智利矿工:永远的困境

2014-04-29安德里亚斯·阿尔贝斯艾可

Chile

2010年8月5日智利发生矿难,33名矿工被困地下700米处69天后,奇迹般的生还令世界震惊。重获新生的矿工们也迎来了生命的转折,声名、财富仿佛唾手可得。但三年过去了,今日的他们仍然处于绝望的困境中,不见天日。

深深的昏暗、崎岖的隧洞,空气中是冰冷的金属味,每向前移动一米,约瑟·奥耶达就变得更加沉默一些。他的双手不停揉搓,额头上满是汗珠。“危险!禁止入内。”撕破的金属丝网上挂着这样的牌子。奥耶达矮壮的身体穿过一个破洞,却没能进入到更里面。此路不通。

“我能听到自己的心跳”,他低语,“就像一种无穷无尽的压力,简直要将你压碎。”圣何塞铜金矿场给48岁的他带来了最可怕的噩梦,却也承载着他对以往生活的美好回忆。那时,他负责钻孔,工作非常辛苦,生活却也简单。奥耶达从没旅行过,也没有坐过飞机。他把所有钱都给了为他患有心脏病的妻子治病的医生们,可她最后还是死了。妻子去世一年后,他经常喝得酩酊大醉。“尽管如此”,他说,“这种生活还是给了我一切想要的东西。”

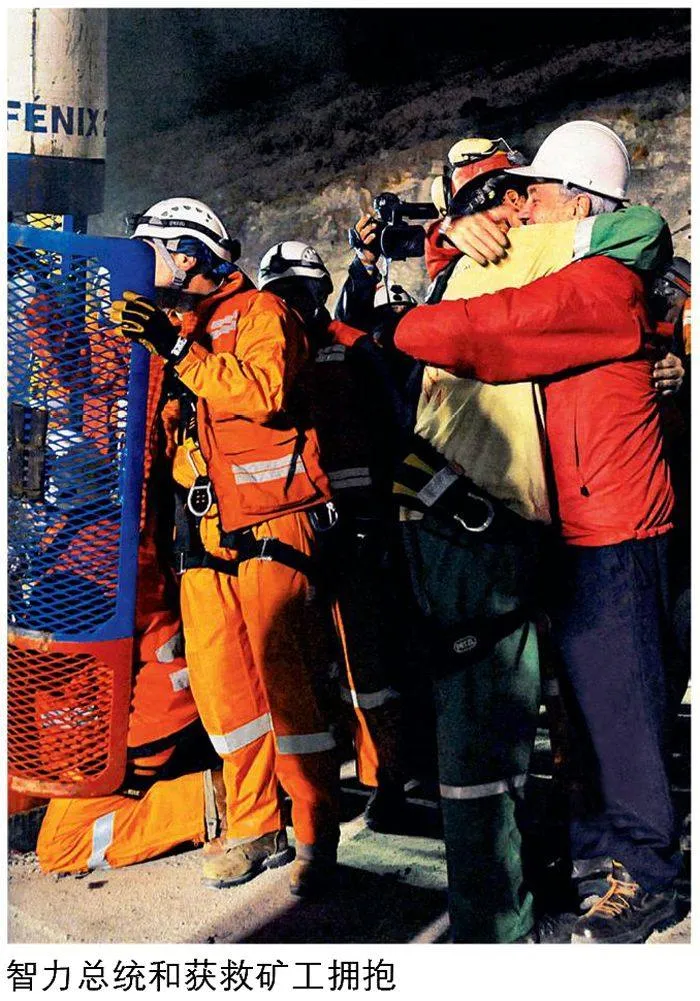

2010年8月5日,70万吨岩石向奥耶达和他的32个工友盖过来,产生的气压将他们甩到了岩壁上。他们劳累而简单的生活宣告结束,在700米深处的地下生活了69天后,他们于10月13日在钢制救生舱的帮助下回到地面,并收获了智利总统的热烈拥抱。奥耶达相信,这次新生后,他将拥有天堂一般的未来。他认为只有这样才公平,而这种想法是个巨大的错误。

可怕的心理问题

在灰尘笼罩的智利矿业城市科皮亚波中,随处可见赌场和妓院,33个矿工中的22个至今仍住在这里。奥耶达站在他巴掌大小的厨房中,打开水槽上方的柜子。他拿出一个绿盒子,里面全是药片。包装袋上写着像奥匹哌醇、依拉普利这样的字眼,它们是各种各样的抗压药、安眠药、降压药。“我早上吃六片,中午两片,晚上吃八片。医生说,我得减轻剂量,我对药物已经产生依赖性了。”奥耶达干吞下胶囊,没有用水送服。

他坐在客厅的皮沙发上,谈话过程中脸上一直挂着沉郁的微笑。“我害怕没有药片的日子。”他说,“没有药片我就会做噩梦,梦中我被安静和黑暗所环绕。没有什么能够解救我,我常常吓得汗流浃背。晚上我突然就醒了,发现自己睡在厨房的地面上。我不知道自己怎么去了那里。”

矿难发生17天后,他们已经不知道外面是不是还有人在找他们。他们每天吃两勺罐装金枪鱼果腹,喝水洼中污浊的水解渴。奥耶达甚至喝下了自己的尿。每一小时的等待都意味着他们离死亡更近一步。

获救后,奥耶达在心理诊所住了几周,但是诊疗一再被中断,因为他要坐着喷气式飞机旅行了。这33个人已经世界闻名。他们成为人类求生意志的代表,受到媒体追捧。他们出现在迪斯尼乐园,在耶路撒冷耶稣重生的地方祈祷,在罗马看城堡和斗兽场,成为皇家马德里足球俱乐部的贵宾,在克里特岛度假,矿工队长乌尔苏拉甚至还得到了教皇的接见。奥耶达一共收到了66份邀请。“但是现在”,他说,“这种邀请越来越少,我们被世界遗忘了。”

自矿难事故后,心理学家罗德里格·吉利布兰特就成为这33个人的主治疗师。人们希望,通过他的引导,这些男人能够打开自己的心门。34岁的吉利布兰特坐在一间无窗的小办公室中。他认为,他那些著名的病人和战场老兵相似,患有“后创伤压力综合症”,不仅会做噩梦,极易陷入恐慌,而且情感也失去了平衡,被攻击性和嗜睡症折磨得痛苦不堪;对他们而言,友谊和温情都不重要,正面的经历不能给他们带来满足感,他们最重要的感受永远和当时在矿井中发生的事故联系在一起,所以几乎所有人都希望再次回到矿井中工作。

最后吉利布兰特只能和少数几个矿工建立起信任关系。确切的说,到目前为止,共有十个矿工仍然和他保持联系,同时愿意住院治疗,其他人都中断了治疗。“我不能强迫他们”,吉利布兰特说,“这是一群以酒浇愁来解决问题的男人。”

破灭的富裕美梦

这些已被遗忘的智利英雄寄希望于一部他们期待已久的好莱坞电影,来讲述他们的故事。这样,他们又能获得关注,将来就可能财源滚滚。曾拍摄过《洛奇》《黑天鹅》的著名制片人迈克·麦达沃伊(Mike Medavoy)于2011年2月买下了该影片的拍摄权。为此,他专门邀请矿工们来到一个海边旅店,将一份长达50页的合同摆在他们面前。他们中大部分人都不识字,但他们清楚明白:如果电影获得成功,他们每个人都可获得3.5亿比索,合50多万欧元。最后,合同的每页上都有33个签名。

据说,一位普利策奖获得者会负责剧本,有着“拉丁情人”之称的西班牙演员安东尼奥·班德拉斯将饰演33名矿工之一的马里奥·塞普尔韦达(Mario Sepulveda,人送绰号“超级马里奥”,他用沙哑的声音幽默地主持了33名矿工的视频短片),甚至美国著名女歌手、演员詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)也会参演。麦达沃伊曾预言,该片会于2012年出现在戛纳电影节上。但是直到今天,电影还没开拍。而且,麦达沃伊甚至可能退出这个计划,用少量的钱敷衍打发他们。合同中有一条规定:制作人自2014年2月起有权转卖电影拍摄权。而矿工们知道,时间越长,他们的故事就越发没有价值。

“我们错信了他们,签署了错误的合同。我们被欺骗和糊弄了。” 矿工队长路易斯·乌尔苏拉说,“我们逃出了矿井监狱,却未能料到,地面上潜伏着一群更凶残的食人鱼。”

就在不久前,他们得到消息,要想从矿井老板那里拿到补偿金已经基本不可能了。尽管这两个来自圣地亚哥的企业家可以说触犯了每一条安全条例,检察院仍然在三年的调查后认为他们无罪。矿工们没有上诉,获得补偿的可能性微乎其微。

最初憧憬的富裕生活没有降临到任何一个矿工身上。他们中的15人都已经45岁多了,他们从国家那里仅得到约370欧元提前退休金,如果他们患有尘肺,还能从保险公司得到240欧元赔偿,此外完全靠自己工作养家。可是他们很难找到工作,因为人们不再相信他们,认为他们有精神疾病。22岁的吉米·桑谢茨是33个矿工中最年轻的,事故后他说话结结巴巴,常常面试失败。和他一起生活的父亲希望,他的儿子还能回到矿井中工作。“吉米没有接受教育”,他说,“在别的地方他不可能赚这么多。”

“超级马里奥”塞普尔韦达至少还能利用他的声名赚点钱。他搬到圣地亚哥,有时候会应邀做励志演讲。然后就是维克多·塞戈维亚,他从中获益最多,大约有7万欧元。但他为此付出了昂贵的代价:其他矿工的鄙视。

塞戈维亚在被埋的时候写日记。他们称他为“作家”,“我们给他用最好的灯。”奥耶达回忆,“我们达成了一致,这本日记带来的所有盈利,都应该是33人平分。”但塞戈维亚却把这本日记以个人的名义卖给了制片人麦达沃伊。当有人问起这件事时,塞戈维亚采取了回避的态度。他说:“我和其他人没什么关系了。只有在需要我签字的时候,我才会和他们碰面。”

他的房子告诉我们,他是怎样小心谨慎地记录下矿井中的一切细节。那里就是一个矿工博物馆。报纸报道和照片贴在墙上,架子上是他的旅行纪念品,一个柜子上放着装有臭水的瓶子,那是他们当时在地下的饮用水,他们唯一的食物金枪鱼罐头的标签也挂在玻璃后的画框中。

其他矿工没有人读过他写的日记。获救之后,塞戈维亚把它交给他的妈妈保管,不给任何人看。33个矿工之间团结友爱的情谊已经成为历史了吗?“团结友爱?”他重复这个词,“您应该问,这个社会是怎样对待团结友爱的我们的。”

巨大的社会压力

在有着约14万居民的矿业城市科皮亚波,嫉妒随处可闻。“谢林”或是“朋友之间”这样的酒吧,是矿工们常常光顾的地方。他们喝着用可乐和廉价红酒兑成的鸡尾酒,醉醺醺地述说着对这些矿工同行们的愤恨。“这些家伙自己把矿井给炸了,想要获救后成为英雄。”很多人都这样认为。这种愤怒是有原因的。自从事故之后,几千人失去了工作,因为监管更加严厉了,很多小矿业公司无法承受配备昂贵安全保护设施的费用,不得不关闭。

因此,流言四起:33个矿工中的每一个都隐藏了一笔秘密的财富。有时候,他们走在路上,都会有人给他们塞纸条要施舍。智利媒体也对矿工们的糟糕声名做出了“贡献”。一份报纸甚至怀疑,某人和某人在被困时性交,并指明了姓名。

约尼·巴里奥斯也被街头花边小报狂轰滥炸。因为他有一个妻子和一个情人,两人公开争执,谁才有权利陪同他接受总统的接见。“故事被夸大化了。”53岁的他说,他满是疤痕的圆脸和报纸塑造的那个拉丁情人的形象完全不符,“我的妻子早就和我分居,所以在获救之后,我自然是去找我的女友,但是被媒体报道后,她走在大街上有人骂她‘婊子’,于是她离开了我。”

“社会的反应对这些矿工而言是巨大的压力”,心理学家吉利布兰特说,“他们不认为自己是英雄,相反,是不被社会接受的怪人。状态最好的是那些有完整家庭的人,但是这种人并不多。我估计,心理稳定的人只有五个,其他人都如此艰难,我不得不担心会发生糟糕的事情。”

最让人担心的是艾迪森·佩那,37岁的他是33人中最强健、最有魅力的。被救后,他参加了纽约马拉松比赛,出现在美国深夜聊天节目《大卫牙擦骚》中,并演唱了他的偶像猫王的歌曲。然而似乎一瞬间光芒万丈的他,真实生活却让人难过。

下午两点,佩那坐在皱皱巴巴的发霉床单上,四周全是垃圾和衣服。他不时地从瓶子中喝上一口啤酒,说着西班牙语和英语的奇怪混合。他喝得如此之醉,以至于采访根本无法进行。突然他倒下,嘴中念着前妻安格利卡的名字。后来,安格利卡在电话上告诉我们她和他一起经历的噩梦。“被救后,艾迪森的时日和矿井中一样昏暗。他不止喝酒,还总吸食可卡因。喝醉时候的他,会变得非常有攻击性,有时候会疯狂打砸。一年后,我无法忍受搬了出去。但他一直打电话给我,大半夜,或是大清早,电话里他总是醉醺醺地哭泣。最后我换了号码。”

她的声音颤抖:“艾迪森原来是那么棒的男人,现在一切都变了。我无法帮助他,我也不知道谁能做到。我们最后一次通话时,他说:‘我要死了,像猫王一样。’”

[译自德国《明星》]