需回归原典、分清语境解读古代乐律问题

2014-04-29宋克宾

收稿日期:20130715

作者简介:宋克宾(1980—),男,吉首大学音乐舞蹈学院教师,中国音乐学院2012级在读博士。

摘要:《吕氏春秋》的生律问题,成为近年古代乐律学研究的热点问题,这也是与中国乐律学核心知识建构直接相关的重要问题。近期,陈克秀先生发表的题为《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》一文依据四个方面的论证,得出《吕氏春秋》生律为“黄钟上生林钟,所生十二律以林钟为首”的结论。陈先生对上生、下生、“上”、“下”的解读虽然较为深刻,但他花了大量篇幅去解读高诱注,却没有直接解读《吕氏春秋·音律》篇的原文,对上生、下生的具体使用也没有严格区分古今语境,还疏忽了《管子》与《吕氏春秋》“宇宙图式”中音乐信息差异的重要性。对这些问题的认识,除了关系到生律次序,还关系到先秦乐律术语、乐律系统甚至乐律文化的理解,因此,有进一步探讨的必要。

关键词:《吕氏春秋》;高诱注;《管子》;生律次序;宇宙图式

中图分类号:J612.1文献标识码:A文章编号:10042172(2014)01008006

《吕氏春秋》的生律问题,成为近年古代乐律学研究的热点问题,这也是与中国乐律学核心知识建构直接相关的重要问题。随着对这些问题认识的深入,相关讨论已经进入到一个新的学术研究层次,即从单纯关注音律相生的计算操作,深化并回归到认识中国传统乐律文化的层面。这种深化与回归对于中国乐律学学科理论的建设,无疑是有促进作用的。

近期,陈克秀先生发表的题为《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》一文,“将十二律置于中国古代‘推历、生律、制器以及《吕氏春秋》之‘十二纪的文化背景中,并比对甘肃《天水放马滩秦简》之《日书》,《管子》之《幼官》 《四时》 《地员》等篇什进行考索,认为《吕氏春秋·音律》是黄钟上生林钟,生出以林钟为首的十二律。”①

陈先生此文回归中国传统律吕理论,在“天文、历法的文化背景之中”考索中国乐律问题,其研究思路在这一方面与笔者的研究基本相似。②但是,相似的研究思路,却得到相反的研究结论。

陈先生在文中得出《吕氏春秋·音律》篇生律为“黄钟上生林钟,所生十二律以林钟为首”的结论,其主要论据有四点:第一,高诱注“上者上生,下者下生”是“本于推历、生律”,为“不刊之论”;第二,《吕氏春秋》十二律布局(“七上五下”)与郑玄《周礼》注(“五下六上”)、《天水放马滩秦简》之《日书》(“五下七上”)不同或相反;第三,《吕氏春秋》的“十二纪”出自《管子》,两者的乐律文化系统一致,生律方法一致;第四,《吕氏春秋·适音》篇“黄钟之宫,音之本也,清浊之衷也”表示“黄钟之宫”处在音阶的中间位置(“衷”)。

总的来看,陈先生从天文历法文化背景以及文字笺证注疏角度对上生、下生、“上”、“下”等概念的考索是比较深刻的,也是比较有说服力的。但是陈先生花大量篇幅去解读高诱注,却没有直接解读《吕氏春秋·音律》篇的原文。虽然他注意到了上生、下生在古今语境中有着相反意义,但对上生、下生、“上”、“下”的具体使用却没有严格区分开古今语境。另外,陈先生从“宇宙图式”源流的角度来认识《吕氏春秋》与《管子》的生律法,值得肯定,这也是以往研究中有所缺失的。但是他却疏忽了《管子》与《吕氏春秋》“宇宙图式”中音乐信息差异的重要性,而对这一差异的认识,又是与判断《管子》与《吕氏春秋》的生律究竟是“先益后损”还是“先损后益”直接相关。

一、高诱注不能作为解读《吕氏春秋》生律的直接依据

陈先生《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》一文把高诱注当作判断《吕氏春秋》生律次序为“先上生后下生”的直接依据,认为高诱注“上者上生,下者下生”是“不刊之论”,毕沅改高诱注之“上者上生,下者下生”为“上者下生,下者上生”是为了迁就郑玄《周礼》注。

我们暂且不管高诱注、毕沅注谁对谁错,可以确定的是,高诱、毕沅的注都非《吕氏春秋》文献原典。从研究方法上来讲,他们的注只能作为参考,而不能成为直接的依据和对象。

我们来具体看看陈先生对高诱注“上者上生,下者下生”的理解,他说:“‘上者上生就是以‘阳(东、春、上、天、清……)的律管生‘阴(西、秋、下、地、浊……)的‘上(高、长)律管;‘下者下生就是以‘阴(西、秋、下、地、浊……)的律管生‘下(低、短)的律管。”

这种解读是否正确,是否符合高诱本意?首先需要厘清他对上生、下生、“上”、“下”的解读。根据缪天瑞《律学》的观点③,陈先生认识到了今天对于上生、下生的普遍认识“不仅与《吕氏春秋》的上生、下生正好相反,并且与上述郑玄《周礼》注,乃至《史记》、《汉书》、《晋书》、《宋书》等的上生、下生都正好相反。”而关于“上”、“下”,陈先生从笺证注疏的角度认识到“上”对应益、加、增、高等,而“下”对应损、减、除、低等。因此,在生律操作层面,“上生就是益(增)高(长)了律管的长度。下生就是减、低(短)了律管的长度。”而从“‘十二纪的文化语境”来看,“高诱注的第一层次,上者、下者实为空间与时间指示词。上者为东、为阳,下者为西、为阴。”

陈先生对上生、下生、“上”、“下”概念的解读可以说是比较深刻的,但不难发现,他用这些解读成果理解的高诱注却存有内在矛盾。我们来分析一下他对“上者上生”的理解:“‘上者上生就是以‘阳(东、春、上、天、清……)的律管生‘阴(西、秋、下、地、浊……)的‘上(高、长)律管。”可以把这个复杂句的逻辑层次分开看:第一,在操作层面,上生是以“低、短”的律管生“高、长”的律管,即短律上生长律;第二,在文化层面,上生是以“阳”的律管生“阴”的律管,即“阳”律上生“阴”律。但阳律如何上生阴律?阳律本来在上面,如何还向上面生处在下面的阴律?在历史文献中,只有“阳生阴为下生,阴生阳为上生”的记载。④如果把陈先生理解的阳生阴的“生”定为下生,则“生”在文化层面(下生)与数理层面(上生)自相矛盾,并且这一句高诱注明显是讲上生(“上者上生”)。再说,什么叫“‘阴(西、秋、下、地、浊)的‘上律管”,“‘阳(东、春、上、天、清……)的‘下的律管”?为何同一律管有着上、下颠倒的双重属性?“下者下生”的解释也同理,不再细述。

最让人不明白的是,陈先生为什么不把自己对上生、下生、“上”、“下”的理解直接去解读《吕氏春秋·音律》的原文,而是去解读在历史上存在争论的高诱注。如果我们把陈先生对“上生”(在古代指短的律管生长的律管)、“下生”(在古代指长的律生短的律管)、“上”(为阳、为东、为春、为清等等,对应益、加、增、高等)、“下”(为阴、为西、为秋、为浊等等,对应对应损、减、除、低等)的认识,直接用来解读《吕氏春秋·音律》篇的原文,《吕氏春秋》生律次序就会“涣然冰释”。“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑冼、仲吕、蕤宾为上”(《吕氏春秋·音律》),即黄钟至蕤宾七律为阳(律)、为律管长度高的(律);“林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下”(《吕氏春秋·音律》),即林钟至应钟五律为阴(律)、为律管长度低的(律)。既然黄钟为阳(律)、为律管长度高的(律),林钟为阴(律)、为律管长度低的(律),那么必然是黄钟下生林钟,而不可能黄钟上生林钟。

事实上,陈先生虽然认识到了上生、下生、“上”、“下”在古今语境中的意义不同,但他对这些概念的具体使用却并不严格。他在《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》一文说:

“上者上生”是生出了黄钟下方四度的林钟,生出了以林钟为首的十二律;“上者下生”是生出了黄钟上方五度的林钟,生出了以黄钟为首的十二律。

唯是律管,其上生益(增)高(长)了管体长度,方可生出下方四度之律,其下生减(损)低(短)了管体长度,方可生出上方五度之律。

《天水放马滩秦简·日书》、《淮南子》、郑玄《周礼》注的黄钟下生林钟,虽然也称“黄钟为天,林钟为地”,但林钟却为黄钟的上方五度音,清于黄钟,从律之音响来说,已失去了上述文化意味。

这样,指示词“上”、“下”即表示律管的长度变化(上生、下生),又表示音的高低变化(上方、下方)。于是就导致了对上生、下生理解的混淆,也正是这种混用产生了《吕氏春秋》生律次序的争鸣(把律数层面的上生理解为律高层面的“以上生下”,把下生理解为“以下生上”),可能也正是受到此种干扰,陈先生不用自己对这些概念的解读结果直接解读《吕氏春秋》文献原典,而是先解读高诱注,再间接解读《吕氏春秋》生律次序,从而得到“黄钟上生林钟”的错误认识。

其实,除了《吕氏春秋》,高诱还注了《淮南子》。他在注《淮南子·天文训》“下生者倍,以三除之;上生者四,以三除之”这一句时说:“钟律上下相生,诱不敏也。”⑤刘文典在《淮南子校补》中认为:“高氏于其所不知,皆直谢不敏。”⑥高诱直言自已并不精通律吕相生之理,而陈先生从天文历法角度把高诱这个模糊的注当作“不刊之论”,解读得如此复杂,可能不太恰当。

二、《吕氏春秋》、郑玄《周礼》注、《天水放马滩秦简》之《日书》的十二律布局不是相反的

(一)《吕氏春秋》的“七上五下”与郑玄《周礼》注的“五下六上”

陈先生在《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》指出:“非常明显,郑玄《周礼》注之‘五下六上,乃一终矣,与《吕氏春秋》之黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑冼、仲吕、蕤宾为上——七上,林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下——五下,恰恰相反。其中,《吕氏春秋》之‘七上包括了仲吕一律,而郑玄《周礼》注之‘六上未包括仲吕。”

郑玄《周礼》注的原文如下:

黄钟初九也,下生林钟之初六;林钟又上生太簇之九二;太簇又下生南吕之六二;南吕又上生姑洗之九三;姑洗又下生应钟之六三;应钟又上生蕤宾之九四;蕤宾又上生大吕之六四;大吕又下生夷则之九五;夷则又上生夹钟之六五;夹钟又下生无射之上九;无射又上生中吕之上六。同位者象夫妻,异位者象子母,所谓律取妻而吕生子也。黄钟长九寸,其实一籥,下生者三分去一,上生者三分益一,五下六上,乃一终矣。⑦

很明显,郑玄《周礼》注“五下六上”的“上、下”是上生、下生的简称,而非“空间与时间指示词”。以黄钟为起点,十二律相生有五次下生、七次上生,只需要十一次相生就可以得到十二律。

《吕氏春秋》黄钟七律“为上”、林钟等五律“为下”的“上、下”是否为上生、下生的简称?至少有两点可以讨论:第一,从相生次数来看,如果《吕氏春秋·音律》篇的“为上”、“为下”的“上、下”是上生、下生的简称,就应该有七次上生、五次下生(“七上五下”),但《吕氏春秋·乐律》原文说:“黄钟生林钟,林钟生太簇,……无射生仲吕。”⑧并没有接着说仲吕生黄钟。所以《吕氏春秋·音律》篇也只计算十一次,就得到了十二律,形成“一终”。这样,黄钟等七律“为上”、林钟等五律“为下”的“上”、“下”不可能是上生、下生的简称。第二,从表述上看。黄钟等七律“为上”在古汉语中实在很难表达出黄钟等七律“向上生”的意思。如果《吕氏春秋》黄钟等七律“为上”的“上”指“上生”,《吕氏春秋》完全可以直接表达为黄钟等七律“上生”。在古汉语表达就简原则下,不多一字、不少一字,并且意思更明确。因此,恰恰是这“五下六上”、“七上五下”的不同表达,呈示出《吕氏春秋·音律》篇“为上”、“为下”的“上、下”不是动词上生、下生的简称,而只能是“指示词”,表述十二律某种状态或性质。从《吕氏春秋·音律》篇原文对“黄钟之月”、“大吕之月”等十二月阴阳二气状态的论述,不难知道这里的“上、下”是指示阳、阴而言,黄钟等七律为阳律,林钟等五律为阴律。阳律下生阴律、阴律上生阳律,《吕氏春秋·音律》的生律过程也应该是五次下生,六次上生(“五下六上”),与郑玄《周礼》注一致。

(二)《吕氏春秋》“七上五下”与《放马滩秦简乙种〈日书〉》“五下七上”

陈先生对《放马滩秦简乙种〈日书〉》的解读有诸多误会之处。

首先,陈先生认为《天水放马滩秦简》“仅在179简‘黄钟下生林钟中写出了‘下字,而其他180~189简均未写‘上‘下。……这个‘下字却反映出一个明确的信息,当时有‘黄钟上生林钟的另类生律法。”这个“下”字也许传达出秦地有“黄钟上生林钟”的可能性,但这一信息并不“明确”!这个“下”更可能只是为了区分“下生”与“上生”,而非区分“黄钟下生林钟”、“黄钟上生林钟”。

其次,陈先生说:“因《吕氏春秋》‘黄钟上生林钟有五律管长(律低)于黄钟,故黄钟以至蕤宾七律上生林钟以至应钟五律,林钟以至应钟五律下生黄钟以至蕤宾七律。《天水放马滩秦简》因黄钟下生林钟,故黄钟以至姑洗五律下生中吕以至应钟七律,中吕以至应钟七律上生黄钟以至姑洗五律。”假如《吕氏春秋》“黄钟上生林钟” “黄钟以至蕤宾七律”实际是无法“上生林钟以至应钟五律”的,因为“七律”无法生“五律”,需通过蕤宾上生大吕、大吕重上生夷则才能完成一个八度的十二律相生。也就是说,蕤宾生的并不是“林钟以至应钟五律”中的律,而是“黄钟以至蕤宾七律”中的律。同样,“林钟以至应钟五律”是无法“下生黄钟以至蕤宾七律”的。《天水放马滩秦简》的生律亦然,必须蕤宾重上生大吕,此《日书》179至190简简文呈示的律数正是如此。⑨

最后,《天水放马滩秦简》第193简简文为:“黄钟以至姑先(洗)皆下生三而二·从中吕以至应钟皆上生三而四。”陈先生据此认为:“《吕氏春秋》是前七律为上、后五律为下,193简文则是前五律皆下生,后七律皆上生。《吕氏春秋》为上七律是黄钟为首,为下五律是林钟为首;193简文皆下生五律以黄钟为首,皆上生七律是仲吕为首。二者比较,一个是前七律后五律,一个是前五律后七律;一个是为上黄钟为首,一个是皆下生黄钟为首,二者恰恰相反。”

很明显,陈先生是根据高诱注“律吕相生,上者上生,下者下生”,把《吕氏春秋·音律》篇“为上”的“上”等于“上生”,把“为下”的“下”等于“下生”,因此认为《吕氏春秋》与《天水放马滩秦简》的生律相反。但从上文的解读我们知道,《吕氏春秋》“为上”、“为下”的“上”、“下”只能是指示词,而不是上生、下生的简称。事实上,陈先生是为了迁就高诱注,混淆了生律过程与生律结果。在生律操作层面,虽然《放马滩秦简乙种〈日书〉》的仲吕上生黄钟,有七次上生、五次下生,但第193简简文上生、下生是从生律过程来讲的,而《吕氏春秋·音律》的“为上”、“为下”是从生律结果来说的。许宗彦认为“高诱《吕》注所谓‘上者上生,言黄钟等七律由上生而得,如蕤宾上生乃为大吕,故云上也;‘下者下生,言林钟等五律由下生而得,如黄钟下生乃为林钟,故云下也。”⑩王光祈、杨荫浏先生都采用了这一意见。从生律结果来讲,《放马滩秦简乙种〈日书〉》的十二律布局也应该是黄钟等七律为上,林钟等五律为下,与《吕氏春秋·音律》的记载一致。

三、《吕氏春秋》与《管子》的生律系统与生律方法是不同的

《吕氏春秋》生律次序争鸣之所以产生并且一直难以达成共识,《管子·地员》篇对“先益后损”五音相生的记载是一个重要原因。陈先生指出,“当今学者论《吕氏春秋》生律法,多以《淮南子》做比照。其实,《吕氏春秋》生律法,最绕不过去的是《管子》。”要真正解决《吕氏春秋》的生律次序,分析其与《管子》五音相生的异同,是必不可少的一个环节。

陈先生《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》一文说:“《吕氏春秋》的‘十二纪出于《管子》,《管子》的《幼官》、《四时》等与《吕氏春秋》的‘十二纪是殷商文化遗绪。”《吕氏春秋》与《管子》的生律次序一致,为“黄钟上生林钟,生出以林钟为首的十二律;与甘肃《天水放马滩秦简》之《日书》、《淮南子·天文训》、郑玄《周礼》注的黄钟下生林钟,生出以林钟为首的十二律不同。”

《吕氏春秋》的生律系统是否同于《管子》,异于《淮南子》?其生律次序是否为“先益后损”?我们可以来比较一下。

《管子》讲的是五音相生,《吕氏春秋·音律》篇讲的是十二律相生,“音” “律”相生虽然联系,但并不完全是一回事。五音相生是为了构成音阶,是乐学层面的问题,宫可以下生徵,也可以上生徵;十二律相生是为了把一个八度划分为十二律,目的并非为了形成用于乐学实践的音阶,是律学层面的问题。历史文献并没有黄钟上生林钟的直接记载。比较最好在同类项之间进行,那么我们就在先秦乐律文化的“宇宙图式”中比较一下《管子》与《吕氏春秋》的五音。

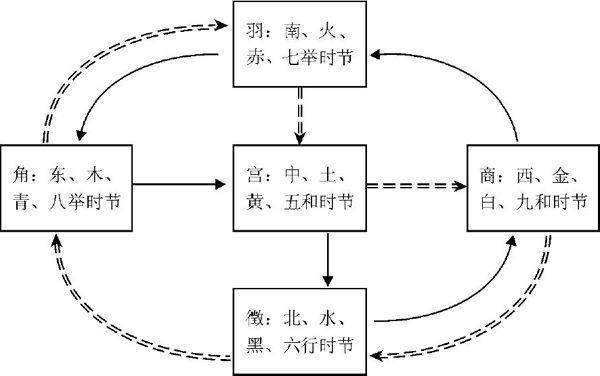

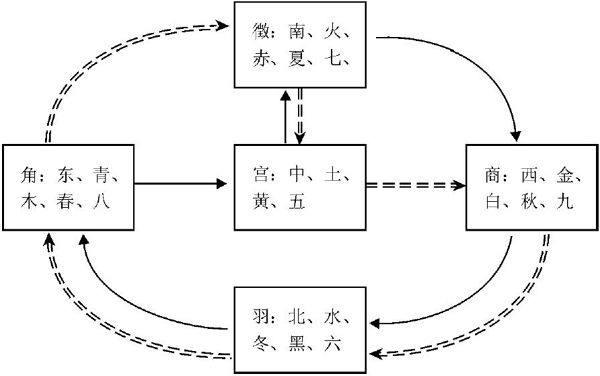

《吕氏春秋》“十二纪”的宇宙图式受到《管子》的影响,这一点应该是可以肯定的,但两者并不完全相同。《吕氏春秋》是“四时”季节,而《管子》是“五和时节”。《吕氏春秋》把一年十二月划分为春、夏、秋、冬四季,中央土(“其音宫,律中黄钟之宫”)放在“季夏纪”里,“季夏纪”仍然在夏季之中,并非一个独立的季节。而《管子》居中的宫音在“五和时节”,“五和时节”是与“八举时节”(角、东)“七举时节”(羽、南)“九和时节”(商、西)“六行时节”(徵、北)相并列的一个时节。

《吕氏春秋》 《管子》宇宙图式有一个非常重要的不同,就是徵、羽与五行、五色等相配是相反的。陈先生也认识到了这一点,但却一笔带过。事实上,正是这一点的不同,反映了先秦音律相生的重要信息。

无论是《管子》,还是《吕氏春秋》,其宇宙图式都与农耕社会季节时令的循环相关,古代哲学把这种循环称为“道”的运动,“反者,道之动。”(《老子·四十章》)这个“终则复始,极则复反”运行轨迹或规律被《吕氏春秋》称为“圜道”。

我们可以分别画出《管子·幼管》与《吕氏春秋》“圜道”的运行状况(由于篇幅,这里以五音参照,只呈示方位、五行、五色、时节、五数):

《管子·幼官》篇的“圜道”(见图1)

图1 《吕氏春秋》“十二纪”的“圜道”(见下页图2)。

图2 《汉书·律历志上》说:“宫,中也,居中央,畅四方,唱始施生,为四声纲也。”不难看出,由于中央方位(配宫、五、土、黄)的加入,天地运行的“圜道”反映在图式上并不是规则的圆形。另外,“圜道”的运行实际有两种方向,从左向右运行,古人一般称为“左行”或“左旋”,反之称为“右行”或“右旋”。如果从中央出发,《管子》的五行按照相生序表现的方位转移为中→西→北→东→南→中的“左旋”顺序,而五音相生在方位上却是中→南→西→北→东的“右旋”顺序。《吕氏春秋》五行顺序为中→西→北→东→南→中的“左旋”顺序,五音的相生序是中→南→西→北→东,也是“左旋”顺序。也就是说,《管子》五音是按照“右旋”的相生顺序与五行等“左旋”相生顺序在宇宙图式中相配的,而《吕氏春秋》五音与五行的相生顺序都是“左旋”。《管子》的五音相生为“右旋”方式,其相生次序采用了“先益后损”的方式,这与《管子·地员》篇记载的生律次序一致;《吕氏春秋》五音相生采用“左旋”的方式,五音相生与十二律相生方向一致,“先下生后上生”、“先损后益”。

《放马滩秦简乙种〈日书〉》、《淮南子》、《礼记·月令》等的宇宙图式中,五音、五行相配与《吕氏春秋》记载一致,是在同一乐律系统之中,与《管子》的不同。

四、《适音》篇“黄钟之宫,音之本也,清浊之衷”不能简单理解为“黄钟之宫”处于音阶的中间位置

《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》认为:“‘黄钟之宫,音之本也,清浊之衷,即黄钟上生林钟所生十二律,林钟为始(初),黄钟为衷,蕤宾为终。蕤宾为清,林钟为浊,黄钟则为清浊之衷。这亦可谓《吕氏春秋》之《音律》黄钟上生林钟之明证。”

陈先生把“清浊”和具体的音律林钟、蕤宾直接对应起来,实属牵强。《吕氏春秋·适音》篇的原文是:

何谓适?衷音之适也。何谓衷?大不出钧,重不过石,小大轻重之衷也。黄钟之宫,音之本也,清浊之衷也。衷也者适也,以适听适则和矣。乐无太,平和者是也。

《适音》实际是讲音乐的律度标准问题(主要指钟律),讲“黄钟之宫”作为律度标准应该符合“大不出钧、重不过石”的要求,其产生的音响适合人的听觉,用这样的律度标准产生的音律、创作的音乐就是“适音”。这仍然是对《周语·国语下》音乐思想的继承。《周语·国语下》说:

单穆公曰:……耳之察和也,在清浊之间,其察清浊也,不过一人之所胜。是故先王之制锺也,大不出钧,重不过石。律度量衡于是乎生,小大器用于是乎出,故圣人慎之。……问之伶州鸠,对曰:……臣闻之,琴瑟尚宫,锺尚羽,石尚角,匏竹利制,大不逾宫,细不过羽。夫宫,音之主也,第以及羽。圣人保乐而爱财,财以备器,乐以殖财。

不难看出,《适音》“衷”的思想与“单穆公”“伶州鸠”的论钟律思想非常一致。《国语·周语下》论钟律的关键词和命题,如“清浊” “大不出钧,重不过石” “小大器用” “夫宫,音之主也”等直接被《适音》所引用或改用,都是在说定律标准应该适中。就算讲音阶,也应该是“大不逾宫,细不过羽。夫宫,音之主也,第以及羽”,为宫调音阶。《周语·国语下》又说:“律所以立均出度也。古之神瞽,考中声而量之以制。”我们当然不能把这个“中声”理解为音阶中间的音。所以,《适音》篇“衷”实际是指适当的意思,不能被单纯理解为音阶中间位置;“清浊”泛指音乐中所有的音,不能简单和某个音律直接对应。

与此相关,陈先生又说:“《管子》、《吕氏春秋》生律法,两汉后不为儒家重视,不为统治者认可。这其中最主要原因是儒家借黄钟、借宫音位置,宣扬皇权至上,君权神授思想,‘宫者,君也,‘大不逾宫,细不过羽,黄钟、宫就是皇帝。”

吕不韦主编的《吕氏春秋》是从理论上为秦建立大一统王朝作准备,其音乐思想一开始就反叛黄钟为宫、为君,我想是不太可能的。就算《吕氏春秋》编纂者知道先秦有“先益后损”、“先损后益”两种生律法,也只会强调黄钟为宫为君、为大为最低音的思想,选择与这种思想相对应的黄钟下生林钟的生律法,或者以这种生律法为主,在一定程度上包容另外一种。

陈先生又说:“中国的弦、管乐器,大多以林钟为筒音、为一弦。特别是十七管和笙,从唐宋到今天一直以最低、最长一管为林钟。”

从乐器实践来讲,古代有的乐器宫音居中,但宫音居中并不代表黄钟一定居中。如古琴的基本调为“正宫调”,正宫调宫音居中,但这宫音不是黄钟,而是仲吕,黄钟仍在第一弦(第一弦被称为宫弦)。宋代的定调乐器笛和头管也都是筒音为黄钟。

结论

(一)《吕氏春秋》生律次序问题,关系到先秦乐律术语、乐律系统甚至乐律文化,与中国乐律学核心知识建构、中国乐律学学科建设直接相关。我们应该以回归中国传统律吕文化的态度来研究《吕氏春秋》的生律问题以及其他乐律问题。

(二)陈克秀先生用于支撑《吕氏春秋·音律》篇生律次序为黄钟上生林钟的四点依据都不能成立。这是由于虽然陈先生对上生、下生、“上”、“下”概念的解读是正确的,但他没有把这些成果用于直接解读《吕氏春秋》原典文献,而是去解读高诱注,并且混淆生律过程与生律结果,疏忽《吕氏春秋》与《管子》“宇宙图式”中音乐信息差异的重要性,把《吕氏春秋·适音》篇的“衷”简单理解为音阶最中间的音,从而把《吕氏春秋》黄钟下生林钟的生律方式解读为黄钟上生林钟。

(三)分清古今中外上生、下生、“上”、“下”概念内涵的不同,对于解读《吕氏春秋·音律》篇的生律至关重要。今天对音的上下高低理解主要来自西方乐理,音的高低在五线谱上呈现,上面的音高,下面的音低,在数理上是用频率来表示,频率大的音高,频率小的音低。中国古人对音的上下高低理解来自对事物长者为上、为高,短者为下、为低,阳者为上、阴者为下的乐理、文化双重认识,在数理上是用振动体的长短直接表示,振动体长的或高的其音低,振动体短的或低的其音高。由于音的高低与振动体长度频率相反,我们在谈论生律问题时,一定要分清古今中外语境,在各自的语境谈论各自的生律操作,不能混淆、转移使用,比如最好不要使用“上生下方的五度音”、“下生上方的五度音”此类表述方式来解读中国古代生律问题。

责任编辑:朱婷

注释:

①陈克秀:《〈吕氏春秋〉的“十二律”与“十二纪”》,《中国音乐学》,2013年第2期,第518页。

②宋克宾:《阴阳观念与音律规律是解读〈吕氏春秋·音律〉不可或缺的两个方面——与杨善武先生探讨〈吕氏春秋·音律〉篇的生律次序问题》,《交响》,2011年第4期,第3337页。

③“《吕氏春秋》所说的‘上生……这在今天我们称为‘向下生,即产生下方纯四度的音。《吕氏春秋》所说的‘下生……这在今天我们称为‘向上生,即产生上方纯五度的音。”(缪天瑞:《律学》,人民音乐出版社,1983年,第108页。)

④丘琼荪校释:《历代乐志律志校释》第一分册,人民音乐出版社,1999年,第230页。

⑤刘文典:《淮南鸿烈集解》,中华书局,1989年,第117页。

⑥刘文典:《淮南鸿烈集解》,中华书局,1989年,第722页。

⑦《周礼注疏》(中),上海古籍出版社,2010年,第877页。

⑧陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社,2002年,第328页。

⑨甘肃省文物考古研究所编:《天水放马滩秦简》,中华书局,2009年,第96页。

⑩陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社,2002年,第330页。

王光祈:《中国音乐史》,广西师范大学出版社,2005年,第1718页;杨荫浏:《中国音乐史纲》,上海万叶书店,1952年,第74页。

黎翔凤:《管子校注》,中华书局,2004年,135159页。

陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社,2002年,第258页。

“天道圜,地道方,圣王法之,所以立上下。……日夜一周,圜道也。月躔二十八宿,轸与角属,圜道也。精行四时,一上一下各与遇,圜道也。物动则萌,萌而生,生而长,长而大,大而成,成乃衰,衰乃杀,杀乃藏,圜道也。”(参阅陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社,2002年,第174页。)

注:单线实箭头表示五音相生序,双线虚箭头表示五行相生序。古人对五音与五行的相配,并不是随意安排的,而是有其内在的乐理与文化逻辑,这其中的逻辑另有文章解析,这里不详述。

丘琼荪:《历代乐志律志校释》,人民音乐出版社,1999年,第143页。

陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社,2002年,第276页。

徐元诰:《国语集解》,中华书局,2002年,第108110页。

徐元诰:《国语集解》,中华书局,2002年,第113页。

修海林:《先秦三分损益律生律方法的再认识——谈“先益后损”、“先损后益”两种生律方法的并存》,《音乐研究》,2008年第5期,第7378页。

《宋史·卷一百四十二·志第九十五·乐(十七)·琴律》说:“按古人以吹管声传于琴上,如吹管起黄钟,则以琴之黄钟声合之;声合无差,然后以次遍合诸声,则五声皆正。唐人纪琴,先以管色合字定宫弦。”(参阅(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1977年,第3344页。)宋代陈旸《乐书》卷122:“圣朝太常笛……黄钟为合声。”(文渊阁四库全书本)。