静者独难

2014-04-29孙郁

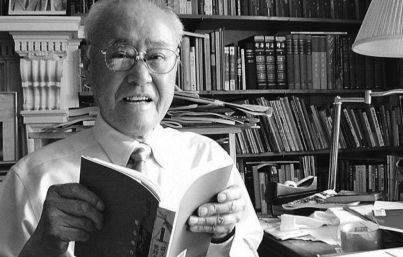

孙郁

六年前去纽约开会,在哥伦比亚大学讨论鲁迅的话题,席间许多人的发言很有分量。遗憾的是那天夏志清先生没有来,失去听他讲演的机会。不过,我印象里,他可能对鲁迅有另一番看法,对于大陆鲁研界的人,有所隔膜也是自然的。我后来几次去纽约,都未能见到他,所以,一直是心存遗憾。谈起夏先生,只能是文字里的形象,余者,则不甚了然的。

我读夏先生的著作不多,除了《中国现代小说史》外,还有几册新文学作家论的书。不过,我们所常见的他的作品,多有删节,所以对其思想本意,不能细细究之。他的文章不那么华贵,属于切实的那一种。但有时句句有力,是直接切入本质的文体。在上世纪50年代至70年代,大陆像他那种治学的人,长时间是看不到的。

自从《中国现代小说史》传入大陆,学界的看法一直不一,赞许与批评的都有。至今都纠缠着学界的神经。他最大的价值,是引入了另类的理念和治学视角,先前单一的文学批评观与史学意识显出自己的问题。了解他的人都知道,其思考恢复了文学的生态,把遮蔽的存在,一一还原出来。

中国的现代文学史,过去以左翼的逻辑为之,意识形态的因素浓浓,一些作家便不能浮出水面。夏志清把钱锺书、张爱玲等人写进文学史,且给以相当的位置,不仅是见识不凡,也有与左翼对立的用意。因为是冷战的产物,也难免不辐射出自己的偏见,这是谈论文学史的人,都注意到的问题。现在大陆文学史写作的进步,与吸收夏氏的思想有关,他的精神直到今天,依然投射在相应的领域。

我最早看他的书,觉得视角很有意思。他不是从外在的流行的观念去判断问题,喜欢以差异性眼光看世。加之有西方文学史的维度在,处处对比,时时照应的意识潜在于文本里,这是大陆研究新文学者最少有的。50年代治现代文学史的,左翼的学者较多,王瑶、唐弢都有左翼情结,且不太懂西学,他们的书遗漏了一些自由文人也在所难免。曹聚仁后来在香港写《文坛五十年》,精神是自由主义的,底色不同于王瑶诸人,而依然是在汉语的圈子里盘旋,缺少对西学的吸收。夏志清写小说史,一是在远离故土的地方,有超时空的味道,可以细细品味其间味道。另一方面,对总体的情况,有得失之辨,尊重的是个体的印象,批评的锐气总是有的。

在夏志清的潜意识里,文学史家应是批评家。批评是文学研究的基础,那核心的元素就是文本的鉴赏。因了这个思路,就从意识形态和一般史学的框子里游离出来,表现出文学鉴赏的趣味。这样,他的研究体例,就和传统的史学有些差异,眼光是现代的静观式的。又因为自己有远离左翼的自觉,其文学史的格局,以肯定个性为主,私人的空间里的独白颇多,自然有诸多的发现。他对一些作家的描述,精准、深切,不动声色的地方颇多。能从文本看出内在玄机,以旧笔法写新感觉,审美的基调是有趣的。他看重作家文本中的力量感,于肃杀里悟出玄机,暗里时常三致意焉。夏氏的小说史发现了几位大陆学界忽略的人物,对他们的介绍都心平气和,在论述上自称一路,有规有矩。这里看出他的兴趣,笔墨有酣畅之处,对学问与智慧笼罩下的审美趣味的把握,令人眼界大开。比如他谈作家的文体感,就颇有眼力,能够从学问的角度得其妙意。现代小说家有政治上的焦虑,现实的态度明确,一面也失去精神的静观,在审美上少了含蓄与博雅。他认为好的作家的作品,完全没有这些,视野是人类学家般超然。夏志清对此大为赞许,以西洋小说史为参照,细陈其内在隐喻,史家态度与美的体味飘动于书中,这对后来大陆的冲击是超出他自己的预料的。

从他的视角里,我们能够感受到他对现代文学的平视的态度,在穿梭中有惊奇,也多失望。不是从敬仰的角度为之,而是近于挑剔地看人看事。他认为现代文学缺少西洋文学的境界和情怀,都不是胡言,归纳里的沉思给我们些许多思考的空间。在谈及小说史的写作时说:

20世纪西洋小说大师——普鲁斯特、托玛斯曼、乔伊斯、福克纳等——我都已每人读过一些,再读五四时期的小说,实在觉得它们大半写得太浅露了。那些小说家技巧幼稚且不说,看人看事也不够深入,没有对人心作深一层的挖掘。这不仅是心理描写细致不细致的问题,更重要的问题是小说家在描绘一个人间现象时,没有提供比较深刻的、具有道德意味的了解。

这个批评未尝没有道理。我们治现代文学史的人,多是王婆卖瓜,不太说研究对象的问题,这可能带来一定的偏狭。他最为可贵的地方是,在面对研究对象时,有种从容的感觉,仿佛是俯视一般,知道自己该说什么,分寸在哪里。小说史开篇讲《新青年》的办刊理念,对陈独秀、胡适、钱玄同诸人的描述都很精准。看出新文化理论的内在矛盾和蕴含的问题。他对陈独秀理论缺失的把握和对胡适审美盲点的批评,都有力度,且颇为中肯。夏志清是带着问题意识来审视文学史的,其间也含着一种文化的痛心。一个远离故土的学者在清理与自己生命相关的历史时,看的出苦乐参半的感觉。我们在其著述里,不断与这类感觉相遇,已经不再是知识的获得,而是经历着思考的焦虑。小说史能够让人产生独立思考的冲动,不是人人可以做到。就治学而言,夏先生的劳作可谓功莫大焉。

因为要竭力与大陆的文学史表现出不同的色调,他的体例与章节间的内容衔接似乎不及王瑶、唐弢系统与丰富,一些材料也相对稀少。他对通俗文学与大众写作的遗漏,也使全书缺失了什么。左翼小说固然缺乏精致的审美意味,但何以如此有影响力,以及其演进的内在逻辑何在,他都没有细细关顾,这都是被后来的学界诟病的所在。但他的出色的地方在于审美判断。在言及老舍、巴金、沈从文、张天翼时,显示了良好的感觉,一些基本的判断都未出格,且有鲜活之感。我们在其字里行间有时能够感受到他的苛刻和严明,而每当有新的发现则笔墨纵横,兴致不减。在对钱锺书的描述里,整体显得独到、深入,文笔流出惬意,有对学问与审美的双重的尊敬。夏志清判断小说的标准是智性的有无,并不被外在的观念所囿。谈及《人·兽·鬼》时,作者写道:

阅读这篇有趣的讽刺幻想,我们察觉到钱锺书与他所模仿的诗人的确相似。像德莱敦、蒲伯和拜伦一样,在故事中他对充塞当代文坛及树立批判标准的愚昧文人显露出一种表示贵族气骨的轻蔑。他很像是英国十八世纪早期蒲伯这一派文人,在自己的文章中为反浮夸、疾虚妄的理智与精确明晰的风格作以身作则的辩护。

钱锺书的文本一定是在根本的层面上唤起了他的共鸣。这在对《围城》的解析中表现得更为充分。他说这部作品是“浪荡汉”(Sophia Western)的戏剧旅程路,令人想起《包法利夫人》的象征。小说的游戏笔墨是颇为精彩之所在,一般人不太会如此智慧的运用此法,钱氏的尝试给了他诸多刺激,感受到双关语(puns)与明喻(similes)的内在价值。这恰是夏志清要寻觅的所在,他因为这一发现而欢欣鼓舞,以致给了钱氏很大的篇幅,全书的结构也因之不那么均衡了。

夏志清对许多人的评价很是得体,知人论世的幽思闪现在不动声色的陈述里。最精彩的还是对张爱玲的评论。他从张爱玲“苍凉”的意象里读出中国戏曲里的隐喻,也感悟到《红楼梦》里的余韵。但他不是仅仅纠缠着其背后的历史之影,看重的是她创造性的一面,即她与传统和现代人不同的独一性。张爱玲写出了现代人的荒凉感,这一点与鲁迅颇为接近。但那荒凉背后又有诱人的美质在,何以如此?夏志清觉得乃是作者对环境的敏感。声音、色彩包裹着可怜的人们。灰蒙蒙的街市,冰凉的月亮,以及幽暗里的惆怅,都在那画面里流动出来。这一切与曹雪芹笔下的世界很是接近,但又有《红楼梦》里所没有的元素。夏志清的解释是:“《红楼梦》所写的是一个静止的社会,道德标准和女人服饰从卷首到卷尾,都没有变迁。张爱玲所写的是个变动的社会,生活在变,思想在变,行为在变,所不变者只是每个人的自私,和偶然表现出来足以补救自私的同情心而已。她的意象不仅强调优美和丑恶对比,也让人看到在显然不断变更的物质环境中,中国人行为方式的持续性。她有强烈的历史意识,她认识过去如何影响现在——这种看法是近代人的看法。”

高度赞美张爱玲,其实在衬托左翼作家的表面化的浅薄。他没有看到积极参与社会改造的作家的另一种价值,这固然有一个自己不易变动的尺子有关,但把审美的标准固定化也给他的研究带来局限。《中国现代小说史》对文学格局的感觉不及文本感觉好。后者不都获得誉词,批评的话颇多。这都是阅读的原始感觉,鲜活得带有温度。他讥讽郭沫若、郁达夫,未尝没有道理,而面对巴金、老舍,内觉的分寸是显然的。夏志清在大陆被诟病最多的是对鲁迅、茅盾的态度,批评他的文字今天依然可以看到。这是他的价值观的流露,和王瑶的立场恰好相反。如此说来,他们各自在一个方阵,要跳将出来,的确大难。我觉得他对鲁迅的感觉,还停留在初步阅读的基础上,他在小说史里对鲁迅的创作的总结,缺少许多环节,对晚期的《故事新编》竟然草草描之,且不耐心,没有谈论钱锺书、张爱玲那么投入。不过,他概括鲁迅的偏激思想,多少有自己的道理,乃那时候知识界的另一种声音,对校正大陆的极左的表达,亦有价值。先生后来对鲁迅的判断,显然还是有些变化的。

我想,他对鲁迅的态度,大概与其知识背景及自我的价值观有关。鲁迅的复杂性以及其翻译实践、整理国故的历史,他了解有限。未能从更为广阔的时空里审视鲁迅,也恰恰证明了普实克对其批评的合理性的一面。夏志清对自由主义作家有理解的同情,到了左派那里则有些内心不平,不能冷静为之,这是他那时候信念的外化。所以我一直觉得,研究现代文学史,要把他和王瑶、曹聚仁的作品对读,才可以看清一些问题。显然,鲁迅文本提供的空间,远远大于钱锺书、张爱玲等人。左翼文学史家先前的判断虽然有武断之处,而在这一点上,乃不刊之论。

现代小说史的写作,难度很大,至今人们依然在苦苦摸索表达的路径。我们的学者要面对许多自己不熟悉的文本,保持中立的态度不太易做到。要深入解析作家的世界,需要耐心和宽容的态度。夏志清对左翼作家的描述,有精彩的地方,也有简化的地方。那些评论有的原于细读的偶得,有的受到别的批评家的暗示。比如他谈赵树理,对《小二黑结婚》《李有才板话》评价不高,而喜欢《李家庄的变迁》。这个看法与周扬恰好相反,他是因为看到周扬的论述后生出反感而得出结论的。其实赵树理在小说里植入了诸多社会元素,对社会关系、文化遗存与革命活动,有比较复杂的理解。在某种程度上说,他还是一个高人。夏志清因为不满周扬等人的理论而简化了对赵树理的认识,这很是可惜。类似的问题在对其他作家的描述上也有,他后来大概也意识到了。

《中国现代小说史》问世后,评价不一。赞之者以为颇见功力,批评者则视其存在严重的偏见。典型的是普实克对他的批评。在普实克看来,夏志清的史学观存在盲点,主要是对中国的革命知之甚少,缺乏必要的同情。夏志清后来有一篇长文作过自辩。他的回答似乎也勾勒出文学史的基本观念。夏氏以为,中国文学的研究不能被史学家的信仰所左右,使命感与社会功能不及文本阅读的结论更为重要。文学史与小说史首要做的是对文学文本的梳理,而不是看作家的倾向如何。只有这样才能保证审美判断的合理性。从这两个人的争论里,看出20世纪文学史研究的不同路向。夏志清代表的思想对马克思主义的挑战性,在后来的岁月得到的呼应一直没有中断。

小说史研究要面对文本是毋庸置疑的。但不考虑作家的立场与舆论环境,可能会把历史的描绘瘦身化。即便是面对失败的文本,也要点缀出其失败的原因。20世纪的文学,意识形态的因素破坏了审美的纯粹性,但也不能漠视这一意识形态本身也成了文学史的一部分。许多意识形态也有其学理性,如果史学研究以学理的眼光看待拥有学理因素的存在体,它的学术性可能更浓厚些吧。

我自己觉得,小说史乃读书人个人偏好的产物,客观的描述不易做到。其实现代中国的文学,谈起来很难。再过百年,后人的看法亦会有所变化,这是难免的。问题不在于对错,而是提供了一种方法和视角。王德威说,夏先生《中国现代小说史》“使我们对中国文学现代化的看法,有了典范性的改变;后来者必须在充分吸收、辩驳夏氏的观点后,才能推陈出新,另创不同的典范”。其实,王德威所说的,今天的学界已经在慢慢实践着。

夏志清去世,带走了一代人的故事,而他给我们的记忆却久存于世间。他的文字生涯看似平静,却因了与无数思想者与作家的对话,而有了流动的光泽。思想是寂寞者的果实,人们所发现的美还不是很多。我现在授课的时候,常常提起这个老人,不因别的,乃是告诫自己,在众人喧哗之际,静者独难。百年中国,趋同者甚众,“大独者”寥寥。先生治学与为人,其路相近。学术亦是人生,年轻的时候不太理解此话,于今想想,还是很有道理的。