浅析空间意象决定城市对人的影响

2014-04-29李子文

摘 要:随着城市人口的不断增长,城市的空间边界也在不定中延展。对于生活在城市中的人而言,会在意城市环境的不定性影响着自身的种种变化。而强调空间尺度转化的多变就能从而避免其人与环境之间的紧张气氛,更能够使之和谐共生。

关键词:空间意向 空间边界 城市设计 环境转换

首先,空间的概念可以从多个方面来理解,从哲学上面来看是无限延伸的表现,在无限的空间中,除了有和无之外,就是它们所体现着的性质和运动了。在空间中,无限与有限是统一的,其实对于建筑来说,对于使用者而言,空间的真正意义就在于有实有虚相互依存,又是相对静止和互动辩证的关系,但本质是具有其认知性和秩序性的。

时间是空间的边界。从这一点来说,很多看似不合理的事情就在一瞬间就合理起来了。空间的边界在认识上存在的诸多的起点,以我们平常的经验来说空间都是有所限定的空间,空间中的不定性元素由其主要性质来断定的。而这些限定空间的范围就逐步形成了任何形式下的边界。例如,我们在看一座建筑的时候,一般情形下都是从外置内依次参观其形制、规模、材料等等建筑的构成要素,而往往会忽略其外墙的构成边界。把范围扩大而言,在环境空间当中,一片草地、一片湿地、一片林地,不同材质的不断改变就形成不定式的空间,也能够划定其边界。空间在其主要的认识上是有点模糊的,但我们往往会以其概念来进行判断,忽略了其中重要的一点就是边界的限定形式,在不定的边界限定形式下,人就能够感知其边界之中的范围,从而认识到空间的构成,进一步深入其中,而忘却边界形式背后的主要目的是什么了。

对此,由边界的认识就可以知道,边界这个概念不仅是其认识的开始,也是任何空间设计的起点。正好印证了时间是空间的边界这个大的逻辑。边界是道路以外的线性要素,城市中的边界其构成的元素主要有高山、沟渠、河湖、林地等自然的标界,也有其人工的标界,如公路、桥梁、港口和一些耳熟能详的人造标志。城市的界限不仅会使人形成心理的构成标界,而且也会使人形成不同的心理标界。

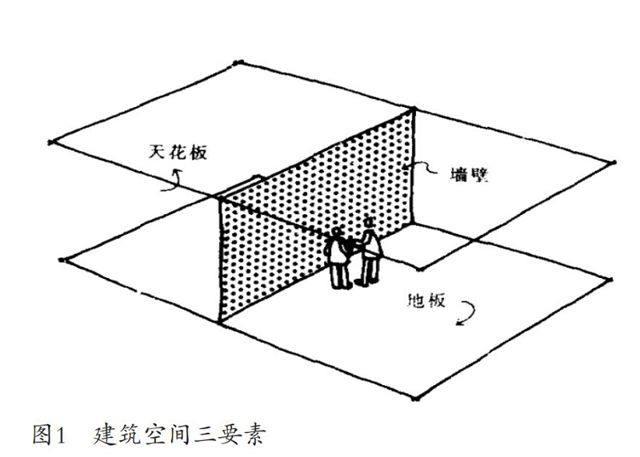

根据约定俗成的常识,一般的建筑空间都是由地面、墙面和天花从其实体空间的形式来限定的。因此,地面、墙面和天花都可以视作建筑空间的三种基本要素(图1)。而具化的“墙”作为边界最常见的形式,无论中外都是一样可以感知的空间而不仅仅是在空间手法上的处理而已。

古时候的都城都会有高墙,有的都城还有多重城墙,形成了内、外城。例如,明清时期的北京城,从紫禁城开始,共有四层,足足把一个“禁”字渲染的恰到好处。这些特点决定了“墙”作为边界,使得空间在这种形式的边界中能够完整表现出这一性质来。可能作为狭隘的空间观念这样说是小气了一点,更多的意义是存在于更大的空间形式表象之中。

社会中存在着一些无形的“墙”,似乎在我看来这是更大范围的空间形式表象。社会中的“墙”自动的围合成了不同的圈子,圈子内的人际交往是一种态度,圈内和圈外交往有时又是另一种情形。这种交往的态度就决定人是否有能力去冲破那层坚硬的壳。人内心的空间都有一种无比坚硬的膜,在适当的时候不见得能冲破这样一个圈。当处于一种完全封闭自我的状态之中,内心在这种空间的包裹下,无形的情绪在这种空间自由的冲撞下,让自我的情绪在无比极端的空间中得以“舒展”,可能在外人来看那是一种自我的压抑,但是在我看来那是一种精神的重装。可能冲不破那种无比坚硬的“壳”,但有时在外在的音乐、文字、影像等等的影响下,会让自身游弋产生出无比情绪化的思维空间,在整个身体中获得内心想要的那种精神乐园。

在针对城市设计的空间范畴中,不少人将其设计的对象界定为城市公共空间,然而,蒂勃兹的论断认为城市设计是一种公共空间领域的物质设计。城市设计是其本身城市空间当中的建筑形式与城市公共空间在人居住的社区之间的环境之融合。主要强调其社区的开放空间,而对城市当中的建筑形式只是作为其城市环境的界面来考虑的。

城市设计就是设计和组织相对于私人领域的城市领域,除非私密空间影响到了公共空间的情况,因为私密空间的围合处理在设计中属于空间设计中重要环节,属于连接公共空间的必要点之一。

对于城市设计的理解仍应以公共空间的塑造为主,这样才能真正有效的发挥作用。从而给人以在空间的不同界面之中徘徊,让人性的变化能够随着不同的空间而变化,这就是作为城市空间的有效前提。

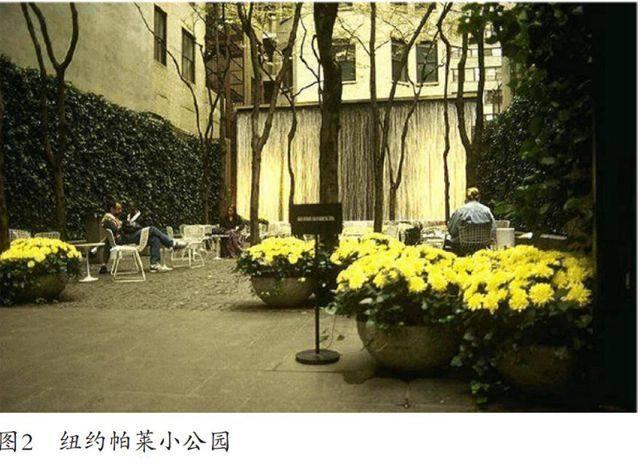

城市公共空间的基本概念是指城市中老百姓的日常生活和社会活动使用的室外的空间。而外国学者佐金将公共空间理解为包容物质社区、地理社区、社会社区、文化识别性等多个内容的容器,认为城市是活动的容器。公共空间具有“物质基础”和“社会基础”的双重属性。公共空间的物质基础,主要在强调其本身所带有的固有成分,更多的涉及三维和设计界面,更多的注重公共空间“开放性”的外在形式和物质性功能,是对城市的体型环境特征的展示。(图2)

然而,我们对城市与生活的认知、体验,往往并不是单纯的物质形式,而是对种种文化与社会意识的总和,公共空间在当今的社会也越来越多的由多重意义的、相互交涉的社会空间所架构,表现出明显的社会属性,反应着城市的性质、经济特点、传统文化,等等。人们对于公共空间越来越多地蕴含着公共性的问题都给予了极大的关注。公共空间具有开放性、可达性、大众性、功能性等多项特质。方便人们到达、休憩和日常使用,具有提供其活动、感受与有效组织城市空间的作用。

时间这个永恒的主题,也同样伴随着城市设计的脚步在前进。无论城市景观多么更迭,始终是围绕着城市与建筑之间的空间结构,但这种尺度关系是巨大的,身处在城市空间中的人需要很长的时间来感受其带来的不同的空间意向所形成的心理感受。但又难于运用类似音乐那样的实效艺术来进行有效的序列控制。

在一般情形下,初到一座新的城市,本能的常识是寻找参照物或认路。而城市的街道就是其中最为本质的方向,连接着人的方向感。城市的街道不同的用途和其不同聚集点在人的心里都会留下其深刻的印象。

林奇说:“人们习惯于去了解道路的起点和终点,想知道它从哪里来并且通向哪里。起点和终点都清晰而且知名的道路具有更强的可识别性,都能将城市连结为一个整体,使观察者无论何时经过都能够在这种大的空间中知道自己的方位。”在这种大空间之中能强调道路的方向感就能使人本身在城市空间之中处于完全知我的状态。而在边界处知晓自己身处何处。

在城市空间之中,城市区域的不同划分是人确认其自身所处环境的要素之一,在这一点上是具有普遍意义的。不断的城市更迭告诉我们丰富的经验:我们生活在哪一个区?城市空间作为一种空间的结构性存在,非常有效的分为不同的功能区域,而正是有了其有效的划分,才使得人对城市环境的感知有着本质的区别,不用的人在同一类型的区域之中也会展现出不同的心理活动,这就是“场域效应”,能够使人产生不同的城市空间意向与想象空间。

从自身的感受出发,就有多重的身灵感受。大的城市的空间范围中包含着小的区域性的空间结构,强调着不同的城市意象。人从区域性的边界出发从而感受出空间所在时间范围内的不同瞬间,从小的边界到大的边界往往可以看出整合的空间效应对于个人的触动感受,不同的空间整合对于每个人而言都不同的。

然而,对于每一座城市空间意象而言都是出于一种新的出发点,在各种交织的边界与空间划分中来回的冲突与碰撞,产生出各种城市的地域特征。让我们在各种城市的穿梭之中来回感触,从空间的时间实践性到空间的时间感受性结合来看,很容易理解空间带给人的方位性对于置身其中的改变和影响。

最后,综合来看城市的空间意象,不仅在城市的空间设计中应该具备公共性和开放性的双重角度来进行思考,更应该提升城市环境的整体品质,这样更有利于所属空间之中人的感受,从而改变并影响着自身的活力,进而提升空间的品质与整座城市的精神境界,使人展现出豁达的胸襟。城市的特色也是在不定的空间边界的不断划分中形成的,是长期积淀的结果。

人内心的空间受到大环境的变迁而影响也是在这样一种背景下发生的。只有随着城市空间环境的变迁而随之有变,让城市在空间意象的塑造中给予人更多的考虑与关怀,那么人生活在城市中才能安逸与快乐,不然就是等待了,等待着时间消磨一切,等待着生命消磨一切,等待着一切的一切随之消亡。

参考文献:

[1] [日]卢原信义.街道的美学[M].尹培桐译. 天津:百花文艺出版社,2006

[2] [美]凯文·林奇.城市意象[M].方益萍译. 华夏出版社,2001

[3] 刘先觉.现代建筑理论——建筑结合人文科学自然科学与技术科学的新成就(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2008

[4] 罗小未.外国近现代建筑史(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2004

作者简介:

李子文,汉口学院艺术设计学院环境艺术设计助教。研究方向:城市景观设计。