榕城古桥今安在

2014-04-22林原

林原

宋代时,福州城内水路交织,四通八达。翻看当时的古地图,老佛殿桥、二桥亭桥、金斗桥、洗马桥……这些古桥至今犹在,水部门兜、西关闸等地名依然还在使用,可以说,福州的水路成就了福州的桥。

福州在宋代时,因四通八达的水系,促进了贸易的发展。翻看千年前的版图,老佛殿桥、二桥亭桥、金斗桥、洗马桥……这些古桥至今仍在安泰河畔,还有一座据考证可能在宋代就已建的西关水闸,至今还发挥作用。

当年福州城内的水系分为内河与外河,其中内河水系由唐代罗城护城河发展而来,在城市中心区形成“口”字形的航线。宋外城周边有东湖、西湖与南湖,这些湖与闽江相通,同时也与城内水系相通,因此在城内外水流交汇处设有水闸,起到调蓄水流的作用。根据考证,水闸有12座,沿着东湖、西湖而建。

因为城内水系发达,所以桥也特别多,据统计,整个宋代福州12个县,共有83座桥。其中福州城内的桥大多沿着安泰河畔而建,根据福建省地方志编撰委员会的《福建省历史地图集》统计,仅沿河就有桥梁25座。

但是随着朝代更迭,城市规模的不断发展,福州内河水系也不断淤积,如今很多桥已经被改建,或消失了。有幸的是,根据地方志,还能找出其中6座至今还能用的桥,此外还有一座水闸(西关闸)和一座水门(井楼门),现在还能看到。

馆驿桥

在通湖路边上的驿里巷口,厚厚的铁板覆盖下,有一座始建于唐代的馆驿桥,跨于五代罗城大濠上。馆驿桥旧名车弩桥,因桥可通三山驿馆,故名馆驿桥,俗名驿前桥。根据宋代《三山志》记载,三山驿馆配备有“赡夫95名,递夫14名,兜夫40名”,可见规模不小,也可推测这座桥当时的地位不低,是城内重要的桥梁。

馆驿桥先为木桥,明成化十四年(1478年)改为石桥。清道光十八年(1838年)春,七十叟里人雨村重建时又改为石拱桥。长7米,宽5.05米,桥面由六块石板连成,有仰莲望柱4对。北侧桥栏板刻“馆驿桥”,南侧刻“道光戊戌年建”。1985年修建道路时,桥面覆盖混凝土。

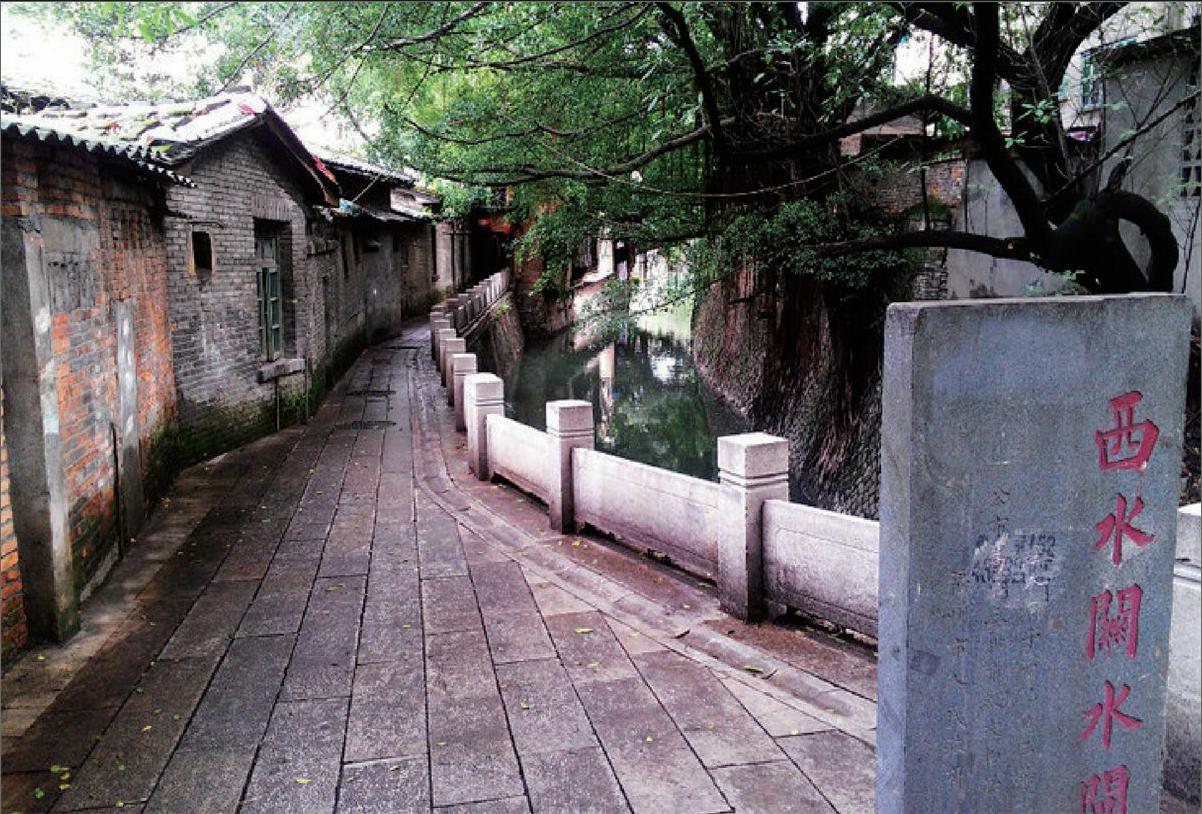

西水关

位于白马路边上的西关闸,在宋代是西湖水与内城水交汇之处。据宋代的《三山志》记载,当时城内的水往西流,经过清远门桥,次板桥、金斗桥,一直到达浦尾。根据《福建省历史地图集》,浦尾所在的位置就是西关闸所在地,在宋代就是作为一座调蓄水流的重要关卡。闸高4.45米,宽0.6米,闸槽旁刻“时大元至元三十岁次甲午十一月丁丑吉日福建行省官高兴等亲造”(原文如此,而甲午为至元三十一年)。1988年公布为区级文物保护单位。

虽然现在能见到的,是元代修建的水闸,但至今还是连接安泰河与白马河之间的重要通道,在清淤、调蓄水流方面发挥着作用。

金斗桥

金斗桥位于福州市鼓楼区文儒坊西头的石构单孔平梁桥,清《榕城考古略》载:金斗桥“在文儒坊西口,旧罗城金斗门桥也。”又宋《三山志》记:“唐天复元年(901年),王审知创筑罗城四十里,设大门及便门十有六,水门三。”金斗门系罗城西南之一城门,金斗桥就是这城门外濠的一座桥。《三山志》又云:“水从外濠入城至金斗门”,“桥近之,故名”。桥因城名,迄今已有一千余年的历史了。

现存的金斗桥是清嘉庆年间重修的石构单孔平梁桥,东西走向。桥北栏板上阴刻“古金斗桥”四字,硕大,楷体,苍劲有力;桥南栏板上阴刻:“嘉庆戊寅年季春吉日奉宪重修。”嘉庆戊寅年是公元1818年,当时清人称此桥为“古”,可见此桥始建期更“古”。桥面铺着四块长而厚的石梁,桥两端有石阶下。东端现居住着清代“台湾总兵”、“福建水师提督”甘国宝之后裔。据说,1948年的巨大洪水冲垮了甘家在文儒坊内的祖宅,后人就迁居于此了。

据《闽都别记》荔枝换绛桃,1000年前一段发生在福州安泰河边凄美的爱情故事,流传至今。现在的安泰河改造就要融入这样的文化背景,并借鉴当时的建筑形式。福州将安泰河边,从金斗桥至光禄坊这栋原先有美人靠的建筑拆后重建,沿岸的通湖路以西段规划为休闲茶楼、书画展示馆,结合原潘主兰故居位置的兰竹书苑,形成“烟雨空濛美人靠”的景致。

二桥亭桥

从大光里巷口向西望去,二桥亭桥翼然飞驾于仓前街与通湖路之间的罗城大濠之上,在河畔大树班驳的阴影下犹如古时的大家闺秀一般端庄而羞涩。这是一座在福州很难得一见的风雨桥,东北、西南走向,桥梁由12根木柱架成,桥上造亭式桥屋。始建年代不详,1986年重修一次,1992年被列入市级文物保护单位。

由于河面较为狭窄,桥的跨度为4.1米,而宽度却有3.2米,长宽比很小,所以它上面的建筑便不像其他风雨桥的廊屋那样修长和有气势,而体现更多的是一种像亭子般的空灵和轻巧。

虽然二桥亭桥因拥有遮雨的亭子而显得与众不同,但从建筑风格上看,其和三坊七巷周围的其他桥是一致的,不求精致奢华,但得古朴典雅。整座桥朴素大方,亭子为双坡乌瓦屋顶,虽然出檐很深,但是因为其薄薄的椽板和其下开徜的空间而不显得厚重和压抑,反而增添了一种稳重,一种镇定,在下雨的时候能更好庇护亭子下面躲雨的人们。亭子的构架采用了福州古民居中最常见的穿斗式屋架,简约而轻盈。桥身上左右两排美人靠的设置,不仅使亭子本身在下端有了一个和屋檐相呼应的完美的收尾,更使得建筑和人之间有了一种互动,也给建筑本身平添了许多人气。

据明代《闽都记》记载:“仓前桥,近常丰仓,南北二桥,有亭其上”,所以这座桥以亭入名,颇具特色。清代有人记录到,“桥上架屋,翼翼楚楚,无处不堪图画。”可见当年坐在这美如画的桥上,看着安泰河水流淌,不失为一种享受。

双抛桥

位于福州杨桥路南后街口的双抛桥,相传得名于一对梁祝式恋人双双投水自尽的故事,这座桥在宋代就已存在。它原名合潮桥,因东南、西南两处来的潮水在此合流。明《闽都记》记载:“二潮吞吐,缭绕若带,会城一奇也。”桥上的石刻记载,桥始建于唐天宝十二年(753年),还刻有“合潮流水河步”六字。现在看到的桥,也是解放后在清光绪二年(1876年)修建的基础上修建的,桥下河流已无踪影,古桥现为路人休息的场所。endprint

老佛殿桥

沿安泰河畔,在老佛殿前有一座老佛殿桥,它始建于唐五代时期,供市民来往出城使用,到宋代还在用。据清《榕城考古略》记载,福州城内之河,“萦回缭绕,与大江潮汐通,皆唐宋以来城壕故迹也。”这其中就有安泰河,河水引闽江水入城,从琼东河入古仙桥,经武安桥、津门桥,“又西经福枝桥、新桥,至安泰桥、澳门桥、虹桥,稍转向北,过常丰仓前,经金斗桥、馆驿桥,而会于观音桥。”这座虹桥,指的就是老佛殿桥。

陆庄桥

陆庄桥位于杨桥中路陆庄巷,连结后浦与陆庄之间,建于清乾隆五十三年(1788年)。石结构,长6.7米,宽2.4米,正中石板有阴刻奔马图案。

陆庄,始建于北宋年间,原为福州侯官人氏陆宣父子庄园,距今已有近千年历史。北宋年间,陆家一门父子三进士、二翰林、一侍郎,官阶三品,实为闽府罕见。此间,陆家父子不惜重金购地百亩,兴建庄园。陆家庄园,四面环水,北面建有一座石桥通往庄外。为培育文人儒士,庄内建有一座书院。经数代经营,庄园规模壮观,四季绿荫掩映,花果飘香,景色怡人,为闽都一大园林。为感念北宋名将高怀德等将军功勋,陆家后代在沿河石桥边兴建高、洪、马三将军神庙,香火兴盛。石桥于清乾隆五十三年(1788年)由乡人重修,至今保存完好。

高升桥

高升桥坐落于鼓楼区五一路东侧水部街道高桥巷琼东河上,东连柳宅,西接高桥巷,为三孔石平梁桥,船形墩。清康熙四十八年(1709年)由刘凤卿建造的,嘉庆二十二年(1817年)谷善信重修。桥总长为24.4米,宽3.5米。桥梁由12条长8.2米、宽4.45米石板条构成,桥面由54条石板横铺而成,桥石栏板长2.3米~2.6米,四块,板宽0.485米,南侧中间刻:“刘公桥”;北侧中间刻“高陞桥”。清康熙四十八年(1709年)刘凤卿建造,故又名“刘公桥”,为市级文物保护单位,桥头建有攒尖顶五角形凉亭,文人墨客为它题写亭名、楹联,为古桥增辉添色。

这些宋代残存的古迹,是福州作为历史文化名城的最有力证据,而且至今还在发挥着作用。这些遗迹尤其是被列入“琼河七桥”中的几座,是三坊七巷申请世界文化遗产最鲜活的见证,同时也见证了福州这座2200年历史的古城的人民在城市规划、水利工程建设上杰出的智慧。

遗憾的是,除了这些还健在的桥,在宋代安泰河边著名的安泰桥、澳门桥、澳桥,如今都被水泥浇注,盖入地底。城内著名的九仙桥、定远桥、宜秋桥、游乐桥等都已经找不到踪影了,十分可惜。endprint