屯兰矿沿空留巷巷旁支护体的稳定性研究

2014-04-20周昌台王志留杜继芳

罗 中 周昌台 王志留 杜继芳

(1.山西焦煤集团西山煤电公司屯兰矿,山西省古交市,030206;2.中国矿业大学 (北京)资源与安全工程学院,北京市海淀区,100083)

近年来,随着无煤柱护巷技术的发展,沿空留巷得到了长足发展和广泛应用,比传统的无煤柱护巷具有更好的技术经济优势。我国学者对沿空留巷的支护与稳定进行了研究与探索。

由于沿空留巷位于采空区边缘,沿空留巷处于不稳定的状态,其中巷旁支护体的稳定不仅是沿空留巷支护的关键,而且还关系着沿空留巷围岩的稳定性。因此本文选取山西焦煤西山煤电集团有限责任公司屯兰矿18205运输平巷为研究对象,通过理论推导、数值分析和工程实践对巷旁支护的稳定性进行研究。

1 地质工程条件

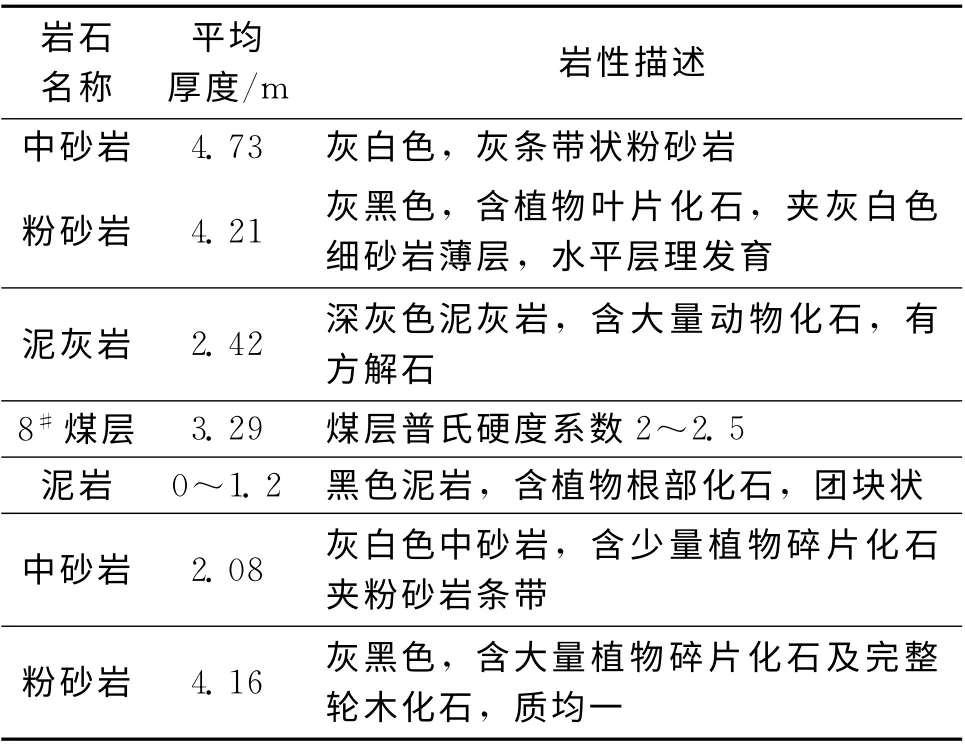

屯兰矿18205工作面主采8#煤层,煤岩总厚度2.3~3.74 m,平均厚3.29 m,煤层整体倾向西,倾角4°~6°。工作面煤岩层钻孔岩性见表1。18205工作面轨道巷为沿空留巷,巷道为矩形断面,巷道断面设计高为3.5 m,宽5.5 m,断面19.25m2。

2 巷旁支护体力学分析

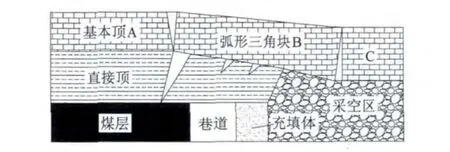

随着采煤工作面的推进,上覆岩层的结构随之运动,特别是关键层的破断与移动对沿空留巷的围岩稳定有关键的影响,沿空留巷的围岩结构图如图1所示。

表1 18205工作面煤层顶、底板岩性

图1 沿空留巷围岩结构图

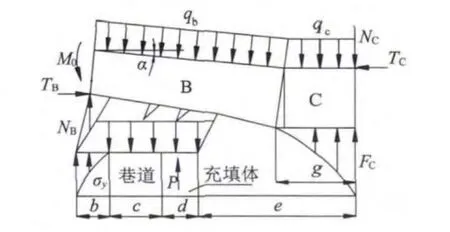

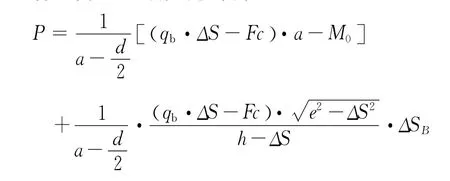

随着工作面上区段回采工作面的推进,采空区上覆岩发生垮落,老顶形成 “O-X”破断,同时发生周期性垮落,在沿空留巷旁边破断形成弧形三角块B,弧形三角块不仅对沿空留巷的上覆岩层的围岩稳定起到关键性作用,而且还对巷旁支护体的稳定起到作用。随着工作面的推进,冒落矸石不断堆积,弧形三角块受煤体和冒落矸石支撑而重新取得平衡,受力分析图如图2所示。沿空留巷切顶阻力计算:

图2 沿空留巷切顶阻力计算模型

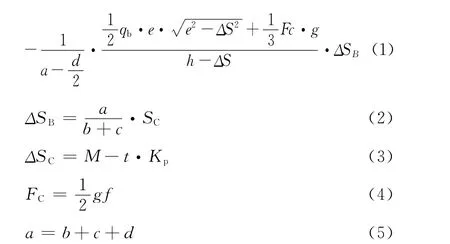

应力极限区宽度b可用下式求解:

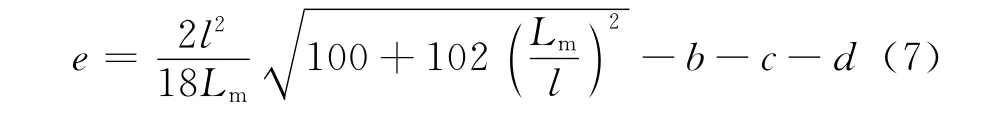

无矸石支护宽度e可用下式计算:

ΔS 为C 岩块切断时岩块的下沉量ΔSC与基本顶垮落前B 岩块下沉量ΔSB之差:

式中:P——支护体的支护阻力,MPa;

b——应力极限平衡区宽度,m;

c——巷道宽度,m;

d——充填体的宽度经验值,m;

e——无矸石支护宽度,m;

g——矸石支撑范围,m;

h——老顶岩层厚度,m;

qb——直接顶、B 岩块及上部岩层单位长度的重量,N/m;

Fc——矸石对上覆岩层的支撑力,N;

ΔSB——基本顶垮落前B 岩块下沉量,m;

ΔSC——C 岩块切断时岩块的下沉量,m;

t——直接顶厚度,m;

Kp——残余碎胀系数;

f——矸石对岩块的支撑强度,N/m2;

M0——基本顶B 岩块残余弯矩,MN·m;

C0——顶底板与煤层交界面粘聚力,MPa;

φ0——顶底板与煤层交界面粘聚力内摩擦角,(°);

M——采高,m;

Px——支架对煤帮的支护阻力,N;

A——侧压系数;

H——开采深度,m;

γ——上覆岩层平均容重,N/m3;

k——应力集中系数;

l——基本顶来压步距,m;

Lm——工作面长度,m;

α——B岩块与水平面的夹角,(°)。

根据18205工作面轨道巷的基本地质条件,地质参数如下:α=6°,M=3.29 m,H=331.5 m,t=2.42 m,γ=2.5×104N/m3,C0=2.05 MPa,φ0=28°,f=0.25γH,g=1/3e,h=4 m,Px=0.0375 MPa,A=0.8,Kp=1.1,l=23m,Lm=211m,qb=5×104N/m,k=2,c=5.5 m,d=2.5m,b 为间接参量,由式 (5)可求,M0=0(考虑最危险情况),将各参数的值代入上述式中求得各间接参量的值,并由式 (1)计算可得切顶支护阻力为18.802 MPa。

巷旁支护体的宽度主要由切顶支护阻力和充填体强度确定:

式中:w——巷旁充填体的计算宽度,m;

k1——充填体强度降低系数,取0.8~0.9;

σ——充填体强度,MPa。

根据充填材料配比充填体的平均强度可按9.23 MPa考虑,代入式 (9)可以得出充填体的支护宽度为2.26~2.55m。

3 巷旁支护体数值模拟计算

在围岩结构确定的情况下,巷旁支护体的稳定性与巷旁支护体的充填强度、巷旁支护体的尺寸和巷道支护方式有密切的关系。当充填材料已经确定,那么,巷旁支护的充填强度随之确定,假设巷道的支护形式也已确定,那么,巷旁支护体的稳定性只与充填体的宽度有关系。

3.1 模型的建立

采用大型工程数值模拟软件FLAC3D 模拟巷道围岩变形和应力分布特征。将模型分为7层,模型设计尺寸为150m×150m×37.2m (长×宽×高),垂直应力为8.29 MPa, 水平应力为6.63 MPa,模型两侧水平方向固定,底部垂直方向固定,采用摩尔-库伦模型。岩层的力学参数见表2。

表2 岩层的力学参数

3.2 模拟方案

为模拟工作面推进过程,采用分步开挖,每步开挖2.4m,模拟工作面每移架3个步距,充填一次,共开挖30步,模拟工作面回采72m,充填高度为3.5 m,分别模拟巷旁支护体宽度为2 m、2.5m、3m 的情况下,巷旁支护体的垂直应力和变形量,在模型中布置测点,监测其变化量。

3.3 模拟结果及分析

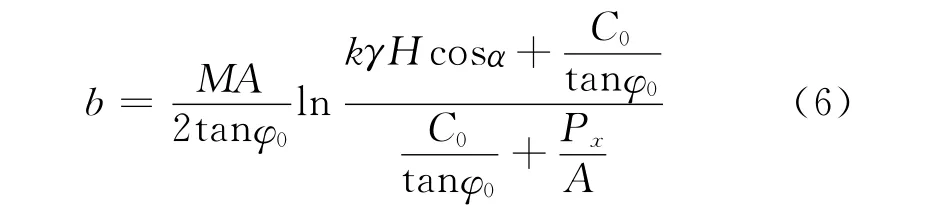

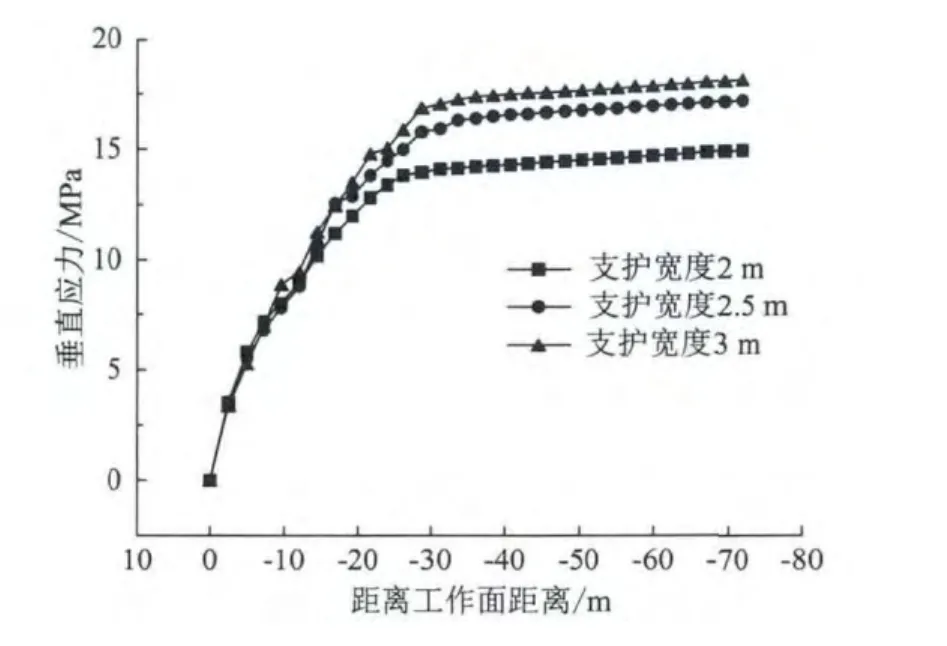

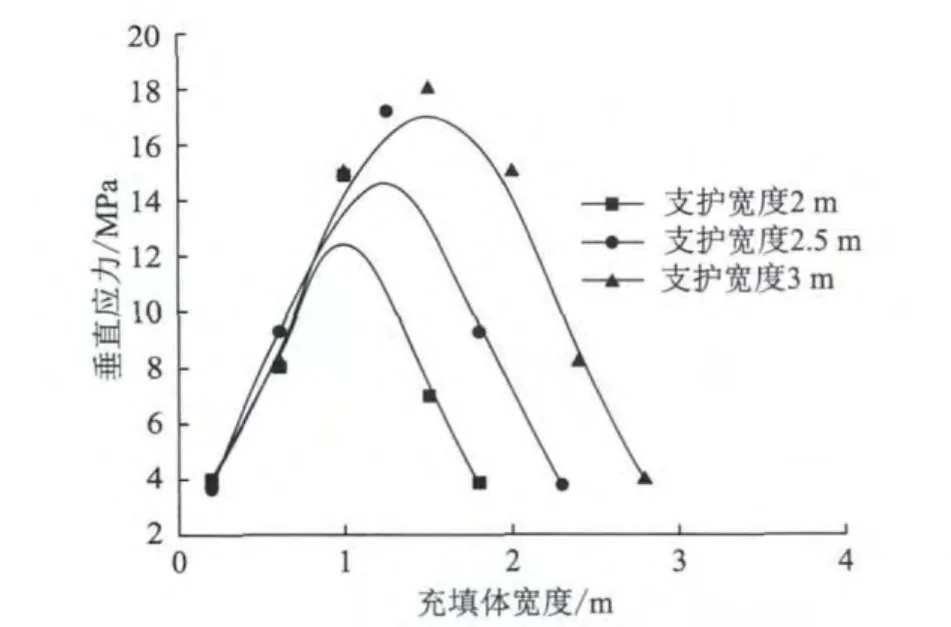

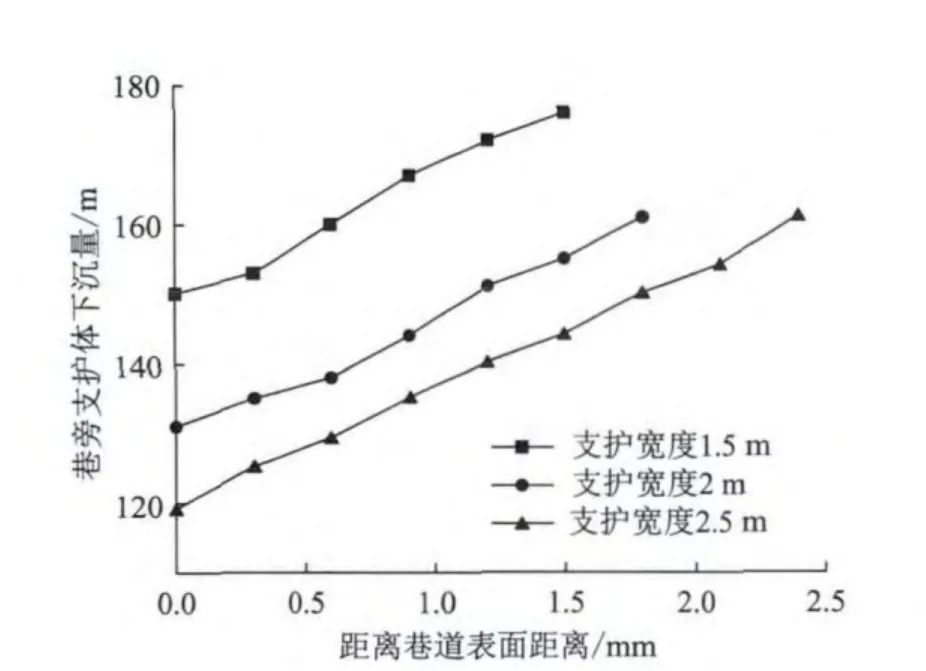

分别模拟了3种不同宽度的巷旁支护体支护情况下,垂直应力与距工作面距离的关系、垂直应力与巷旁支护体的宽度的关系以及巷旁支护体下沉量与巷旁充填体距离的关系,见图3~图5。

图3 垂直应力与距工作面距离的关系

(1)如图3所示,3种不同宽度的巷旁支护体垂直应力随着距离工作面的变化趋势一致,均随着距离工作面的增加而增加,且垂直应力在工作面推进至30 m 后基本保持不变,趋于平稳,分别为14.9 MPa,17.2 MPa,18 MPa;巷旁支护体垂直应力与支护宽度呈正比,支护宽度越大,垂直应力越大。支护宽度为2 m 较1.5 m 垂直应力增加2.3 MPa,2.5m 较2 m 垂直应力增加0.8 MPa,前者的增加幅度是后者的2.875倍。

图4 垂直应力与巷旁支护体宽度的关系

图5 巷旁支护体下沉量与巷旁充填体距离的关系

(2)如图4所示,3种不同宽度的巷旁支护体垂直应力随着支护体宽度的增加也呈现一致变化趋势,垂直应力先升高后降低,在巷旁支护体中部达到最大值,垂直应力分布形态呈近三角形分布。随着巷旁支护体宽度的增大,垂直应力的近三角形分布形态的顶角逐渐变大,因此垂直应力的分布形态随着支护体宽度的增大从近三角形变为近梯形,承载能力逐渐变大。

(3)如图5所示,巷旁支护体受上部岩层移动影响而下沉的下沉量与支护体宽度呈反比,支护体宽度越宽下沉量越小,最小下沉量分别为150mm、130mm、120mm,支护体宽度为1.5m 的最小下沉量较支护体宽度为2 m 的最小下沉量增加20 mm,支护体宽度为2m 的最小下沉量较支护体宽度为2.5m 的最小下沉量增加10 mm,前者的下沉量的差值是后者的两倍,说明当支护体宽度从1.5m 增加到2m 时对最小下沉量影响明显,而从2m 增加到2.5m 时下沉量变化并不明显。随着巷旁支护体宽度变化,3种巷旁支护体的下沉量斜率基本一致,说明巷旁支护体不能改变上覆岩层的基本运动规律,关键块体随着工作面的推进而移动回转,造成巷旁支护体在靠近实体煤侧的下沉量小于靠近采空区侧下沉量。

综上所述,巷旁支护体的宽度越宽,其承载能力越大,但是成本会相应地增加,当巷旁支护体的宽度为2.5 m 时,巷旁支护体的下沉量和顶板下沉量均较小,支护体和巷道围岩均处于较稳定的状态,并且巷道成本较低,因此,确定合理的巷旁支护体宽度为2.5m。

4 工程应用

4.1 巷旁支护体支护参数

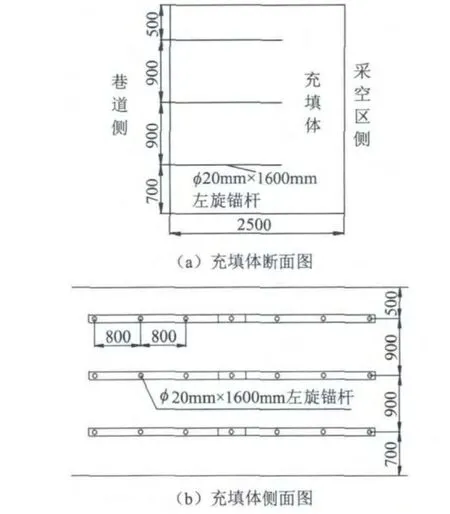

针对沿空留巷的巷旁充填体支护问题,分别采用锚带网和内置钢筋网对充填体外和充填体自身进行加固。在充填墙体上沿巷道走向布置3 排由ø14mm钢筋焊接而成2.6m 长的托架,每根托架上布置4个孔,每两根托架进行对接,采用IV 级左旋专用螺纹钢超高强预拉力锚杆、8#钢筋网联合支护,锚杆规格为ø20 mm -M22 mm -1600 mm。每根锚杆采用一节Z2355型中速树脂药卷加长锚固,锚杆间距为900 mm,排距为800 mm。充填体外支护平面图如图6所示。

在锚带网加固基础上,喷射薄层混凝土密封充填墙体表面,防止围岩表面风化。喷层厚度50mm,混凝土配比为水泥∶黄沙∶石子=1∶2∶2。

采用在充填体内放置钢筋网的方法对充填体自身进行加固。充填前在充填模内布设钢筋网,钢筋直径为8 mm,钢筋网的方格尺寸为150 mm×150mm,钢筋网规格为2250 mm×3000 mm (长×宽)。充填墙体内共放置5片钢筋网,垂直于轨道巷两帮和底板布置3片钢筋网,在钢筋网的中部以及距顶底板各300mm 处用直径为16mm、长度为2100mm 的螺纹钢将3片钢筋网连接起来,其中钢筋网间距为1000 mm,每片钢筋网距离充填模两面模板各200mm。平行于轨道巷两帮布置2片钢筋网,并用铁丝使其与之前的3片钢筋网连成一体。

图6 充填体锚带网支护图

4.2 巷旁支护体受力观测

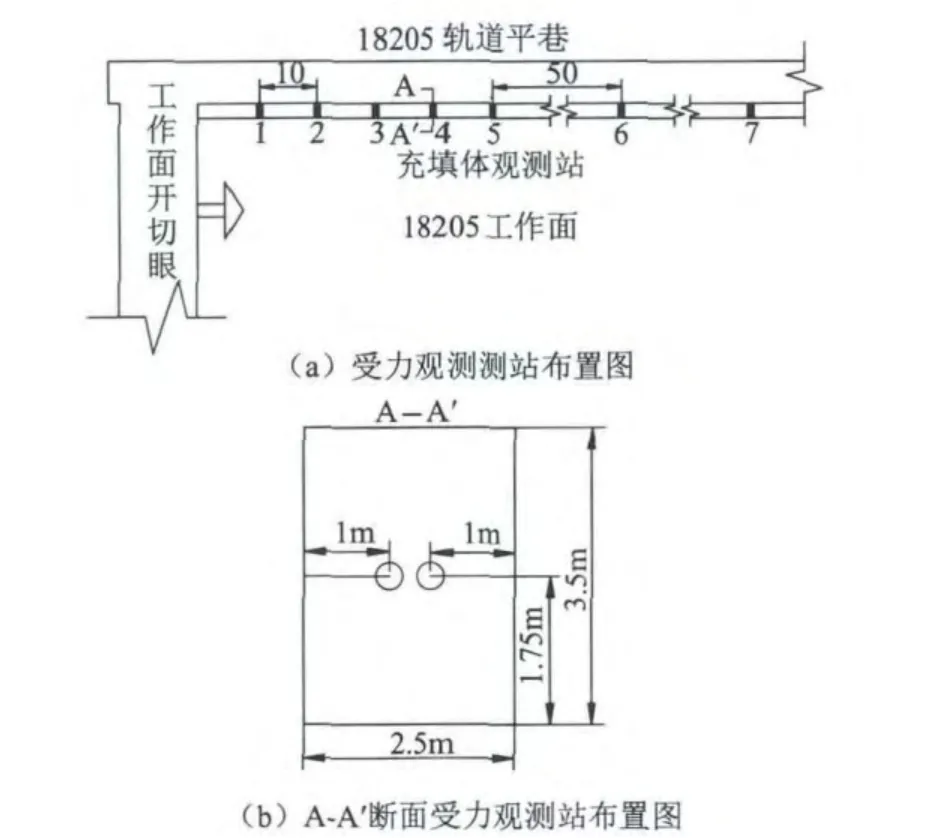

沿空留巷充填体的受力观测为检验充填效果提供科学评价依据,根据受力观测原则及屯兰矿实际矿压情况,自开切眼10 m 开始布置间隔为10 m的观测点5个,随后布置间隔为50 m 的观测点5个,累积总观测距离为300m。充填体受力观测测站布置见图7 (a)。

在每个观测点处充填体内布置2个液压枕,布置高度为1.75m,两液压枕距充填体两边边缘为1m,观测点断面布置图见图7 (b)。

图7 巷旁充填体受力观测布置图

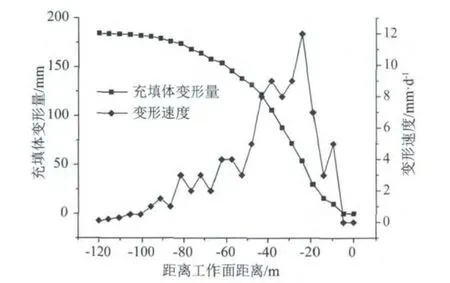

1号检测点充填体的纵向变形量、纵向变形速度和工作面距离的关系如图8所示,从图8中可以得出,充填体明显经过3个阶段达到平稳状态:

(1)初始阶段。在该阶段,由于上覆岩层大结构的弧形三角块未直接接触巷旁充填体,因此,巷旁充填体的纵向方向的位移较小,变形速度也接近零。

(2)变形剧烈阶段。该阶段弧形三角块直接与巷旁支护体发生接触并且发生转动,巷旁充填体承受上覆岩层的载荷急剧增加,随之巷旁充填体的纵向位移和纵向变形速度急剧增加,纵向变形速度可达到12mm/d。

(3)变形稳定阶段。由于弧形三角块与采空区接触,形成稳定的结构,而巷旁充填体位于稳定的三角区域以下,并且在巷旁充填体充填材料固化后,充填体的材料力学性质趋于稳定,纵向变形量趋于稳定,纵向变形速度重新趋近于零。

最终的巷旁充填体的变形量为184mm,满足沿空留巷的要求。

图8 巷旁支护体与距离工作面距离的关系

5 结论

(1)建立沿空留巷的受力模型图,巷旁支护体的稳定受上部关键岩块运动的影响,巷旁支护体并不能改变顶板运动的状态,但是合理宽度的巷旁支护体可以有效改善围岩的稳定性。

(2)通过力学分析和数值模拟分析确定18205工作面轨道巷巷旁支护体的合理宽度为2.5m。

(3)工程实践表明,确定的巷旁支护体采用锚杆和钢筋网对墙体加固,巷旁支护体变形量小,服务期间表现稳定,可以适应顶板关键岩块的移动,能够很好地支护顶板、维护巷道。

[1] 孙恒虎,赵炳利.沿空留巷的理论与实践 [M].北京:煤炭工业出版社,1993

[2] 柏建彪.沿空掘巷围岩控制 [M].徐州:中国矿业大学出版社,2005

[3] 柏建彪,周华强,侯朝炯等.沿空留巷巷旁支护技术的发展 [J].中国矿业大学学报,2004(2)

[4] 华心祝.我国沿空留巷支护技术发展现状及改进建议 [J].煤炭科学技术,2006(12)

[5] 漆泰岳.沿空留巷整体浇注护巷带主要参数及其适应性 [J].中国矿业大学学报,1999(2)

[6] 李化敏.沿空留巷顶板岩层控制设计 [J].岩石力学与工程学报,2000(5)

[7] 吴连军.富强矿采煤工作面下巷沿空留巷的实践[J].中国煤炭,2009 (6)

[8] 张东升,缪协兴,冯光明等.综放沿空留巷充填体稳定性控制 [J].中国矿业大学学报,2003(3)

[9] 石建军,师皓宇.沿空留巷矿压显现规律模拟研究[J].中国煤炭,2012 (10)

[10] 张吉雄等.密实充填采煤沿空留巷巷旁支护体合理宽度研究 [J].采矿与安全工程学报,2013 (2)

[11] 李保顺,龙军,李幸宇.沿空留巷巷旁支护体稳定性及围岩控制技术 [J].煤矿开采,2012 (4)

[12] 郭育光,柏建彪,侯朝炯.沿空留巷巷旁充填体主要参数研究 [J].中国矿业大学学报,1992(4)

[13] 侯朝炯,马念杰.煤层巷道两帮煤体应力和极限平衡区的探讨 [J].煤炭学报,1989 (4)

[14] 蒋金泉.采场围岩应力与运动 [M].北京:煤炭工业出版社,1993