基于GIS的中国酸雨控制区酸雨空间分布特征研究

2014-04-19徐晓华徐光来

徐晓华,徐光来

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241000)

基于GIS的中国酸雨控制区酸雨空间分布特征研究

徐晓华,徐光来

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241000)

利用全国74个酸雨监测站点2004-2006年降水-pH 数据,通过ArcGIS空间插值,模拟酸雨pH空间分布,根据酸雨“两控区”方案,提取酸雨控制区的酸雨pH空间分布,进行GIS空间分析.结果表明:中国的酸雨严重区主要分布在四川盆地、长江以南广大地区,酸雨强度沿长江向西北和东部有扩大趋势,四川盆地酸雨区已与华南酸雨区连成一片;3年间,pH<5.6的酸雨范围相对研究区面积比值由56.73%扩大到73.11%,pH<4.5的严重酸雨区由2.15%扩大到10.41%,2006年增幅最大;不同等级酸雨范围扩大趋势明显,酸雨污染趋于严重.

酸雨;pH;GIS空间分析;酸雨控制区;空间分布

0 引言

酸雨是指pH值小于5.6的降水(包括雨水、冻雨、雪、雹和露等湿沉降方式).随着中国经济的持续快速发展,汽车、工厂等向大气中排放的SO2,NOx等酸性污染物不断增加,导致酸雨的酸度不断增强,其影响范围也日益扩大.目前,中国南方大多数城市和地区普遍出现酸雨,以西南、华南地区较为突出,同时酸雨面积近年来大幅度扩大,长江以南酸雨区域已连成一片,并向长江以北蔓延,华北地区酸雨范围扩大,甚至在东北丹东、图们和东海海域也发现较强的酸性降水,同时降水的酸性不断升高[1].

中国大规模酸雨监测和研究始于20世纪70年代末,国家环保部门于1982年建立了全国酸雨监测网[2],中国气象局也于1989年建立了气象部门的全国酸雨监测网[3],两大酸雨监测网为中国降水化学研究积累了大量数据.通过多年的观测记录发现酸雨集中分布在西南酸雨区、福厦酸雨区、南昌酸雨区、青岛酸雨区和长江以南酸性富铁铝土壤地区等[2].20世纪80年代以来,中国开始研究酸雨对生态系统的影响,发现降水pH值4.5以下的林区,林业产量下降,林木生长过早衰退[4].20世纪90年代以来,王文兴等[2,5-7]较系统地研究了中国酸雨的形成机制,从中国大陆人为源SO2和NOx的排放强度和地理分布,以及气象要素、土壤酸碱度及大气颗粒物酸化缓冲能力等方面分析了中国长江以南酸雨的成因与机理,发现自然因素在酸雨的形成中起到重要作用,酸雨前体物SO2和NOx排放强度很大的渤海和黄海地区未出现区域性酸雨,而排放强度不大的长江以南地区却出现了严重的区域型酸雨.南方重污染城市的酸性降水主要来源于城市高浓度大气污染物的局地冲刷,广阔区域和清洁地区的酸性降水则主要来源于大气污染物的中、长距离传输[8].丁国安等[9]通过对1980-1995年中国酸雨状况及发展趋势的分析发现,中国酸雨面积逐渐扩大,酸雨频率逐年上升,且在部分南方省市出现年均降水pH<4.0的区域,长江以南成为继欧洲和北美之后的世界第三大酸雨区.2000年以来京津地区降水酸度呈较快增加的趋势,大气颗粒物质量浓度的持续下降、机动车尾气排放量的急剧增加可能是降水酸性增强的重要原因之一[10].利用不同方法来研究酸雨模式及影响机制也是酸雨研究的一个重要方向[11].今后,降水酸度的变化将由大气SO2,NOx酸性气体以及颗粒物、NH3排放量的相对削减和增长共同决定.

1 研究方法与插值模型

1.1 研究方法

笔者在已有的酸雨监测站点数据的基础上,运用GIS的空间分析手段,按照酸雨分布机理,通过空间插值方法,模拟中国酸雨区内的酸雨pH值,得到中国酸雨区的酸雨分布情况,从而使酸雨分布研究从定性走向定量和定位,更直观地研究酸雨的空间分布及变化趋势.使用反距离加权插值法(IDW)根据全国74个酸雨监测站点数据进行内插.

1.2 酸雨pH值计算

pH平均值计算方法为单次降雨量pH加权法计算取平均值.如公式(1):

其中pH是插值点估计值,[pH]i(i=1~n)是实测样本pH值,n为参与计算的实测样本数,Vi是实测样本降雨量.

1.3 IDW插值

1.3.1 IDW空间插值模型

空间插值[12]是一项基于数学运算的技术方法,它将离散点的测量数据转换为连续的数据曲面,以便与其他空间现象的分布模式进行比较.空间插值假设空间位置上越靠近的点,越可能具有相似的特征值,反之特征值相似的可能性越小.采用地统计中的反距离加权插值法(IDW)来模拟中国酸雨区的酸雨pH值分布,可以保留监测站点pH值不变,且使空间插值后的pH值分布介于原始观测pH最大值和最小值范围之内.

反距离加权插值(Inverse Distance Weighting,简称IDW)是ArcGIS中最常用的空间内插方法之一,以插值点与样本点之间的距离为权重,距插值点越近的样本点赋予的权重越大,权重贡献与距离成反比.可表示为公式(2):

其中Z是插值点估计值,Zi(i=1~n)是实测样本值,n为参与计算的实测样本数,Di为插值点与第i个站点间的距离,k是距离的幂,能显著影响内插结果.设置距离权重指数k=2,站点搜索范围为邻近的6个站点,并对插值结果进行误差估计.

1.3.2 内插结果评价

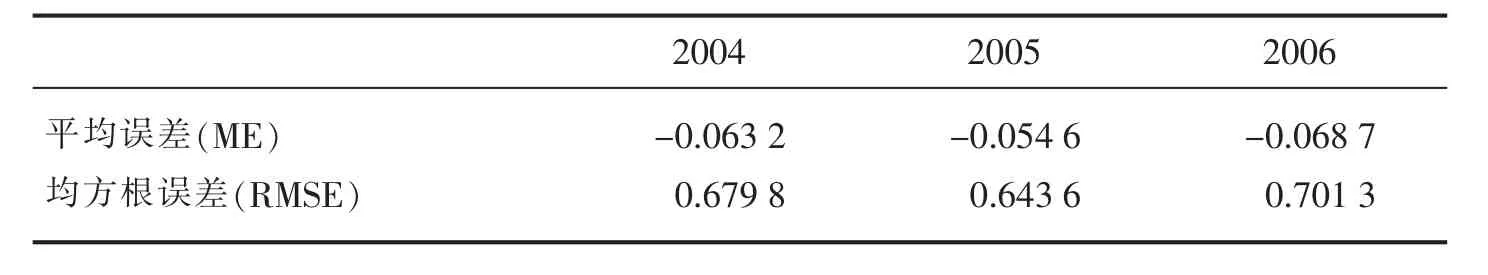

为了对插值结果进行评价,以平均误差 (Mean Error,ME)和均方根误差 (Root Mean Square Error,RMSE)作为评价标准.平均误差(ME)总体反映估计值误差的大小,均方根误差(RMSE)可反映估计值的灵敏度和极值效应[13].对研究中的74个站点数据2004-2006年内插结果的估计误差如表1所示.3年的插值平均误差绝对值均小于0.07,负值表明估计值略低于实测值,插值精度满足应用要求.

表1 2004-2006年IDW法酸雨插值误差

2 数据来源与处理

2.1 数据来源

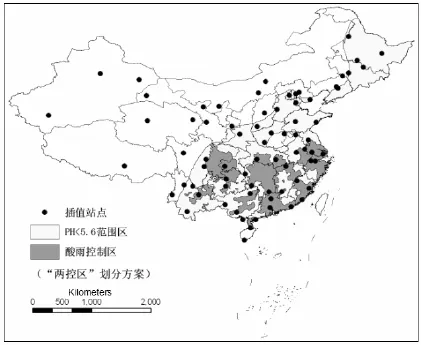

国家环境保护局于1995年底组织开展了全国酸雨控制区和SO2污染控制区(“两控区”)的划分工作,在“两控区”内强化对酸雨和SO2污染控制[14].结合“两控区”的划分范围,利用全国74个酸雨观测站2004-2006年的降雨量-pH观测数据,求算年均降水pH值,在此基础上进行插值计算,得到2004-2006年的年序列降水pH 的空间分布.酸雨控制区包括图1中所示的pH<5.6(“黄区”)以及酸雨控制区(“红区”)覆盖的区域.

2.2 数据处理

1)在ArcGIS中建立全国74个酸雨观测站点的降水-pH监测数据库.酸雨监测数据库包括:74个监测站点的空间位置数据和2004-2006年降水pH均值数据.生成插值站点及研究区域图(图1).

图1 中国酸雨“两控区”及插值站点分布

2)利用反距离加权插值IDW法进行插值分析,设定2次乘幂进行距离倒数插值,生成中国区域单元大小为10 km×10 km的栅格地图.

3)按照酸雨控制区的“黄区”范围,以酸雨区矢量图层为掩膜,裁切出2004-2006年的酸雨研究区域.根据图1的酸雨监测站点分布,可以发现在中国西部及西北部的青藏高原、新疆、内蒙等省或自治区内站点分布较稀少,空间插值后效果较东部和南部地区要差,因此利用全国74个站点插值后再提取酸雨区作为研究区域,插值效果能够较好满足精度要求(表1).

4)利用生成的空间栅格数据进行空间统计分析.将生成的pH数据分为≤4.5,4.5-5.0,5.0-5.6,5.6-7.0,>7.0五个等级,进行分级设色,划分出严重酸雨区(pH≤4.5),重酸雨区(4.5

3 结果与讨论

3.1 酸雨插值结果空间格局分析

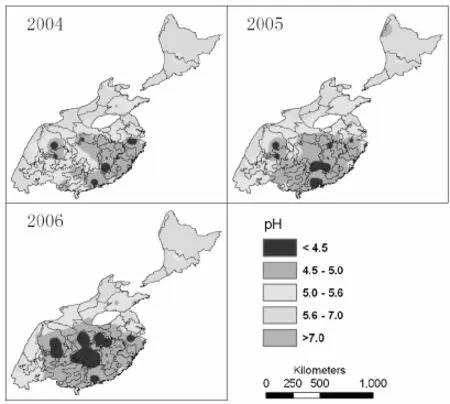

从图2可以看出,中国酸雨分布主要集中在四川盆地、西南、华南等长江以南广大地区.酸雨重污染区与酸雨控制区“红区”较好的吻合.2004年,pH≤4.5的严重酸雨区主要分布在四川盆地、珠江三角洲、江西省南部、浙江省北部,湖北省西南部也有小范围分布.pH≤5.0的重酸雨区主要分布在四川盆地,华南广大地区包括福建省、江西省全部,广东省、浙江省大部,以及湖南、湖北和广西部分地区,在山东省也有零星分布. 2005年,pH≤4.5的严重酸雨区位于四川盆地、珠江三角洲、湖南省南部和江西省南部及北部小部分区域,浙江省西北部有小范围分布,其影响范围较2004年特别在华南地区略有扩大.pH≤5.0的重酸雨区主要分布在广东省、江西省全部,广西、湖南、福建、浙江大部,及贵州、湖北、安徽部分地区,其影响范围较2004年明显扩大.2006年,pH≤4.5的严重酸雨区主要集中在四川盆地、湖南省南部大部分区域、湖北南部、江西北部、浙江西北部及珠江三角洲,在湖南、湖北南部特别集中,严重酸雨区的面积也有明显扩大.pH≤5.0的重酸雨区面积增大,连成片分布在四川盆地、长江以南地区,覆盖酸雨区将近一半的面积.

图2 2004-2006年IDW法酸雨插值结果空间分布格局

3年间,不同等级酸雨范围扩大,趋势明显,尤其是pH≤4.5的严重酸雨区,表明中国南方酸雨区酸雨污染趋于严重,酸雨影响范围扩张速度增快.

3.2 2004-2006年酸雨面积变化分析

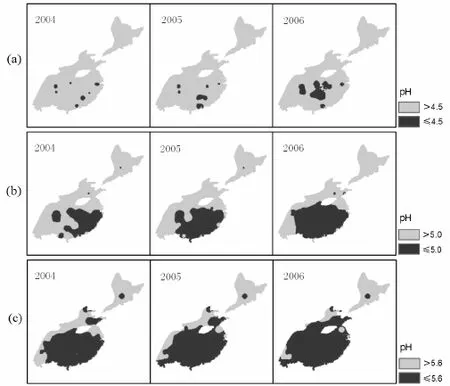

将2004-2006年的酸雨插值栅格地图经过栅格计算,分别得出2004-2006年以pH值4.5,5.0,5.6为分界点的二值图,如图3所示.图3直观显示了3年来严重酸雨区、重酸雨区和一般酸雨区的空间分布及面积变化.随着年份的增加,不同级别酸雨区的面积都呈不断增加趋势,尤其在2006年面积扩大更为明显.这反映了中国酸雨酸度不算加重,覆盖范围不断扩大,给国民生产和生态系统带来的影响也越来越大.

图3 2004-2006年中国酸雨区pH小于4.5(a),5.0(b),5.6(c)的区域分布

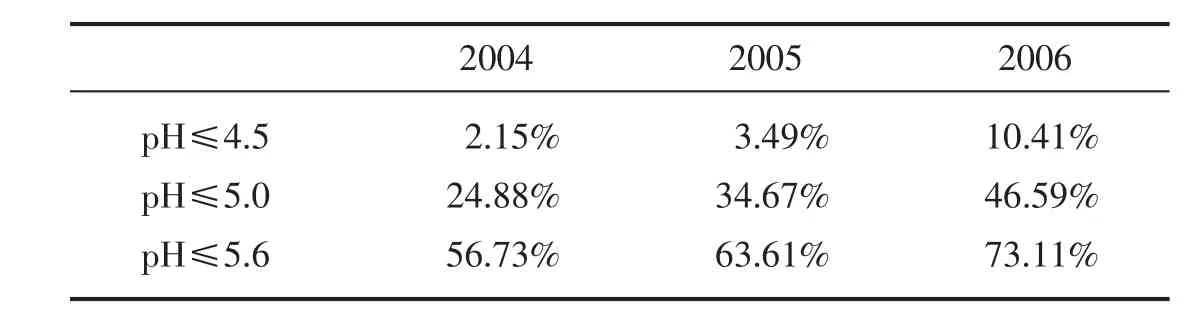

根据图3,将这3年来pH≤4.5,pH≤5.0和pH≤5.6的3种不同等级的酸雨分布区的面积进行统计,得到不同等级酸雨区占总酸雨区面积的比值 (表2).可以看出,pH≤4.5的严重酸雨区在2004年只占整个酸雨区面积的2.15%,2005年增加到3.49%,而到2006年迅速增大到10.41%,和2004年相比增加了8个百分点,面积扩大到2004年的4倍.pH≤5.0的酸雨区从2004到2006年面积增加了将近1倍,从24.88%增加到46.59%.而pH≤5.6的一般酸雨区范围则由2004年占酸雨区面积的56.73%扩大到2006年的73.11%.

综合2004-2006年酸雨的空间变化来看,pH 小于 4.5,5.0,5.6级酸雨范围在 3年间分别扩大了384.19%,87.26%和28.87%.2006年不同等级的酸雨范围都有着明显扩大的趋势,酸雨形势严峻.

表2 pH小于4.5,5.0,5.6的区域面积分别占整个酸雨区面积的比值

3.3 酸雨空间分布及变化分析

从图3所示的2004-2006年的酸雨空间变化可以看出,pH<4.5的严重酸雨区范围扩大,且有向湖南湖北省附近集中的趋势,同时,四川盆地的酸雨酸度和范围也在扩大和加强,见图3(a).pH<5.0的重酸雨区同时向西部、北部和东部扩展.华南酸雨区和四川盆地酸雨区已连成一片,贵州、广西出现大范围重酸雨,四川、湖南酸雨集中且加重.另外,重酸雨一度沿着长江向北向东扩展,湖北、安徽酸雨范围扩大,在山东等地出现零星分布.pH<5.6的一般酸雨区则沿着长江向西北向东扩展,且越过长江向北扩展,山东半岛、江苏以及云南等省份酸雨区范围进一步扩大,这和一些学者[1]的研究结果相映证.

3.4 酸雨及其主要致酸物SO2和NO2的空间分布分析

中国酸雨中SO42-和NO3-是酸性的主要贡献者.SO42-/NO3-一般在5-10之间,故中国的酸雨是硫酸型酸雨.而日本出现的酸雨中NO3-是酸性的主要贡献者,其酸雨是硝酸型的.20世纪80年代以来,欧美酸雨也从硫化物转向氮氧化物和氨,过去硫氮比是2∶1,现在接近1∶1[1].一些长期的降水化学观测结果显示,随着中国机动车保有量的大幅增长,汽车尾气排放不断增加,导致NOx对降水酸性的贡献率也不断升高,降水中SO42-/NO3-比值明显回落,酸雨污染开始由硫酸型逐步向硫酸-硝酸型转变[15,16],仍以SO42-为主[17].

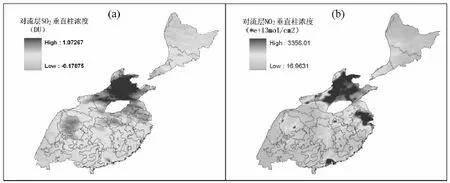

酸雨的形成和致酸物质的排放并不是简单的对应关系.研究表明,地面降水pH值的高低主要取决于近地层大气成分对降水酸度的中和作用,降水酸度随大气垂直高度的上升有明显增加趋势[18,19].虽然中国北方地区人为活动向大气中排放的SO2和NOx浓度要高于南方地区(图4(a),(b)),但北方降水pH值普遍高于南方.这说明影响酸雨形成的主要因素除了SO2,NOx等酸性污染物的排放外,还要受到大气中颗粒物及碱性气溶胶粒子、酸性污染物的迁移和扩散、气候因素等多方面的影响[20].SO2,NOx等致酸污染物的排放酸雨形成的前提条件,大气中碱性颗粒和气溶胶粒子的影响非常关键.中国大气中的NH3水平北高南低;南方土壤多属酸性的红壤和黄壤,北方土壤多属碱性土壤,碱性土壤粒子受大风吹扬,致使空气中碱性粒子增多,对降水酸度起到中和作用.这两个因素可以解释中国酸雨为何多发生在南方地区,而占到全国SO2,NOx等酸性气体排放总量40%的京津冀地区却基本没有酸雨出现[20].

图4中对流层SO2和NO2垂直柱浓度的分布表明,中国北方及东部地区的排放水平较高,而北方地区降水量少,对SO2,NOx的雨下清除作用较小,南方地区的雨水冲刷作用致使大气中大量的SO2和NOx以酸雨的形式湿沉降.因此,北方地区对流层大气中的SO2和NO2柱浓度要远高于南方地区,而南方地区降水酸度较高.

4 结论

基于74个监测站点数据,利用IDW空间插值模拟了中国南方酸雨控制区2004-2006年酸雨pH的空间分布,运用GIS空间分析方法研究了中国酸雨区不同等级酸雨范围(pH≤4.5,4.5-5.0,5.0-5.6,>5.6)的空间分布及变化特征.研究结果表明:

1)中国pH<4.5的酸雨严重区主要分布在四川盆地和长江以南广大地区,酸雨强度沿长江向西北及东部地区有不断扩大的趋势,四川盆地酸雨区已与华南酸雨区连成一片;

2)2004-2006年间,各等级酸雨范围都呈扩大趋势,pH<5.6的酸雨范围相对整个研究区面积比值由56.73%扩大到73.11%,pH<5.0的重酸雨区由24.88%扩大到46.59%,pH<4.5的严重酸雨区扩张最快,由2.15%扩大到10.41%,扩大了384.19%,2006年扩张最快,酸雨污染趋于严重.

目前,中国已发生多次大范围重度雾霾污染,大气颗粒物是中国首要控制的污染物,由于政策的干预作用,大气中的酸性污染气体、颗粒物及碱性气体的相对增长和削减关系将更为复杂,这必将对降水化学组成产生重大影响,还需要进行更深入系统的研究.因此,进一步研究中国的酸雨成因及其空间分布变化趋势仍是今后一段时间的重要任务.

图4 (a)2006年对流层SO2垂直柱浓度空间分布;(b)2006年对流层NO2垂直柱浓度空间分布

[1]汪家权,吴劲兵,李如忠,等.酸雨研究进展与问题探讨[J].水科学进展,2004,15(4):526-530.

[2]王文兴.中国酸雨成因研究[J].中国环境科学,1994,4(5):323-329.

[3]丁国安,徐晓斌,王淑凤,等.中国气象局酸雨网基本资料数据集及初步分析[J].应用气象学报,2004,15(增刊):85-94.

[4]杨金宽,姬兰柱.酸雨地区马尾松害虫发生量的初步调查[J].生态学杂志,1989,8(1):54-55,60.

[5]王文兴,岳燕珍.影响中国降水酸性因素的研究[J].中国环境科学,1993,13(6):401-407.

[6]王文兴,梁金友,陈延智.华南地区春季酸沉降区域源解析[J].环境科学学报,1992,12(1):1-5.

[7]王文兴,丁国安.中国东部沿海地区酸雨来源研究[J].中国环境科学,1997,17(5):388-392.

[8]王玮,王文兴,全浩.中国酸性降水来源探讨[J].中国环境科学,1995,15(2):89-94.

[9]丁国安,徐晓斌,房秀梅,等.中国酸雨现状及发展趋势[J].科学通报,1997,42(2):169-173.

[10]汤洁,徐晓斌,巴金,等.近年来京津地区酸雨形势变化的特点分析——气溶胶影响的探讨[J].中国科学院研究生院学报, 2007,24(5):667-673.

[11]ZHANGX,JIANGH,JINJ,etal.AnalysisofAcidRainPatternsinNortheasternChinaUsingaDecisionTreeMethod[J].Atmospheric Environment,2012,46:590-596.

[12]邬伦,刘瑜,张晶,等.地理信息系统——原理、方法和应用[M].北京:科学出版社,2001:89-190.

[13]朱求安,江洪,宋晓东.基于空间插值方法的中国南方酸雨时空分布格局模拟及分析[J].环境科学研究,2009,22(11):1237-1244.

[14]刘炳江,郝吉明,贺克斌,等.中国酸雨和二氧化硫污染控制区区划及实施政策研究[J].中国环境科学,1998,18(1):1-7.

[15]王文兴,许鹏举.中国大气降水化学研究进展[J].化学进展,2009,21(2/3):266-281.

[16]HUANG Y,WANG Y,ZHANG L.Long-term Trend of Chemical Composition of Wet Atmospheric Precipitation During 1986-2006 at ShenzhenCity,China[J].AtmosphericEnvironment,2008,42(16):3740-3750.

[17]李令军,王英,徐谦,等.奥运期间北京大气降水酸化趋势及湿沉降来源探讨[J].环境科学学报,2009,29(10):2017-2024.

[18]徐康富,郝吉明.中国酸雨现状特点及对策当议[J].环境科学,1990,11(1):61-66.

[19]KULSHRESTHAU C A,SARKAR K,SRIVASTAVA S S,et al.Investigation into Atmospheric Deposition Through Precipitation Studies at New Delhi(India)[J].Atmospheric Environment,1996,30(24):4 149-4 154.

[20]解海卫,张艳,尹连庆.酸雨研究的现状[J].环境科学与技术,2004,27(增刊):179-181.

(责任编辑 李健飞)

Spatial Distribution of Acid Rain in Acid Rain Pollution Controlled Area of China Based on GIS

XU Xiao-hua,XU Guang-lai

(School of Territorial Resources&Tourism,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241000,China)

The pH distribution of acid rain in the acid rain pollution controlled area in China is simulated by using the monitoring data of acid rains from 2004 to 2006 obtained from 74 acid rain monitoring sites with spatial interpolation of ArcGIS.GIS spatial analysis method is used to analyze the distribution of acid rain of the acid rain pollution areas which is extracted from the interpolated map.As the results show,the most serious acid rain polluted areas are located in Sichuan Basin and areas to the south of the Yangtze River;the variations of gradual acid rain region expand from southern China to the northwest and Eastern China along the Yangtze River;the ratio of acid rain range of pH less than 5.6 to the acid rain pollution controlled area expands from 56.73%to 73.11%in the 3-year period;the ratio of the most serious polluted area of pH less than 4.5 expands from 2.15%to 10.41%,which grew the fastest in 2006;the expanding trends of acid rain ranges of different grades are very significant;and the acid rain pollution has become more serious.

acid rain;pH spatial analysis of GIS;acid rain pollution controlled area;spatial distribution

X131.1

:A

:1673-1972(2014)03-0077-07

2014-01-15

国家自然科学基金青年项目(41301029);安徽师范大学人才培育基金(160721253)

徐晓华(1980-),女,河南信阳人,助教,主要从事环境遥感研究.