明清时期福建商帮在江南的活动

2014-04-17范金民

范金民

(南京大学 历史系,南京 210093)

明后期起,江南的商品生产进入迅速发展的新阶段,江南与全国其他区域乃至海外的商品流通持续扩大,全国各地商帮纷纷以江南为经营活动的重要场所展开激烈竞争。在各支地域商帮中,福建商帮与徽州商帮、宁波商帮和山西商帮等,表现得尤为突出。明清时期,江南由浙东到福建的水陆通道和海运通道显得极为繁忙。明代嘉、万时人王世懋说:“凡福之绸丝,漳之纱绢,泉之蓝,福、延之铁,福、漳之橘,福、兴之荔枝,泉、漳之糖,顺昌之纸,无日不走分水岭及浦城小关,下吴越如流水,其航大海去者,尤不可计。”福建的所有商品以江南为总汇,然后输向北方。分水关在福建崇安县附近,浦城县为浙江衢州府与福建建宁府之间的通道,都是江南与福建商道的必经之地。王世懋说的福建商品正是取道上述江南经浙东到福建的通道的。福建等地商品通过几条通道抵达江南后,换回江南甚至华北、东北的商品,江南又成为沟通南北方物资交流的转输地区。嘉、隆时李鼎称:“燕赵、秦晋、齐梁、江淮之货,日夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、南楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北,杭其必由之境也。舳舻衔尾,日月无淹。”地处运河南端的杭州就成为著名的中转地。康熙二十三四年(1684~1685)先后开设粤闽江浙四海关后,江南的沿海贸易和对外贸易以上海为中心迅速发展。浙江地方文献记载,南船“常运糖、靛、板、果、白糖、胡椒、药材、海蛰、杉方、尺版”等货。乾隆四十年(1775)前后浙江巡抚三宝奏报,闽、广商船“所载进口货物不过糖、靛、果品、杂货,出口转置亦惟绸缎、布匹、药材等物”。直到清后期,清代福建武夷山区的名产仍是由此商道输向上海的。明清时期分水岭通道和沿海商品通道的畅达,主要是由福建商人展开经营活动构筑的,江南是福建商帮经营活动的重点地区。。

一、福建商帮在江南各地

万历时,杭州人张瀚说,福州、建宁和福宁等地“民多仰机利而食”。同时期泉州人何乔远说:泉州安平一镇,其民“多服贾两京都、齐、汴、吴、越、岭以外,航海贸诸夷”。又说:“吾郡安平镇之俗,大类徽州,其地少而人稠,则衣食四方者,十家而七。故今两京、临清、苏杭间,多徽州、安平之人。是皆背离其室家,或十余年未返者,返则儿子长育,至不相识。”何乔远还说,莆田之人“学书不成者,挟以游四方,亦足糊其口。……而行贾之人,金陵为盛”。

入清后,随着社会经济的发展和海运通道的畅通,福建商人在江南的经营活动更加兴盛。雍正元年,署理江苏巡抚何天培论到苏州治安时说:“福建客商出疆贸易者,各省马头皆有,而苏州南濠一带,客商聚集尤多,历来如是。查系俱有行业之商。”苏州织造胡凤翬也惊奇地发现,“阊门南濠一带,客商辐辏,大半福建人民,几及万有余人”。蓝鼎元说:“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生,十居五六。 ”李果也说,阊门一带“闽粤徽商杂处,户口繁庶”。 乾隆后期,吏部尚书漳浦人蔡新说:“故凡里人之客于外,若楚之武昌,吴之姑苏,蜀之成都,靡不鸠工庀材,建祠立像,以答保护之德,兼藉以联桑梓之欢。”这些说法,勾勒出明后期到清前期,福建商人的活动地域,除了海洋贸易外,主要在京城、苏州、杭州、汉口、成都等通都大邑。从闽商在苏州的经营情况看,这些论断是符合实际的。

(一)苏州的福建商帮

明清时期的苏州,是全国最为繁华的工商业城市。福建各府商帮极为活跃。

福州商帮。万历四十一年(1613),以福州商人为主体的闽商就在苏州胥江西岸夏驾桥南兴建了三山会馆。会馆经康熙间重修,“中有陂池亭馆之美,岩洞花木之奇,为吴中名胜”。后经道光时再修,规模不断扩充。

漳州商帮。人数众多。据说明中叶已在天平山东北和支硎山南之间建立藕花庵义冢,有地五十亩,有屋数十间,设有殡室以供待而未葬者。有如此规模的义冢,说明其时漳州商人在苏州已较众多。入清后,“漳之梯山航海以来者,仕商毕集”于苏州。漳州会馆在城外小日晖桥,始创于康熙三十六年(1697),增建于乾隆二十二年(1757),共费银万余两。落成之日,蔡世远欣喜地说:“吾漳人懋迁有无者,往往奔趋寄寓其中,衣冠济盛,不下数十百人。”乾隆二十年代初,因原有义冢已容纳不了棺柩,漳州商人大举增广义冢。黄可澧等商人倾囊以襄其事。

泉州商帮。康熙年间在阊门外南濠建立了泉州商人的温陵会馆。

兴化商帮。兴化府商人因“金阊为舟楫之往来,士商所辐辏,莆、仙两邑宦游贾运者多”,康熙间在南濠姚家弄内兴筑了天后宫,称兴安会馆。

邵武商帮。康熙五十年(1711)在小日晖桥之北建立了邵武会馆,“亭轩树石,映带左右。虽地势稍隘,未若三山各馆之闳敞,而结构精严,规模壮丽”。

延建商帮。延建指延平、建宁两府。两府之人集资购地于吴县十一都曹家巷,自雍正十一年(1733)开始建立会馆,乾隆九年(1744)落成,“宫殿崇宏,垣庑周卫,金碧绚烂”。又“别置市廛数十橼”收息,以作会馆常备资金。

汀州商帮。清前期,据说汀州一府“贸迁有无遨游斯地者不下数千百人”,于康熙五十六年(1717)在阊门外上津桥始建汀州会馆,即鄞江天后宫,落成于雍正七年,共耗银3万余两。

(二)上海的福建商帮

清代康熙年间开海贸易后,上海迅速崛起为沿海各地、江南与华北、东北之间商品交流的枢纽,各地地域商帮在上海极为活跃。鸦片战争以前,上海已然成为全国最大的沿海商港。道光时期,沿海和南方各省的地域商人在上海就已建立了13所地域性会馆。鸦片战争后,特别是第二次鸦片战争后,上海的商业地位更加迅速上升,全国各地的商人也随即涌入。

福建商人尤其泉漳商人,是清前期沿海贸易的主力。《中国丛报》中所收1832年8月普鲁士传教士郭士立(Charles Gutzlaff)《航行记》中曾说:“大约8月20日,我们到达了长江口,岸上矗立着上海城(上海县)——南京以及整个江苏省的商业中心,并且就国内贸易而言,也许是帝国的主要商业城市。……像宁波一样,贸易主要由福建人操持。每年有千余艘小船驶往北方,运去丝绸及其它江苏物产,运回大豆和药材。有些福建人拥有的船只驶往(东)印度群岛,运回价值昂贵的货物。”咸丰年间,苏松太道台吴煦说:“凡闽之钜商大贾,沪上为多。”

泉州、漳州商帮。上海的福建商人,实际上以泉、漳商人居多。现在已知清代自康熙后期止于咸丰后期的51起海难事例,已知目的地有50例,从中可以具体明确地获知福建商人北艚贸易的航向目的地大致是四个地区:一是以上海为中心的江南,为11例,仅次于前往天津的20例和锦州的12例。11例中,明确来源地的有10例,其中来自泉州和漳州二府的各为4例,另2例来自兴化府的莆田县。乾嘉《上洋竹枝词》描写:“圜寰居奇百货盈,遐方商旅满江城,洋行街上持筹者,多学泉漳鸠舌声。”可见泉漳商人在洋行业中也甚有势力。乾隆二十二年(1757),在上海的泉州府的同安和漳州府的龙溪、海澄三县客帮公议,捐资置买大东门外滨浦房屋土地,建造泉漳会馆,开始建造泉漳会馆,同时置买北门外圩地,建造泉漳北馆,不久又置买会馆临近房屋田地,收取租息,作为会馆维持经费。据说泉漳会馆,“其规模之宏远,气象之堂皇,横览各帮,洵无多让”。会馆周围,上下通衢多是该帮商人。以后随着到上海贸易人数的增多,陆续添置公产,到道光十一年(1831),该帮在官府登记的房产多达226间,田地26亩,仅担任司月的商号就有金协盛等51家。道光十二年(1832)会馆重修,总共收入1663元,其中公馆房租700元,捐款963元。捐款者中,官员8人,捐款48元,占5%;不明何种行业商号43家,捐款643元,占近67%;金恒发洋船等洋船商7家和新景万船等41条船,捐款272元,占28%强,其中捐款最多者是金恒发洋船,捐银60两;未标明洋船或船者,恐也有不少与海运业有关,足见海运业在泉漳商人中的比重。咸丰七年(1857),商号或个人向会馆捐款更多达32笔,号船及租船68艘,共捐银7110两,银元204元。光绪二十六年(1900),登记在册的房产有50余号,房屋650余间。这在上海各帮中也较为少见。房产如此之多,可以想见该帮实力。由福建人自述、会馆捐款者多船号,以及由民国时追溯会馆成立时“张设市铺,售兑花糖,生意日新月盛”,可知在上海与福建之间主要从事棉花、蔗糖等船运贸易的,实际就是泉州、漳州二府商帮。

福州商帮。福州商人在上海城北立有三山公所,为沪北沪南福州各业商人聚会地。同治初,因运果桔者渐盛,公所隘小不能容,同业在里仓桥谋立果桔三山公所,形成会馆的基础。光绪末年又在沪军营火车站购地,移建新馆,民国初年告成,即沪南果桔三山会馆。

建汀商帮。指建宁府、汀州府等闽江上游地方的商人。永定人苏绍柏叙述建汀人在上海的经商经历道:“吾郡人懋迁来沪,向仅上、永两邑人,亦如晨星之寥落。”嘉庆初年,上杭人曾辛叔和同县人王耀光等,醵金置买南郊田创立义冢,又于董家渡购屋,祭祀天后,名永庆堂。道光中,公议各就所业抽厘,以扩充善举,因此又置买翠微庵西南田数亩为新义冢。道光二十九年(1849),在那里构建会馆,经三年而落成,名“建汀会馆”。会馆在咸、同兵燹中无损,战后又不断修葺,房产、祀产不断增殖,而上杭等地“懋迁于此者,至是亦渐繁盛”。会馆成立后,建汀商帮的实力不断壮大。光绪初年袁祖志诗谓:“江干市舶集如云,会馆巍峨列郡分。闻说建汀名最著,地灵筹笔驻行军。”光绪三十二年(1906),杨荫杭刊文《上海商帮贸易之大势》,介绍在上海的商帮有宁波帮等22个地域帮,涉及11个省域,其中有福建的建汀帮。稍后,日本在上海的东亚同文书院的调查,编成于光绪三十三年(1907)的《支那经济全书》第二辑和《支那省别全志》等,均沿用了杨文的说法。可见建汀商帮在上海也颇具实力。建汀会馆经费依靠同乡各业月捐,及长生纸、棕等捐。光绪九年(1883)会馆重订章程,停止月捐,而“建郡纸、棕各货捐,仍照旧章抽厘,归值年司事收取”,另外成立龙冈会,捐款生息,所获银两除贴补会馆之用外,用以扩充善后事业。由建宁府纸、棕业一直要交货捐来看,建汀商帮特别是建宁商人以纸、棕二业为最大宗行业。而建汀帮中之汀州府长汀商人,在上海以经营靛青为主。到近代,建汀商人又以将材木贩运至上海为主要行业。福建是材木著名产地,近代上海附近一带所需木材,除外国建筑或铁道所用者,皆由美国及日本输入外,其他皆仰给于福建。此等福建木商,皆集中在城东到城南沿黄浦江一带,盛开木厂木行,其大者约30家。外此该帮更有烟草、药材等业,以及利用民船从事沿海航行者。

(三)杭州、南京及其他市镇的福建商帮

明清时期的杭州,与苏州同为著名的工商城市,福建商人在杭州也很活跃,万历后期到崇祯年间被官方缉获的十几起违禁通番案件,涉事者主要是福建和江浙商人,范围均是在江南杭州一带。

明后期,南京的福建典当商是与徽州典当商竞争的重要商帮(见后)。明后期,福建人李昌者,“精悍有心计”,居武定桥,利用“里中工组紃,凡锦绮缯縠之属,上供之外率衣被天下”的丝绸生产基地的有利条件,从事蚕织,“收其赢利,不三四年,果大饶裕”。

浙海关的分关乍浦,不仅是从事沿海贸易的闽粤船舶的停泊地,也是对日贸易的始发港。直到鸦片战争五口通商前,不但福建、广东的蔗糖,福建的木材、纸张等商品,经此输向江南,而且江南的丝绸、棉布、书籍等大宗手工业品也是由此销往海外的。康熙中后期,唐甄说:“吴丝衣天下,聚于双林,吴越闽番至于海岛,皆来市焉。五月,载银而至,委积如瓦砾。吴南诸乡,岁有百十万之益。”鸦片战争前,双林镇的辑里湖丝由广州输向国外,每年“端午前后,闽广客商聚贸于镇”。 镇中专设有“广行”,一过小满,“闽广大贾投牙收买,招接客商”。

二、福建商帮在江南从事的行业和经营的商品

福建商人在江南经营的行业相当广泛,商品流通量相当可观,主要有如下几类。

(一)棉花棉布

福建有一定的棉布生产能力,但所需原料棉花全部来自江南。吴伟业描写道:“自上海、练川以延及吾州,冈身高仰,合于土宜。隆、万中,闽商大至,州赖以饶。今累岁弗登,价贱如土,不足以供常赋矣。余作《木棉吟》纪之,俾盛衰知所考焉。”“……眼见当初万历间,陈花富户积如山。福州青袜鸟言贾,腰下千金过百滩。看花人到花满屋,船板平铺装载足。黄鸡突嘴啄花虫,狼藉当街白如玉。市桥灯火五更风,牙侩肩摩大道中。二八倡家唱歌宿,好花真属买花翁。刘河塞后遭多故,良田踏作官车路。纵如耘籽土膏非,雨雨风风把花妒。薄熟今年市价低,收时珍重弃如泥。天边卖客无人到,门里妻孥相向啼。昔年花早官租缓,比来催急花偏晚。花还未种勉输粮,输待将完花信远。昔年河北载花去,今也栽花遍齐豫。北花高捆渡江南,南人种植知何利。”清初一度福建棉商不至,苏松棉区农民生活无着,“门里妻孥相向啼”,康熙五年闽中棉商又挟重资到太仓,“举州叹为祥瑞”。自后因为太仓鹤王市所产棉花特佳,“闽广人贩归其乡,必题鹤王市棉花。每岁航海来市,毋虑数十万金”。乾隆早期,每年四、五月南风时,刘河、川沙、吴淞、上海各口,闽粤糖船前往贸易,九、十月间置买棉花回船。或谓“闽粤人于二三月载糖霜来卖,秋则不买布而止买花衣以归,楼船千百,皆装布囊累累盖彼中自能纺织也。每晨至午,小东门外为市,乡农负担求售者,肩相磨,袂相接焉”,形成福建蔗糖北上而江南棉花南销的对流局面。直到清中期,江南一直在向福建输出大量棉花。棉花输向闽广地区,始终是当地农家重要的经济来源,直到清后期,盛况依旧。据说仅1845~1846年间,就有值价134911美元的上海棉花被福州帆船装运回境。

福建虽能织布,但并非如褚华所说在江南只买花而不买布,而是大量输入棉花的同时也输入棉布。万历年间,江苏洞庭商人席端樊、端攀兄弟将江南棉布南贩闽广,闽商大量收棉,当也经营棉布。乾隆时,福州知府李拔则声称,当地“棉花绝少出产,购自江浙,价常加倍……寸丝尺布皆须外市”。清前期,昭文县支塘镇,“居民善织作,闽贾至江南贩布,以赤沙所出为第一,远近牙行兢以布面钤‘赤沙’字样焉”。这种赤沙布,“纫而密”,因而为闽商所抢购。太仓州的沙头镇,出产沙头布,“闽人到镇收买,寒暑无间……牙行获利者恒累数万”。上海县法华镇,出产紫花布,“专行闽、广,本者省,各省行之”。后来江南棉布随着华北市场的逐渐收缩,似乎更依赖福建,人称“今则齐豫皆捆载而南,货多用寡,日贱其值,祗恃闽广之贸布,少资织作”。前述署江苏巡抚何天培说苏州的布商聚集中南濠一带,明言闽商在苏州布业者甚多。据《北关葛夏布商人报税成案碑》,康熙后期,福建商人与江西商人一起,收买土产葛夏布匹,前往杭州北新关报税入城,报牙发卖,北新关给发小票,明确税率,商人称便。直到道光之季,嘉定黄渡镇,“里中所产土布,衣被七闽者,皆由闽商在上海收买”,当地布商为打破闽商垄断,自收自运由海道销布福建。光绪后期,常熟梅李镇所出小布,厚重耐久,“消路闽、浙最广”。道光《乍浦备志》卷六《关梁》专门提到“置办出口之装载布匹者闽广船”,说明广东、福建一直依赖江南输入棉布,并且几乎全是由闽商、粤商经营的。

(二)米粮

清代福建缺米,又不时偷运出洋,故福建米商杂沓于苏州。康熙时,江苏巡抚张伯行常遣闽商赴苏买米。康熙四十五年(1706),苏州因闽商高价籴米,导致米价暴涨。雍正五年(1727),福建官员令商人贩买米粮6次计2万余石,引起苏州米价上扬,苏州巡抚陈时夏深表不满,但其后“闽商仍复接踵来苏,赍领督抚咨文,接买江广之米”。如此穿梭往来,福建米商活跃程度可见一斑。

(三)生丝丝绸

福建的漳州等地所产漳纱、漳缎可与苏杭绸缎嫂美,但必用湖丝方光洁鲜艳,江南绸缎又多赖闽粤商人远销外洋,故贩运江南丝及丝织品是其重要活动内容。道光十年(1830),光福州一府在苏州经营丝业的就有29号。在盛泽镇上,闽粤丝绸商同徽商、山陕商、宁绍商、山东商相互竞争。

明清两代,将江南生丝和丝绸输向华南以至出口的,福建商人一直是主力。明末人周玄暐称:“闽广奸商,惯习通番,每一舶推豪富者为主,中载重货,余各以己资市物往,牟利恒百余倍。”所谓重货,大多是江浙丝绸。明中后期从事日本通番贸易的,最初主要福建商人,后来与徽商、江浙商人一起,构成民间走私商的主体。嘉靖后期人郑若曾认为,日本自有丝绸花样,但依赖中国生丝为原料“若番舶不通,则无丝可织”。万历时姚士麟曾援引嘉靖时中国商人童华的话说:“大抵日本所须,皆产自中国。……他如饶之磁器,湖之丝绵,漳之纱绢,松之绵布,尤为彼国所重。”崇祯时大学士徐光启总结道:“彼中百货取资于我,最多者无若丝,次则磁;最急者无如药,通国所用,展转灌输,即南北并通,不厌多也。”时人一致认为,中国输向日本数量最多的是生丝和丝绸,因此对日走私贸易基本就是生丝丝绸贸易。嘉靖中期,提督军务王忬奏称:“漳、泉各澳之民,僻处海隅,俗如化外,而势豪数姓人家又从而把持之,以故羽翼众多,番船连络。”隆庆年间开海禁前,对日走私只能直接偷渡,开禁后,至日本仍属非法,但可以堂而皇之地到“西洋”贸易,于是商人出航时,先向西洋南行,到远离官府巡缉范围,就折而向东行驶,对日贸易较前事实上便利得多。这也就是隆庆以后中国对日丝绸贸易甚于往日的一个重要原因。万历十七年(1589),福建巡抚周寀就曾称:“漳州沿海居民往贩各番,大者勾引倭夷,窥伺沿海,小者导引各番,劫掠商船。 ”同时人称:“福建漳、泉滨海,人藉贩洋为生。 ”万历三十八年至四十二年(1610~1614),被官府缉获的通番案件有七起,涉案人所需商品绝大多数是在杭州等地采购的,或者主要是由江南生产的大宗商品,其中很大部分是生丝丝绸。

对于明清之际中国输日的生丝数,日本学者岩生成一曾作过统计:自崇祯十三年(1640)至康熙四年(1665)间,19年有记录,共输入生丝3778164斤,最多的崇祯十三年,为364428斤,最少的顺治五年(1648),为65835斤,其余均在10万余斤,平均每年198851斤,其中由唐船输入者,自崇祯十三年(1674)至康熙二十二年(1683)31年每年有记录,其中顺治十六年(1659)最多,为229891斤,康熙十三年次多,为220000斤,平均每年133610斤,两者相除,唐船输入者占总数的67%。在将每年20万斤左右生丝和大量丝绸输向日本的运营中,福建商人发挥着重要的作用。顺治十八年,浙江缉获走私船1艘,船上商人30余人于前一年置备货物到福建海澄下海赴日贸易。其中漳州人张瑞在杭州购买丝260斤、白绫33匹、红绉纱4匹,福州人王一在杭州买丝40斤。乾隆时,“闽省客商赴浙江湖州一带买丝,用银三四十万至四五十万两不等”。可见至清前期,福建商帮仍是将江南丝绸销向西方各国的重要地域商帮,从事海外丝绸贸易的福建商人,主要是漳、泉两府商人。

(四)蔗糖

福建盛产蔗糖,江南人习尚食甜,以糖为佐料,又制作各种甜食、果饯等,甚至染丝上色也需糖,用糖量巨大,糖由榨取甘蔗汁而成,但江南基本不产蔗,糖就需要从产糖之地福建等地输入。福建所产糖有乌糖、砂(又作沙)糖和白糖三种,白糖又称糖霜,主要产自泉州、漳州、台湾、福州等府。明后期,福建糖贩卖四方,与其它商品一起,“下吴越如流水”。乾隆《福州府志·物产志》载:糖有黑白两种,当地商人“泛海鬻吴越间”。按照乾隆《台湾府志》所载统计,仅台湾一地即年产蔗糖上亿斤。康熙五十八年(1719),清廷特别规定,福建糖船往浙江、江南各省贸易,在厦门停泊者免输其税。在嘉兴乍浦口,福建糖商“多系水客,陆续贩来,投过糖行家发卖”。乾隆朝广东糖约占三分之二,后来广糖多至上海入口,其收口乍浦者,反比闽糖为少。闽广糖仅在江南的销路,清中期就每年多达上亿斤。前述清代前期福建船只源源开往天津,装载的主要是蔗糖。因此,明后期至清前期,福建商人一直以上海为据点,将福建所出蔗糖输往江南,而从江南贩运回棉花布匹。乾隆十八年(1753),江南官员奏报,“惟查刘河、川沙、吴淞、上海各口,有闽粤糖船,肆伍月南风时候,来江贸易,玖拾月间,置买棉花回棹。”李行南诗谓:“闽商粤贾税江关,海物盈盈积似山。上得糖霜评价买,邑人也学鸟语蛮。”并出注“小东门贸易人,亦能鸟语”。形容当时闽粤商人蔗糖、棉花贸易的盛况,连当地人都会一二句闽粤语言。同治时,王韬则说:“闽粤大贾多在东关外,粤则从汕头,闽则从台湾运糖至沪,所售动以数百万金。于沪则收买木棉,载回其地。闽粤会馆六七所,类多宏敞壮丽,最盛者闽为泉漳,粤为惠潮。近年来闽人生意大衰,久于沪者且隶沪籍为土著矣。粤人则多在北关外,较昔更盛,大半在西人处经纪通商事务”。又说:“黄浦之利,商贾主之。每岁番舶云集,闽、粤之人居多。土著之远涉重洋者,不过十之一二,皆于东城外列肆贮货。利最溥者为花糖行,当深秋时,木棉空野,碾去花核者曰花衣,行中代闽、粤诸商贱值售之,而运往外地。”说明直到晚清,闽粤商人从事的蔗糖和棉花贸易仍是上海极为突出的商务大宗。

(五)木材

江南有着发达的造船业,闻名天下的木器制造业,十分考究的建筑业,以及工程浩大的海塘等水利设施,木材需要量极为庞大,但当地基本不产材木,需要从福建等地输入大量的木材。福建商人每年从福州装运木材,前往浙海关的分关嘉兴乍浦镇,“至江浙两省发卖”。朱彝尊有诗题其盛况,谓“迩来弛海禁,伐木运堂栋。排空驾橧巢,近水压茭葑……因而估舶多,僻地乃喧哄。”在乍浦的进出口商品中,以木、糖、杂货为主,“大约逐年进口税数,木当其五之二,糖及局商所带洋货当其五之一,其余南来无数杂货当五之二”。乍浦自海盐弄向西直抵关口,有木班厂十余所,木商字号各占厂屋,其大者一号一厂,其小者两三号同一厂,周围二三里都是木场。木货来自福建者十分之九,来自浙江温州者十分之一。来自福建者材质较优,大多系杉木,大料间有松木,有长至八九丈者,都来自建宁;来自温州者为松板。福建南台镇为木植总所,乍浦木商逐号请人坐庄,在那里置货。木号有专门置办宁德、福安货者,宁德、福安两帮商人将木材运输到南台,纳税出口运抵乍浦。所谓“闽省之贸迁于乍城者不一事,而业杉者十居二三”,福建木商成为乍浦最有实力的商人。福建木商为了“会议公事率有公所”,还曾联合各地木商于雍正十三年在长木桥西始建神圣宫,乾隆四十年建成,为木商公所。可见清代前期起,福建、浙东木材也通过海道,大量输向江南,浙海关的分关乍浦,木税占了全部税收的五分之二,道光中期,每年由福州一地输出的木材就高达1200万根圆木,8万捆木棍和40万匹木板,木值估计达 900 多万元。

(六)纸张

福建盛产纸张,而江南有着独步海内的刻书印书业、笺纸加工业,却纸张匮乏,福建于是向江南各地源源输入各色纸张。三藩之一耿藩作乱时,江南纸价骤长,平定后纸价渐平,说明明清之际福建纸一直供应江南。建阳纸,数量为全国之冠,经营该业的多系汀州和建宁两府商人。康熙五十七年(1718),在苏州的上杭六串纸帮商人建立了汀州会馆,“其实为上杭纸业之一部分也”。区区一县纸商就独力建立了会馆,这在会馆林立的江南也是不多见的,而且仅为该县“纸业之一部分”,可见福建纸商在江南的实力。汀州会馆毁于太平天国战火,一度福建纸商罕至,光绪十三年上杭纸商联合同府永定县(永定原为上杭一部分)的皮丝烟帮,耗银3000余两重建了会馆。光绪三十年(1887),会馆大修,经费先从皮丝烟捐抽拨2200元,永定纸、烟帮各抽1300元,再到杭州、南京、镇江、扬州、上海等处募捐,共得捐款银10246元。其中苏州一地除了皮丝烟帮、上杭纸帮、永定烟帮外,另有48号、人捐款,外地则永定、杭州、南京、镇江、扬州、上海捐款较多,苏州附近江阴、常熟、平湖、嘉兴、奔牛以及九江也有零星捐款。可见直到清末,在以苏州为中心的江南,汀州商帮仍然相当活跃。由上述会馆管理以及捐款比例,可以推定,汀州商帮在苏州乃至江南主要是上杭帮和永定帮,主要经营纸张、书籍、烟业等。

在上海,建宁、汀州二府商人于嘉庆年间建有建汀会馆。由建宁府纸、棕业一直要交货捐来看,建汀商帮特别是建宁商人以纸、棕二业为最大宗行业。在整个江南,福建纸商也很有名。张应俞《杜骗新书》第六类《牙行骗》就描写,福建纸商施守训,“家资殷富,常造纸卖客。一日,自装千余篓,价值八百余两,往苏州卖……家中又发纸五百余篓到苏州……次年,复载纸到苏州”。看来这是个专门以苏州为市场的福建纸商。据今人调查,地跨长汀、连城、清流和宁化四县的闽西四堡,从明中叶起便以造纸刻书并负贩于天下而闻名于长江以南各地。这些书商到江南大致往北下闽江,入江西,到九江,沿江而下抵南京、无锡、湖州、苏州和杭州等场,如邹氏和马氏宗族的不少人曾将家乡的书籍纸张贩运到江南。在福建各支地域商帮中,龙岩商人自有特色。依据陈支平和陈滨的研究,在清代中期形成的龙岩商帮,就是以经营闽西山区土特产与百货业为核心,而以纸、烟为最大的经营商品的商帮。

(七)蓝靛

江南丝绸棉布生产发达,需用大量蓝靛、苏木等作染料,所需之靛,主要从外地输入,福靛是重要来源,建汀帮中之汀州府长汀县、上杭县商人,在江南和江西等地,均以经营靛青为主。在嘉兴乍浦,汀州商人于雍正四年(1726)在南门外总管弄始建立鄞江会馆,乾隆十四年(1749)建成,俗名靛青会馆,靛商皆集于此。乾隆四十年(1775),又重建宫宇,费银万两,数年告竣。上海在同治以后,靛市十倍于昔,汀州商人联合各地同业建立靛业公所。民国《上杭县志》卷十《实业志》称,前清嘉、道以前,县人“出外经商,以靛青业为最著”。据前志所载,乾隆初年,“本邑之种蓝者其利犹少,杭人往南浙作靛,获利难以枚数”,后来江西、浙江、广东及上海、佛山、汉口等处,于总会馆外皆有上杭会馆,“当时商业发达可知”。是说清前期上杭商人主要利用邻近的浙南地区出产靛青的有利条件,大力经营靛青业,活跃于全国重要都会之地,并在福建商帮中相对独立,建有县级会馆。建汀帮中之汀州府长汀县、上杭县商人在江南就以经营靛青为主。

(八)烟叶

福建建宁府浦城县,盛产烟叶,浦城烟在江南颇负盛名,江南人口庞大,烟叶烟丝耗费可观,主要靠福建输入。福建建宁府浦城县,盛产烟叶,浦城烟在江南颇负盛名。乾隆中期徐扬绘录的《盛世滋生图》中,烟草业市招有7家,有3家标为“浦城”字样。记录乾隆二十二年(1757)第二次南巡时苏州店铺的《江南省苏州府街道开店总目》,共有25家店铺,其中第14店为“自制浙闽名烟”的启泰号。直到民国初年,苏州有11家建烟铺号,其中10家由福建商人经营。前述光绪年间苏州重建的汀州会馆,就是由永定烟帮和上杭纸帮共建的。馆中维持开销,也由两帮分任。后来会馆大修,烟帮出资甚至多于纸商。

(九)南货、花木

闽粤多珠玑、犀象、苏木、香料、各色鲜果、糖、铁器等,闽粤商人在苏州经营这些土特产品者在在皆是。万历四十一年(1613),以福州商人为主体的闽商就在苏州胥江西岸夏驾桥南兴建了三山会馆。会馆经康熙间重修,“中有陂池亭馆之美,岩洞花木之奇,为吴中名胜”。后经道光时再修,规模不断扩充。道光十年(1830),捐款者多达110余号、人,其中洋帮32号,干果帮14号,青果帮16号,丝帮29号,花帮20号,紫竹帮3号。区区一府,就有这么多人经营闽省特产,说明福州商帮是以经营洋货南货、花木业为主的商帮。乾隆年间,花商就在山塘街下塘建有花商公所,道光十二年(1832)捐款者为首的即是三山花帮,助洋50元,第三位是长乐花帮,助洋22元。直到光绪时重修公所捐款,仍有闽省福新兴号。凡此皆说明,花木是福州商帮的经营重点。道光十三年(1833),在苏州的福建商人李开广,办货不出本钱,向船户王朝宗借银洋92元,却诬控王朝宗盗卖花木,官府审出实情,被责处押追。据道光十年的碑记,当时光福州商人就有洋帮32号,干果帮14号,青果帮16号,紫竹帮3号。区区一府就有这么多人经营闽省的土特产,说明福州商人主要经营南货业。

(十)典当业

明代南京当铺之多实在惊人,据说“不下数千百家”,或“五百家”,最主要的为徽州和福建二地商人所开。福建铺本小,取利百分之三四十;徽州铺本大,取息在百分之二三十。莆田商人陈姓,就在南京从事典当业二十年。明末南京人周晖,就记有福建人姚某,在南京开典当铺。可见,明代福建人在南京开典铺较为出名。

综上所述,在江南,福建商帮主要从事食糖、木材、烟草、纸张、靛青、花木、洋货南货等商品的经营,其中福州商人主要从事木材、花木、洋货南货、果桔等,是清代向江南输入木材特别是福建木材的主力;泉漳商帮在上海与家乡之间主要从事生丝丝绸、棉花棉布、蔗糖等船运贸易,是向家乡输入棉花、绸布而向江南输出蔗糖的主力;建汀商帮特别是建宁商人以纸、棕二业为最大宗行业,建汀帮中之汀州府长汀商人,在苏州乃至江南主要是上杭帮和永定帮,主要经营纸张书籍、烟业等,是向江南输入纸张特别是闽纸的主力,该帮商人在上海和乍浦海口以经营靛青为主,是向江南输入“福靛”的主力;兴化商人主要经营烟草、烟丝等业。福建广东商人在沟通江南与华南的经济联系,导致上海商市的日益兴盛,乃至促使近代江南社会的转型中,均发挥了不可或缺的作用。

上述江南与福建之间的商品流通,充分体现出互补性和双向交流的特点。福建需要江南的生产原料如生丝、棉花,同时需要江南的制造品如丝绸、棉布等,而江南不但需要福建的纸张、木材、蓝靛等作为生产原料,还需要福建的蔗糖、烟叶、花木、海货等生活必需品(糖也是工业品)。较之江南与其它经济区的商品流通,江南对福建的商品流通量,其优势不甚明显,且从事江南与福建之间经济联系活动的基本上是福建商人。

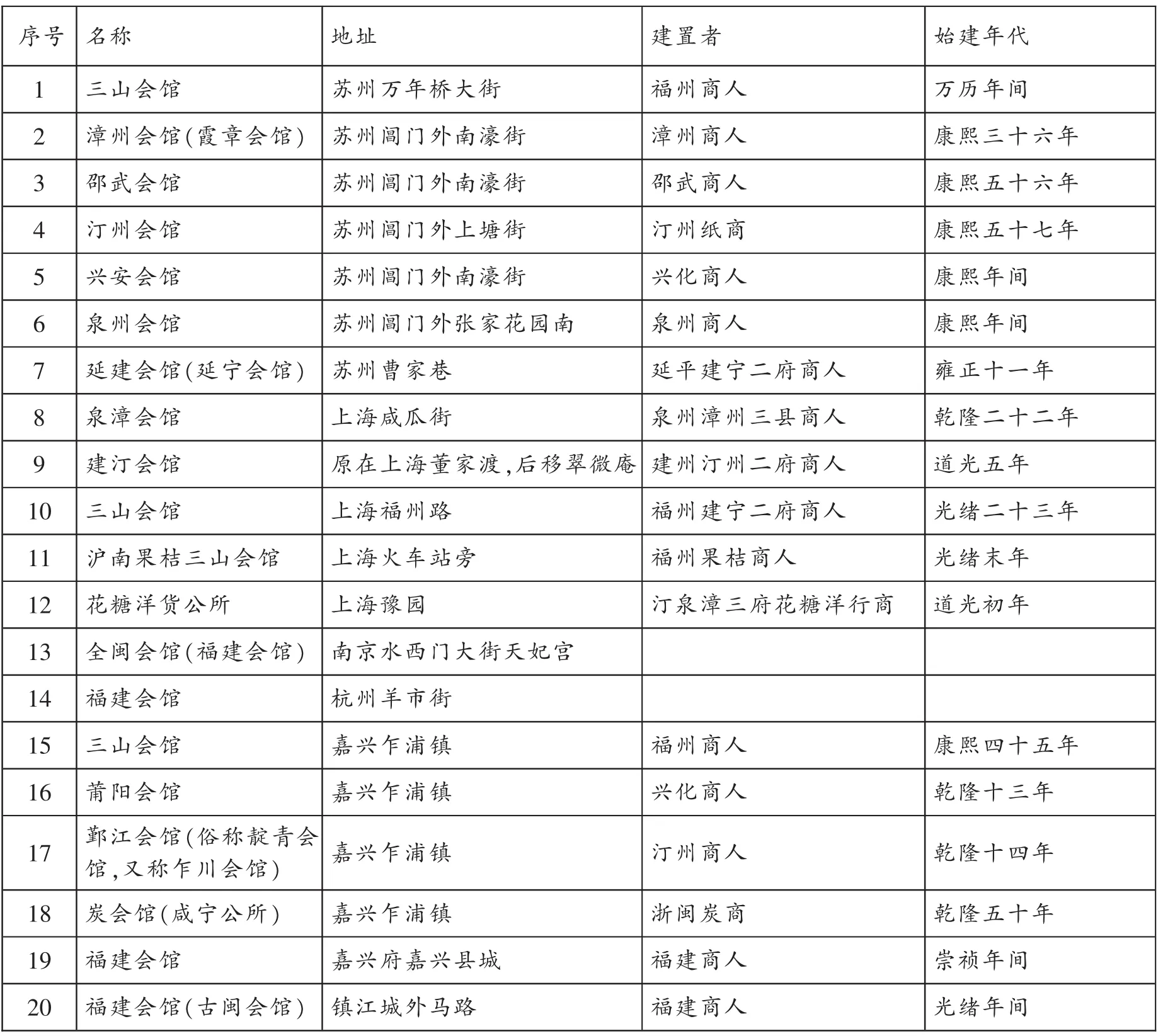

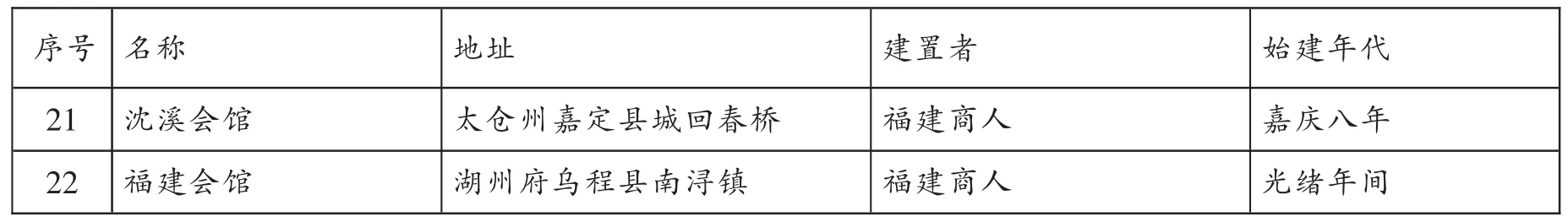

三、福建商帮建立的地域组织——会馆

会馆是地域商人崇拜神祇的公共建筑,联络乡谊的聚会场所,举办善举的社会组织,谋划商务的地域团体,甚至还是地方政府加强治安的辅助力量。福建商人在江南建立会馆,可能是各地域商帮中最早的,也是数量较多的,为清晰起见,列成下表1:

表1:江南各地福建商帮会馆表

资料来源:乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》;乾隆《乍浦志》卷一《城市》;道光《乍浦备志》卷二○《祠祀》;同治《上江两县志》卷五《城厢》;光绪《嘉定县志》卷二《营建志》;光绪《嘉兴县志》卷一○《坛庙》;光绪《续纂江宁府志》卷七《建置》;民国《南浔镇志》卷二《公署》;江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》北京:生活·读书·新知三联书店,1959年,第 341、351页;上海博物馆编:《上海碑刻资料选编》,上海:上海人民出版社,1980年,第 233~249页;南京:苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》,南京:江苏人民出版社,1981年,第327、340、350、352页;甘熙《白下琐言》卷二,南京出版社,2007年,第24页;陶澍:《陶文毅公全集》卷一八《查核上海会馆并无囤贮私盐暨舟山地方产盐应归浙江经理折子》。

上表表明,自明至清福建商人在江南至少建立了22所会馆。这些会馆具有如下特点。

一是建立年代早。凡已知具体建立年代的会馆,清前期大多已经存在。值得注意的是,早在明代万历时,福州商人已在苏州建立了三山会馆;另有崇祯年间福建商人在嘉兴县城建立的会馆。明代地域商人在江南建立的会馆只有福建商人所建的这2所和广东商人建立的3所会馆。这说明福建商人是较早在江南活动的外籍地域商人,而且在明代江南有着十分突出的地位。学界探讨商帮成立的时代和标志,还殊少说明,实际上这些会馆正是重要的例证。

二是会馆建立普遍化。仅在苏州一地,到清代雍正年间,福建八府商帮基本上以府为地域范围,先后建立了7所会馆。全省商人以府为范围在一个城市均建有会馆,这在江南乃至全国都是惟一的。

三是单个会馆的实力相当雄厚。如苏州的三山会馆。三山会馆于万历四十一年(1613)建立后,经康熙和乾隆时重修,“中有陂池亭馆之美,岩洞花木之奇,为吴中名胜”。后经道光时再修,规模不断扩充。又如上海的泉漳会馆。乾隆年间,泉州、漳州两府的龙溪、同安、海澄三县客帮公议,捐资置买大东门外滨浦房屋土地,建造泉漳会馆,同时置买北门外圩地,建造泉漳北馆,不久又置买会馆临近房屋田地,收取租息,作为会馆维持经费。据说该会馆,“其规模之宏远,气象之堂皇,横览各帮,洵无多让”。会馆周围,上下通衢多是该帮商人。以后随着到上海贸易人数众多,陆续添置公产。到道光十一年(1831),该帮在官府登记的房产多达226间,田地26亩,仅司月就有金协盛等51家商号。次年会馆重修,捐款者除了司月和公估产局,还有商号4家,船号41艘,洋船7艘,共捐银元1633元。咸丰七年(1857)捐款者更多达商号或个人32,号船及租船68艘,共捐银7110两,银元204元。光绪二十六年(1900)登记在册的房产有50余号,房屋650余间。这在上海各帮中也较为少见。房产如此之多,可以想见该帮实力。

四、福建商帮经营活动的作用与影响

福建商人在商品生产最为发达的江南地区的经营活动,对江南和福建的经济发展和社会生活都产生了深远影响。举其荦荦大者,约有数端。

一是对福建百姓的生计产生了直接推动作用。万历时梁梦龙说:“查得海禁久弛,私泛极多,辽东、山东、淮扬、徽、苏、浙、闽之人做卖鱼虾腌猪及米豆果品、瓷器、竹木、纸张、布匹等项往来不绝。”万历时曾有官僚指出:“闽省土窄人稠,五谷稀少,边海人民皆以船为家,以海为田,以贩番为命。 ”崇祯三年(1630),兵部尚书梁廷栋等称:“闽地瘠民贫,生计半资于海,漳、泉尤甚,故扬航蔽海,上及浙直,下及两粤,贸迁化居,惟海是藉。”康熙进士庄亨阳说:“福建僻在海隅,人满财乏,惟恃贩洋。”福建漳浦人蓝鼎元于雍正初年说:“臣生长海滨,习见海船之便利,商贾造舟置货,由福建厦门开驾,顺风十余日,即至天津。上而关东,下而胶州、上海、乍浦、宁波,皆闽广商船贸易之地,来来往往,习以为常。”福建、泉州、漳州“两府人民,原有三等,上等者以贩洋为事业,下等者以出海采捕、驾船、挑脚为生,计惟中等者力农”。乾隆十六年(1754),福建巡抚潘思榘奏:“漳州郡城,与厦门对峙,该地绅士富户,半系贩洋为生,较之他郡,尤为殷实,而城市之繁华,胜于省会。”乾隆十九年(1754),两广总督杨应琚等奏称:“出洋贸易者,惟闽、广、江、浙、山东等五省之人,而其中闽省最多,广省次之。此等人类,皆挟赀求利。”同年,福建巡抚陈弘谋奏:“闽省地处海滨,南洋诸番,在在可通,福、兴、漳、泉等府,地狭民稠,田土所产,不敷食用,半藉海船贸易,为资生之计。”海洋贸易在福建尤其泉、漳、福、兴四府占有极为突出的地位。雍正年间,光福建商人前往菲律宾马尼拉贸易,“一年出洋商船,约有三十只,或二十八九只,每船货物价值或十余万、六七万不等。每年闽省洋船,约得番银二三百万,载回内地,以利息之赢余,佐耕耘之不足,于国计民生均有裨益”。

二是对江南的商品生产起了直接推动作用,影响着江南商品生产的兴衰。明后期人徐献忠曾以棉布生产者的口气,说道:“织妇抱冻,龟手不顾,匹夫怀饥,奔走长路,持莽莽者以入市,恐精粗之不中数,饰粉傅脂,护持风露,摩肩擘以授人,腾口说而售我,思得金之如攫,媚贾师以如父,幸而入选,如脱重负。”描写生产者急于出售产品的心态、行为,十分形象逼真。

福建商帮同徽州商帮、山陕商帮以及江浙的洞庭商帮和杭州商帮等一起,持续地将江南大宗商品棉布、丝绸和书籍等输向全国乃至源源出口,极大地推动着江南的商品生产。江南棉布原先由“各省布商多先发银于各店,而徐收其布,故布价贵,贫民竭一日之力赡八口而有余”,清初一度“布有余积,而商无现银,价遂从此日落,民之生计盖蹙矣”。嘉定人也记载:“吾乡土产,惟细白扣布,坚致耐久,为中人所宜。向年各省大商辈重赀来购,一时不能齐集,有发现镪于各户以徐收其货者,故布价不贱,而贫民业在纺织,竭一日之力,赡八口而无虞。今商人需布,有现货而无现银,价遂从此日落。更数十年,吾郡之生计尤不知若何矣。”但自清中期起,江南棉布市场收缩,销路阻滞,江南农户生计逐渐陷入窘境。可见,江南商品生产的持续发达,有赖各地商人,特别是福建等地商帮的活动。

三是福建商帮的活动,对福建大众生活习尚也产生了间接影响。在福建福州,乾隆时安徽怀远人许所望有诗描写谓:“金貂素足本风流,家住南台十锦楼。却笑城中诸女伴,弓鞵月影画苏州。”并出注:“福州城外皆素足女,城中缠足学苏妆。”在延平府永安县,雍正年间,即“间有挟策出游吴越者,即炫其侈丽,不过衣服器用偶传新派,酒食宴饮颇示珍奇”。乾隆年间,郭起元说,福、兴、泉、漳四府,“用物侈靡,无论其他,即冠带衣履间,动与吴阊杭越竞胜”。远在福建建宁府的浦城县,号称“小苏州”或“赛苏州”。经济繁荣文化昌盛的江南,在文化观念和社会意识上也对福建产生了相当深刻的影响。这些影响,直接间接是通过福建商帮在江南的活动体现出来的。

注释:

[1]本文所指江南,涵括明代南直隶的应天、镇江、常州、苏州、松江和浙江布政司的杭州、嘉兴、湖州八府,清代雍正三年起,苏州府太仓州升为直隶州,是以为八府一州。

[2]王世懋:《闽部疏》,《丛书集成初编》第3161册,第12页。

[3]李鼎:《李长卿集》卷一九《借箸编·永利第六》,万历四十年豫章李氏家刻本。

[4]乾隆《镇海县志》卷二《关税》。

[5]三宝折,《宫中档乾隆朝奏折》第39辑,第109页,台北故宫博物院印行。

[6]张瀚:《松窗梦语》卷四《商贾纪》,上海:上海古籍出版社,1986年,第75页。

[7]何乔远:《镜山全集》卷五二《杨郡丞安平镇海汛碑》,景照明刻本。

[8]何乔远:《镜山全集》卷四《入寿颜母序》。

[9]何乔远:《闽书》卷三八《风俗志》,《四库全书存目丛书》史部第204册,第720页。

[10]《镇海将军署理江苏巡抚何天培奏》(雍正元年五月二十四日),《雍正朝汉文硃批奏摺汇编》第1册,南京:江苏古籍出版社,1991年,第448页。

[11]《苏州织造胡凤翬奏》(雍正元年四月初五日奏),《雍正朝汉文硃批奏摺汇编》第1册,第216页。

[12]蓝鼎元:《鹿洲公集》卷三《论南洋事宜书》,《景印文渊阁四库全书》第1327册,第599页。

[13]李果:《让道记》,道光《苏州府志》卷一三九《诗集一》。

[14]蔡新:《闽省重建会馆碑记》,《为争回宁波福建会馆敬告同乡书》,1928年。厦门大学图书馆藏。

[15]关于苏州三山会馆的建立时间,一般仅谓万历时,民国《吴县志》卷三三《坛庙》载万历四十一年,今从其说。

[16]余正健:《三山会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[17]蔡世远:《漳州天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[18]黄可润:《壶溪文集》卷一《苏州藕花庵增置义冢记》,转引自王日根、苏惠平:《清代闽南海洋环境与家族发展》,《安徽史学》2011年第1期,第103页。

[19][21]谢锺龄:《邵武会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[20]廖必琦:《兴安会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[22]林鸿:《延建会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[23]黎致远:《汀州会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[24]道光十八年,两江总督陶澍奏报(《陶文毅公全集》卷一八《查核上海会馆并无囤贮私盐暨舟山地方产盐应归浙江经理折子》,道光二十年刻本),据地方官查明,“城内城外有江苏、浙江、福建、广东、山东、安徽、太湖各处商商民共建会馆一十三处”。

[25]Charles Gutzlaff,Journal of Siam,and of a voyage along the coast of China to Mantchou Tartary,Chinese Reposition,Vol.1.No.4,pp.124-125。

[26]夏颖整理:《吴煦致应宝时手札》第十三,《历史文献》第16辑,上海:上海古籍出版社,2012年4月,第37页。

[27]参见拙文《清代前期福建商人的沿海北艚贸易》,《闽台文化研究》2013年第2期。

[28]《重修泉漳会馆碑》,光绪十九年,上海博物馆编:《上海碑刻资料选辑》,上海:上海人民出版社,1980年,第244页。

[29]《上海县为泉漳会馆地产不准盗卖告示碑》,道光十一年,《上海碑刻资料选辑》,第233~235页。

[30]《兴修泉漳会馆碑》,道光十二年,《上海碑刻资料选辑》,第235~238页。

[31]《重建泉漳会馆捐款碑》,咸丰七年,《上海碑刻资料选辑》,第239~244页。

[32]《泉漳会馆房产四址碑》,光绪二十六年,《上海碑刻资料选辑》,第245~249页。

[33][34]民国《泉漳特刊·上海泉漳会馆会务报告书》,彭泽益主编:《中国工商行会史料集》,北京:中华书局,1995年,第861页。

[35]《建创沪南果桔三山会馆碑》,1916年,《上海碑刻资料选辑》,第359页。

[36][37]《建汀会馆肇立龙冈会碑》,光绪九年,《上海碑刻资料选辑》,第277页。

[38]杨荫杭:《上海商帮贸易之大势》,《商务官报》(1906年)第12册。

[39]袁祖志:《海上竹枝词·续沪南竹枝词》,顾炳权编著《上海洋场竹枝词》,上海:上海书店出版社,1996年,第8页。

[40]《建汀会馆肇立龙冈会碑》、《重修建汀会馆碑》、《重订建汀会馆章程碑》,光绪九年,《上海碑刻资料选辑》,第277~281页。

[41]参见拙文《贩番贩到死方休——明代后期的通番案》,台湾东吴大学《东吴历史学报》第18期,2007年12月。

[42]何良俊:《何翰林集》卷二三《李松村生圹志铭》,《四库全书存目丛书》集部第142册,第185页。

[43]唐甄:《潜书》下篇下《教蚕》,北京:中华书局,1984年第4次印刷本,第157页。

[44]乾隆《东西林汇考》卷四《土产》。

[45]同治《双林记增纂》卷九《物产》。

[46]吴伟业:《梅村家藏稿》卷十《木棉吟并序》,《四部丛刊》本,第15页。

[47]王时敏:《西庐家书》丙午七,丙子丛编本。

[48]乾隆《镇洋县志》卷一《风俗》。

[49]《提督江南总兵官左都督林君升奏》(乾隆十八年七月初四日),《宫中档乾隆朝奏折》第5辑,台北故宫博物院印行,1982年,第689页。

[50]褚华:《木棉谱》,《丛书集成初编》第1469册,上海:商务印书馆,1936年,第11页。

[51]李拔:《种棉说》,《清经世文编》卷三七《户政十二》,第 917 页。

[52]乾隆《支溪小志》卷一《地理志》。

[53]乾隆《沙头里志》卷二《物产》。

[54]嘉庆《法华镇志》卷三《土产·布》。

[55]黄与坚:《忍庵集》文稿一《太仓田赋议》,日本内阁文库影印,第31页。

[56]彭泽益选编:《清代工商行业碑文集粹》,郑州:中州古籍出版社,1997年,第196~197页。此碑文,由选编者所作《序言》,知原由陈学文搜集。

[57]宣统《黄渡续志》卷五《人物》。

[58]黄鉴人:《新续梅李小志》,光绪二十七年抄本。

[59]《苏州巡抚陈时夏奏》(雍正五年四月十一日),《雍正朝汉文硃批奏摺汇编》第9册,第621页。

[60]《重修三山会馆捐款人姓名碑》,道光十年十月,江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,北京:生活·读书·新知三联书店,1959年,第357页。

[61]周玄暐:《泾林续记》,《丛书集成初编》,第2954册,第27页。

[62]郑若曾:《郑开阳杂著》卷四《倭好》,《景印文渊阁四库全书》第584册,第542页。

[63]姚士麟:《见只编》卷上,《丛书集成初编》第3964册,第50-51页。

[64]徐光启:《海防迂说》,《明经世文编》卷四九一,北京:中华书局影印本,1962年,第5442~5443页。

[65]王忬:《条处海防事宜仰祈速赐施行疏》,《明经世文编》卷二八三,第2994页。

[66]《明神宗实录》卷二一○,万历十七年四月乙未,第6页,台湾中研院历史语言研究所校印本,1962年。

[67]《刑部等衙门尚书觉罗雅布兰等残题本》,"中央研究院"编:《明清史料》丁编第三本,第258~259页,1951年。

[68]秦世祯:《抚浙檄草·申严通海》,《清史资料》第2辑,北京:中华书局,1981年,第172页。

[69]《乾隆上谕条例》,第 108册。

[70]岩生成一:《近世日支贸易に关する数量的考察》,《史学杂志》第62编等11号,1953年11月。

[71]道光《乍浦备志》卷六《关梁》,第6页。

[72]《提督江南总兵官左都督林君陞奏》(乾隆十八年七月初四日),《宫中档乾隆朝奏折》第5辑,台北故宫博物院印行,1982年,第689页。

[73]李行南:《修竹庐诗稿·申江竹枝词》,顾炳权编著《上海历代竹枝词》,上海:上海书店出版社,2001年,第32页。

[74]王韬:《瀛壖杂志》卷一“闽粤大商”、“黄浦之利”条,长沙:岳麓书社,1988年,第13页。

[75]《觉罗柏修折》,《宫中档雍正朝奏折》第21辑,台北故宫博物院印行,1979年,第204页。

[76]朱彝尊:《乍浦》,乾隆《乍浦志》卷末《乍川题咏》,第 11 页。

[77]道光《乍浦备志》卷六《关梁》,第5页。

[78]道光《乍浦备志》卷六《关梁》,第 6~7 页。

[79]道光《乍浦备志》卷二○《祀祠》,第10页。

[80]戴一峰:《试论明清时期福建林业经济》,《中国农史》1991年第4期。

[81]叶梦珠:《阅世编》卷七《食货六》,上海:上海古籍出版社,1981年,第160页。

[82]《汀州会馆碑记》,宣统二年,江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,第358页。

[83]《汀州会馆重修捐助与工程征信录碑》(宣统元年十月),王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,苏州:苏州大学出版社,1998年,第382~386页。

[84]《再订汀州会馆章程碑》,《上海碑刻资料选辑》,第280页。

[85]陈支平、郑振满:《清代闽西四堡族商研究》,《中国经济史研究》1988年第2期。

[86]陈支平:《福建六大民系》,福州:福建人民出版社,2001年,第251~259页;陈滨:《龙岩商人研究》,《货殖》第3辑,北京:中国财政经济出版社,1999年。

[87]《靛业公所缘起及厘捐收支碑》,光绪三年,《上海碑刻资料选辑》,第371页。

[88]关于苏州三山会馆的建立时间,一般仅谓万历时,民国《吴县志》卷三三《坛庙》载万历四十一年,今从其说。

[89]余正健:《三山会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[90]《重修三山会馆捐款人姓名碑》,《江苏省明清以来碑刻资料选集》,第355~359页。

[91]桂超万:《宦游笔记》卷一,同治三年刻本。

[92]周晖:《金陵琐事》卷三“御史奏查流移”条,南京:南京出版社,2007年,第103页。

[93]汪道昆:《太函集》卷五九《明封徵仕郎莆田陈长君墓志铭》,万历刻本。

[94]周晖:《续金陵琐事》下卷“蟹腹小龟”条,第257页。

[95]余正健:《三山会馆天后宫记》,乾隆《吴县志》卷一○六《艺文》。

[96]《上海县为泉漳会馆地产不准盗卖告示碑》,道光十一年,《上海碑刻资料选辑》,第233~249页。

[97]《建汀会馆肇立龙冈会碑》,光绪九年,《上海碑刻资料选辑》,第277页。

[98]梁梦龙:《海运新考》卷下《经理海防》,《四库全书存目丛书》史部第274册,第379页。

[99]《明神宗实录》卷二六二,“万历二十一年七月乙亥”条。

[100]《崇祯长编》卷四一,“崇祯三年十二月乙巳”条,第2页,总第2449页。

[101]庄亨阳:《禁洋私议》,道光《福建通志》卷八七《海防·海禁》,第17页。

[102]蓝鼎元:《漕粮兼资海运疏》,《清经世文编》卷四八《户政二三》,北京:中华书局影印,1992年,第1153页。

[103]《闽政领要》,同治《福建通志》卷五二《国朝蠲赈·赈恤》,第33页。

[104]《福建巡抚潘思榘奏》(乾隆十六年九月二十一日),《宫中档乾隆朝奏折》第1辑,台北故宫博物院印行,1982年,第743页。

[105]《两广总督杨应琚等奏折》(乾隆十九年七月二十日),《宫中档乾隆朝奏折》第9辑,台北故宫博物院印行,1983年,第210页。

[106]《福建巡抚陈弘谋奏》(乾隆十九年四月二十八日),《宫中档乾隆朝奏折》第8辑,台北故宫博物院印行,1982年,第138页。

[107]《闽浙总督郝玉麟奏》(雍正十一年四月初五日),《宫中档雍正朝奏折》第21辑,台北故宫博物院印行,1979年,第 353~354页。

[108]徐献忠:《布赋》,崇祯《松江府志》卷六《物产》引,第 13 页。

[109]康熙《紫堤小志》卷上《风俗》,《上海乡镇旧志丛书》第13册,第31~32页。

[110]许所望:《福州竹枝词》,王利器等辑《历代竹枝词》丙编,西安:陕西人民出版社,2003年,第1712页。

[111]雍正《永安县志》卷三《风俗》。

[112]郭起元:《论闽省务本节用书》,道光《重纂福建通志》卷五五《风俗》。