三江平原城乡聚落的空间格局特征分析

2014-04-16张平宇刘学伟

李 静,张平宇,刘学伟

(1.中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林长春130102;2.黑龙江省国土资源勘测规划院,黑龙江哈尔滨150090)

聚落,是人类活动的中心,广义上是指人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行劳动生产的场所[1]。景观格局及其变化是自然、社会和生物要素相互作用的结果,其中,人类活动是引起景观结构、功能及其变化的主要因子,尤其是人类对自然景观的干扰成为当前景观生态学研究的热点[2]。城乡聚落作为人类干预自然环境最剧烈的地域,是土地利用的主要形式[3]。因此,聚落作为区域人地关系的核心,在当前我国农业产业化和城镇化不断加速的背景下,研究区域自然环境影响下的城乡聚落分布格局,对区域城镇规划、新农村建设及可持续发展有重要意义,也可揭示人类活动与景观形成和演化的机制,是探讨景观格局与人类生态过程相互关系的重要途径[4-6]。

国外最早论述聚落地理问题的首推德国学者科尔(J.G.Kohl),他在出版的《人类的交通及居住与地形的关系》一书中论述了地球上聚落分布的状况与土地的关系,并着重说明地形的差异对村落区位的意义。1974年,科尔又专门研究了城市的交通位置和职能,论述了城市的区位问题,使得后来研究聚落区位,自然条件对聚落形成发展的影响问题构成了聚落地理研究的中心[7]。国外聚落研究不断成熟,研究视角和研究方法也日益多元化。随着空间分析技术及GIS技术的发展,聚落空间及景观研究越来越受重视。Marjanne Sevenant等应用GIS技术比较分析了两个传统乡村聚落的空间格局、土地利用分区以及景观可视性[8]。JillK.Clark等建立了一种多维空间斑块指数,它可以根据土地景观,斑块的形状,大小以及邻接度等指数获得远郊聚落变化情况[9]。国外关于聚落生态、聚落空间、聚落景观等的研究对中国聚落研究具有一定的借鉴作用,诸多学者主要注重对聚落的空间特征[10,11],聚落空间演变及其影响因子[12,13],聚落景观分析[14,15]。国内聚落空间分布特征研究主要集中在乡村聚落方面,而对区域中居民点(包括城市与农村两类居民点)的分布研究相对较少[16]。实证分析的研究区域主要集中在北京、上海、广州、南京等热点地区[17-20],有些学者对特殊地形(河谷、山区丘陵、盆地等)条件下的聚落格局变化、布局优化及其LUCC响应进行了分析。三江平原是我国低平原沼泽分布区,也是我国耕地规模最大的连片农垦区,我国第三大区际商品粮供应基地,对农垦区聚落系统特性和演变规律还没有系统的研究。为适应黑龙江垦区刚刚兴起的城镇化实践需求,优化垦区城镇化空间结构,本研究综合应用ArcGIS空间分析技术和景观生态学方法,将聚落分布研究方法与景观格局分析相结合,定量分析了三江平原地区聚落系统的空间格局特征,为本地区城镇化发展建设提供科学参考。

1 研究区概况和数据源

1.1 研究区概况

三江平原位于中国的东北隅,黑龙江省东部(129°11′20″~135°05′10″E,43°49′55″~48°27′40″N),由黑龙江、乌苏里江和松花江冲积而成的低平原。该区西南高东北低,地貌特征为广阔的冲积低平原和河流形成的阶地、以及河漫滩上广泛发育着的沼泽和沼泽化草甸,为温带湿润、半湿润大陆性季风气候,1月平均气温低于-18℃,7月平均气温21~22℃,年降水量500~650mm[21]。三江平原行政区域包括佳木斯市、鹤岗市、双鸭山市、七台河市和鸡西市等所属的21个县(市)和哈尔滨市所属的依兰县和牡丹江市所属的穆棱市,总面积约10.89万km2,其中农垦区土地面积3.54万km2,耕地面积2.00万km2,是我国耕地规模最大的连片农垦区,我国第三大区际商品粮供应基地。三江平原素以“北大荒”著称,20世纪50年代大规模开垦以来,先后有14万转业官兵和45万知识青年“屯恳戍边”,建有许多大型国营农场,包括建三江、宝泉岭、红兴隆和牡丹江4个管理局。垦区城镇空间分布受屯垦戍边政策体制、土地资源的开发、国营农场基础和自然条件等因素的影响较大,形成了独特的城镇发展与分布特点。三江平原垦区54个农牧场遍布21个县(市、区)内,形成了与地方在地域上既犬牙交错、又相对独立的格局。

1.2 数据源与技术路线

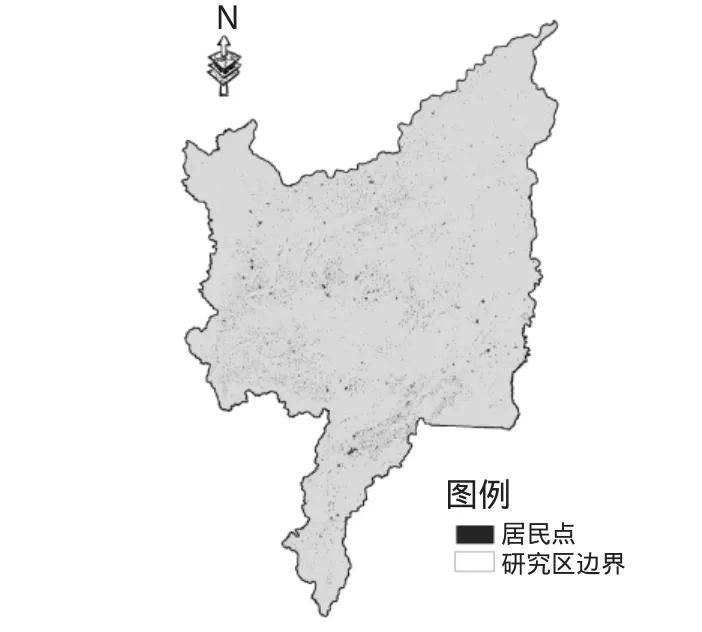

选用2010年Landsat TM影像,应用目视解译法对11景TM数据进行目视解译。数据从美国USGS(http://glovis.usgs.gov/)网站下载,以1∶1万地形图为标准,应用ENVI5.0软件对遥感影像进行校正处理,保证校正精度在一个象元以内,得到北京54坐标系,高斯-克里格投影的校正后影像结果。由于本研究主要采用人工目视解译法解译居民点面积和位置,故未对遥感影像进行大气校正和地形校正。建立解译标志,以人机交互的方式逐幅影像解译土地利用信息,为了减少工作量,只选取城市和农村居民点进行解译。为了增加城乡聚落与植被的区别,选用夏秋季节(6-9月份)遥感影像,采用5,4,3波段RGB假彩色波段合成。参照Google Earth软件对难以辨别的居民点进行解译以提高解译精度。由于Google Earth软件下可以较为清晰的看出居民点的位置和形状,因此居民点的外围界限决定了解译的精度。对于有云层覆盖的区域我们用相邻影像进行替换。居民点解译结果见图1。

图1 三江平原居民点空间分布

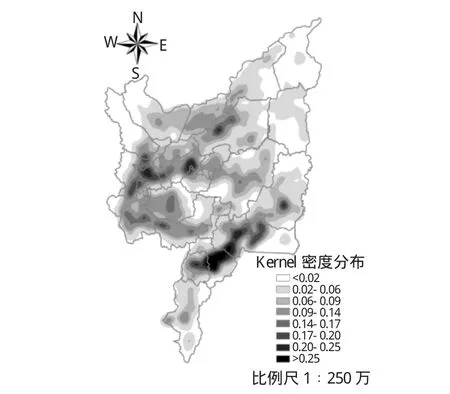

运用ArcGIS空间分析模块(Spatial Analysis)中的Kernel密度工具,按照15 km获取搜索半径得到三江平原城乡聚落的点格局Kernel密度分布情况,采用最邻近距离指数,利用几何点的平面统计方法研究城乡聚落分布规律。通过Global Moran’sⅠ、LocalMoran’s I和 Getis-Ord Gi*指数,以空间关联性测度为核心,揭示城乡聚落规模之间的空间联系及其相互作用机制。由于三江平原城乡聚落规模小、数量多、分布零散、斑块大小各异且复杂,难于用单一指标或方法表示其分布、大小及形状特征,因此运用景观生态学方法和GIS空间分析方法的有效结合,可以较好地描述居民点斑块的用地、规模、形状和分布状况,进而更好地反映城乡聚落的分布格局。

2 研究方法

2.1 Kernel密度分析

Kernel密度分析主要用于计算要素在其周围邻域中的密度,使用核函数根据要素计算每单位面积的量值以将各个要素拟合为光滑锥状表面,可以直观表达城乡聚落分布在空间上的连续变化趋势。Kernel分析方法主要是借助一个移动的单元格(相当于窗口)对点格局的密度进行估计,在Kernel密度估计方法的基础上生成等值线密度图,以此鉴别空间面域上的峰值区。Kernel密度估计是空间分析中运用最广泛的非参估计技术,它具有表达直观、概念简洁和易于计算机实现的优点[22]。

2.2 最近邻距离指数

最近邻距离分析最早由Clark和Evans在1954年提出,其核心思想是将各点之间的最小距离与某种理论模式中的最近邻点之间的距离相比较,进而得出点空间分布的某些特征。R统计量(标准最近邻距离指数)为最常用的指标之一:

式中:ra为各点平均最近邻距离,re为随机分布条件下的平均最近邻距离的期望值,di为第i点与其最近邻点之间的距离,A为区域的面积,n为点的总数。R<1时,表明点趋于聚集分布,其值越小,则聚集程度越大;R=0时,表示空间点全部集中于一个位置;0 依据地理学理论,所有的事物都是相互联系的,但距离越近的事物彼此的联系就越强。空间自相关的根本出发点正是基于这点,指的是对象(或要素)的属性值在空间上相关,或者说属性值的相关性是由对象(或要素)的地理次序或地理位置造成的。空间自相关分为全局与局部,前者描述某种地理现象的整体空间分布状态(聚集、分散或随机),后者则计算每一个空间单元与邻近单元就某一属性的相关程度[25]。 2.3.1全局空间关联 全局空间关联分析(GlobalMoran’sⅠ)反映的是空间邻接或邻近的区域单元属性值的相似程度。计算公式如下[26-27]: 式中:n为研究对象的个数;xi、xj分别为研究区域i和j的属性值;x-为样本中所有属性值的均值;Wij是衡量空间事物之间关系的权重矩阵,常通过空间拓扑和距离方式来确定。Moran’s I指数的值域为[-1,1],趋于1表明总体上空间正相关程度较高,性质相似的单元分布较为集中;趋于-1表明空间负相关程度较高,总体上邻近单元间差异较大,高值与低值单元邻近,性质相似单元趋于离散分布;Moran’s I值接近0则表明总体空间自相关程度较低,空间单元属性值均接近0或平均值,或者总体上趋向于随机分布的格局。I值的统计学意义一般采用显著性检验公式Z-Score来进行检验: 式中:E(I)、var(I)分别为I值的期望和方差,本文基于正态分布检验假设,选取显著性检验水平为5%,即临界值为1.96,如果Z(I)的绝对值大于1.96,则说明变量存在显著的空间自相关性。 2.3.2局部空间关联 虽然全局空间自相关分析可揭示事物整体上的依赖程度,但却忽略了可能存在的局部不平稳,需要引入局部空间自相关(LISA)方法揭示局部区域单元在相邻空间的自相关性。利用LocalMoran’s I可以度量每个区域与周边地区之间的空间差异程度,局部Moran’s Ii定义如下[28]: 式中:zi和zj是对观测值i和邻近地区j分别进行标准化的值,表示各区域考察变量与均值的偏差程度。 2.3.3热点、冷点地区分析 Getis-Ord Gi*指数用于测定地理现象的热点和冷点地区分析,可以进一步测度局部空间自相关的特征,用以识别不同区域的高值簇和低值簇,计算公式为[29,30]: 便于解释和比较,对Gi*(d)进行标准化处理: 根据研究区的特点,选取斑块总面积(CA)、斑块面积百分比(PLAND)、总斑块数(NP)、平均斑块面积(AREA-MN)、面积加权平均斑块分维数(FRAC-AM)和蔓延度(CONTAG)等景观指数进行度量和分析。其中,PLAND是某一斑块类型的总面积占整个景观面积的百分比,用于度量景观的组分,其值趋于0时,说明景观中此斑块类型变得十分稀少。面积加权平均分维数(FRAC_AM)可以理解为不规则几何形状的非整数维数,用来测度斑块形状的复杂程度。取值范围:1≤FRAC_AM≤2,当FRAC_AM为1时,表示景观斑块的形状为欧几里德几何形状;当大于1时表示其形状的复杂度提高。蔓延度(CONTAG)反映了不同斑块类型的团聚程度或延展趋势,取值范围为0≤CONTAG≤100,其值为0时表示景观中各斑块类型最大程度上的分散,为100时表示最大程度上的积聚,值越大,斑块类型的聚集程度越高[31-34]。 三江平原城乡聚落整体分布非常稀疏,平均密度只为0.06个/km2,最高值仅达到0.33个/km2。有研究表明江苏省城乡聚落的平均水平是4.98个/km2,苏北地区的平均密度为3.97个/km2[26]。可见,三江平原城乡聚落的密度水平与东部沿海地区差距悬殊。三江平原东南部的鸡西市辖区,鸡东县,密山市为高密度分布地区,其中在鸡东县中部形成1个密度超过0.25个/km2的密集核心区。西部的佳木斯市市辖区,桦川县和集贤县形成次一级的城乡聚落密集区,密度值均在0.2-0.25个/km2之间,城乡聚落未表现出较明显的带状和点状集群的特征。东北部地区以及农垦区交错分布的区域聚落分布密度较低,密度值多数低于0.06个/km2(图2)。 图2 三江平原城乡聚落Kernel密度分布 采用平均最近邻法计算得出三江平原城乡聚落的最近邻距离指数R值为0.714检验值高度显著,表明三江平原城乡聚落整体趋近于集聚分布。绥滨和友谊县的最近邻距离指数R值分别为1.09和1.11,略大于1,聚落趋近于均匀分布状态。其余市县最近邻距离指数R值均小于1,聚落趋向集聚分布态势,但集聚程度相对较低(图3)。 图3 三江平原城乡聚落最近邻距离指数 应用10×10 km2方格网为基本单元,计算每个方格网内城乡聚落的面积,这样既保持了城乡聚落在空间上的连续性,又可以避免由于输入象元太小所带来的噪声问题。利用该数据,首先计算三江平原城乡聚落规模的全局空间关联指数Moran’s I指数,城乡聚落斑块面积的GlobalMoran’s I指数为正(0.296),且检验结果也较为显著,这表明三江平原地区城乡聚落的规模分布存在空间集聚特征,但是空间自相关程度较低。根据公式(4),利用ArcGIS软件计算三江平原各城乡聚落规模的LISA值,在z检验的基础上(P<0.05),绘制出三江平原城乡聚落规模分布的LISA集聚图(图4)。研究区的空间关联类型以正相关为主,“高-高”类型单元为78个,占89.66%,主要分布在佳木斯市辖区、集贤县、双鸭山市辖区、友谊县一带、桦南县中部、七台河市辖区南部以及鸡西市辖区、鸡东县与密山市一带。这些地区城乡聚落规模集聚性较强,与周边城乡聚落联系较为紧密,辐射带动作用较大。 图4 三江平原城乡聚落规模LISA集聚状况 计算研究区城乡聚落规模局部空间关联指数Getis-Ord,并利用ArcGIS软件将其空间化,根据显著性P值与局部统计量从高到低分成7类,生成三江平原城乡聚落系统规模空间分布热点区域图(图5)。三江平原城乡聚落规模分布存在明显的空间分异,呈现“南高北低”的空间分布格局。从整体上看,研究区城乡聚落规模热点显著区多分布于绥滨县与富锦市交界处、佳木斯市辖区、双鸭山市辖区、集贤县、桦南县中南部、七台河市辖区南部、勃利县南部以及鸡西市辖区、鸡东县和密山市一带。而三江平原东北部的同江市、抚远县和饶河县尤其是垦区交错分布的区域大多处于低值簇区。 图5 三江平原城乡聚落规模热点区 将从ArcGIS10.0软件中导出的栅格数据加载到景观分析软件Fragstats3.4中,逐一计算每个县市的景观格局指标。三江平原地区城乡聚落斑块面积百分比较低,分布在0.27%-6.52%之间,景观要素类型以耕地为主,城乡发展较缓慢。各个区县城乡聚落规模介于1677-17749 hm2之间,其中密山市、宝清县和富锦市城乡聚落斑块总面积最大,抚远县斑块总面积最小,只有1677 hm2。总体看来,三江平原城乡聚落斑块个数呈现出明显的分异特征,其中斑块数量最多的分布在密山市(634个)和富锦市(527个),而依兰县、桦南县、鸡东县和宝清县的城乡聚落数量较多,在290-475个之间变化,其中斑块数量最少的分布在抚远县(58个)。这表明密山市和富锦市的城乡聚落斑块小而密集,抚远县、饶河县等地区的城乡聚落相对而言斑块大而稀疏。平均斑块面积则更明显地表征了聚落的规模,平均斑块面积越大,说明居民点的平均规模越大。平均规模最大的城乡聚落主要集中在鹤岗市辖区、七台河市辖区、佳木斯市辖区和双鸭山市辖区,在41.55-95.52 hm2之间变化,而多数城乡聚落平均规模较小。三江平原城乡聚落面积加权平均斑块分维数变化幅度比较缓和,在1.04-1.16之间变化,略大于1,城乡居民点形状较规则,破碎度较低。地级市七台河市辖区、鹤岗市辖区、佳木斯市辖区和双鸭山市辖区聚落面积加权平均斑块分维数较高,相对于其他县(市),这些地区聚落形状较不规则。CONTAG具有明显的空间特征信息,可以较好地反映三江平原城乡聚落斑块类型的团聚程度和延展趋势。三江平原城乡聚落蔓延度指数较小,分布在0.51-0.66之间,斑块面积小,离散程度较高。 聚落是地理学研究的核心,本文把三江平原作为一个整体的经济地域系统,综合应用ArcGIS空间分析技术和景观生态学方法,定量分析了研究区城乡聚落的空间分布、规模分布和景观格局特征,得出以下结论: (1)三江平原城乡聚落整体分布稀疏,平均密度只为0.06个/km2,最高值仅达到0.33个/km2。东南部和西部地区聚落分布相对较集中,尤其是鸡西市辖区、鸡东县和密山市一带。东北部地区以及垦区交错分布的区域城乡聚落分布密度较低,密度值多数低于0.06个/km2。研究区域最近邻距离指数为0.714,聚落整体趋近于集聚分布,但集聚程度相对较低。 (2)三江平原城乡聚落斑块面积的GlobalMoran’s I指数为正(0.296),聚落的规模分布存在空间集聚特征,但是空间自相关程度较低。研究区的空间关联类型以正相关为主,“高-高”类型单元为78个,占89.66%,聚落规模分布呈现“南高北低”的空间分异格局。 (3)三江平原地区城乡聚落斑块面积百分比较低,景观要素类型以耕地为主,城乡发展较缓慢。聚落斑块个数呈现出明显的分异特征,多数城乡聚落平均规模较小,离散程度较高,斑块形状较规则,破碎度较低。 垦区城镇形成过程有别于地方上的一般城镇,是随着国营农场经济的发展在其场部逐渐形成和发展的一种特殊的聚落形态。垦区小城镇数量多,规模小,布局分散,不利于区域经济的发展和合理城镇体系的形成,规划建设上各自为政。垦区城乡聚落分布稀疏,这种空间布局形式和大分散的分布特征使得垦区无法达到最低的人口规模,难以发挥集聚功能,造成了土地等资源和基础设施建设的浪费。从城镇空间体系结构来看,垦区中心城镇与农场小城镇之间的距离较远,使城镇体系的地域空间分布相对比较零散,因此要实施城镇空间集中化发展战略,调整连队布局和结构,逐步将周围的连队居民点向中心城镇集中,偏远连队向中心连队居民点集中。黑龙江垦区已经实施了“撤并生产队,建设管理区,发展小城镇”工作,近5年累计整体搬迁居民点1905个。整体搬迁居民点的顺利进行,有利于农业的规模经营、集约经营,促进城镇产业要素聚集,有利于城乡一体化统筹发展。十八大报告强调要优化国土空间开发格局,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局和生态安全格局。随着垦区经济社会发展水平的提高,工业化和城镇化成为垦区发展的必然趋势,结合垦区经济和社会发展的特殊性,提出空间优化思路和对策,是当前我国农垦区发展的迫切要求。 [1]曾早早,方修琦,叶瑜.吉林省近300年来聚落格局演变[J].地理科学,2011,31(1):87-94. [2]李红波,张小林,吴江国,等.欠发达地区聚落景观空间分布特征及其影响因子分析——以安徽省宿州地区为例[J].地理科学,2012,32(6):711-716. [3]蒋雪中,杨山,沈婕,等.云南漾弓江流域城乡聚落形态信息提取与分形分析[J].遥感学报,2002,6(4):294-298. [4]张霞,魏朝富,倪九派,等.重庆市低山丘陵区农村居民点分布格局及其影响因素[J].中国农业资源与区划,2012,33(3):45-57. [5]周晓芳,周永章,欧阳军.喀斯特高原盆地聚落空间演变——以贵州省红枫湖水系盆地为例[J].地域研究与开发,2012,31(3):145-150. [6]角媛梅,肖笃宁,马明国.绿洲景观中居民地空间分布特征及其影响因子分析——以安徽省宿州地区为例[J].生态学报,2003,13(10):2093-2100. [7]张文奎.人文地理学概论[M].长春:东北师范大学出版社,1987:208-280. [8]Marjanne S,Marc A.Settlementmodels,land use and visibility in rural landscapes:two casestudies in Greece[J].Landscapeand Urban Planning,2007,80(4):362-374. [9]Clark JK,Ronald M,Darla M K,et al.Spatial characteristics of exurban settlement pattern in the United States[J].Landscape and Urban Planning,2009,90(3-4):178-188. [10]王传胜,孙贵艳,孙威,等.云南昭通市坡地聚落空间特征及其成因机制研究[J].自然资源学报,2011,26(2):237-246. [11]马利邦,郭晓东,张启媛.甘谷县乡村聚落时空布局特征及格局优化[J].农业工程学报,2012,28(13):217-225. [12]韩茂莉,张暐伟.20世纪上半叶西辽河流域巴林左旗聚落空间演变特征分析[J].地理科学,2009,29(1):71-77. [13]张东升,柴宝贵,丁爱芳,等.黄河三角洲城镇空间格局的发展历程及驱动力分析[J].经济地理,2012,32(8):50-56. [14]申秀英,刘沛林,邓运员,等.中国南方传统聚落景观区划及其利用价值[J].地理研究,2006,25(3):485-494. [15]刘沛林,刘春腊,邓运员,等.中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究[J].地理学报,2010,65(12):1496-1506. [16]闫庆武,卞正富.基于GIS-SDA的居民点空间分布研究[J].地理与地理信息科学,2008,24(3):57-61. [17]姜广辉,张凤荣,秦静,等.北京山区农村居民点分布变化及其与环境的关系[J].农业工程学报,2006,22(11):85-92. [18]宋志军,关小克,朱战强.北京农村居民点的空间分形特征及复杂性[J].地理科学,2013,33(1):52-60. [19]胡伟平,何建邦.广州-佛山都市区城乡聚落时空演变[J].地球信息科学,2002,1(1):35-40. [20]陈兴雷,郭忠兴,刘小红,等.大城市边缘区农村居民点用地空间布局优化研究——对上海南汇地区的考察[J].地域研究与开发,2011,30(3):117-122. [21]宋开山,刘殿伟,王宗明,等.1954年以来三江平原土地利用变化及驱动力[J].地理学报,2008,63(1):93-104. [22]顾朝林,庞海峰.建国以来国家城市化空间过程研究[J].地理科学,2009,29(2):10-14. [23]管驰明.50多年来中国空港布局演变及其影响因素——基于空间分析和数理统计的方法 [J].经济地理,2008,28(3):445-474. [24]李震,顾朝林,姚士谋.当代中国城镇体系地域空间结构类型定量研究[J].地理科学,2006,26(5):544-550. [25]陈江平,张瑶,余远剑.空间自相关的可塑性面积单元问题效应[J].地理学报,2011,66(12):1597-1606. [26]李全林,马晓冬,沈一.苏北地区乡村聚落的空间格局[J].地理研究,2012,31(1):144-154. [27]杨振山,蔡建明.空间统计学进展及其在经济地理研究中的应用[J].地理科学进展,2010,29(6):757-768. [28]蔡芳芳,濮励杰,张健,等.基于ESDA的江苏省县域经济发展空间模式解析[J].经济地理,2012,32(3):22-28. [29]关伟,朱海飞.基于ESDA的辽宁省县际经济差异时空分析[J].地理研究,2011,30(11):2008-2016. [30]陈培阳,朱喜钢.基于不同尺度的中国区域经济差异[J].地理学报,2012,67(8):1085-1097. [31]游丽平,林广发,杨陈照,等.景观指数的空间尺度效应分析——以厦门岛土地利用格局为例[J].地球信息科学,2008,10(1):74-79. [32]高艳,毕如田,曹毅.空间粒度变化及土地利用分类对景观指数的影响——以山西省闻喜县为例[J].中国生态农业学报,2010,18(5):1076-1080. [33]于淼,边振兴,李建东.RS与GIS支持下的桓仁县农村居民点景观格局与空间分布特征分析[J].西南师范大学学报(自然科学版),2009,34(4):106-114. [34]李明杰,钱乐祥,吴志峰,等.广州市海珠区高密度城区扩展SLEUTH模型模拟[J].地理学报,2010,65(10):1163-1172.2.3 空间自相关

2.4 景观格局指数

3 结果和分析

3.1 空间分布特征

3.2 规模分布特征

3.3 景观格局特征

4 结论和讨论

4.1 结论

4.2 讨论