冷浸田地下水位与农田小气候生境特征研究*

2014-04-17李清华林营志林新坚刘玉洁

王 飞,李清华,林营志,林 诚,林新坚,刘玉洁

冷浸田为福建省一种特殊的中低产田,属潜育性水稻土,面积约16.7万hm2,约占全省耕地总面积的12.0%[1]。与黄泥田、沙漏田等福建中低产田土壤类型不同,冷浸田土壤有机质含量高,预示着其增产潜力较大,如能对冷浸田进行科学的改造利用,对于提升福建农田生产力、提高福建水稻总产,进而缓解福建十分紧张的人地矛盾具有现实的意义。冷浸田改良的目标是向灰黄泥田、灰泥田或乌泥田等较高生产水平的农田土壤类型演变,因而对冷浸田的治理首先应建立在摸清冷浸田生境条件的基础上,尤其是要掌握同一流域分布的冷浸田与非冷浸田生境的差异,包括地下水位发生的变化、农田小气候等特点,以提出针对性的治理措施。为此,本研究以福建闽侯典型冷浸田为例,通过农田地下水位监测装置与野外自动气象监测系统开展连续监测比较,以期明确同一小流域内冷浸田与非冷浸田的地下水位与农田小气候生境特征及其差异,进而为冷浸田改良提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

研究区位于福建闽侯县农业部福建耕地保育科学观测实验站。地理位置为 119°04′E,26°13′N,区域年平均温度19.5℃,年均降雨量1350.9 mm,蒸发量1495.1mm,年日照时数:1812.5 h,年无霜期311 d,≥10℃的活动积温6422℃。该区域处于福建南亚热带与中亚热带过渡区,分布有水田、旱地、经济林果等多种生态系统。土壤成土母质为低丘红壤坡积物、残积物与冲积物。小流域内灰泥田(非冷浸田)所处的位置为山前平原,平坦开阔,田块规整,而冷浸田则分布于山垄谷地,两侧山高林荫,田块狭小破碎。

1.2 研究方法

以灰泥田为对照,分别在灰泥田与冷浸田上安装设立TRM-ZS2型农田小气候自动气象站(锦州阳光气象科技有限公司生产),自动监测环境温度、环境湿度、地温、光合有效辐射等农田小气象要素。另在灰泥田与冷浸田观测点分别安装农田地下水位监测装置(课题组试制ZL201120062566.9)。监测管由PVC管材制作而成,其筒状体长150cm,上开口设有密封盖,筒状体下部周侧开设有渗水孔,渗水孔外围包覆有防止渗水孔堵塞的棕毛滤网。埋管时,管体埋入田面下100cm,管体露出田面50cm,并将周围土壤沿管体堆高,防止受地表径流影响,监测每10d 1次。农田自动气象站与地下水位测管监测时间为2011年5月至2013年4月。四季的划分方法以公历3月-5月为春季,6月-8月为夏季,9月-11月为秋季,12月至次年2月为冬季[2]。

于2012年春季,测定二者土壤类型地下水还原性物质总量与Fe2+。还原性物质总量采用硫酸铝溶液浸-重铬酸钾溶液容量法测定,Fe2+采用硫酸铝溶液浸,光度法测定[3]。

1.3 数据分析

数据处理采用Excel进行平均数与标准差计算,并利用DPS统计软件进行t检验分析[4]。

2 结果与分析

2.1 农田地下水位变化与化学成分特征

对发育于同一流域山垅田的冷浸田与发育于平洋田的灰泥田连续两年的地下水位监测结果表明(图1),2011年5月至2013年4月,灰泥田地下水位变化范围为地表之下1.1-48.0cm,平均23.4cm,而相应的山垅冷浸田地下水位变化范围为地表之上17.3-36.3cm,平均25.9cm,较灰泥田地下水位平均高49.3cm。从季节性变化来看,冷浸田春季、夏季、秋季、冬季的地下水位分别为地表之上28.6cm、31.9cm、22.3cm、20.8cm,比灰泥田分别高出41.3cm、46.8cm、63.3cm、46.1cm。从中也可看出,冷浸田地下水位波动较小,且长期渍水于地表之上10-40cm,导致土壤长期处于还原状态,而非冷浸田地下水位波动较大,变化于地表之下0-50cm,土壤常处于干湿交替状态,从而有利于土壤渗育或潴育化过程,这是灰泥田与冷浸田土壤发生过程的主要差异。

图1 农田地下水位动态变化

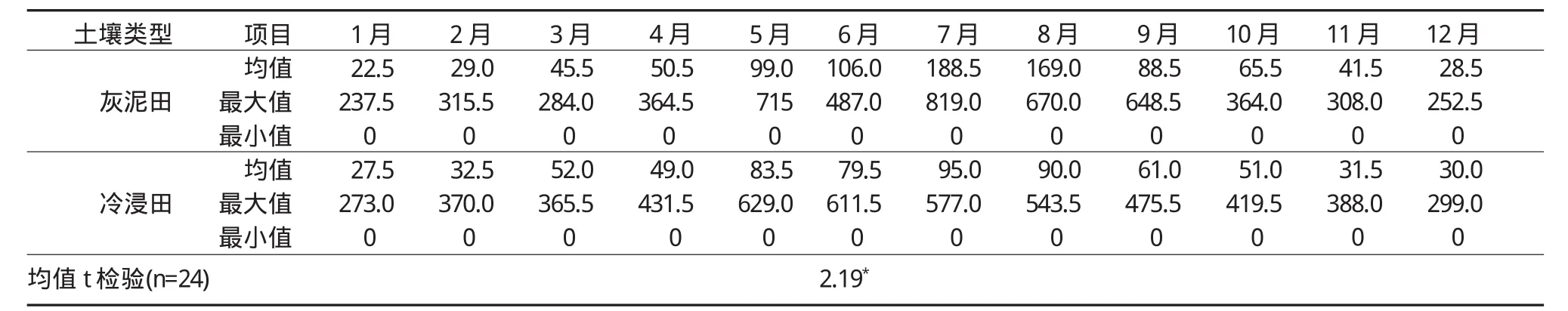

高浓度的Fe2+胁迫能明显抑制水稻地上部和根系的生长、降低下位叶片叶绿素含量[5]。对灰泥田与冷浸田地下水还原性物质总量与Fe2+监测表明(表1),冷浸田地下水还原性物质总量与Fe2+含量均高于灰泥田,其中还原性物质总量是灰泥田的2.8倍,Fe2+是非冷浸田的1.8倍,从中表明,与灰泥田相比,冷浸田高地下水位也伴随着水质的强还原性特征。

表1 冷浸田与灰泥田地下水化学特征比较

2.2 光合有效辐射变化特征

光合有效辐射是太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量,他是植物生命活动、有机物质合成和产量形成的能量来源[6]。连续两年的监测结果表明(表2),同一流域冷浸田与灰泥田的光合有效辐射呈显著差异,冷浸田的光合有效辐射年均值较灰泥田降低20.9w/m2,降幅26.9%。另从福建单季稻区水稻生育期(6-10月)来看,冷浸田水稻生育期平均光合有效辐射较灰泥田降低48.2w/m2,降幅39.0%,降幅明显高于年均值。冷浸田光合有效辐射较低,这主要与周围山地对谷地冷浸田的遮蔽作用而影响光照有关。

表2 冷浸田与灰泥田光合有效辐射量比较 (单位:w/m2)

2.3 环境温、湿度变化特征

环境温度监测结果表明(表3),相近区域冷浸田与灰泥田环境气温无明显差异,但从福建单季稻区6-10月水稻生育期来看,冷浸田较灰泥田6-10月的平均气温降低0.6℃,这可能对谷地冷浸田的水稻生长造成一定影响。

从环境湿度来看(表4),冷浸田的环境湿度明显高于灰泥田,其年均环境相对湿度较灰泥田高出3.2%,可能原因是:一方面冷浸田所处山地阴蔽,水气不易散发,另一方面冷浸田长年处于土壤水分饱和状态,受水面蒸发的影响,水分易 逸入空气而形成较高的空气湿度。

表3 冷浸田与灰泥田环境温度比较(单位:℃)

表4 冷浸田与灰泥田环境相对湿度比较 (单位:%)

2.4 土壤温度变化特征

监测表明(表5),冷浸田与灰泥田年平均地表温度、5cm地温、10cm地温、15cm地温差异不明显,但从单季稻区水稻生育期来看,同一流域6-10月的冷浸田平均地温均低于灰泥田的,其地表温度、5cm地温、10cm地温、15cm地温分别比灰泥田低0.4℃、0.4℃、0.5℃、0.6℃。另从表中可看出,水稻生育期地温差异主要表现在9-10月期间,时值水稻抽穗、灌浆至成熟期,上述冷浸田与灰泥田不同深度地温分别相差0.7℃、0.8℃、0.8℃、1.0℃,均高于生育期各平均地温差异。对于福建中晚稻而言,生育前期6-7月份气温较高,温度并不构成水稻生长的限制因子,而生育后期抽穗至灌浆为产量形成的关键时期,此间,气温由高渐低,水稻易受寒露风的威胁,冷浸田水稻生育后期降温快,可能对水稻光合产物的积累生产造成不利影响[7]。

表5 冷浸田与灰泥田土壤温度比较 (单位:℃)

综合上述,与相应的非冷浸田生境特征相比,山垄冷浸田具有如下特点:地下水位高、波动小并伴随强还原性,光合有效辐射较低与水稻生育后期地温下降较快,这可能是冷浸田生产力低下的综合原因。基于冷浸田生境特征,应从工程与农艺措施等方面开展综合治理与高效利用。

3 基于小气候生境特征的改造利用对策

3.1 福建冷浸田高地下水位成因分析

本研究通过定位比较的方法,比较了同一流域不同地形发育的冷浸田与非冷浸田地下水位变化差异,结果表明,灰泥田地下水位波动较大,主要发生在地表之下0-50cm,而相应的冷浸田地下水位波动较小,主要分布在地表之上10-40cm。冷浸田高地下水位也伴随着水质的强还原性特征,这可能是导致冷浸田生产力低下的首要原因。相关研究也表明,冷浸田的基础地力贡献率要比非冷浸田低6.8%-7.0%[8]。从福建山区冷浸田形成原因来看,可能有以下几点,一是福建属于亚热带季风气候区,雨量充沛,由于集水面积大,降雨的地面水和丰富的地下水向洼地汇集;二是从发生地理位置来看,冷浸田多发生于山垄谷地,地形起伏狭窄,开阳率(垅开阔度/垅相对高度)多小于5[9],山高林荫日蔽,日照时数短,蒸散条件差;三是从水文特性来看,冷浸田受地下冷泉水影响,或测渗水多,甚至溢出地表淹灌稻田;四是人为管理方式粗放,大水漫灌与浸水过冬。总之,自然因素与人为管理不善的综合作用导致了福建山区冷浸田的形成与分布,这有别于我国沿湖区的冷浸田形成原因。

3.2 排水工程,削减水害

福建冷浸田多分布于山前倾斜平原交接洼地,受地表水与地下水混合,串排串灌,常年涝渍,水位高,土壤表层或整个土体潜育化,造成土壤耕性不良,生产力低下。因而冷浸田治理首先应做好排水工程。根据课题组对上世纪80年代以来的福建冷浸田治理典型工程的调查总结,冷浸田开沟工程的方式类型如下:

3.2.1 按开沟工程的功能类型分 ①截洪沟(防洪沟):沿山坑周围的坡麓山田交界处开挖排洪沟,截洪防入侵,可达到洪水不进田的效果。②导泉沟:指在山垅低洼地,支垅交汇处,坡脚泉眼涌出处,挖一深沟,在地下水未溢出田面之前,拦截地下水并导向排水沟,达到冷泉水、毒锈水引出田的效果。③排水沟:排水沟是以排除田面积水、导出冷泉水、毒锈水、降低地下水位为目的。含干、支、斗、农排水沟,或排灌两用沟,排水沟的大小、密度应根据山垄大小、地下泉水量及泉眼密度而定。④轮灌沟:轮灌沟一般是在排水沟的基础上布置的,含斗渠、农渠或灌排两用渠,主要是改变直流漫灌(串灌)为迂回水路引水轮灌。通常与修筑山塘水库等水源工程相结合。

3.2.2 按开沟工程的方式类型分 ①明沟模式:a.全省截洪沟一般采用明沟工程,沟宽1m,沟深0.4-0.8m左右。b.排泉沟的明沟工程:一般沟宽0.3-0.5m,深1m。c.排水沟的明沟工程:一般主干沟沟宽0.8-1.5m,深1-1.5m,垄顶窄浅,垄口宽深,沟距一般40-50m,即通常所说的剖腹沟。一些地方还配套建有田间排水支沟,垄面较窄的呈“十”字形沟,垄面较宽的开“艹”或“井”或“非”字形沟,做到沟沟相通。田间排水支沟一般宽0.5-0.8m,深0.7-1.0m。d.轮灌沟一般采用明沟模式,断面呈U形或梯形或矩形,渠高一般15-40cm,宽视来水量而定。

②暗管模式:暗管改造烂泥田具有省工、省本、减少投资、不占耕地等优点,较适用于小片深脚烂泥田的改造。暗管主要排除地下水或冷泉水。在进行工程改造过程中,遇到远离主沟的泉眼或典型的小片深脚烂泥田,难以进行石砌沟的田块,多采用暗管模式。暗管主要采用瓦管、波纹管等材料,一般埋深0.9-1.2m,两条管之间不小于60m。

在一些地方,在埋暗管的同时,还结合设暗井,通常20m左右设一个暗井,可经常性清理井底下沉淀泥土,以防泥土流入管内造成堵塞。暗管万一堵塞,亦可在暗井两头进行疏通工作,以恢复其正常使用。

③明沟+暗管组合模式:对一些冷浸田面积大、垄口开阔的区域,冷浸田治理通常以明沟与暗管组合进行,如排水主沟、支沟多采用明沟,而导泉沟采用暗管将泉眼水导入明沟。

3.3 农艺生物措施结合,提升生产力

从农田小气候监测比较进一步得知,冷浸田的光合有效辐射、单季稻生育后期的地温、气温均低于灰泥田,这可能也是谷地冷浸田水稻产量较低的原因。为此,针对冷浸田的生境特征,对无法实施或尚未开展水利工程措施治理的冷浸田,可采取适当的农业技术措施进行因地制宜改造以提高农田生产力。如对光合有效辐射不足的谷地,可采取定期劈除田块两侧的灌草丛来增加光照辐射范围;对于长期渍水且地温不足的冷浸田可采取垄作或增施热性肥料等,如草木灰在农业生产上主要作为钾肥施用,它还具有防寒、杀菌消毒、抑制病虫害发生、促进作物茎秆健壮和增强作物抗逆性等多方面作用,可用于冷浸田土壤改良。在排水的基础上,结合起垄,开展水旱轮作,既可提高作物综合生产能力,提升效益,又可提高农田利用水平,有力支撑粮食生产安全;冷浸田水土温度低,土壤矿化水平低,相应的有效磷、钾水平较低[10,11],增施磷钾肥提高作物养分供给量也是增产的重要措施之一。另外,冷浸田还具有南方土壤低pH、低有效硼等共性特征,因而在排水脱潜过程中,进一步跟进改酸、补充中微量元素等措施,也是冷浸田改良利用应考虑的问题。而对于暂时还未能开展工程改造的冷浸田,应树立大农业的观点,利用水源充沛等特点,发展茭白、莲籽等水生作物,是因地制宜利用冷浸田的有效方式。此外,冷浸田多分布于丘陵山区,具有得天独厚的自然生态条件,发展现代生态品牌农业,既可满足人们日益增长的物质需求,又可充分发挥冷浸田的生产潜力、生态潜力,促进冷浸田耕地资源的高效利用。

[1]李清华,王 飞,何春梅,等.福建省冷浸田形成、障碍特性及治理利用技术研究进展[J].福建农业学报,2011,26(4):681-685.

[2]徐云蕾,曾馥平,宋同清,等.喀斯特峰丛洼地次生林小气候特征研究[J].农业现代化研究,2012,33(2):239-244.

[3]鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,2000:79-84.

[4]唐启义,冯明光.实用统计分析及其DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2002:304-310.

[5]蔡妙珍,林成永,罗安程,等.过量Fe2+对水稻生长和某些生理性状的影响[J].植物营养与肥料学报,2002,8(1):96-99.

[6]滕林,程智慧,赖琳玲,等.基于温度和太阳辐射的番茄果型果径模拟模型[J].西北农业学报,2010,19(5):141-144.

[7]李平,王以柔,陈贻竹,等.低温对杂交水稻乳熟期剑叶光合作用和光合产物运输的影响[J].植物学报,1994,36(1):45-52.

[8]王飞,李清华,林诚,等.不同地形发育冷浸田水稻施肥响应特征[J].福建农业学报,2013,28(8):802-806.

[9]福建省土壤普查办公室.福建土壤[M].福州:福建科学技术出版社,1991.199-204.

[10]邱珊莲,王飞,李晓燕,等.福建冷浸田土壤微生物及养分特征分析[J].福建农业学报,2012,27(3):278-282.

[11]柴娟娟,廖敏,徐培智,等.我国主要低产水稻冷浸田养分障碍因子特征分析[J].水土保持学报,2012,26(2):284-288.