青少年网络成瘾与社会支持及生活事件的关系

2014-04-14宋海东孙晓花骆名进滕建荣章继红金翠梅郑美春

宋海东 孙晓花 骆名进 滕建荣 章继红 金翠梅 郑美春

●护理园地

青少年网络成瘾与社会支持及生活事件的关系

宋海东孙晓花骆名进滕建荣章继红金翠梅郑美春

随着互联网技术的迅猛发展,网络已经开始对人们的生活方式、心理行为产生深刻的影响。青少年人群由于自制力有限,对于网络这一新生事物的吸引力更是难以抗拒,如果他们由于过度使用互联网而导致明显的社会和心理损害则构成了网络成瘾(Internet Addiction Disorder,IAD),也称为网络过度使用或病理性网络使用。

社会心理学对于社会支持的“缓冲模型”认为社会支持对于个体的心理帮助主要发生在个体处于高压力期间。根据此理论提出假设:当生活事件引起压力相对较高且社会支持相对不足或失效时,个体易出现IAD现象。本研究以青少年学生为研究对象,探讨IAD者在生活事件及社会支持方面特点,以便为IAD的社会心理干预提供理论依据。

1 资料和方法

1.1对象杭州市2个地区的6所学校,包括2所小学、2所初中和2所高中,采用随机整群抽样的方法,以班级为单位,每所学校的每个年级随机抽取3个班。考虑到年龄和学业负担的问题,年级只涉及小学的四、五、六年级,初中的初一和初二,高中的高一和高二。共收回有效问卷2 162份。符合IAD筛查标准的IAD学生共46例,排除严重躯体疾病患者。选择与IAD学生同学校、同年级的学生,要求年龄、性别与IAD者相同,共46例作为对照组。排除严重躯体疾病、严重不合作者进行分析,两组学生在年龄、性别、年级方面差异均无统计学意义(均P>0.05)

1.2方法

1.2.1工具 (1)采用Beard和Wolf修订的Young编制的IAD诊断问卷[1](Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction,YDQ)的中文版[2]。该问卷由8个问题组成,具体包括:一心想着上网;需增加更多的上网时间以获得满足感;多次努力控制、减少或停止上网,但不能成功;在努力减少或停止上网时,感到烦躁不安、闷闷不乐、忧郁或易激惹;上网时间比计划的要长;因为上网,妨碍或丧失了重要的人际关系和工作,或失去受教育机会与就业机会;对家人、好友、治疗者或其他人说谎,隐瞒卷入上网的程度;把上网作为逃避问题或缓解不良情绪的方法。前5项涉及互联网成瘾的主要症状,后3项涉及社会功能受损的状况。被试回答方式为“是”或“否”。前5项全部答“是”,同时后3项中至少1项答“是”为互联网成瘾者。该问卷项目较少,具有简单实用和便于操作的优点具,在国内被广泛用于IAD的筛查或诊断[3]。(2)儿童青少年社会支持评定量表(Social Support Rating Scale for children and Adolescents,SSRS-CA)。该量表由范方等在肖水源设计的社会支持量表[4]的基础上做了适合儿童青少年的调整,如将原量表第5条中“夫妻”删去增加“监护人”,将原量表中有关配偶的条目改为同伴等。调整过的适用于儿童青少年的社会支持问卷完全保持原量表的三因素(客观支持、主观支持、支持利用度)结构,结构稳定,内部一致性良好[5]。(3)青少年自评生活事件量表(adolescent selfrating life event checklist,ASLEC)。此量表为刘贤臣等[6]编制,为自评问卷,由27项可能给青少年带来心理应激的负性生活事件构成,回答方式为:先确定在限定时间内(本研究限定为12个月)该事件是否发生,未发生则以无影响记,若发生过再按五级评分(1=无影响,2=轻度,3=中度,4=重度,5=极重度)进一步评出对自己影响的严重程度。

1.2.2调查方法抽样完成后与校方协商,利用一节课的时间由调查者在课堂讲解填表方法和要求,现场发放问卷并填好收回。调查前对调查者进行问卷填写说明及填写要求的培训。

1.3统计学处理采用SPSS13.0统计软件,计量资料以表示,组间比较采用t检验,组间率的比较采用χ2检验,IAD影响因素分析采用logistic回归分析。

2 结果

2.1一般资料2 162名青少年学生中符合IAD诊断标准的46例,占2.1%,其中男34例,女12例,男女比例约为2.8∶1。IAD在小学检出5例(0.7%,5/732),初中检出27例(3.8%,27/710),高中检出14例(1.9%,14/ 720),经χ2检验,各组检出率存在统计学差异(χ2= 17.02,P<0.01),初中组检出率最高。

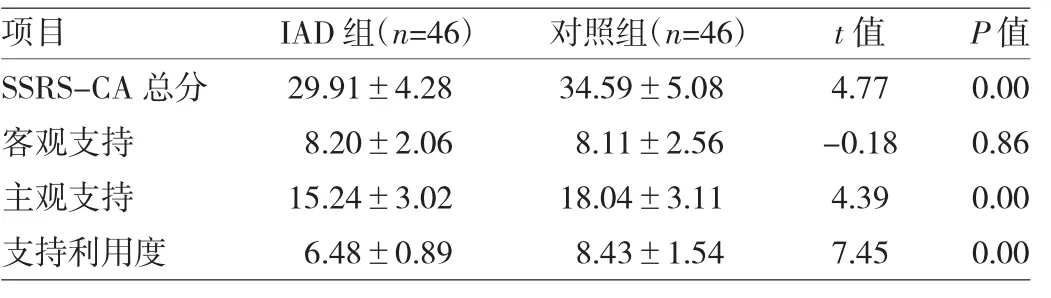

2.2IAD组与对照组SSRS-CA总分及各因子比较见表1。

表1 两组社会支持评定量表评分比较

由表1可见,IAD组SSRS-CA总分、主观支持和支持利用度得分较对照组高(均P<0.01),而两组客观支持得分无统计学差异。

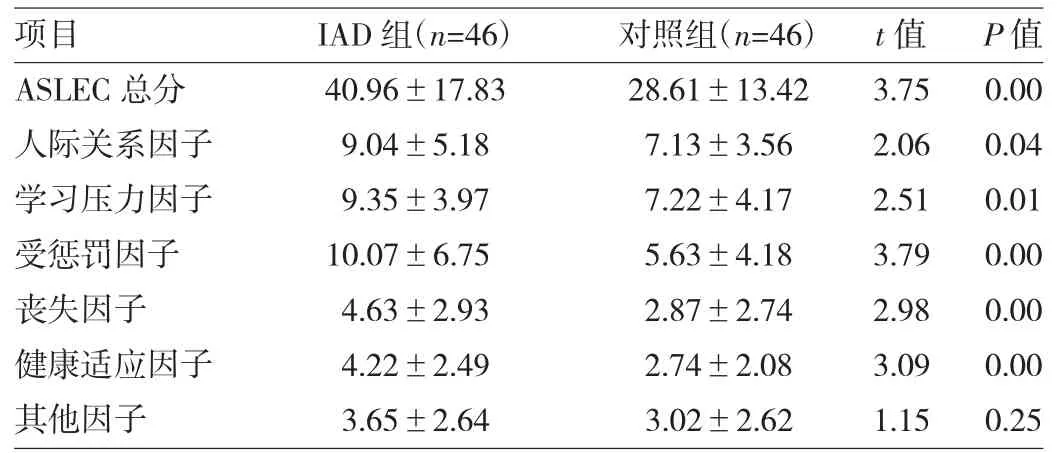

2.3IAD组与对照组ASLEC总分及各因子得分比较见表2。

表2 两组青少年自评生活事件量表的比较

由表2可见,IAD组除其他应激因子以外的各因子及总分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或0.01)。

2.4IAD影响因素的Logistic回归分析以客观支持、主观支持、支持利用度、人际关系因子、学习压力因子、受惩罚因子、丧失因子、健康适应因子及其他因子作自变量,IAD为因变量,应用逐步法选择变量,经Logistic回归分析发现“支持利用度”和“受惩罚因子”进入了回归方程,见表3。经统计学检验,χ2=54.55,P=0.00,说明logistic回归方程有分析意义。

表3 IAD多因素logistic回归分析结果

3 讨论

3.1青少年IAD的发生情况国内互联网的普及率越来越高,青少年对互联网的使用已经十分熟悉。网络对于青少年,一方面拓宽他们的视野,丰富他们的日常生活,另一方面,过度使用网络对青少年的人格成长、身体发育、心理健康、社会交往等方面会产生明显的负面影响。

本研究青少年学生的IAD发生率为2.1%,低于高亚兵[7]、郑燕[8]等8.7%和7.4%的结果,与曹枫林等[9]在长沙调查的2.4%的结果十分接近。这可能与本研究采用的是Beard和Wolf修订的“5+1”的诊断标准,相对比较严格有关;还可能与研究对象的人群分布、地域差异等有关。本研究还发现初中的IAD发生率高于小学组和高中组。这可能与初中学生对行为的自我控制能力较高中生差,同时因为年龄的关系初中生对网络使用的熟练程度高于小学生,兴趣范围也更广有关。男生IAD率高于女生,这与相关研究结果一致[9]。因此,在对青少年学生开展IAD预防教育时,要将中学生和男生作为重点教育的对象。

3.2IAD与生活事件及社会支持的关系本研究结果表明IAD青少年在过去一年内所遭遇的各类生活事件压力总体上要高于对照组,除其他因子外其余各因子得分均高于对照组;同时该人群在客观支持与对照组无统计学差异的情况下,社会支持总分、主观支持及对社会支持的利用度低于对照组。

生活事件可以影响到人们心身的不同层面,IAD青少年在生活事件上的得分高于对照组,表明IAD青少年在生活中碰到的负性生活事件要比未成瘾青少年多一些,与以往研究结果较一致[10]。同时社会支持资源对个体的心理健康有积极的影响,社会支持就像一个“缓冲器”,通过缓冲应激事件和困难处境的影响而有益心身健康,保护儿童免受社会环境中危险因素的伤害[11]。本研究中IAD患儿能够获得的客观的、可见的或实际的支持与对照组无差异,但是他们主观的、体验到的情感上的支持及支持利用度低于对照组。说明感受到的支持比客观支持更有意义,青少年感知到的现实才是心理的现实,而正是心理的现实作为实际的中介影响了他们的行为和发展。

4 参考文献

[1]Beard K W,Wolf E M.Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction[J].Cyberpsychol Behav,2001,4 (3):377-383.

[2]潘琼,肖水源.病理性互联网使用研究进展[J].中国临床心理学杂志, 2002,10(3):237-240.

[3]罗江洪,吴汉荣.网络成瘾的诊断学研究进展[J].医学与社会,2007,20 (4):54-56

[4] 肖水源.社会支持量表[J].北京:中国心理卫生杂志,1999(增):127-130.

[5] 范方.留守儿童焦虑/抑郁情绪的社会心理因素及心理弹性发展方案初步研究[D].长沙:中南大学,2008.

[6]刘贤臣,刘连启,杨杰,等.青少年生活事件量表的编制与信度效度测试[J].山东精神医学,1997,10(1):15-19.

[7]高亚兵,彭文波,陈伟伟.浙江省中小学生网络成瘾状况调查[J].中国心理卫生杂志,2008,22(8):627.

[8]郑燕,李宏汀,葛列众.城镇中小学生网络心理的调查研究[J].中小学电教,2006,(12):71-80.

[9]曹枫林,苏林雁,高雪屏,等.中学生互联网过度使用与时间管理倾向的关系[J].中国心理卫生杂志,2006,20(7):441-444.

[10] 周丽华.青少年网络成瘾与应对方式及生活事件关系[J].中国公共卫生,2009,25(11):1372-1373.

[11]Bjarnason T,Sigurdardottir T J.Psychological distress during unemployment and beyond:social support and material deprivation among youth in six northern European countries[J].Social science&medicine(1982),2003,56(5):973-985.

(本文编辑:田云鹏)

收稿日期:(2014-02-13)

作者单位:310013杭州市第七人民医院防治科(宋海东、孙晓花、骆名进);杭州市卫生局(滕建荣);建德市第四人民医院防治科(章继红)