基于物联网的地震应急救援问题研究

2014-04-13雍岐东张世富

文/雍岐东 陈 阳 张世富

基于物联网的地震应急救援问题研究

文/雍岐东 陈 阳 张世富

摘 要:地震应急救援,具有很多不确定性。要想提高地震应急救援的时效性,就得设法减小其不确定性。本文试图借助物联网来探讨如何降低地震救援中的不确定性问题,通过研究物联网背景下地震应急救援的特点,提出基于物联网的地震应急救援思路、流程,并讨论面临的挑战。

关键词:物联网,地震应急救援,不确定性,救援流程

纵观中国汶川5.20地震、玉树地震、芦山地震和日本3.11地震等数次应急救援实践,发现地震应急救援是一项高度复杂的系统工程,地震救援的本质特征具有显著的不确定性。不确定性主要体现在三个方面:一是自然环境(地质、气候、道路、交通等)的不确定性;二是损伤严重程度(房屋、人员、设施等)的不确定性;三是地震应急救援方案的不确定性,诸如装备调度呈现不确定性,在应急救援时不能及时明确等待救援装备的数量和种类,也不能明确救援的位置和需求等。不确定性的直接后果是影响应急救援的时效性,增大应急救援成本,降低应急效益。为此,如何探索更有效的途径来提高应急救援效益是十分必要的。

近年来,随着科技的快速发展,物联网技术给我们带来了新的应急救援途径。本文就此探讨采用物联网进行地震应急救援问题。

1.基于物联网的救援定义

物联网的英文名称是”Internet Of Things”,简称为IOT,最早被称作“传感网”,由上个世纪末EPC(Electrical Product Code)Global及麻省理工学院自动识别实验室(Auto-ID Lab)提出的。它利用射频识别技术、无线数据通信等技术,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,如图1所示[1,2]。

图1 物联网示意图

基于物联网的应急救援,主要是指在物联网状态下的地震灾害应急救援组织的方法和手段以及组织形式等,本文定义为在地震救援中利用物联网技术,实现对应急救援的组织、方法和手段的实时感知、控制的一种救援模式。

2.基于物联网的应急救援特点

在物联网状态下,可以使地震灾区的所有物体都变成了“活”的元素,不再全部是残垣断壁和倒塌的建筑;人员的搜救可以实现最大化搜救和最小化伤亡;人与人之间可以实现有效的通信和互联;应急救灾物资可以实现有序的投递和发放等。具体来说,主要有以下几个特点:

(1)救援组织网络化

地震应急救援是一项高度复杂的系统工程,需要动员整个社会的人力、物力和财力资源,并综合协调多个部门共同开展救援工作。而这些所有的资源,都需要进行有效的组织,才能实施及时有效的应急救援。通过物联网,这些救援部门和力量就可以形成相互连接的网络,在统一的指挥下实施救援行动。

(2)救援力量整体化

地震时的救援力量,有来自官方的,有来自民间的,有团体,有个人,还有自救的,甚至还有外来人士,这些救援力量,往往是看见哪里就救援哪里,没有一个统一的、整体的、合理的对救援人员、装备等的整体调度和分配,使得救援力量不能整体化和最优化。在物联网状态下,通过物联网形成的网络,可以使救援力量之间相互明确各自的位置、人员、装备等,解决了“在哪里”和“有多少”的问题,因而救援力量可以得到整体部署,最大程度地发挥救援作用。

(3)救援实施精确化

地震应急救援,对时间的要求非常高。早一点实施救援,就有可能多拯救一条生命。然而在地震之后,出现在我们眼前的是残垣断壁,废墟林立。如何对生命迹象进行及时、精确、有效地探测和实施救援,除了现在的生命探测仪之外,如果在地震灾区应用了物联网技术,那么就可以实现对所有遇难人员的及时定位,当然就可以进行及时的施救,这就使得救援实施变得更加精确。而且,通过智能识别,还可以对施救力量部署做出智能处理,在遇难人员集中的地方集中实施救援,在遇难人员零散的地方分散救援。

(4)救援装备智能化

基于物联网的应急救援,对于救援装备来说,也呈现智能化的特点。应用装备上自带的电子标签,救援装备可以实现智能调度、合理分工、智能探测、自动搜救、自动通信等功能。通过这些智能应用,地震救援可以在人力不能到达或者不能及时到达的地方,智能探测生命迹象,应用机械的力量实施救援,最大限度地挽救生命。针对救援后的人员,根据其身体状况,及时作出相应的后续跟踪处理。

3.基于物联网的应急救援实施

基于物联网的应急救援,其目的就是最大程度地突破传统方法的阻碍,在复杂天气情况下,对救助人员无法到达的区域进行相关信息的获取、处理、分析,从而实现救援效益的最大化。

因为地震救援不是简单的依靠某一方的力量,而是整个社会对抗震救灾工作的统一部署,因而可以以物联网技术为核心,和政府相关部门相结合,形成一个新的救援网络。通过物联网感应的信息与专题模型的相互结合、相互渗透、集成为制定快速、有效的科学决策提供强大的技术支持。这样就可以在地震救援时,建成和完善遥感、地理信息系统和全球定位系统的一体化地震灾害防治和救援方案,及时主动地实时救援,减少人员伤亡和财产损失,使得救援效益最大化。

(1)实施原则

应急救援实施的原则主要有以下几个。一是生命至上原则。在地震救援的过程中,人的地位是至高无上的,一切都要以救人为最高准则。二是时间原则。一定要利用物联网,及时准确地实施精确救援,救援时间越早,得救的人就越多。三是整体性原则。在应急救援的过程中,一定要发挥多方面的的能量,不要局限于条条框框,实现军人、政府、社会力量等多方力量的融合,最大限度地整合资源,提高救援效益。对整个救援工作实现整体工作的部署和救援之后的统一转移等,都要进行统一的安排。

(2)实施机制

现有机制主要有契约、信任、激励和行政等四种方式[3~7]。基于物联网的地震应急救援,不是摒弃和改变现有的资源和救援网络,而是把这些都统一起来,最大限度地实时救援。在物联网状态下,更多的是将其中的不确定因素进行了整合,因而这就使得应急救援的实施机制产生了新的变化。

针对契约机制的问题,主要是指政府向企业订购应急装备,利用物联网,可以就近订购应急救援装备,与此同时还可以更加准确地确定应急装备的类型、数量以及新的装备需求等,这就大大地缩短了应急装备的物流时间、类型匹配等问题,同时也指出了新装备的研发方向。

针对信任机制的问题,主要是指增加了信任度。以往是通过相互之间的信任来实现,信任度一旦出现问题,在应急救援时候就有可能延误救援时机。而通过物联网,使得整个救援过程都动态可视,信任度大大增加。

针对激励机制的问题,在物联网状态下的救援成果,更加透明可视,动态传达到每一个网络个体,使得激励机制更加成功。

针对行政机制的问题,行政命令只存在具有上下级行政隶属关系的网络里,在平行的行政等级或者没有隶属关系的时候,利用物联网可以解决行政命令不能解决的问题,同时也并不会遏制下级的主观能动性和创造性。

(3)实施流程

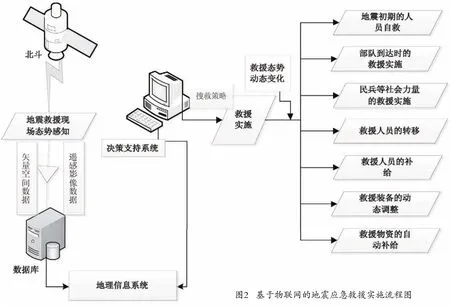

基于物联网的地震应急救援实施流程如图2所示。在该流程中,北斗卫星实时感知灾情,并将其信号传入“数据库”中心;再通过地理信息系统(GIS)和决策支持系统快速制定救援方案;根据应急救援方案,组织现场施救。

4.基于物联网的应急救援体系建立面临的挑战

地震应急救援,是一个全民参与的活动,同时又是在政府主导下进行。基于物联网的地震应急救援,主要就是借助于物联网的技术手段,更加有效率地实施应急救援,这就使得要建立基于物联网的应急救援体系面临一些新的挑战。

图2 基于物联网的地震应急救援实施流程图

(1)物联网技术的成熟应用

物联网技术的成熟,是应用物联网技术的前提。当前,我国物联网技术已经相当成熟,可以在地震应急救援中进行应用,但是还存在着这样那样的未知风险。一是物联网硬件的抗毁性。地震破坏性很强,在地震灾区,应有效存在相应的物联网硬件设备,如发生电力中断和通信中断等情况,可以使用备用的硬件设备连接网络,这样可以避免硬件损毁导致的物联网中断,物联网的应用就不会发生故障。二是物联网的普及性。地震发生,究竟在什么地方,什么时间,往往是不可预料的,因而要实现人员的精确搜救,必须使得整个国家或者整个世界都是物联网全覆盖的,没有盲区。三是人员的素质。这主要是指既要有会使用物联网技术的人员来实施搜救,又要有能够解决物联网中断等问题的人员来维护网络。

(2)政府职能的转变

基于物联网的地震应急救援,政府需要根据物联网的特点和地震现场的动态变化,及时调整救援策略,不断制定出新的救援方案。政府的主要职能,从以往的注重细节,变得注重全局和宏观,从整体上进行调控,具体的细节由具体的执行者来进行掌控,职能分工更加明确,各级主观能动性都能得到最大限度地提高。政府管理者除了对整个救援工作进行指导外,还要负责对整个救援力量网络进行管理,包括利用物联网来对人员调度、力量分布、位置分布等进行部署,使得政府职能进行了增加和转变。

(3)重视绩效与评估

基于物联网的地震应急救援,还属于一种探索性的思维,一旦在灾害救援中得到应用,其效果如何,还需要得到检验。这就要求要利用每一次地震应急救援的机会,对基于物联网的应急救援进行绩效研究与评估。只有这样,才能不断发现问题,解决问题,使得地震应急救援呈现出最大的搜救效益。

〔致谢:本文得到了“应急装备关键技术研究及产业化示范”(CSTC2012GG-SFGC00002)和国家社科基金项目“生产运行安全预警预报研究”(12FJS004)项目的资助,在此表示感谢!〕

参考文献

[1]吴帆,曾厚富.RFID和卫星通信在通指装备保障中的应用[J].通信指挥学院学报,2010(6):63~64.

[2]武明虎,张宇.试论物联网带来的机遇与挑战[J].信息技术,2010(5):89~91.

[3]白鹏飞,段倩倩,贾群林.地震应急救援网络组织模式研究[J].中国应急救援,2012(6):22~25.

[4]殷旭东.灾害救援中经济动员的流程再造[J].中国行政管理,2011(6):50~53.

[5]吕坚,孙林岩,范松林. 网络组织类型及其管理机制适应性研究[J]. 管理科学学报,2005(4):61~67.

[6]周志忍.地震改变国内政治生态[J]. 人民论坛,2008(11):40.

[7]竺乾威.公共行政理论[M].上海:复旦大学出版社,2008.

作者单位:(解放军后勤工程学院/65523部队)