中法在越正面对抗的开始(中)

2014-04-12潘泽谷

从北宁到观音桥

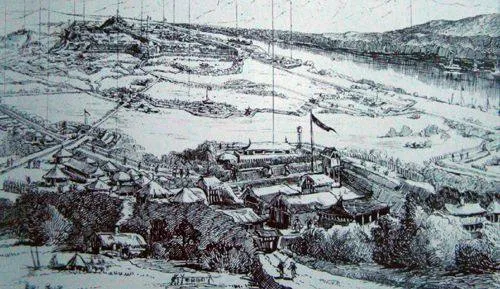

法军对北宁的军事行动自1884年3月3日(光绪十年二月六日)法军从河内出发开始,到3月12日北宁陷落,历时10天,但真正战斗仅5天(首战开始于3月8日的扶朗),战斗过程干脆得让人咂舌。一切就好像米乐战前布置好的那样,3月12日法军发起全线总攻,当天下午又居高临下炮轰北宁全城,整个北宁城的军民争先恐后地逃跑。北宁城内堆积如山的物资、军械、粮秣尽数成了米乐的战利品。清军经营了一年有余,由五十八营24000余众守卫的北宁就这样轻易地陷落了。而从北宁溃退下来的20000多清军在波里耶和尼格里轻兵的追击下一路溃散,大多不知所踪,仅有少部分幸运儿一路狂奔直到谅山方才惊魂初定,收住脚步。是役,法军仅阵亡5人。大清国在越南的国威一落千丈!

受到几乎是捡来的胜利鼓舞,在攻占北宁仅仅2天后的3月14日,两个旅的法军就受米乐之命随着溃退的清军逃跑路线继续向越南北部挺进,一路上几乎没有遇到什么像样的抵抗:1884年3月16日,尼格里的第2旅占领了清军在越南的军火囤积中心郎甲,3月19日波里叶的第1旅攻陷清军另一处物资中转站太原,同一天,尼格里第2旅的先头部队逼近徐延旭所在的谅山。黑旗军如惊弓之鸟,一路头也不回地跑到了老巢保胜、河口一带,战火烧到了中国边境,北圻全局崩坏。

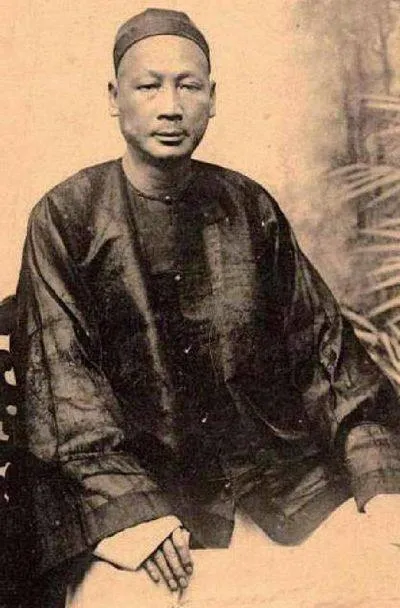

1884年3月26日,因作战不力,广西巡抚徐延旭被革职拿问,同时被革职的还有云南巡抚唐炯。广西巡抚换上了原湖南巡抚、淮军宿将潘鼎新。

原广西提督黄桂兰兵败后自杀身亡,故而没有被继续追究责任;而一直和他不对付的赵沃被判军前正法,倒也和黄桂兰殊途同归;黄桂兰的上级兼亲家两广总督张树声连带着也丢了官职,他的职务由张之洞顶替。

北宁丢了,谅山也朝不保夕,清廷在越南问题上的主动权可以说丢得一干二净,眼下惟一能做的就是与法国人和谈。恰逢慈禧太后借北宁惨败的契机发动“甲申易枢”政变,改组了军机处,原本主战的清流领袖李鸿藻、翁同龢等人统统被放了长假,战前“屡屡以动兵恫吓”的驻法公使曾纪泽也被调离法国,李鸿章被重新委以和谈重任。而法国总理茹费理认为“敲打”中国人的目的已经完全达到,也有心与中国谈判,遂授权法国海军中国-日本海支队巡洋舰“窝尔达”号舰长福禄诺代表他在1884年5月6日与李鸿章在天津展开新一轮的谈判。

谈判异常顺利,仅仅5天后的5月11日,天津直隶总督衙门内,李鸿章和福禄诺分别代表中法双方政府在《中法会议简明条款》签字画押。但由于中法两份文本的内容出现了一系列的语法和翻译的偏差,导致了一系列不幸事件的发生。

1884年6月16日,根据法文版的《中法会议简明条款》,法国陆军中校杜森尼奉米乐将军的命令,带

上一个海军登陆队营(300人)、一个祖阿夫步兵连(150人)、一个山炮连(90人、六门山炮)、两个连的

越南雇佣军(300人),以及少量骑兵、工兵和医疗人员共千余人去接收谅山的防务。但是根据中文版的《中法会议简明条款》,谅山守军还没到撤军的时间。一方坚决要接收,另一方坚决不撤军,结果只有:开打!

经过近一天的战斗,法军被清军逐退了30余里,24人阵亡,76人受伤;60多天份额的口粮,以及携带的骡马辎重全都成了清军的战利品;是役,清军伤亡300有余。这场战斗的爆发宣告了《中法会议简明条款》的破产,在一片愤怒舆论的包围下,法国总理茹费理于6月26日电令米乐停止撤军行动,各部队加速备战,严阵以待。

6月27日,茹费理向李鸿章拍去电报,以法兰西第三共和国总理的名义提出正式外交抗议,“吾等曾

郑重缔约以确保吾两国之和平与福祉,墨迹未干,约章已背,广西军一万人(实际人数为3000人)竟攻击前往占领谅山之八百名法军……帝国政府应负担严重责任……”

1884年7月9日,驻法国公使李凤苞收到法国政府的照会:“若中方不能迅速从北越撤军,并为‘北

黎伏击’赔款,法国‘将有必要直接地获取担保与应得的赔偿’。”

法国人要求驻越清军在一周内撤干净(趁着先前法军为了配合和谈而主动撤军的机会,驻越清军又推进到了船头-郎甲一线),并且赔款2.5亿法郎,而此时受命与法国人谈判的两江总督曾国荃只答应以抚恤金的名义给白银50万两,因此谈判毫无悬念地破裂了,中法在越南再度刀兵相见。

但经过几番虽然激烈但毫无悬念的战役后,谅山的门户谷松和屯梅直接暴露在法军的矛头之下,谅山从此也不再安全。

宣光争夺战以及谅山陷落

根据波里耶的命令,法国端雄、山西驻军司令多米尼中校率领步兵600人,加上炮兵和工兵总计千余人分乘10余只民船,在5艘炮舰的支援下向宣光开进。随船的还有一批守军急需的弹药、粮秣等物资给养,尼格里给多米尼的命令很简单:向宣光孤城运送给养,并对城内的守军进行轮换。

法军船队行进到左育的时候遭到了黑旗军黄守忠、吴凤典部六小营2400人、滇军五营2500人的尽力阻击,法军凭借着舰炮密集的火力,在付出8死25伤的代价后,于11月18日进入宣光。多米尼中校作为法军军阶最高者入驻宣光城内,成为此后3个月宣光守军的最高指挥官。

由于刘永福部的黑旗军拒绝攻坚作战,还得寸进尺地向岑毓英伸手要兵,使得原本准备用于攻坚作战的何秀林部七营3600余人被加强给了刘永福防守左育,真正能用于攻城的只剩下唐景崧的景军和丁槐的云贵苗兵。

1885年1月2 6日夜,丁槐的云贵苗兵开始进攻宣光南门,开始的攻击异常顺利,云贵苗兵冲进了南

门外的几个据点并开始纵火,一时间南门外火光冲天;相比丁槐的好运,负责攻击东门的唐景崧运气则差了许多,景军士兵刚刚跃出掩体,星星点点的火把立刻成了法军绝好的射击目标,刹那间宣光东门外高地炮台工事里的野战炮、城头掩体内的步枪以及明江炮艇三方的弹雨铺天盖地地洒到了这支可怜的清军头上,带队的景军右营统领谈敬德丧生在这场恐怖的交叉火力之下,随他一起阵亡的有100余人,另有200多人受伤。

景军失败使南门的丁槐军失去了策应,进攻受阻,唐、丁两部在攻击了3个小时后终于支持不住败退下来。

唐景崧和丁槐当然不能就此罢休,又于1月27日和28日连续发动了2次攻击,但收获的除了伤亡数字外再无其他。3日攻击下来,景军失去了进攻能力,攻击宣光的主力落在了丁槐的肩膀上。

1月28日入夜,丁槐部使用“计数万束,滚掷前进,草把墙立,人不受枪,草压炮台,即可立破”的“滚草龙”战法,成功迫使宣光城外炮台中不多的法国守军被迫放弃了炮台,仓皇撤回城内。凭借这个战术,清军逐步控制了宣光城外法军的所有据点,终于断掉了宣光守军的一臂;同时,刘永福也成功地用缴获的法军运输船封堵住了明江,终于完成合围宣光。

2月10日、11日、20日和21日,清军用地道突击加地雷爆破的方法连续发动了2次突击,但是因为埋雷不得要领,仅仅是“地雷发,城微崩,飞石毙我军数人”的结果,缺口被炸开后,清军后续部队又无法及时冲上,而法军封堵很及时,于是缺口处几乎成了清军的停尸场,很快被清军士兵的尸首重新“封堵”,场面甚惨。由于法军火力凶猛,清军依旧一筹莫展。法国人托马兹在他的《印度支那征服史》是如此描述这场战役的:“1885年2月21日至3月2日法军500名为华军25000名(实际总兵力为10000 余人)围攻,华军武器良好,作战勇敢顽强,其进攻宣光之坑道及防守左育之工事,均获法军官一致赞扬。华军7次进攻,3次摧破城墙,城墙缺口填满华军尸体。”

正当宣光鏖战正酣之际,1885年2月1日起,东线的法军主力开始北进。2月3日,法军猛攻谷松,驻守谷松的苏元春部十八营9000余人顽强抵抗,但是终究不敌法军猛烈的炮火,在工事大部分被法军野

炮摧毁后,清军被迫于2月4日撤出谷松,退守离谅山仅仅20余里的委坡。此战苏元春部被基本打残,法军仅伤亡128人。

得报后的潘鼎新立刻带上亲兵及淮军五营预备队3000余人增援苏元春,与元气大伤的苏元春残部合力对抗7000名法军的猛烈攻势。从1885年2月5日一直血战到10日,整整6个昼夜的激战也无力阻止法军合围谅山的脚步。

1885年2月11日,山穷水尽的潘鼎新在丢光了精锐部队、弹药粮饷难以为继之后被迫放弃了早已无兵可守的谅山。是役清军战斗减员千余人,法军总伤亡数字为386人,另有非战斗减员500人。经此一战,

东线战场谅山至镇南关一线再无成建制的清军部队,西南的国门洞开,东线危机!

当谅山失守的消息传到了西线,包围宣光的清军也被迫撤围而去。

谅山陷落后,尼格里的第2旅继续北进,于1885年2月21日开始攻击镇南关,由于当前已无成建制的清军部队,法军仅以阵亡9人伤46人的代价攻占了镇南关。镇南关守将、广东陆路提督杨玉科以下1名副将、1名游击、3名都司、9名千总尽数殉国,临时收拢的数千残军在最后一名军官阵亡后向龙州溃散。

尼格里在占领镇南关后立刻下令工兵用炸药将镇南关爆破,留下一块中文写的牌子“欲捍边境、无用石城、须行条约”之后,率军退守文渊等待着中国人回到谈判桌前接受法国人的全部条件。

“(光绪)十一年正月初九日,法攻南关。时杨玉科军自西路观音桥撤回,玉科率所部拒战,猝中炮殒,各军星散。苏元春出陇窑袭敌,不克。法扰至幕府而还。十一日,法焚关自退。”

责任编辑:安翠香