马年安全要闻有感

2014-04-12徐光裕

在起伏跌宕之中,2014年已近尾声,2015年探手在望。在这一年里,国际上发生的事件令人目不暇接,有突发事件,也有量变的积累所致。乌克兰颜色革命、中东烽火迭起、朝鲜半岛局势紧张、日本频频挑衅、美国亚太再平衡战略西风东渐。我们发现,2014年世界风云跌宕的背后无不是大国利益的博弈和战略的角力。中国处在一个相当严峻的安全环境里,这给我们的和平崛起带来不少麻烦和干扰,也创造了机遇和契机。中国必须从战略到战术做好准备,寻找破局之道。中国的安全目标是明确无误的,和平崛起就是安全崛起。我们需要在安全的环境里崛起,同时崛起的中国也会为营造共同安全的环境做出贡献。

专题特别顾问 徐光裕

2014年即将过去,回顾马年,在世界范围的安全领域发生了许多具有地区以及全球性影响的事件,有些属突发事件,而有些是量变的积累所致。由于不少事件的出现往往出乎人们意料,以致令人目不暇接甚至瞠目结舌。虽然从总体来看,世界近200个国家和地区,绝大部分都在按着各自的习惯与目标过着各自的营生,也就是人们常说的和平与发展仍然是不可阻挡的主流,但是具有短期特别是长期影响的某些事件以及相反的消息仍然值得人们深切关注。笔者就其中令人印象深刻的几件事有感而发。

自欺欺人的美国“亚太再平衡”战略

早在2012年6月3日的香格里拉对话会上,时任美国国防部长帕内塔就提出“亚太再平衡”战略。两年来奥巴马总统仍然乐此不疲坚持实施这一战略。结果是众所周知,亚太地区越来越不平衡,美国纵容其盟国与伙伴加上亲自出马,增强军力与扩张活动,搅得亚太地

区火药味渐浓,形势令人担忧。实践证明这一战略并非是一种追求平衡的战略,而是加剧不平衡的战略,是以美国为首的力量组合追求在亚太地区占绝对支配优势的反平衡战略。

说美国的“亚太再平衡”战略自欺欺人,至少有两条理由。首先,提出此战略的前提判断是虚假的。美国认为,亚洲及西太平洋地区越来越不平静,特别是中国与俄罗斯的崛起似乎对美国在亚洲的军事存在和主导地位构成威胁。因此,美国必须将战略注意力以及相应的战略部署和战争准备逐步向亚洲倾斜。于是提出要在今后5~10年内,最终在2020年要将60%的美国战舰和机动部队向西太平洋转移。但亚洲的实际态势并非美国所判定那样,事实恰恰相反,由于美国在西太平洋地区一贯采取强势战略,长期实行岛链封锁策略,利用和支持日本及相关国家,通过强化军事同盟和驻军、建立军事基地、增强海空军部署与军事活动等方式,在中国与俄罗斯家门口肆无忌惮地长期进行抵近侦察、频繁军演,挑动和支持他国侵犯中国近海岛礁权益,以武力威慑和干扰中俄的正常发展。因此,“再平衡”战略的前提,特别是所谓“中国威胁论”本身就是虚假的,是掩人耳目的一种霸道借口。

其次,美方再三强调该战略的核心是追求亚太地区军事力量的“再平衡”。众所周知,由于美国军事力量长期驻守亚太地区,自二战以来亚太地区就没有平衡过,而是始终处于不平衡状态。这种不平衡的基本特征就是美国始终处于霸道的军事强势状态,其他国家则处于弱势。正如美军高级将领所描述的那样,整个太平洋是美国的内湖,沿岸国家12海里以外的天空与海洋都是美国军事力量自由活动的空间,任何国家的维权举措如果对美国的行动自由有所限制,就是对美国利益的侵犯。美国这一压倒性力量优势和霸道行径是造成亚太地区长期处于战略不平衡状态的根本原因。实际上这种不平衡原本就是美国积极追求的战略目标之一。2012年,帕内塔突然提出“亚太再平衡”战略,似乎是指2012年以前亚太地区的军事态势是平衡的,而今有一股新的力量出现在亚太地区,以致打破了原有的这种平衡,因此需要“再平衡”。可原先并不存在平衡,所以提出“再平衡”至少是不合逻辑,也是不符实际的谎言。如果指的是由于中国力量的崛起而使中国与周边小国之间的原有平衡出现失衡,美国想要为小国加点力量来再平衡一下,这也说不通,因为2012年以前中国的力量一直是大于周边小国,不平衡是常态,也不存在“再平衡”的问题。

美国的“亚太再平衡”战略主要矛头明显指向中国与俄罗斯。虽然美国有人一再解释这并非单指中俄,而是因为美国对亚太地区的和平与稳定负有重大责任,为了该地区不至爆发冲突,美国需要加强“警力”镇慑各方,以充分发挥“世界警察”的作用。可是一系列拉偏架的行为,如何能让公众相信呢?

中国的和平崛起是否对美国和西方世界构成威胁,这是一个人为的老问题,而答案应该是来自实践。从经济上讲,美国和西方在中国崛起中获得的红利以及中国从中得到的收益众所周知,它们之间是互利双赢的关系,而非相互拆台、你死我活的零和关系;从地区与全球安全角度看,由于中国追求的是建立互相尊重、互利共赢的和谐世界目标,因此中国从不干预他国事务,也从不颐指气使随意指责甚至颠覆他国政权,或者以武力威慑和侵犯他国,更没有在美国和欧洲附近建立永久性军事基地,派驻大量军队和武器装备,全地球巡逻侦察。因此从根本上看,美国以中国威胁论为重要依据搞“亚太再平衡”战略不论如何解释都是自欺欺人的。

凶多吉少的美日全球防卫合作

2014 年美日关系出现了一个划时代的新变化,那就是第三版《美日防卫合作指针》即将定案出炉。众所周知,美日之间在20世纪70年代就有第一版合作指针,随着双方战略环境与需求的变化,又于20世纪90年代修订出第二版合作指针,当下情况又有了新的变化,于是双方又紧锣密鼓地准备推出第三版合作指针。为何他们接二连三地要修订这一合作协议?这三版合作指针之间修改的核心问题是什么?

如果加以探究,可以明显地看出,三个版本之间的变化主要集中在双方防卫合作的适用空间在不断扩展。由于空间的扩展必然带来军事力量、活动方式、法律支持、国际关系以及军事合作与国内政策配套等一系列变化,因此这一变动牵一发而引全局关系重大。第一版合作指针的突出特点是强调在美国提供保护伞的前提下,帮助日本完成本土防卫任务。在第二版合作指针中把日本的“周边事态”纳入美日共同防卫行动的适用范围,也就是让日本超出第一版限定的本土防卫范围,可以配合美国到包括台海地区、南海地区以及俄罗斯远东濒海地区遂行所谓的防卫任务。

到了21世纪情况又进一步发生变化,2008年由美国肇始的金融危机扩散到西方,影响了全球,至今余威犹存;加上连续几次在中东、西亚发动的大规模海外战争,让美国不胜重负。虽然美国至今在经济、科技与军事力量方面仍然处于绝对优势的地位,但已经显露出疲态,加强国内经济调整、缩减国防预算、全球性战略收缩与任务分散化等举措不断。反视亚太地区,中国崛起的势头仍然强劲,国力日强,影响力愈增,贸易与交往空间日广,并且积极参与国际公共安全活动,在国际社会坚持和平外交,反对霸权行径的立场鲜明。而这是美国极不乐意看到的景象,因此“中国崩溃论”“中国威胁论”轮番上场,于是强化美日合作,进一步利用日本来牵制中国,制造麻烦,干扰和减缓中国的崛起速度成为重要选项。这次第三版合作指针的核心就是完全放开日本军事力量的活动空间,让日本紧跟美国实行全球防卫合作。第二版“周边事态”的说法被彻底抛弃,配上解禁集体自卫权的新法律解释,意味着日本可以在西太平洋任何地点,包括中国全部海域出动军事力量协同美军行动,直至在全球跟踪、监侦中国舰船的活动情况,甚至威胁中国的海上能源与贸易通道。因此可以认为这种变化具有十分重要的转折性意义,它标志着日本已经被美国从一个地区性帮手提升为全球性跟班的“准世界警察”。它的目标不仅盯着中国,已经放眼世界了。有朝一日人们将可以看到打着太阳旗的日本战舰、战机以及陆战队,跟着美军出现在干预某国的战争中,与美军并肩作战。这将是二战以来极具讽刺意味的事件,特别是这位“准世界警察”至今还顽固不化,一直企图否认二战侵略历史和大屠杀、慰安妇等严重战争罪行,并且对美国的两枚原子弹始终耿耿于怀。

另一方面,从第三版防卫合作指针中也可以看到美日双方也是各有打算、各取所需。美国可以借力日本减轻自己在西太平洋以至在全球活动的军事负担与风险,特别是让日本打头阵,以减小与中国直接正面冲撞的机会,保持战略回旋余地;而日本则可趁美国松绑的机会,将自己的活动范围完成三级跳,从本土防卫扩到周边事态,再扩大到全球,而这是日本梦寐以求的战略前景,是以安倍为代表的右翼势力企图恢复战前大日本帝国地位的通关之道。交换的条件也不苛刻,并非像日本的某位学者所描述的那样“日本只有付出而没有收获”,至多是吃小亏占大便宜。对中国和全世界来说包括美国自己,一个自称为“野狼”的国家被完全松绑意味着什么,大家可要想清楚。

引人注目的中国式安全战略

2014 年,中国仍然处在一个相当严峻的安全环境里,这给我们的和平崛起带来不少麻烦和干扰。应当看到出现这种局面具有一定的历史必然性,因为第一,从鸦片战争到第二次世界大战以来,我国都处于被动挨打的弱势地位。今天中国从“东亚病夫”逐渐变成了“醒狮”,肯定会让一些国家难以接受。尤其是过去压制、欺负、侵略过我们的国家,如今他们仍然属于强国,处于强势地位,不会甘心中国的迅速崛起,于是制造和挑起与中国的摩擦是不可避免的,而担心中国强大后会遭到中国报复的阴暗心理也难以完全消除;第二,我们所选择的发展道路和模式与某些国家的想法不一致。像美国就认为自己的政治与经济模式是全世界的楷模,必须向他看齐。而我们主张各国发展道路与模式是多元和自选的。以美国为代表的西方国家就把中国看成一种异己的危险力量,他们认为这种力量可能会威胁到他们国家的利益和前途。我国在发展过程中一直坚持中国特色社会主义道路,而且发展得又快又稳,不仅提升了国家的总体经济实力,也大大改善了人们的生活状态,这对许多国家产生了无形的吸引力,他们认为这是对西方模式惟一化的巨大威胁。所以中国发展得越好,他们越是害怕,就会想办法制造一系列遏制中国发展的障碍,妄图使中国陷入困局,迫使中国走非和平崛起的道路,以加大崛起的代价,进而拖垮或延缓中国和平崛起的进程。

综合来看,我国目前所处的外部安全环境基本可用8个字概括:“西缓东紧、陆缓海紧”。所谓“西缓东紧”是指以东西部相比较,国家的西半部相对缓和。至于“陆缓海紧”是指陆上与海上相比反差极大,几乎所有的紧张热点都集中在海上。特别是东海、南海,最突出的

是钓鱼岛问题和南海诸岛礁问题。

在新的不太安全的国际环境里要实行和平崛起绝非易事。中国适时提出了经过深思熟虑的新安全观,即超越单方面安全范畴,以互利合作寻求共同安全,以此表明自己的处世方针和良好愿望。面对现实中来自外部特别是海上的安全威胁,我们的战略选择也必须是现实的。目前的战略性举措可用8个字概括:“西通北联、东出南突”。

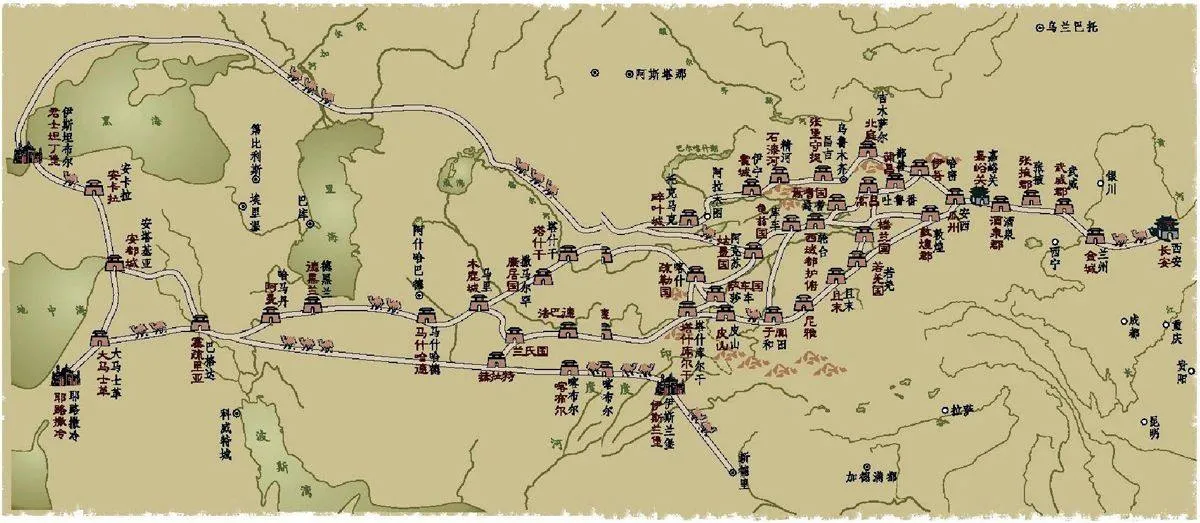

“西通”就是向西打开通道。习近平主席提出的“陆上丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路”的战略非常英明而具有远见,如果这“一带一路”打通以后,我们在经济、贸易、安全各方面就多了一个通向西亚、南亚、中东甚至非洲与欧洲的贸易和能源新通道,对中国加强西部诸国的国际沟通与合作,削弱来自东部与海上的围堵效应,改善我们国家长远而全方位的经济发展与安全问题具有重大的战略意义。“西通”方针脉络已越来越清楚,而且已陆续得到许多相关国家的赞同与支持,虽然会面临各种困难,但前景将十分可观。

“北联”就是一定要和北方的俄罗斯联动。不一定搞军事同盟,但是一定要搞好战略协作伙伴关系。正如习近平主席所说的,中俄要相互借力,这样对我们双方的经济发展、安全态势的改善意义都非常重大。全世界都明白,中俄关系不仅事关两国的发展前景,而且将直接影响亚洲甚至全球战略格局的走向。

“东出”就是东边一定要走出岛链进入太平洋,从海上走向全世界。这对打破围堵、发展经济贸易和改善安全环境都有重要战略意义。历史和现实的教训告诉我们,海弱则国弱,国强则必须海强。总之我们的海上正常民事和军事活动能力不能自我封闭,更不能被封闭,只有打通外线才能全盘皆活。随着时间的推移和能力的增强,东出的空间范围必然会进一步扩大,这是完全合乎历史发展逻辑的正常现象。

“南突”就是要突破南海受损现状,使现状不断得到改善。美国人的主张是冻结现状,什么都不要动。而冻结受损现状将使我们处于被动状态,时间一长就意味着丢失。积极主动、有理有节改善受损现状才是正路。例如成立三沙市就是改善受损现状的极好举措。还有就是我们的“981”钻井平台、渔场管理、海警巡逻、军事演习、加强岛礁基础设施建设等,这些都是改善受损现状、加强实际控制能力的必要做法。某些国家很害怕我们改善受损现状,所以千方百计以攻为守恶人先告状,甚至依靠西方强国搅局,企图向我们施加压力。我们主张政治解决争议,但必须坚持原则,做主权范围里应该做的事,因为世界上不会有任何人替我们做这些事。

我国目前遇到的麻烦是我们在和平崛起过程中难以避免的。我们必须坚持正确的内外政策,不论是经济上还是在安全领域,对方已经无法忽视和撼动我们的力量了,这时我们的麻烦就会减少,在此之前麻烦必然不断。我们不能只看到战略机遇期有利于我们发展的一面,对某些势力来说却正是对我们实行战略干扰的时期。战略机遇期与战略干扰期并存,所以大家都要有思想准备,同时也要有充分的战胜干扰的信心,这样就不会感到困惑,把这种干扰破坏看作我们国家战略机遇期过程中一种考验而冷静应对。如果我们什么都想一帆风顺,希望大家都对我们很好,这样的想法显然过于天真。总体来讲我们国家在2030年以前大小麻烦可能还会不断,我们应该有这种心理和战略准备。

中国在崛起过程中应尽量避免与他国之间爆发武装冲突或者战争。但是能否避免并不是由我们单方的主观意愿所能决定的。所以为了捍卫国家、地区以至世界的和平与安全,我们必须增强国防力量,在强化防御性威慑止战功能的同时,时刻做好反侵略战争的准备。这就是有备则安、无备则患。

阿拉伯世界裂变的产物“伊斯兰国”运动

2014年7月,作为伊斯兰极端武装组织领导人首次在视频网络上出现的巴格达迪博士,连同他的演讲惊动了全世界。他自称并且被狂热分子们吹捧为新的哈里发、先知穆罕默德的继承者、全球12亿穆斯林的领袖、伊斯兰世界的救世主。同时他所领导的极端武装组织以中世纪式的排斥、屠杀异教徒;在视频中公然展示被拘捕的西方记者被当众斩首的血腥画面;攻城掠地侵占合法国家领土,宣布成立“伊斯兰国”,妄图最终建立所谓横跨亚非欧的“阿

拉伯帝国”等一系列惊人表现,连续刺激着人们的神经,制造并积累着公众的愤怒。他们的一举一动已经成为当下国际媒体聚焦的头版新闻,也招来了反伊斯兰国联盟的联手反击。据说已经有62个国家加入美国发起的这一联盟,但至今仍然因为参与者相互交错甚至自相矛盾的外交与地缘利益,未能形成合力使局势彻底改观。看来麻烦还将继续下去。不过由于“伊斯兰国”运动的极端性和恐怖主义行径严重挑战公众的精神底线,而且野心很大,几乎与周边所有阿拉伯国家的利益相冲突,加上他反西方的色彩极浓,已经形同水火,这将使他处于被群起而攻之的孤立境地。反伊斯兰国联盟的出现仅仅是个开始。

人们不禁要问,这股力量从何而来?为何会在此时爆发而且似乎势如破竹难以抵御?美国发起的反恐战争已经消灭本·拉登,从伊拉克和阿富汗撤军而告一段落,怎么又冒出一位比本·拉登有过之而无不及的巴格达迪呢?他们的主要矛头为何仍然指向西方呢?

答案相当复杂,但有一点可以确定,这是阿拉伯世界裂变的产物。由于长期的教派纷争,导致阿拉伯世界国家之间与国家内部不同势力之间的对立,国家内部治理还有政教矛盾。多年来阿拉伯民族想要跟上世界潮流,彻底摆脱殖民主义的影响重新崛起的强烈愿望始终未断,也出现过多位强人统治企图复兴和联合阿拉伯世界重新站立在世界文明的前列,但是内部的分裂使争夺这场复兴运动的主导权与控制权的斗争日益激化,加上阿拉伯地区的前殖民者西方列强的强力介入,随意支持或直接颠覆现有政权,强行输出西方模式,打乱既有秩序,特别是几次入侵中东的战争,催生了大量不满现状的武装集团,成为激发这种裂变的重要诱因与条件。而巴格达迪抓住了这一契机,吸取了本·拉登失败的流寇式教训,干脆宣布建国,公开在占领区行使国家职能。通过税收、黑市石油交易以及多种渠道敛财,维持并扩大武装力量的实力,展开咄咄逼人的军事行动。据西方媒体报道,巴格达迪已经比本·拉登更强大和富有。他拥有本·拉登所没有的1.5万人以上的军队;装备有坦克、大炮以及拥有各类便携式防空、反坦克和皮卡化的士兵。最近甚至曝出他们准备训练自己的空军要驾驶缴获的飞机参战。

发动圣战是需要魔鬼的,而西方给阿拉伯世界带去太多伤痕,于是巴格达迪成为独一不二的最佳人选。同时圣战也需要领袖,巴格达迪自认为具有这种资格。虽然他出自“基地”组织,但因为路线上的分歧,不愿接受扎瓦赫里的领导。特别是伊斯兰国运动的武装行动开局较为顺利,本钱也很足,反西方的色彩鲜明,因此具有相当的号召和吸引力,甚至拥有西方国家国籍的叛逆青年也有人自愿前往参战。

但是建立在极端主义和恐怖主义基础上的武装集团由于本身先天性的政治与道德缺陷,以及妄想型的“伊斯兰国”野心的不可实现性,在阿拉伯裂变中虽然会闪现巨大的

爆发力和惊人的影响力,但很可能是不可持续的。因为它终究难以成为阿拉伯世界重新崛起的主流和正道。在阿拉伯多国的异动和62国反伊斯兰国联盟的压力下,这种裂变也可能在重压下趋于稳定,但从长远来看,在阿拉伯世界消除分裂出现真正团结以前,麻烦还会不断而最终结果应当是值得期待的。

结 语

2014年即将过去,2015年将迎来二战胜利70周年。全球军事安全环境是否会在人们的二战记忆尚存的年代里获得改善,这仍然是个问题。2014年5月21日,习近平主席在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上的讲话,对国际安全问题提出了十分中肯而实际的观

点,那就是各国的安全应该是共同、普遍、平等和包容的。在此基础上才有可能通过安全合作,求得国家、地区以及全球的安全。任何与此相背的做法,小则可能会“吹灭别人的灯,会烧掉自己的胡子”,大则可能引发大火伤及大家而不可收拾,甚至带来谁都不愿接受的毁灭性后果。

中国的安全目标是明确无误的,和平崛起就是安全崛起。我们需要在安全的环境里崛起,同时崛起的中国也会为营造共同安全的环境做出贡献。

责任编辑:安翠香