血腥屠场外的残酷战争(下)

2014-04-12乔良

协约国的惨胜与代价

与以德国为首的同盟国相比,英、法、俄组成的协约国阵营,在人力物力诸方面,都拥有巨大的资源优势。但一场越打越失去目标,打到后来,胜利就是一切的持久消耗战,是任何一个国家都无法承受的,因为没有一个国家的资源是无限的,同盟国如此,协约国也如此。特别是当交战双方把军事战争打成消耗战的同时,也把贸易战、金融战打成了消耗战,就更是如此。

越打越滥的战争,无情地压榨着同盟国,也同样压榨着协约国。以英国为首的协约国,虽然成功地压制了同盟国的战争融资能力,使其借债无门,从而从根本上打击了对手持续进行战争的能力,但其自身有效的战争融资能力也受到损害,最终让自己债台高筑。就这样,为了那个迟迟不来的胜利,一个个债权国沦落为一个个债务国。

为了应对日渐临近的大战,1913年,法国未雨绸缪,借债额达到了国家收入的86%。同年,俄国的公共负债总额也急剧攀升,从44亿卢布增长到88亿卢布,翻了整整一番。而英国的国债则在同期比其他欧陆国家都要高,是其公共税收的10倍之多。

战争对于经济的恶化,总是从金融开始。因为金融是经济生活最敏感的温度计。战争开始不到一个星期之际,金融温度计的水银柱已经开始爬升:

“7月27日,俄国中央银行就已经被迫终止黄金兑换。”在为了防止战争导致黄金外流方面,协约国与同盟国一样拿不出更好的办法。这一暂时在战时中止金本位制的短期行为,其结果就是使其在战后也未能真正得到恢复,直到被美国人在1971年8月15日彻底废止。英国人虽然没有马上宣布终止黄金兑付,但“当英格兰银行7月31日试图通过将基本利率翻倍至8%来免受相同命运时,次日该数字又上涨了2%,直接导致市场瘫痪。为了避免彻底内爆,证券交易所不得不于31日停业。柏林和巴黎也出现了相同情况。”法国则在同一时间陷入了“收税情况严重恶化,这种局面一直持续到战争爆发前夕。”

环球同此凉热,覆巢之下岂有完卵?在影响正常经济生活方面,战争对于交战双方来说都是对峙的。

如果说战前的金融波动主要是由于恐慌所致,但当战争残酷地迎面走来时,它脱缰野马一般的耗费,对于参战国经济和金融无止境的索求,就是谁也无法回避的现实。

仅以法国为例。“战争所需的庞大的军事费用,使法国在1914年度的财政预算赤字高达55亿多法郎。”为此,法国政府除了加速开动印钞机,已别无选择。“法国的货币流通量不断增加,在1914年第四季度,信用流通量竟然高达96亿多法郎。”其结果只能是“国库亏空,入不敷出。”

看不到尽头的绞肉机式的战争,把一个个国家拖进了债务的深渊。除了还远在大洋彼岸隔岸观火的美国,所有投身这场战争者都被迫吞咽下负债累累的苦果。

“截止1917年,俄国外债额达8.24亿英镑,意大利和法国净外债额同样巨大。截止1919年,英国向联邦自治领和战时的盟国提供贷款共计18亿英镑,相当于国内生产总值的32%,并向美国和其他国家借贷13亿英镑(相当于国内生产总值的22%)。”这意味着所有国家不但要背负起债务国的重负,还要无一例外地让自己的国家和国民承受严重通货膨胀的啃噬和煎熬。更有讽刺意味的是,战争经常出现的“伤敌一万,自损八千”的情况,在一战的战场内外都展示得淋漓尽致。无论是战胜国还是战败国,会发现双方在这场战争中付出的代价几乎是相等的:双方都站在了战争的废墟上,而这还不是参战国付出的最后代价。最后的代价是,几乎所有参战的帝国君主都因这场战争而垮台,古典帝国的时代在欧洲结束了。

只有置身事外的美国是“例外”。这时的美国“是净债权国,债权额达70 亿英镑,约占其国内生产总值的9%。”要知道,不过四年前,美国还是世界上最大的债务国。

战争是国际关系最大的颠覆者,当然也就是债权与债务关系的颠覆者。

美国,大战惟一的受益者

当整个欧洲大陆变成了一个巨大的生命绞肉机和资本吞噬机时,美国人一直隔着大西洋冷眼旁观,并不急于下注。它只是把自己手中的钱—战争资源和资本—源源不断地借给那些输红了眼的赌徒们,就像不时把干柴投进灶膛中一样,以便使炉火烧得更旺。它一直在等待属于自己的机会,这个机会不像某些浅见的历史学家们以为的那样,是由于德国人疯狂的“无限制潜艇战”,愚蠢地击沉了英国人的“卢西塔尼亚”号,也不是德国外长齐默曼犯了一个激怒美国统治者和全体国民的致命错误。

这些历史学家断言,这两个事件导致了一直保持中立的美国人倒向了协约国一边。这是对精于战略盘算的美国人的低估。如果说这也算是美国参战的原因的话,那只不过是美国人投身那这场毁灭欧洲的战争的借口。对美国人来说,即使没有这些事件,照样可以找到其他合适的借口。美国人一开始就知道,加入到这场战争中是迟早的事,它要做的只是何时加入。这是个时机问题,但这个时机和时间无关,它只取决于一个条件,那就是什么时候,整个欧洲燃烧到油尽灯枯。只有这时,美国人想要的时机才会成熟。因为美国人真正想要的,是权力从欧洲那些老牌帝国,确切地说是从世界霸主英国人的手中向美国转移,而不是仅仅发战争财,获得目光短浅的商业利益。“美国驻英大使佩奇给总统顾问爱德华·豪斯的信中说:‘差不多全体欧洲国家都要破产……’整个世界的前途会落在为我们手中。”为这一刻——击垮英国,美国人已经等了很久。但美国人先要击垮的对手,却是德国。德国人在19世纪末叶,其经济实力超过英法,成为世界老二并直追美国。甚至开战前一年,在国际市场中所占份额21%超过美国的17%之后,美国人就大吃一惊,并坚定了必须打垮这个霸权竞争者的决心。为此,美国只能选择站在自己迟早要取而代之的英国及其协约国一边。但为什么要在战争打到第四年,美国才丢掉“中立”的面具,决定参战?原因不言而喻:美国需要德国这个后起之秀,倾尽初生牛犊的蛮力,消耗英国。而为了使年迈的狮王能够支撑得更久一些(同时也就消耗得更狠一些),美国这个战前的债务国,慷慨地向自己从前的债权人敞开钱包,先后分别借给英国47亿,法国40 亿美元,开始扮演“战争的最后借贷人”角色。历史证明,谁能扮演这个角色,谁就将是战争最后的胜利者。

扮演这一角色的好处在美国人还未投身战争之前就已经充分显现了出来:“美国从战前的债务国一跃而上升为世界上最大的债权国,同时也成了世界上最大的资本输出国。”“它不仅回收了交战双方在美国的有价值股权,而且增加发行了巨额债权的数量,加快资本输出的速度。到了第一次世界大战结束时的1919年,美国在国外的总投资额高达70多亿美元,协约国向美国的借贷也高达100亿美元。”与此相应,美国的黄金储备也在迅速增加,“占世界黄金储备量的40%。”从此,“国际金融中心也逐渐偏离

伦敦,开始向纽约转移。”

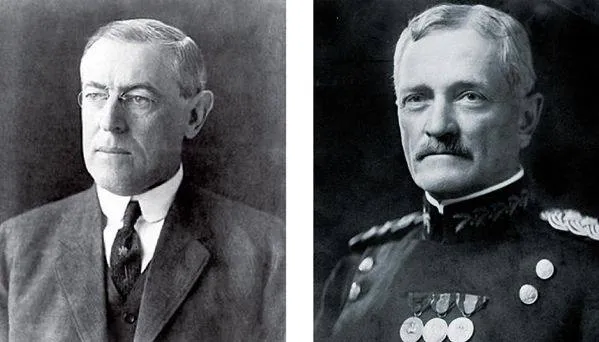

“美国总统威尔逊无法抑制心中的兴奋,说道:‘在当今世界金融领域和商业领域,美国所占的地位和必须占有的地位,所取得的成就,都是以前我们不敢想象的。’”显然,对于这位学历最高(博士学位)的美国总统来说,胜利好像来得太快,也太容易了些。

此时,远在大洋彼岸苦战的英国人,心情就不会有威尔逊总统这般轻松了。因为德国人又重新恢复了“无限制潜艇战”。“英国大量战舰、商船被击沉,战争形势开始朝着有利于同盟国方面转变。以英国为首的协约国有战败风险,并且英国的金融形势已经开始出现崩溃的迹象。因此,威尔逊认为,从保护债务国的角度看,美国应该立即对同盟国宣战。”

这是威尔逊总统说服国会授权美国参战的最好理由。但从总统本人到那些支持美国参战的议员们,都在肚子里揣着另一个更能说服自己的理由:老牌帝国英国倒下,已是指日可待的事情,新兴帝国德国,才是与美国争夺霸权的强劲对手。所以,必须赶在它击败成为新的欧洲霸主之前击败它。这样在战争结束之后,将不会再有任何一个国家,阻碍美国登上英国人曾经坐了百年的王座。

而恰在此时,德国人击沉了英国商船“卢西塔尼亚”号,造成美国公民的死亡,接着又从英国情报机构“及时地”传出了德国外长齐默曼秘密致电德国驻墨西哥大使,授意他策动墨西哥政府向美国提出领土要求,并建议德墨结成抗美联盟这一足以激怒全体美国人的消息。一切都来得恰到好处,正应着中国人的一句俗语:想睡觉就有人给你递枕头。最后,德国潜艇又干了一件蠢事:击沉美国军舰“豪萨顿尼克”号,终于把美国人铁心拖进了对德国的战争。

1917年6月27 日,由潘兴将军统率的美国远征军登上了欧洲大陆,虽然这支临时拼凑起来的军团远谈不上强大,但已足以使战争的天平,由于压上了美国这只巨大的砝码,毫无悬念地向协约国一方倾斜。

这样的结局,虽然早在开战之前就已注定,但却足足打了四年零三个月,耗尽了几乎所有参战国的人力物力才见分晓。对于自认为“是上帝的特选子民”“白人至上”的欧洲人来说,真是莫大的讽刺。但对于悲催的欧洲人来说,其厄运并没有到此就画上句号。第一次世界大战的结束,用法国元帅福煦那句意味深长的话来说,“这不是和平,只不过是20年的休战。”

果然,整整20年后,第二次世界大战爆发。这场战争尽管规模、时长、损耗和惨烈程度,都远远超过了一战,但从某种意义上说,却只是一战“跳空高开”后的“缺口回补”。用我一位朋友的话说,就是“把一战没打完的仗全打完了”。因为,一战的结果并未能让觊觎王座的美国人如愿以偿—彻底实现“权力转移”。大英帝国虽然摇摇欲坠,但仍坐在王座上不肯对新贵美国屈尊俯就。被《凡尔赛和约》高达1320亿金马克的战争赔款逼红了眼的德国人,也在把复仇的牙齿咬得咯咯作响。如此一来,第二次世界大战爆发是迟早的事情。

福煦一语成谶。在这种情形下,美国人显示出来的战略耐心与他的战略谋算一样深沉老到。直到20年后,欧洲通过下一场战争,把新老帝国间所有的积怨,也把他们所有的财富,连同欧洲人引以为傲的古典文明,一齐打光打尽,才心有不甘却又无奈地拱手向美国人交出世界霸主的权杖。至此,由大英帝国推进的贸易文明为标志的第一轮全球化结束了,而由美国人推进的金融文明为标志的第二轮全球化,还要等二战结束后1/4个世纪,才将拉开大幕,这是后话。

(摘编自《国防参考》)

责任编辑:安翠香