位梦华:九赴北极亲历记

2014-04-10李伟刘敏

李伟+刘敏

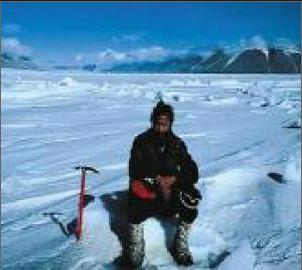

我第一次去北极是1991年,到现在已超过20年。在这20年中我一共9次前往北极,在北极度过两个冬天,最长的一次住了13个月。

1967年开始工作后,我一直从事的是地震成因及地震预报研究。改革开放后,邓小平提出让科研第一线的研究者参与国外合作,学习国外先进的科学技术。我就是在这个机遇中作为访问学者,在1981年被派到了美国。

我去美国,是做地球物理方面的研究。美国人非常关心南极的资源,跟我合作的教授手里有一个项目,就是去南极勘探石油。而当时中国还没有南极的相关研究。1982年,我就借此机会,跟那位美国教授第一次去了南极。

当时,西方国家对南极的研究已经进行了几百年,我们的邻居日本,也已经开展了四五十年,而中国还站在极圈外面,对南北极一无所知。因此科考期间,我搜集了很多资料,回国后一直在写关于南极的文章和专著。与此同时,我国也在筹备南极研究。1984年,我国第一次组队去南极,建立了第一个科学考察站——长城站。只是那时候国力还不够,缺乏资金,长城站建得很小,也没有进入南极圈。

我自己回到单位后,有一段时间从业务岗位调换到行政岗位,没能继续做南北极的科研。但我一直在思考地球两极的科研问题。南极的国家考察已经开始,但我们不能只知其一不知其二,我一直想去北极考察。为了实现这个想法,我开始四处筹划资金。最后终于在国家自然基金会申请到了一个研究两极对比的题目。基金会和国家地震局各给了我3万元,拿着这6万块钱兑换出的1万多美元,1991年我第一次自己去了北极。

第一次到北极,我住在美国阿拉斯加的巴罗。巴罗是美国最北端的城市,位于北纬71°17,在北极圈以北515公里,离北极点大约有2100公里。小城的西边是白令海峡,北边是北冰洋,地势平坦,没有任何遮蔽。这也是爱斯基摩人聚居的地方。

7月下旬到巴罗,一直到9月中旬回国,我度过了当地最暖和的日子。巴罗是正宗的极地气候,夏天温度跟北京的冬天差不多,气温在零度上下浮动,最高时到11℃,当地的爱斯基摩人就热得受不了了。整个巴罗都是苔原带,最下面是冻土层,土地冻结得跟石头一样坚硬,上面有一层十几厘米的土壤在夏天会化开,长出小花小草,但树木依旧无法存活。海岸边的冰盖在夏天消融,化出大概一两百公里宽的范围,中间依然是厚厚的冰盖,经久不化。

第一次去巴罗,我起初住在当地宾馆里,但宾馆的消费很高,连吃带住,每天要花掉150美元,我的经费马上就变得捉襟见肘起来。那时我每天在镇上的图书馆搜集资料,馆长看见一个黄种人每天都来看书,对我非常感兴趣。得知我经济紧张,他把自己的邻居汤姆介绍给我,想让同是科学家的汤姆帮我想想办法。

汤姆一开始并不愿意伸出援手,他是阿拉斯加北坡自治市镇的首席科学家,在巴罗已经待了二十几年,自己管理一个科学考察站。但汤姆慢慢发现,我一直留在巴罗不走,整天埋在书堆里,觉得我是个想做事的人。最后,他还是让我搬到了他主持的考察站里,虽然考察站的住宿条件远远比不上宾馆,但能让我省下一大笔住宿费。汤姆还让我免费在站里吃饭,但我抹不开面子,依旧每天自己买东西吃。

那个考察站原来是美国海军的一座基地,“冷战”时期发挥过作用,后来成为科研基地。这里成了我后来在北极多次从事研究和写作的大本营。

渐渐地,我跟汤姆的友谊逐渐加深。我出去考察时,汤姆帮我借车,他还出面把我介绍给当地的爱斯基摩人。爱斯基摩人平时不喜欢与外来者打交道,但因为信任汤姆,也跟我变成了好朋友。汤姆跟我的友谊一直维系到现在,他已经80多岁了。

第一次考察结束后,我回国一直想推动北极研究,但国内当时还没有任何组织管这件事。我到处找人,后来中国科协出面,成立了一个中国北极科学考察筹备组。我被任命为副组长,负责筹划未来的科学考察。

我认为中国人应该组织一个自己的考察队,真正走到北极点。为了这个想法,1993年我又一次回到了巴罗,找到汤姆了解情况,探讨怎么去北极点,为之后的考察探路。在后来的考察队成行前,1994年,我第三次回到巴罗,这一次是跟浙江电视台合作拍摄电视专题片,用中国人的眼光来观察北极。

为了这部片子,我们从巴罗启程,深入到美国、加拿大、丹麦、挪威和芬兰等国的北极地区,因为时间和经费的限制,最后没有去成俄罗斯,相当于绕着北极走了大半圈。那次拍摄制成了《世纪间的传递——北极探秘》20集电视专题片和其他一些电视系列片。电视片在国内多次获得科普类的奖项,制作成英文版后,在巴罗当地也广受好评。爱斯基摩人看了很喜欢,几乎家家都收藏了这套录像带。

前往北极点

1995年,中国科协主持、中国科学院组织了中国首次远征北极点科学考察队,正式开启了前往北极点的征途。我任总领队,队伍里25名成员除了十几名科学家外,其余的都是记者。当时中央电视台杨伟光台长非常重视,派了6个记者参与采访,其中就有现在的央视著名主持人毕福剑,当时还被叫“小毕”。

我们一行人先到加拿大小镇雷索柳特,从这里走到北极点需要一个半月。但我们没有时间,就联系了当地一个服务公司。公司的老板保尔是个美国人,他自己曾经到过北极点,此后就组织了一个北极服务公司,提供飞机、衣服、狗拉雪橇、灶具、食物等。我们选出7名队员,让他筹备了全套装备,租用他的小飞机,把这7个人送到北纬88°。然后,队员们带着设备,再跟随向导徒步到北纬90°的北极点。

从88°到90°,直线距离是220公里。但走起来要漫长得多,一共花了十几天。我们4月下旬到达北纬88°的时候,气温还是零下二三十摄氏度。队员全天徒步十几个小时,一天下来也只能走十几公里。毕福剑当时也是7名队员之一,他每天扛着摄像机跟我们在冰上走,工作很辛苦。

在北极徒步,最痛苦的是,我们脚下的冰盖是来回漂移的。有时候白天拼了老命走了十几公里,一觉醒来,发现风把整个冰块都吹了回去,全白走了。也有时候运气好,冰块被吹向极点,大家就特别高兴。endprint

路上危险很多,最常见是暴风雪。两极都是风极,重力风从天上向下吹,南极是地球上风速最大的地方,北极也相差不多。此外,最危险的还是冰缝。作为北冰洋的中心地区,极点附近的冰盖看上去非常干净、美丽,但危险也正是潜伏在这些看上去的平静之下。

在冰盖上行走,随时都有可能失去生命。冰盖下面是洋流,洋流把冰盖撕裂,裂缝刚刚产生就暴露在零下四五十摄氏度的温度里,很快就会结出薄薄的一层冰,遇到下雪掩盖住,人根本看不出来。一旦踏入,下面就是冰冷的大洋。哪怕侥幸能爬上来,浑身结冰也会立刻冻僵休克。我们无路可循,只能凭经验来规避,队员们用一根绳子像糖葫芦一样拴成一串,最有经验的人在最前面,看哪里安全走哪里。后面的人要严格按照他的脚印走。

一旦有人掉下去,第一件事不是去救同伴,而是立刻固定好自己的脚跟,再把同伴拽上来,否则就可能全军覆没。

这一路上我们见到过北极熊的脚印,但未与其遭遇。我们带的20多条爱斯基摩犬对北极熊有震慑力。

那次路上共用了两个星期,每天都是风餐露宿。很多人认为中国北方也能到达零下三四十摄氏度的温度,认为无所谓,那是因为在国内很快就能从户外进入室内。我们在北极晚上住在帐篷里,内外是一个温度,呼出来的水蒸气变成雪花又落下来,早上起来,睡袋上落了一层雪。

在这种情况下,人的脑子会变笨,动作反应都很慢,各方面身体机能都在下降。每天只能吃巧克力、鹿肉干这种方便食品,烧一壶水要两小时。汽油炉子架在帐篷外面,大风吹着,用一个小时才能把冰化成水,再用一个小时水才能沸腾。把食物放进去煮,出来的都是糊糊,就像猪食一样,什么味道都没有,那也必须都吃掉,否则无法补充体力。

一路上都是单调的茫茫冰雪,没有别的颜色,也没有别的生物,连个小虫子都没有,只有这一队人、一群狗,而且每时每刻都处在生命危险中。为了赶时间,我们每天只能睡4个小时,醒来就往前赶路,多待一小时,就多一个小时的危险,不知道什么时候就死掉了。在这种情况下,每年只有60%的科考队伍能到达北极点。

我们终于到达了北极点,在那里住了一晚。按计划,其余考察队员会乘坐3架飞机飞过来与我们汇合,但其中一架飞机起飞后发生了漏油事故,有一部分人最终也没有能到达北极点。

未完成的探索

1996年,因为爱斯基摩朋友们邀请我,我自己又去了一次巴罗。几次交往后,我已经跟爱斯基摩朋友打成一片了。爱斯基摩人淳朴,和他们生活在一起,就像是跟我们的祖先交往一样。在他们的社会形态中,人和人的关系非常简单。

我的兴趣范围也渐渐从单纯的地球物理扩大到爱斯基摩人的历史和文化。1998年7月底到1999年3月,我又带着刚退休的老伴一起过去越冬,专程去写了一本《最伟大的猎手——阿拉斯加北极的爱斯基摩人》,2000年由商务印书馆出版。

冬天的巴罗很冷,极夜没有太阳,但非常安静,是写书的好环境。我们住在有暖气的基地里,每隔十几天坐汽车到巴罗镇上的超级市场采购物资,回来放到冰箱里自己做着吃。我们住在一间只有17平方米的小木屋里,四面都有窗户,只有一个门对着北冰洋,距离不到300米。从这里再往北就没有人家了,所以,我们是居住在北美大陆最靠北的一对夫妻。夏天,北冰洋里巨浪翻滚,波涛汹涌,威力无穷;一到冬天,则冰雪覆盖,一马平川。大洋消失,陆地隐形,没有了界限,变成了一个洁白的世界。

我最后一次去北极,是在2005年。此前2002年7月底到2003年8月,我在那里住了13个月零一周,开始写《恐怖世界三部曲》,用科幻写关于人类未来的探索和考虑。

这本书动笔时,我已经62岁,考虑了很久。人类发源于热带,发展于温带,现在人类正在向两极进军,人类就要思考自己的出路在哪里。

如今北极的资源对世界各国都有极大的诱惑,因为地球上25%的石油和天然气都在这个区域。军事上这也有重要的战略价值。由于人类社会的主体是在北半球,北半球的气候、环境都受北极控制。

北极作为国际化发展中战略重地的同时,也成为人类现代化的牺牲品。9次来北极,我自己亲眼见证了气候变化。1991年9月11日第一次离开北极时,土地已经封冻,当天下了很大的暴风雪。但我2005年再去,10月份陆地还没有冰冻。全球变暖给两极带来了显而易见的影响。

随着北极开发,爱斯基摩人也在不断经历着外界事物的冲击。不到100年中,他们从新石器时代迅速进入现代社会,完成了人类四五千年的发展跨度。但他们淳朴的社会文化也受到了冲击,这些生活在人类社会边缘的人群,每天都在转型,要适应现代生活。怎么把本族的语言、社会习惯保留下来,成了紧迫的问题。

所以,北极的科学、资源、人文、军事、政治都很重要,影响到未来人类的命运。人和人、国家与国家、民族与民族之间都是平等的,人和其他生物之间都是平等的,我们必须共同分享地球的资源,只有这样,才能拥有光明的未来。

这些对人类终极问题的思考,都是在巴罗进行的。那里非常安静,晚上偶尔可以见到极光。基地里没有电视、报纸,我也不听广播,就像到了另一个星球。

去了这么多次北极,我现在还有一个梦想,就是能在中国孩子和爱斯基摩孩子之间架起一道桥梁。让他们交朋友,像亲戚一样相互交流,互相学习,这会影响几代人。我的身体没问题,如果有机会能实现这个梦想,我还想第10次去北极。

(注:位梦华——国家地震局地质研究所研究员) (吴京寒荐自《三联生活周刊》)endprint