7000份遗嘱和它们的最后驿站

2014-04-08杨宝璐

杨宝璐

秘密总被藏在最不起眼的地方。

陈凯提着一只带锁的手提箱,皮鞋击打地面的声响,不断在空旷的房间里回荡。

在北京顺义的这座整日灯火通明的建筑里,37岁的青年律师穿过一条十几米长的走廊,穿过一列列矗立着的双层铁柜——那些标着编号的巨大铁柜,一直延伸到天花板,仿佛组成了一個密不透风的城堡。

过去的一年里,陈凯多次与同事一起来到这里——按照规定,进入此地必须两人同行。2013年,他们开始在这里为7000个生者,保存他们死后的秘密:他们的财产、他们对这个世界最后的话语,都会浓缩为几张纸,封存于铁皮柜中。

陈凯打开一个铁柜,将手提箱里的文件放进码好的文件夹。这些秘密已经被编上编号,和别人的秘密挨挨挤挤地收归档案袋,静静地躺在柜子深处。

当某一天柜门再次打开,它们会被从封存中唤醒,来讲述主人的最后一段故事——那是他们生前面对死亡的准备,也是他们关于身后一切的抉择。

这些秘密被称作:遗嘱。

遗嘱走进金色小巷

年过古稀的赵初年走进中华遗嘱库登记中心的密室里,他平静地望向摄像机,一字一句念出他留给这个世界的最后的话语——他有三个孩子,而他决定在死后将房产和存款留给其中两个。

2014年10月,这段尘封了480多天的影像第一次在赵家的三兄弟面前播放——这是父亲死亡前留给他们的最后影像。

屏幕前,未能得到财产的大儿子竭力保持着礼貌与克制。他紧锁眉头,把能想到的问题都问了一遍。父亲的死亡,一度给这个家庭留下悬念——直到如今,他才知道答案,父亲早已背着兄弟三人立了这份遗嘱,而身为长子,他什么都没有得到。

他将父亲的遗嘱拿在手里,纸上的字迹正是出自父亲那只颤颤巍巍的手。在生命的最后时刻,父亲几乎失去了写字的力气,但遗嘱里歪歪扭扭的字迹却与留在影像里的内容一模一样。

他无法辩驳,只觉得父亲不公。直到他的两兄弟表示愿意每人拿出五万块钱给他做补偿,也是替父亲为他留下些许慰藉。

这是尘封在遗嘱库里第五个被重新打开的故事……而铁皮柜里剩下的7000多个尘封在文件夹里,故事也大都涉及这样的家庭财产继承与分配。而这些故事的主人,也都曾像赵初年生前一样,走进遗嘱库登记中心的那间密室。

与北京顺义神秘而封闭的遗嘱保管库不同,中华遗嘱库的登记中心设在老北京腹地西交民巷的一间平房里,在这里立好的遗嘱最终都将送到顺义的保管库中。

当秋天将银杏树染成金色,古老的巷子依然被京城最浓郁的生活气息覆盖着。街坊聚在小巷里打牌、闲聊。如今来打听遗嘱登记的人多了,只“遗嘱库”三个字一出口,大家就会抬手一指,“喏,往后走”。

遗嘱库建立一年多以来,已有超过一万名老人,带着他们的遗嘱一起走进这条长满银杏的小巷。对于他们来说,立遗嘱的过程有些繁琐:

他们先要提交申请表,然后按照预约时间前往遗嘱库办理遗嘱咨询和起草,之后接受精神鉴定,确认拥有完全民事行为能力之后,才能进到屋子里面抄写遗嘱。最后,他们还必须走进密室,在工作人员和见证人的见证下,对着镜头把自己所写的遗嘱清清楚楚地读上一遍。

立遗嘱的过程一般要历时半年到一年的时间,老人们却将它视为人生中一场重要的仪式——有的老人特意在面对镜头的那一天穿得整整齐齐;有些老人则会在读完遗嘱之后,请求工作人员为他们拍照留念。

就像赵初年的“秘密”一样,在此之后的很长时间里,这些影像和遗嘱将一起被锁进遗嘱库的铁柜。直到未来的某一天,铁柜再次开启,它们将宣誓主人最后的嘱托与尊严。

房子值钱,人心就复杂了

76岁的王兴兰知道自己的遗嘱将在未来的某一天被后人打开。在2014年9月17号的一大早,她走进这条金色的小巷,开始将自己的“秘密”封存进遗嘱库的铁柜。这个有些“潮”的老太太,随身配着两个手机——用“小米”打电话,用iPhone打游戏。

她只有一个闺女,自然也从未想过立什么遗嘱。直到某一天,她在电视上看到律师陈凯讲述遗产纷争的故事:一位老人去世后,女婿却开始与女儿争夺老人留下的房产。

“嗬,你别以为独生子女就能继承全部财产!”跟闺女长谈一次后,老太太来到西交民巷领走了一张登记表。她曾权衡良久,最终决定把房子留给自己的外孙,然后潇洒过完人生,“再也没什么事好牵挂的了”。

很多老人都是在陈凯不遗余力的宣传中嗅到了家庭暗藏的危机。从业十三年来,陈凯听过太多家庭的悲欢:儿子去世后,公婆因房产跟儿媳对簿公堂;夫妻双亡,娘家与婆家争夺孩子抚养权;老人留了六份遗嘱,三姐弟争执不休闹上公堂……

王兴兰一边审视着手里的登记单,一边讲述着自己的故事:“房子在自己手里总不能飞了吧?但这感情可是说没就没了的。” 她脸色一凝,开始提醒身边陪老人来的中年女人们:“你们都该留个心眼儿,总不能我们老人家辛辛苦苦一辈子,到头让人家分走娘家一半财产……”

财产——注定是人类遗嘱中永恒的话题。

王兴兰的声浪里,坐在一旁的李建华悄悄收起了申请表。这一次,她是替父母来咨询的。曾经在她心里,父母的财产属于两个弟弟。尽管81岁的父亲和79岁的母亲如今仍要靠三个出嫁的女儿赡养,但“嫁出去的女儿泼出去的水”依然是农村人的习惯。

仿佛是电视调解节目中的“狗血剧情”,突如其来的财富改变了这个家庭:2009年,老两口的房子进入了拆迁范围,不但可以分到一套市值百万的楼房,还能拿到8万多元的农田补助。

于是,从那天起,家庭陷入了混乱:小儿子为抢房产,与父母闹上法庭;大儿子为要钱财,不惜在街头与父亲动手。

“养爹妈的时候一个个都躲得老远,争房产比谁都积极。”在李建华看来,两个弟弟正是因为财产才与父母大动干戈——“这都是房子惹的祸,以前房子不值钱,哪需要立遗嘱……”

房价高,房子就成了遗产争夺的核心。虽然政府推出了一系列调控房价的政策,但北京的房价还是节节攀升,从2013年7月至2014年6月这一整年的时间内,新房均价突破了3万元/平方米。

房价飞涨,人心却复杂了。遗产的纷争像一场瘟疫在一个个家庭间蔓延。

据最高人民法院研究室调查數据显示,2012年,全国法院新收继承纠纷一审案件达168159件,同比上升 37.95%。

李建华或许无法阻止继承官司也在自己的家庭上演。这一次,她没能帮着父母立成遗嘱——得知要历时一年多,并缴纳精神鉴定的费用,老人最终决定息事宁人。

这正是陈凯所注意到的问题:“很多老人之所以权益受到伤害,就是因为没有意识到,财产是自己的,自己想怎么分配就怎么分配,不需要公开。”

“剑走偏锋”

兴许是接触太多类似的例子,长着一张娃娃脸的陈凯对世态人情洞若观火,再狗血的案例,在他眼里,都是人之常情,同时,他又是一个冷静的思考者——怎样在人情与利益之间找到一个平衡,将家庭事务纳入到法制范畴中来?

在我国,民商法的公司并购案子是最热的,而遗嘱继承这一块,还处于尚未完善的状态,陈凯敏锐地从中发现了自己可以发挥的天地。

这不是陈凯第一次独辟蹊径,早在中学时代,陈凯酷爱“剑走偏锋”的一面就凸显了出来。高考时,陈凯决定到北京学法律。然而当时成绩不是很好,到报志愿的时候,他左思右想,选择了北京石油化工大学的法律专业——在整个他那一届的江西,只招一个人。

招得少意味着没人敢报,陈凯孤注一掷,赶上了进京的这趟车。

2007年,律师陈凯就决定建立起这个庞大的遗嘱库。

“根据2014年北京常住老年人口300万这一数据,即使10%的老人有订立遗嘱的需求,其总量也将达到30万人,这将是多么大的市场?”当然陈凯自己的盘算是,这一公益事业将带动庞大的遗嘱市场发展。

等全民立遗嘱的意识建立起来以后,立遗嘱将形成一个产业链,不仅可以带动相关服务产业的开发,尤其是刺激老年人的消费需求,而且还能开发高端人士立遗嘱的市场。现在,愿意早早立遗嘱的中年的中产阶级还很少,但局面一旦打开,他们对于财富传承产业的需求,将形成巨大的利润空间。

在陈凯看来,西方的遗嘱继承已十分普遍,甚至有律师事务所专门从事遗嘱的登记和保管业务。然而这在中国却遭遇了新的问题:“从法律上讲,立遗嘱应当跟律所建立关系,但是在习惯上,中国人是找律师而不是找律所。律师一旦跳槽、出国、生病,都可能对立遗嘱的人有影响。”除此之外,找律师立遗嘱,少则五六千,多则一两万,这对中国的老百姓而言也是一笔不小的开销。这些因素共同导致中国遗嘱的无效率高达60%。

2009年,借着担任中国老龄事业发展基金会法律顾问的机会,陈凯提出了建立一个公益性遗嘱库的建议。经过四年的反复论证,“中华遗嘱库”在2013年3月21日终于开始了正式运作。

不过,这一切却很快引来了非议。在小巷里的邻居们看来,遗嘱库的建立多少有点把家庭矛盾摆上台面来。遗嘱库旁的小饭店老板,就从来没有正眼瞧过这个门庭若市的邻居:“本来人家家庭和睦得很,这下可好,遗嘱库一开,都逼着爹妈来立遗嘱了。”

街坊们的反应早在陈凯的预料之中。2013年,他去中国科学院开设讲座,也有不少老干部对立遗嘱表现出排斥——毕竟死亡在中国是个晦气的话题。他甚至开始考虑更多中国人的“忌讳”。遗嘱库刚开张的时候,他一度采用篆书来写招牌,“不认识的人看不懂”,而专门来的人自然会找到。

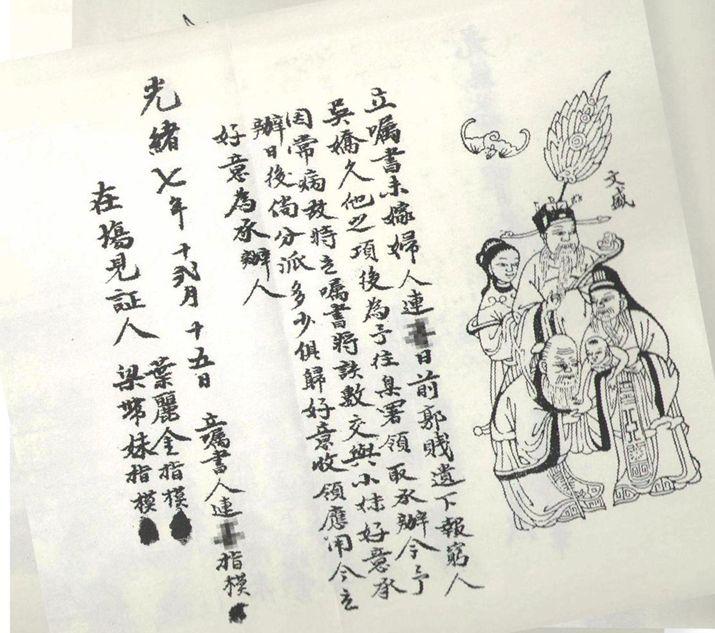

陈凯喜欢用一段往事来回答反对者的质疑:1970年代,香港在拆除旧海军船厂的过程中意外发现了大批遗嘱档案。这些遗嘱上福禄寿俱全,保持着华人传统,其中保存最久的一份立于光绪年间。“这足以说明,早在光绪那个时代,人们就已经有了立遗嘱的概念。”

人们对于遗嘱库的热情却超出了陈凯的预料。为了避免冷场,遗嘱库开张之前,他还曾张罗了一个新闻发布会。但在开门的第一天,办公室就被前来登记的人围得水泄不通,不少住在郊区的老人转了几趟车专程找来。办公室的6部热线电话,一天内增加了217个未接来电,预约超过700人。有人专门打电话到市长热线投诉:“为什么遗嘱库的电话一直打不通?”

一年多的时间里,中华遗嘱库成功办理遗嘱登记7000多份,还有3.8万余名老人进行了遗嘱预约登记。2014年9月23日,位于朝阳区北苑绿色家园媒体村的中华遗嘱库第二登记中心正式挂牌运行。在陈凯的设想中,他们未来要构建一个更完整的“遗嘱系统”,把遗嘱库开到全国各地,让更多的老人能享受服务。

“等到下午也得等。”北京的深秋,一位老者在遗嘱登记中心等着完成登记。每天,这里的长凳上都会坐满一排白发苍苍的老人。因此多了生意的饭店老板,却仍不以为然:“这么大年纪瞎折腾,也不知道图什么?”

读完遗嘱,才算宣告死亡

“图什么”是陈凯曾经一遍遍解释的问题。为了推广中华遗嘱库,这一年多来,陈凯频繁出现在各种普法节目里。现实中的他谨慎而踌躇满志,说话声音又轻又快,而到了电视上,他的语速便缓慢得多,热情却盖过了平日的谨慎内敛。在他的设想里,“到中华遗嘱库去立遗嘱”不仅仅意味着交待身后的财产,它还意味着让中国人形成遗嘱继承的观念。

对于仪式感,陈凯有着近乎执着的追求。在他眼里,只有把死者生前所有的话全部交待完,才代表着他与人间至亲永恒的告别:

“死亡就像结婚一样,领了结婚证,不算结婚,只有办了婚宴这才算结婚;死亡也一样,有了死亡证明不能算是死了,只有把宣读遗嘱的仪式都走完了,才算是真正的死亡。”

在大学毕业的那一年,陈凯的父亲去世,除了一句遗言外再没有任何交待,这成了陈凯永远的遗憾。在很长的一段时间里,他总是梦到父亲只是去了一个很远的地方。他希望为父亲举办一场最后的仪式——“生死不可抗拒,生死须严肃对待”。

陈凯如此描述他想象中仪式:死者家属围坐在桌前,安静、肃穆;遗嘱宣读人拿出死者生前立的遗嘱,当众宣读,并播放死者生前拍摄的录像。录像播放完毕,宣读人问:还有没有人有异议了?整个宣读仪式才算宣告结束。

陈凯当然也希望这场宣告仪式不只是为了了结遗产纷争而存在。他在遗嘱库登记中心的墙上特地挂上一幅李瑞环的照片,下有写上这样一行说明文字:李瑞环,原全国政协主席,长期以“一位老共产党员”的名义匿名捐赠,截至2010年个人累计捐赠3183.3万元。

十六年前,这位原政协主席就曾把自己的遗嘱托付给天津市委:逝世后,他的遗产将全部用以资助天津的贫困学生。在他已经捐赠的三千多万元中,除了工资和稿费外,有2700万元是他将自己收藏30年的吴冠中名画《北国风光》拍卖而来。

陈凯也常常感受到一种“观念的进步”——在财富之外,人们也开始为遗嘱赋予更多的意义。

2014年,中国科学院老干所再一次请陈凯去做讲座。十几位老干部在演讲结束后,主动跑来咨询。他们想要将自己捐赠遗体的意愿也写进遗嘱。

资助了183位贫困儿童的爱心大使丛飞,曾在他的遗嘱里如此写道:“我活着的时候在舞台上带给大家欢笑,死后也不愿意看到大家为我悲伤……我死后,将眼角膜等有用器官无偿捐献给有需要的病人,就算我为社会所作的最后一次奉献……”

对于中科院的老人们来说,遗嘱同样意味着一种无关钱财的抉择:在躯体死亡后,他们生命将以怎样的方式在世上延续。

在未来的某一天,他们的故事也将歸于那些巨大的铁柜——在那栋守护着7000多个故事的遗嘱库里,有些秘密被继续封存,有些秘密被重新讲述。(为保护受访者隐私,文中赵初年、王兴兰、李建华为化名)