金牌编剧细述大片夭折内幕

2014-04-08张自言

张自言

80年代末90年代初,芦苇的剧本串起过第五代导演们最辉煌的岁月:《活着》、《霸王别姬》、《双旗镇刀客》,部部都有奖项。而在1998年以后,芦苇真正被拍摄的剧本只有《图雅的婚事》和尚未公映的《狼图腾》。

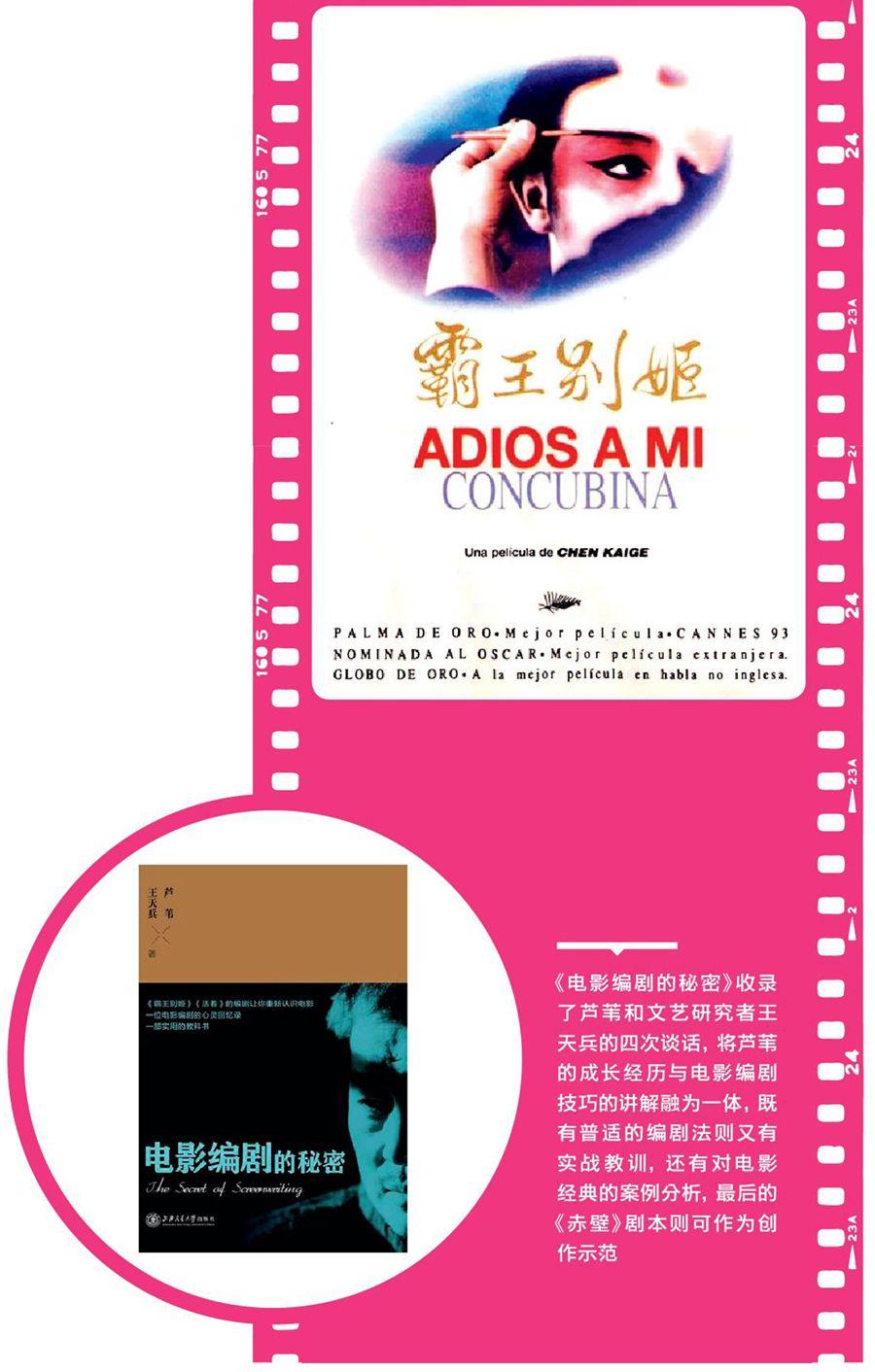

并不是芦苇停止了创作,而是电影频频夭折,有的导演放弃了他的故事,有的项目因为内容或者商业的原因而终止。芦苇在新书《电影编剧的秘密》中收录了他被吴宇森放弃的《赤壁》剧本,读者评价是“热血沸腾,引人入胜”;而那部引起无数口水仗的《白鹿原》,芦苇版剧本被传上了网,青年编剧柏邦妮一口气读完,心悦诚服:到底姜是老的辣。

和名导们的分歧

芦苇的作品列表里有两部是加了说明“未采用”的。一部是2006年的《赤壁》,一部是《白鹿原》。恰恰是这两部作品,在芦苇剧本被公开后引起了最广泛的讨论。

吴宇森拍《赤壁》,先后找了六位编剧,以“不保证作品被采用”的方式合作,其中就有芦苇。芦苇的兴趣和长处是历史剧、正剧、悲剧,最初他跟吴宇森有共识,“主题是以弱抗暴的英雄主义”,但吴宇森后来转了方向,强调的是“博爱、和平”。芦苇不能赞同:“哪一个伟大的战争片、史诗片是在讲和平精神 的?”

吴宇森着重刻画小乔也让芦苇觉得搞笑。最广泛流传的槽点是“别闹”,“萌萌,站起来”,这些设计都出自吴宇森太太牛春龙的设计,她也参加了剧本创作。“东吴当时身陷灭顶之灾,总司令跟他老婆给萌萌洗澡,这还是周瑜吗?对历史的想象力幼稚至此……大陆电影惯有的虚假,还有香港电影常见的与历史的距离,都是顽症。”芦苇说。

受邀写《赤壁》时,芦苇计划中周瑜的扮演者还是周润发,当时他的目标是:“让周润发得(世界三大电影节的)影帝,就说明《赤壁》成功了。”口气听上去有点大,但芦苇不觉得这是吹嘘。到现在他也淡然地提起这个目标:“如果发挥正常,一定可以取得好成就的。二十多岁我不能想自己可以干这个事,现在我有这个自信。”

2012年《白鹿原》上映,芦苇因剧本纷争频频上报,不少观众因此才知道他的名字,《白鹿原》制片人王乐对媒体说:“不让你署名第一,就这样捏造事实攻击电影和诋毁个人,缺少起码的职业道 德。”

但在芦苇,这是历时十几年的心结。芦苇生在北京,长在陕西,一直以陕西人自居,对《白鹿原》深有感情。早在《白鹿原》小说风靡的90年代,芦苇就接到西安电影制片厂厂长吴天明的任务,要把小说改剧本,芦苇欣然接受,“热血沸腾”。

因为揭历史伤疤,题材敏感,西影厂的《白鹿原》迟迟不能开拍。之后芦苇在电影圈里到处游说,希望找到合适的导演合作,也找过陈凯歌和张艺谋。2004年芦苇看到了王全安的《惊蛰》,这个农村姑娘进城再回到农村的故事打动了芦苇,他觉得王全安把农民的质感拍得很好。于是芦苇推荐了当时还算年轻导演的王全安来执导《白鹿原》。在等待项目启动的过程中,组建好的《白鹿原》班底做了《图雅的婚事》,芦苇是编剧和策划,王全安是导演,这部电影意外让王全安在柏林拿下金熊。

《白鹿原》的剧本,芦苇写了七稿,写作的时间用了三年半。他把自己关在陕西农村,当时去探访的记者如此描述他的状态:“提纲墙上钉着些有关电影的纸片,张张都和《白鹿原》有关。一共12张纸片,左边8张小的,右边4张大的,全是《白鹿原》第五稿的创作提纲,桌上贴着一张发黄的纸,纸上赫然两行大字:写出精气神!写出生命力!”芦苇写作时完全把自己封闭起来,全心全意地投入到小说和人物的世界里,过后把稿子翻出来,自己都吃惊,“那么厚的一摞”。

然而芦苇把剧本交了之后,王全安的剧组再也没有主动联系过他,直到电影已经初步完成。芦苇看片时发现有自己创作的情节,但是他拒绝署名,认为剧情和自己创作的精神指向不同。

还没看片之前,芦苇就曾对本刊记者提过他的担心:“我看全安对媒体说,他写剧本用了十六天,我比较吃惊。我当时写了七稿,用了将近三年半,如果他十六天写完这一稿的话……在创作的态度上还是不太一样,那实在是一个火箭的态度,我就是一个笨牛拉车的态度。”

李自成、军婚、黑社会,都不让拍

剧本不被导演认同还能算正常工作里的折损率,更多的情况是连项目都通不过。

最早是电视剧《李自成》。当时现有的文学作品里姚雪垠的小说《李自成》知名度最高,但芦苇认为这个版本写了一个“明朝的洪常青”,太过高大全。他希望借李自成的故事展现明末历史,“想搭一座大舞台,把明朝的官僚体制、军事体制、农民军的军事体制和满洲人势力的兴起做一个对比,把这些人都写得绘声绘色”。他看了半柜子资料,做笔记,笨拙地一点点累积, 20集电视剧写了三年。《李自成》和陈家林版《太平天国》(2000年播放)是同时开启的项目,《太平天国》已经拍完了,芦苇的剧本还没写完。

有人说芦苇这样干活不划算,是“把肉卖出豆腐钱”,但芦苇的目标就是“电影感”:“想拍一部跟以往不同的电视剧,用电影语言、电影手段和电影的感觉来拍,所以写得非常慢。”

缓慢笨拙的写作进行到一半,这个项目已经“下马”了。芦苇听说上级领导点名不让拍:“把主管央视的人叫去训了一顿,说拍《水浒》是造反,还要拍个《李自成》,‘你们造反到什么时候?”剧本戛然而止,芦苇还在遗憾满清人物尚未登场。

2001年,华裔作家哈金的英文小说《等待》获得福克纳笔会奖和美国国家图书奖,这本小说讲了一个军医和同事婚外恋,花了十几年才离成婚的故事。陈可辛想把小说拍成电影,黄建新推荐芦苇去当编剧。芦苇看的是台湾翻译、哈金自己校订过的版本,“一口气看完,非常感动,我在国内多少年来没看过这么好的小说。”芦苇和陈可辛沟通后,决定到深圳闭关写作,方便和人在香港的陈可辛沟通。写作未完成时陈可辛过来和芦苇见面,经常要求芦苇读剧本,听得笑出声。

芦苇闷头写了60多天,写得“非常忘我”,因为芦苇觉得不能辜负小说的水准。但这部戏至今也没有拍,芦苇听说内容上有硬伤,不能拍一个军婚要离婚的故事,但如果把男主角军医的身份去掉,十几年离不了婚的情况又无法成立。网络一度传言电影上映日期是2009年,主演是金城武和章子怡,后来又没了音讯。

2003年芦苇受陈凯歌之邀,写杜月笙。为了这个题材,他漂洋过海,跑到斯坦福大学的东方图书馆去查资料,功课做了一整套,涉及到旧上海的城市化、工业化进程,从大历史考据到小细节,最终拿出两万字的故事梗概。芦苇计划中,这是一部“黑帮史诗片”:有杜月笙从暴力到学会商业规则的过程,有和张啸林的兄弟反目,有杜月笙从孟小冬身上学到的爱情。港台拍过多部以杜月笙为原型的电影,最新的《大上海》里,大佬已被处理成抗日奇侠。芦苇认为“都不真实”,杜月笙承载的应当是社会进化史,“他是中国社会从封建社会迈向现代社會的一个台阶”。

芦苇掌握的杜月笙素材已经足够开讲座、写书,但两万字的梗概交到陈凯歌手里就没有了下文。这个项目又没获得许可立项。陈凯歌跟芦苇说:“希望在有生之年能把它拍了。”

以芦苇的履历,做商业片发大财的机会并不少,他也不是不懂“商业”的老古董,说起电影类型对市场的重要性头头是道:《泰囧》是类型明确,极为难得;口碑差、票房高的《小时代》类型同样精准,水准和价值观是另一件事。芦苇认为类型明确了但没有情怀,总比假装有情怀、类型混乱强,诸多名导大片就属于后者,“想要的太多”。类型问题背后是价值观的混乱,像《金陵十三钗》让妓女去救少女的“伪善”,《南京!南京!》非要展示日本人人性的别扭。

但他始终闷在陕西写剧本,只把心力放在他最喜欢的那些“反映历史真实的东西”。几年前芦苇说起自己没有被拍出来的剧本是“涓涓血汗等闲流”,现在遭遇多了,反而乐观起来,手中仍有一大堆工作计划,他在《电影编剧的秘密》中放言:“谁搞史诗剧找我来,老夫尚可一战。”