像买白菜一样买艺术品

2014-04-08南香红

南香红

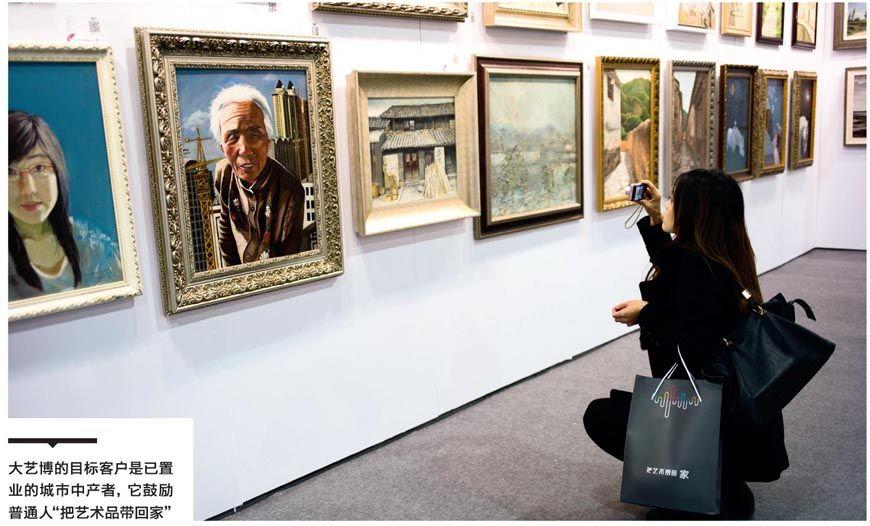

大门敞开,人潮涌入,迅速分散进一块块巨大的展板之间,在标着作者名字和价钱的作品标签上,按上红点。这是宣示:它是我的了,它有主人了,其他人,非礼勿动!

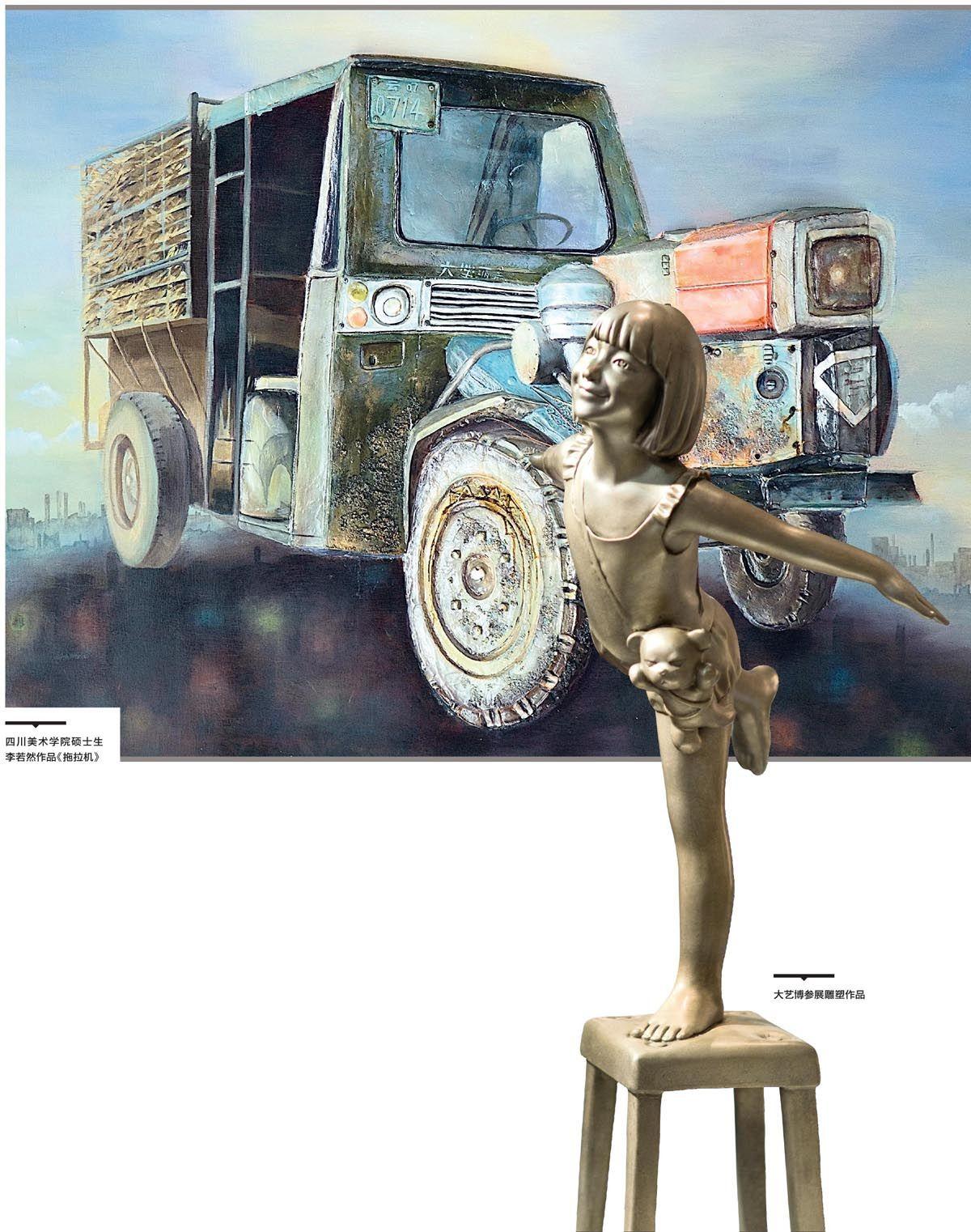

博览会像个大市场,买艺术品像买白菜,这种效果正是主办方想要的,广州华艺文化有限公司总裁李峰高兴得眼睛笑成了一条缝:“我们就是在为大学生大声吆喝,把他们的艺术作品卖出去。”在他的头顶,是第二届大学生(广州)艺术博览会巨大的广告牌,那上面号召人们参观大艺博,顺便把艺术品带回家。

12月18日,广州琶洲南丰国际会展中心里,中国104所院校在校799位艺术学子的1963件艺术作品,等待着新兴城市“中产阶级”认领。

中国人有钱了以后做什么?消费艺术!但显然,大学生艺术不是高大上的富有阶层消费的对象,那么中产阶级的艺术消费和趣味,又如何呢?

毕业了,还能再画吗

王吉伟随着人潮进入展馆,第一件事就是四处找自己的作品:噢,它在那儿!它没有被贴上红点,它还在,这一刻它还属于王吉伟。欣慰之余,也有一丝失望涌上来,他为它标价6万人民币,希望有人赏识它,领走它。

“心情很矛盾,它是我的鲁迅美术学院研究生毕业作品,花了整整三个月,光设计小样就画了几百张,舍不得卖,但賣了它对我今后的创作很重要。”王吉伟说的不只是钱,更多的是市场的承认和鼓励。

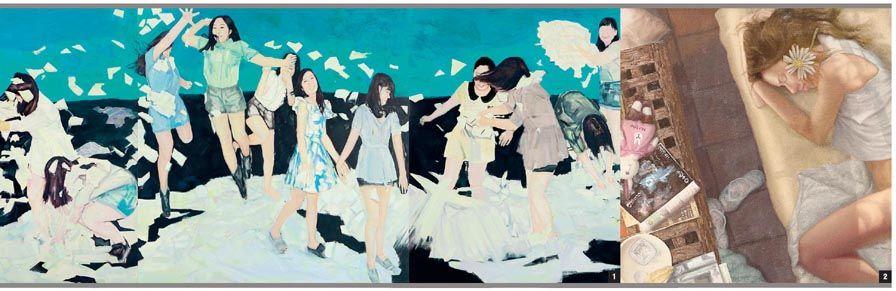

这是一幅大型油画,几乎占据了三分之一展墙,画面上是几个大学生毕业将书撕毁的一刻,青春跃起,纸片飞舞,背景是大海。

王吉伟找了很多朋友做模特,画面也经过精心设计,让跃起的人高高低低呈S形分布,这样会有动感和节奏。但当他说到毕业后的生活,就显出一些局促和尴尬。

毕业后如何通过艺术的方式生存下去,是一个问题。

这个问题不仅是王吉伟一个人的。中央美术学院设计学院副院长马刚告诉记者,中国每年受正规大学教育的艺术毕业生达30万人,但毕业后只有很少人还能坚持画下去。就业市场对专业艺术人才需求不大,根本容不下30万人,很多大学生要么是呆在学校里不出去,继续读研读博,要么毕业以后就失业。

王吉伟想要的生活,并不是普通的,而是“用纯粹的方式进行艺术创作的生活,通过艺术的方式去生存”,不受金钱、房子、市场等外在物质所困,沉静地开拓一个艺术创作者的心灵生活。这在当下中国,是从事艺术创作的人很难达到的理想状态。

王吉伟不是一个人,而是一群人:出生于1980年代,从小热爱并学习绘画,通过专业考试和高考进入美术学院接受科班教育,与音乐培养教育一样,他们人生20多年的大部分,都是为了如何成为一个技术超群的艺术家而准备,除了绘画技术,他们几乎放弃了学习其它知识,他们的世界干净而纯粹,除了艺术还是艺术。成名,似乎成了他们唯一一条可走的 路。

但是,几乎一出学校这条路就断了。王吉伟说,他出了校门必须考虑的是如何养活自己。他的同学有的改行做别的,有的到博物馆打工画壁画,能够坚持创作的少之又少。

“世界上没有哪个国家像中国一样,每年有30万学艺术的大学生。社会装不下那么多画家和艺术家,市场和专业团体无法消化,艺术不仅需要勤奋,更需要敏锐、天分,这条路本来就窄,而对于才华又那么挑剔。”

“大学像是一座有围墙的城,学生在里面圈四年,甚至七八年,造型、绘画能力都不会有问题,但他们缺少社会这一课,艺术家常常是极敏感极有个性的人,他们和社会、市场的冲撞是一定的。”马刚说。

走出校门的王吉伟现在景德镇学习陶瓷绘画,他希望能够将自己的创作灵感赋形于瓷器煅烧的变化。他参加了两届大学生艺博会,对他来说,这个平台是难得的让他接触市场,在市场中学习生存的机会。参加艺术展、博览会,也许会有画廊关注你,帮助你,进而也许会有画廊看上你和你签约,替你包装、营销、找市场,这样你就有稳定的收入可以安心创作了。

艺术品市场:动物凶猛?

就在大艺博的楼上,琶洲南丰国际会展中心二层L2馆同时举行着华艺廊15周年特展,楼上楼下近在咫尺,且有电梯通达,但对于楼下的大学生来说,却“无法登临”。

华艺廊是华南地区最有实力的画廊,这一次它精心挑选出五位代理画家的作品联展:“行者无疆·苏新平”、“他的水墨·沈勤”、“伟大的风格·王肇民”、“经典回望·李宗津”、“在别处·章犇”。

华艺廊总经理张向东特意介绍了章犇,因为章犇和楼下的大学生一样,也是一位在校学生,被华艺廊发现并包装经营。章犇1984年生人,央美本科和硕士,毕业去湖北美院任教一段时间后,2009年再考回央美读博士。

作为一名成功“登楼”者,章犇除了才华和努力外,更是一个幸运者。楼下大艺博的1963件作品,有一半是美术专业博士、硕士生创作。和市场拍卖价达十万以上的章犇相比,他们的作品标价平均在1-2万间。

李大鹏也是一名博士,是此次大艺博推出的十名获奖青年艺术家之一,他的经历平坦,从清华美院的本科一口气读上来。但以清华美院油画本科一届只招十来人,到研究生只招三四个,再到博士更少的规模来讲,此间所包含的竞争之激烈,对学生的专业和才能要求之高,可想而知。

在中国最高学府里学习绘画达八九年的他,向大艺博提供了四幅油画,平均标价在3万左右。这个价钱在大艺博的画作里,处于中上水平,开展两天里,有两幅被贴上红点卖了出去。

李大鹏和他的画一样,都极其沉静。他画的都是旧城墙旧自行车枯树叶傍晚的一缕斜阳之类,画面的色调是老旧的黄灰绿。他说他不想被宏大的主题和艺术的社会功能所累,宁愿画一些带点伤感和诗意的东西。这和他本人经历性情相符,他常常会连续几十天呆在屋里作画,出门时才发现季节已经转换。

北京今日美术馆的馆长高鹏更愿意以自身经历现身说法。高鹏6岁学画,13年前毕业于中央美术学院,一毕业遇到同样的问题:艺术技巧掌握了,但怎么生存完全不知道。没有画廊发现你、签你,你不知道平台在哪里,不知绘画的市场在哪里,谁买你的画。而且就业渠道狭窄,要不当教师,要不读研、读博。

高鹏说,最早的艺术圈其实是讲究师承的,学生想被人认可只有一个渠道,就是老师的推荐。这就是为什么一直以来学艺术的要进最好的学校,找最好的教师。就算是现在有画廊、博览会、艺术展,还有拍卖会,看起来平台不少,但这些平台几乎都不关心大学生这个群体。

今日美术馆与赞助商合作,每年选20个优秀大学生发放2000到10万不等的资金,用于支持他们的创作。但这样的资助还是太少 了。

“本科班里,十个人至少有一半人不再画了。”李大鹏说。

10年。一个大学毕业生进入艺术的成熟期,通常要用10年来完善自己,一位艺术市场资深人士说。“如今活跃的当代青年艺术家通常都是30到40岁之间的人,他们都在社会上滚爬了十多年。”

从大学毕业生,到青年艺术家,这之间有一段巨大的空白期,而且之间没有“廊桥”,也少有“摆渡车”,全凭自我生长。

尤其是如何面对艺术市场,这门课在学校学不到。马刚认为,即便成熟的艺术家,都很难准确把握自己在市场上的定位,或者过于保守,或者过于自我,而学生更缺乏这方面的修养。更何况他们面临的是一个并不怎么健康的艺术品市场环境。

在这个市场里,业内将画廊、博览会称为一级市场,直接进行艺术品交易。拍卖行只是提供一个交易的平台,本身不进行艺术品的买卖,是二级市场。

中国艺术品市场从1993年发轫,近二十年的时间里以令人咋舌的速度狂奔。2011年中国艺术品成交总额在全球市场所占比重为41.4%;全球成交总额排名前十位的艺术家中,中国艺术家占据6席,张大千位居第一,齐白石名列第二;成交前十的拍卖公司中,中国公司占了一半。

正常的社会是画廊、博览会高度发达,成熟的艺术家被推到拍卖会平台上交易。“中国目前的状况正好相反,画廊、博览会萎缩,拍卖行一路狂飙。”大艺博总裁李峰说。

画廊在艺术品市场尤如一个挖池塘养鱼者,池塘挖得越大,放水越多,“鱼”就会养得越大,而以画廊为代表的艺术品一级市场越发达,艺术家创作的条件就会越好,也就会有更多的好艺术品出现。

挖塘养鱼的人少,捞鱼挣钱的人多,艺术品市场弥漫着一股浮躁与混乱之气。很多艺术家经不起诱惑,直接跨过画廊将作品拿到拍卖市场,甚至干脆“翘”了合作多年的画廊。假拍盛行——“自拍自卖”,故意拍高某个艺术家的作品,造成市场假纪录。

艺术家不能安心搞艺术,画廊不敢放开搞经营,大家都急着在市场上捞一把,这样的环境很难出伟大的艺术家,很难出伟大的作品。没有人有耐心等待一个艺术家的成熟,更不用说是大学生。

为了多给学生搭桥铺路,由央美老师创办的“大学生艺术网”和嘉德拍卖行共同推出过“大学时代”拍卖专场,一些优秀的学生借此为市场所认识,比如章犇,但每年能上拍卖会的不过几十名学生,能拍出好成绩的更寥寥无几。

大艺博就是希望创办一个最广泛涵盖全国大学生的艺术展示平台,一是为大学生们招徕艺术机构的注意,另外想试着将众多的大学生作品引入城市家庭的艺术消费。

艺术品,如何消费?

什么人会消费艺术品?这是一个看起来模糊,说起来含糊的话题。

据有关人士观察,福布斯排行榜前十的中国富豪,均没有收藏艺术品的记录,中国超过95%的人没有收藏过艺术品。

广州的李女士在大艺博平生第一次买了艺术品。像李女士这样,在城市里有房,并且是二次置房的,是被大艺博瞄准的人群:有一定消费艺术品的能力,买艺术品不单单是为了投资和期望借此暴富。

李女士为自己家的墙花一万元买了两幅油画,一幅是一匹马的头部肖像,一幅是以青灰调子为主的小镇风景。而她此前的印象里,艺术品从来都是消费不起的,也不是她这样不具备相关知识的人可以涉足的。

“1900多件作品,是从四万件作品中选出来的,价格又这么低,真正爱艺术的人总会从中找到好东西。未来的大艺术家也可能产生于此,这就像潜力股。”华艺国际拍卖有限公司艺术总监王野夫说。

“升不升值倒不要紧,至少这画是真的,还是原創。画它的孩子是用心的,你可以感觉到它的不同。我喜欢它,会一直挂在家里,时间久了,会和它有互动和共鸣吧。”李女士说,自己讨厌仿制名画,所以一直让家里的墙空 着。

“一个家庭吃饱了穿暖了还可以做什么?消费艺术!一个父亲的客厅里挂着‘难得糊涂,我很难想象他的孩子成年后持怎样的人生态度。”王野夫说。

北京偏锋新艺术空间总监王新友专程从北京赶来,一天之内就把多件作品收入囊中。作为一名艺术职业经理人,在他看来,大艺博里有非常多的“材料”可以开掘发现。“往年我的一项重要工作是跑全国各美术学院的毕业作品展,我们从中发现可以关注的苗子,然后会跟踪他的创作,直到觉得有代理的价值。但是常常跑不全,因为毕业展的时间不确定,有时候还会有冲突。”王新友说。

大艺博现场,出现了不少这样的艺术猎头。他们买作品并不单纯因为喜欢,而是看好其中蕴含的价值。“买了这个学生的作品,就会持续关注他的创作。并会考虑在恰当时候有下一步的动作。”王新友所谓的下一步动作,很可能就是和画家签约,成为其代理人。

王新友家有经典的收藏神话故事:父亲年轻时是一名艺术爱好者,当年用一只金戒指向齐白石的学生换了齐白石的三幅画。“当时一只金戒指值24斤棒子面,是关键时候可活命的口粮。父亲纯粹是喜欢那些画,根本没想到有今天的价。”

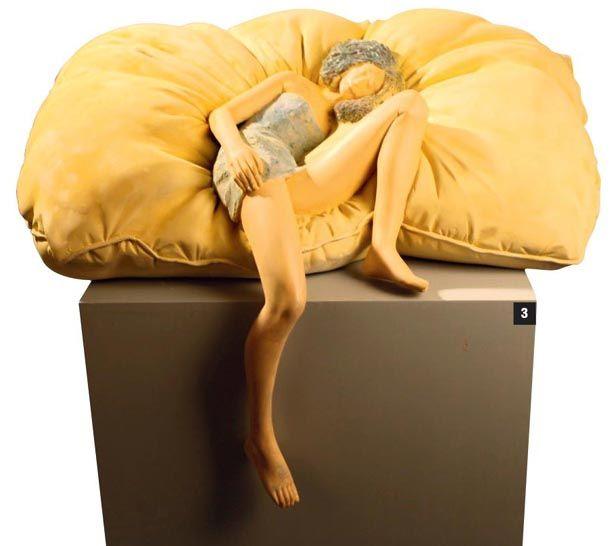

王野夫更关注的是在当下社会中国大学生创作的集体语境。“我们能观察到他们在想什么,画什么,他们的思维方式或魅力所在,因为年轻画家的语境就是当下中国的反映,年轻艺术家的审美方向,就是中国未来艺术品的方向,哪怕他们目前创作还不成熟。”

年轻的心,想跳出名家大师们的框框条条,想有所创造,自由、幻想,甚至狂妄,青年人的恣意笔墨,总有让人心动的地方。

在一幅油画前,王野夫站了下来,画面上是一个巨大的恐龙骨架在淡蓝色的梦境里飞翔,一个小女孩闭着眼睛伏在恐龙背上紧紧搂着它的脖子。“这个作者或者感到孤独,或许觉得没有安全感。他们在画他们自己,和我们那个时代艺术要承担社会责任的想法完全不同。”

从这个意义上来说,消费艺术品是一种能力。它对买家的文化积累、审美趣味、艺术修养、相关知识、判断魄力等要求极高。而尚未出现在前台的城市艺术消费群体,显然还没有成熟。

博览会结束后的统计是大约有40%作品被普通散户买走,他们更偏好油画里的静物、风景作品,以及秉承传统技法的国画。这样的口味与艺术猎头们有很大差异。

大艺博也像一个试验场。当规模庞大、准艺术家级别的大学生艺术被导向新兴的城市中产阶级艺术消费,想进入艺术品市场的人,可以在这里练练胆识和眼光。

在后来的主题研讨会上,年轻的80后艺术经理人们对艺术消费的未来充满期待。一位名叫雷倩的画廊总監畅想:“当艺术到了人人都买的时候,艺术消费的时代就真正到来 了。”