陆丰168 “绝命毒师”前传

2014-04-08张恒肖隆平

张恒?肖隆平

空气冷冽,月光清朗,苍白的光线笼罩着幽暗古朴的村落。房屋密集错落、巷道狭窄曲折的博社村,好像一个藏着巨大秘密的迷宫,静默地躺在广东陆丰的大地上。

2013年12月29日凌晨4点,连看门狗都趴在地上睡熟了,距离村落两三公里的地方,突然驶来许多车辆。3000名军警、训练有素的警犬迅速下车、列队,朝博社村行进。悄无声息中,依靠着手势、指令旗,109个抓捕小组,闪进村里,迅速分开,奔向各自的目标住宅。

秘密就此被揭开。

44岁的村民蔡剩也是这个秘密的一部分。她原是广东警方通缉令上的人物,却从未逃亡,一直生活在村子里,并继续从事制毒、贩毒活动。直到这次代号为“雷霆扫毒”的行动,才终于落网。

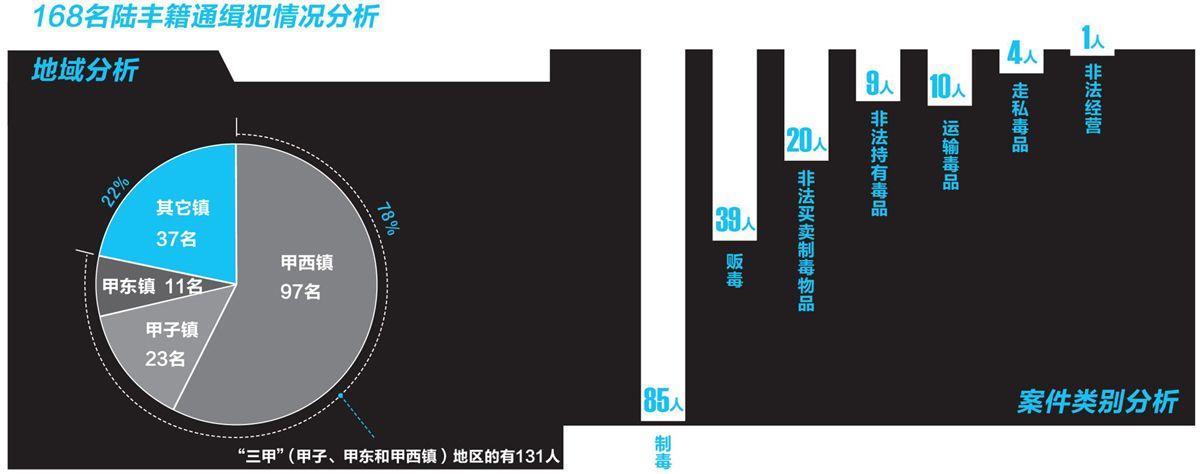

这场广东省有史以来打击毒品犯罪用兵规模最大的抓捕行动,当然不会只是为了一个通缉令上的女人。警方此前经过近半年的努力,掌握了博社村大量制毒、贩毒的证据。有数据显示,全国查处的冰毒中,四成多来自陆丰地区。而博社村又是陆丰最大的冰毒制造源。外界称博社村为“第一毒村”,毫不为过。

单是此次行动中,就查处了3吨冰毒、23吨制毒原料,156名博社籍毒枭及骨干分子系数落网。被逮捕的嫌疑人中,很多人与蔡剩一样,早已经位列广东警方168人的通缉令名单。

海陆空扫毒

60岁的村民蔡奇鹏很快被惊醒了,他听到外面轰轰隆隆的声音。

伴随着行动开始,广东省公安厅派出的两架警用直升机和四艘边防快艇,也很快出动,配合3000多名军警,对博社村进行海空围堵,对试图反抗的毒贩进行震慑。

蔡奇鹏听到的声音,就是直升机发出的。他推门本想出去查看,却被门外荷枪实弹的警察堵了回去。

不过十几分钟,警力就已经布置到博社村的各个角落。这些警员,除了身上的防弹衣、防爆靴之外,还配备了带面罩功能的防爆头盔、防割、防腐的手套。

“查毒的每一步都将面临未知的危险,甚至要付出生命的代价。”机动支队二大队大队长侯永军的这番话并非耸人听闻,此前警方对博社村进行过两次执法行动,都遭到该村的暴力抗法。村民们用数百辆摩托车将执法人员围困,路上放钉板,楼上砸石头。一些村民手里还有仿制枪支,甚至还有猎枪、土制手雷、弓弩等杀伤性武器。

行动迅速因此变得很重要,不能给犯罪嫌疑人以反抗、逃脱的机会。警方用撞击锤、斧头破门,迅速闯入,在犯罪嫌疑人还未反应过来时,将其控制。有一些毒贩觉察较早,想要销毁毒品,如同电影中一样,将白色的冰毒倒进便池,还没来得及冲走,就被警方抓捕。

几乎每一个制毒点,都大同小异。刺鼻的化學气息,一桶桶污浊、褐色的半成品犹如酱油作坊,那令人作呕的液体里,数以吨计的冰毒正在悄然结晶,若非被这次行动打断,它们终将完成这个过程,最后被分包发往全世界,进入瘾君子的体内。

博社村前传

“我早说过这些钱不能赚,这是害子孙的钱。”蔡奇鹏接受《新快报》采访时说道。

蔡奇鹏是村里的长辈。如同潮汕地区的其他村落一样,博社村的宗族力量也依然强大,整个村子的人都姓蔡,同族同根。

据记载,该村历史可追溯到南宋时期。南宋朝议大夫蔡纯轩之孙蔡登瀛迁居至此,生四子,始为后世蔡氏四大房。蔡奇鹏就是其中一房的主事长辈。

这位历经半个多世纪的老人,见证了博社村的动荡与嬗变、繁华与衰落,眼见它滑向毒品的深渊,而无力阻止:“大家都是一个村的,很多话不好当面说。我去说别人,一个可能会遭到报复;另外还有人反驳我,有本事你也去做毒品,不要看着人家赚钱就眼红。”

某种程度上说,博社村也是因为“看着人家赚钱”,而最终走上这条不归路的。作为陆丰地区占地面积不过0.54平方公里的小村落,仅靠自己的“打拼”,显然很难获得“第一毒村”的地位,它已经成为陆丰地下经济生态的一部分。

改革开放后,陆丰并没有借助自身的海港优势,走一条良性的发展路线。陆丰市甲西镇的一位官员对本刊记者解释道,其中很重要的一个原因是,陆丰最著名的“三甲(甲子、甲西、甲东三镇)”,面对的是一片浅海,港口对“三甲”地区的经济拉动力有限。

这片港口地区,最初成为走私的天堂。香港、台湾、日本、韩国等地废弃的衣物被走私进入这一地区,之后又行销全国。其规模之庞大,以至于惊动了党中央,2002年12月,中央和国务院有关领导分别对陆丰碣石镇非法经营进口旧服装现象作了重要批示,广东省政府组成工作组并派一名副省长督办清查工作。但十多年过去,走私之风仍在当地屡禁不止。

除了走私,假币也曾成为该地区面临的重点问题。1990年代初期,陆丰地区就开始出现手工制造的假人民币,湖东镇华美村更是成为远近闻名的“假币村”,据《南方日报》2009年的一篇报道,5700多人的华美村自1998年以来,因制贩假币而被捕判刑的就有49人,其中2人被枪决。

当其他乡镇通过这些违法手段暴富起来后,“三甲”地区开始打起了毒品的主意。与其他乡镇类似,一开始,“三甲”地区只是通过走私,从海外运输毒品,随着走私规模越来越大,使得这一地区的海域竟成为走私毒品的“黄金通道”。

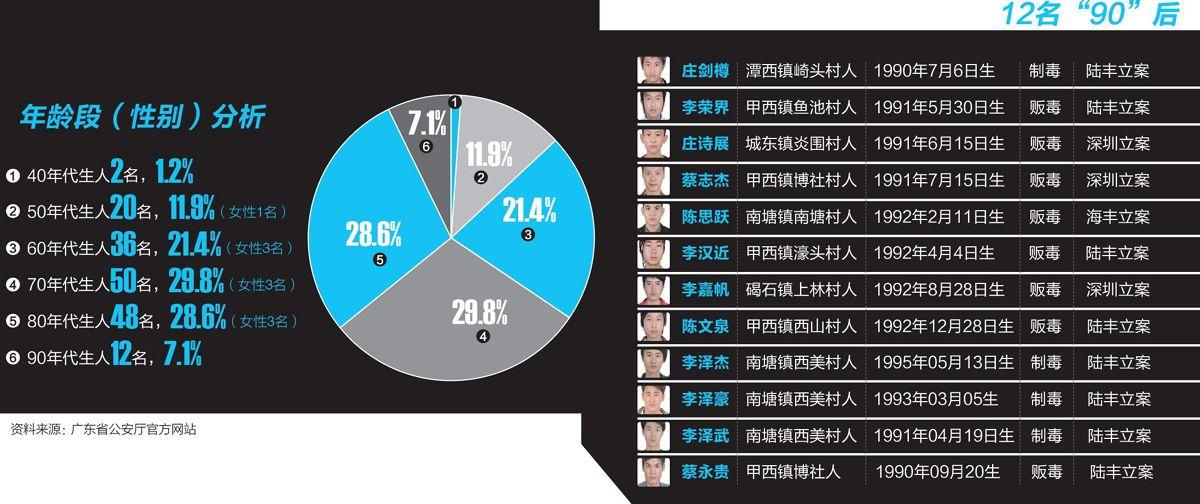

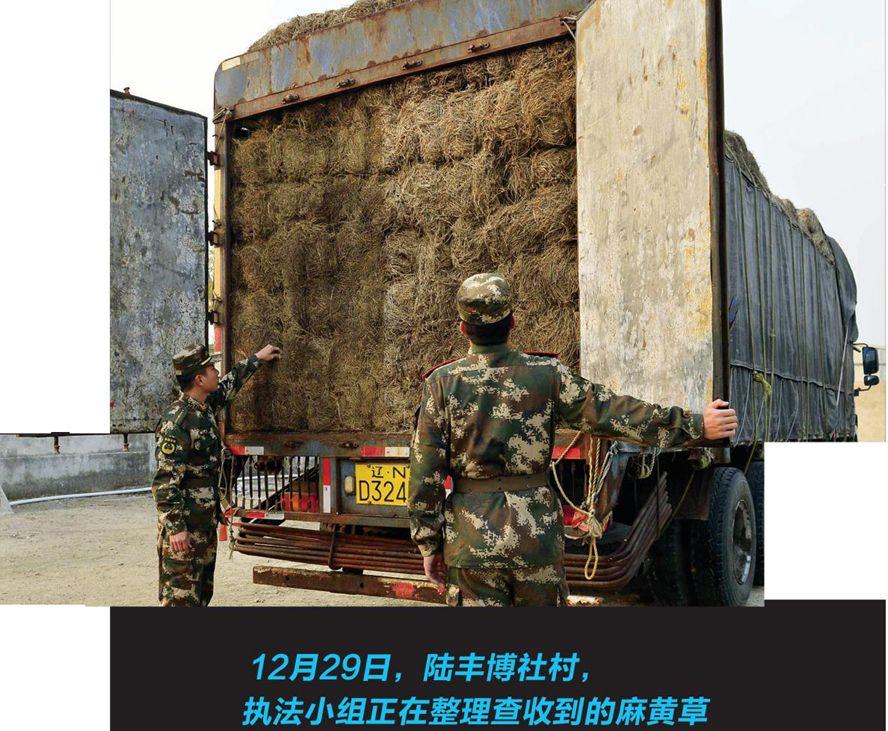

这也与当地的制毒生态有关。以博社村为例,制毒已经成为当地一个“全民参与”的系统。据《南方都市报》报道,流水线化的制毒过程,让村里许多人都有机会参与其中。像剪麻黄草、剥“康泰克”胶囊这些没有技术含量的手工活,毒老板们都会雇用村里的老弱妇孺。这些人将麻黄草剪成三四厘米长的小段,或者将“康泰克”剥开,倒出里面的粉末,一天可以得到三五百元,一个月能挣到1万多。

耳濡目染间,这些孩子长大后,很可能走上这样一条不归之路。甚至,可以想象,当外来力量打破这个系统,中断他们的收入时,这些人又会做怎样的反应?

目光里的敌意

对博社村的扫毒行动,一直持续到12月29日的下午四点。12个小时里,村子整个被封闭起来,出入都要接受检查。军警们忙碌地挨家挨户搜查毒品和犯罪嫌疑人。但就在这期间,他们停在空旷地的一辆军用大巴的窗户,被不明人员砸了一个大洞。根据现场情况猜测,破坏者应是蓄意为之且力道极大。

接受本刊记者采访的行动参与者也证实,他和战友在村中执行任务时,常能见到村民紧紧盯着执法人员,氛围并不友好。

据广东官方发布的数据,博社村里至少两成人参与了制毒。而周边村落的村民们则认为这个数字可能会更大。宗族观念加上共同的非法利益,使得这些人对外来者本能地保持警惕甚至敌意。

陆丰缉毒大队的警官对此印象深刻。在扫毒行动开始前,办案民警花了很长时间对博社村进行排查摸底,为了不打草惊蛇,民警们装扮成民工和做生意的人进入该村。但是只要一进去,就会有人尾随,这让他们的工作推进很困难。为了摸清一个人的情况,他们经常花费一个星期甚至更长的时间。扫毒行动结束后,这位警官说,虽然陌生人进博社村没人尾随了,但要想通过村民找到一个人也是非常困难的,依然不会有任何人告诉你相关信息。

遗弃之地

毒品的暴利,确实曾给博社村带来了巨大的财富。这个没有任何工业的村子,变成了许多人眼里的“小香港”。“三甲”地区一位摩的师傅,在摩托三轮车行进过程中,右手忽然离开车把一挥,指着旁边一片新楼说:“不靠制毒,哪来那么多楼房?你到博社村去看,更多,像小香港一样。”

只是香港可不像博社村那样混乱无序。暴富之外,这也是一片被毒液浸泡过的土地。

跟随执法军警一起记录扫毒过程的廖健对此感触很深。“全村没有门牌号,村内道路狭小不变,除了两条贯通该村南北可以行驶小汽车外,其余路段只能通行三轮车、摩托车。”楼房别墅,伫立期间,电线、电话线在房子与房子之间无序地穿插、纠缠。

亂糟糟的。这是很多人留下的第一印象。村子的建筑物大概想怎么建就怎么建,完全没有规划,楼房盖得好像整齐有序,但楼与楼间距都很狭窄,没有统一朝向。

混乱之外是肮脏。村口路边都是垃圾,垃圾旁边的墙上或歪斜的电线杆上,常能见到“禁止随意倾倒制毒垃圾”的标语,标语的落款是村委会。

但这个村子的村委会,其实名存实亡。虽然村里有村支书,但基本是为制毒服务。也有村支部副书记,自己就在制毒。本刊记者去问当地村民村支部的位置时,许多人甚至反问,村支部是干什么的。

同样处于陆丰地区,博社村民不像乌坎村民那样关心自己的权益,对村落环境的恶化他们看起来毫无办法。在网络上,不时见到有自称是博社村的人抱怨,村里常年供电短缺,但他们却不说明电力紧张是因为用电量大的制毒活动所致。他们不断呼吁,当地政府尽快为村里通上自来水,却也刻意不提十数年的制毒过程中,废弃物已经将村里的地表水污染了,甚至早已开始向地下渗漏。

“村南头的那条小河粘稠不堪,河面飘着的都是制毒垃圾”,那位参与缉毒行动的年轻人说,自己只是在河岸边站得时间稍微长了点,腿上就起满红疹子,直到1月14日接受本刊采访时,都还没褪净。村民们为了饮用水,家家户户只好自己打井。制毒也需要干净的水源,毒枭也在自家院里钻地要水。结果,地下水也出现了污染情况。牲口喝了都会拉肚子,人们只好向外面购买桶装水。

这个历经千年数个朝代,产生过许多文人雅士的村落,就这样,只用了十来年时间,蜕成了一块废弃之地。那些善良的人们要么被困于此,要么就像蔡奇鹏和自己的五兄弟那样,相继把子女带到外地学做生意,远走他乡。

现在,毒枭终于落网,制毒系统也被打烂,博社村终于开始在村小学里建村委会的办公地点了。蔡奇鹏和其他三房的长辈,也一起约定,告诫族人,不许涉毒。但是,正如当地有关部门担心的,扫毒容易,但是铲除促使人们制毒的根源却很难。原本参与毒品加工系统底层的村民,失去了经济来源,会不会成为新的不稳定因素?

一切还不得而知。

12月29日下午,廖健跟随扫毒大队离开博社村时,看到一群正读小学的孩子们,聚在村外的农田里玩儿。制毒垃圾污染了大地,村民们早已经不种庄稼,但孩子们就在荒草萋萋的土地上翻滚打斗,拿着铲子,往一个白色塑料盆里铲土。曾经,那样一些容器,也常出现在制毒的作坊里。