不同类型高校教师对中职生源学生素质评价研究

2014-04-08付陈辉闫志利

付陈辉,臧 臣,闫志利

党的“十八大”提出了“加快发展现代职业教育”的战略部署[1],国务院常务会议强调“建立学分积累和转换制度,打通从中职、专科、本科到研究生的上升通道”。[2]对口招生作为“中高职衔接、普职沟通”的一种重要模式,既为中职毕业生开辟了升学通道,也有效拓展了高校生源。[3]以往学者多以就业为导向,围绕企业需求对中职毕业生素质进行广泛研究,取得较多成果,指导了中职教育实践。但基于“中高职衔接”与“普职沟通”,针对不同类型高校需求的中职毕业生素质方面的研究较少,这直接影响了中职学校教学目标的制定,以及高校对口招生学生管理工作的顺利运行。本研究系统调查了河北省实施对口招生的高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源素质的评价及其认知差异状况,就加强中职学生素质教育工作提出了相关建议。

一、调查与分析方法

(一)问卷编制

我们走访了河北省6所对口招生高等学校(高职院校、本科院校内部专科——高专学校、本科院校各2所),每校访谈4名(共24名)了解中职生源素质状况的教师,采用Delphi法[4]确定了中职生源素质评价指标,制定了《中职生源素质表现状况》调查问卷。

问卷分为被调查教师基本信息和单选题2部分。被调查教师基本信息包括教师性别、年龄、职称、专业领域及工作岗位等,单选题分为学生德育素质、文化素质、智育素质、能力素质、身心素质、社交素质和其他素质等7个维度、54个问项。采用Likert的5级等级评定法[5],将学生各项素质指标评定结果设定为“非常好”、“较好”、“一般”、“差”和“非常差”5个级次。

编制初始问卷后,又在上述高校选择90名了解中职生源素质状况的教师进行了预调查,并进行问卷信度、效度检验。信度检验按Nunnaly的内部一致性系数法[6]进行,求得各维度系数为0.957,α值大于0.9,表示本问卷具有较高的可信度;效度检验按KMO和Bartlett球形检验法[7]进行,求得KMO值为0.913,卡方统计量为9278.442,各因子间差异达到极显著水平(P<0.01),确认问卷在可接受范围之内。

(二)实施调查

问卷调查委托上述河北省6所高校党委学工部(学生处)组织实施,由各校了解相关情况的教师对中职生源综合素质表现状况进行评价。调查共发放问卷300份,回收289份,问卷回收率为96.33%。按缺项、漏项等标准剔除无效问卷,确定有效问卷279份,问卷有效率96.54%,其中高职院校186份,高专学校55份,本科院校38份。

(三)分析方法

将学生素质指标评价的5个级次“非常好”、“较好”、“一般”、“差”和“非常差”分别赋值5分、4分、3分、2分和1分,利用Excel统计软件对问卷调查结果进行了汇总,并建立了数据库;利用SPSS17.0统计软件,按问卷设定的维度和问项,对3种类型高校教师对中职生源素质各项指标的评价均值及其差异状况进行了分析。当某指标得分高于本级次赋值分数0.50分时,认定该项指标有上一级次趋向;当某指标得分低于或等于本级次赋值分数0.50分时,则认定该项指标得分为本级次。

二、结果分析

(一)德育素质

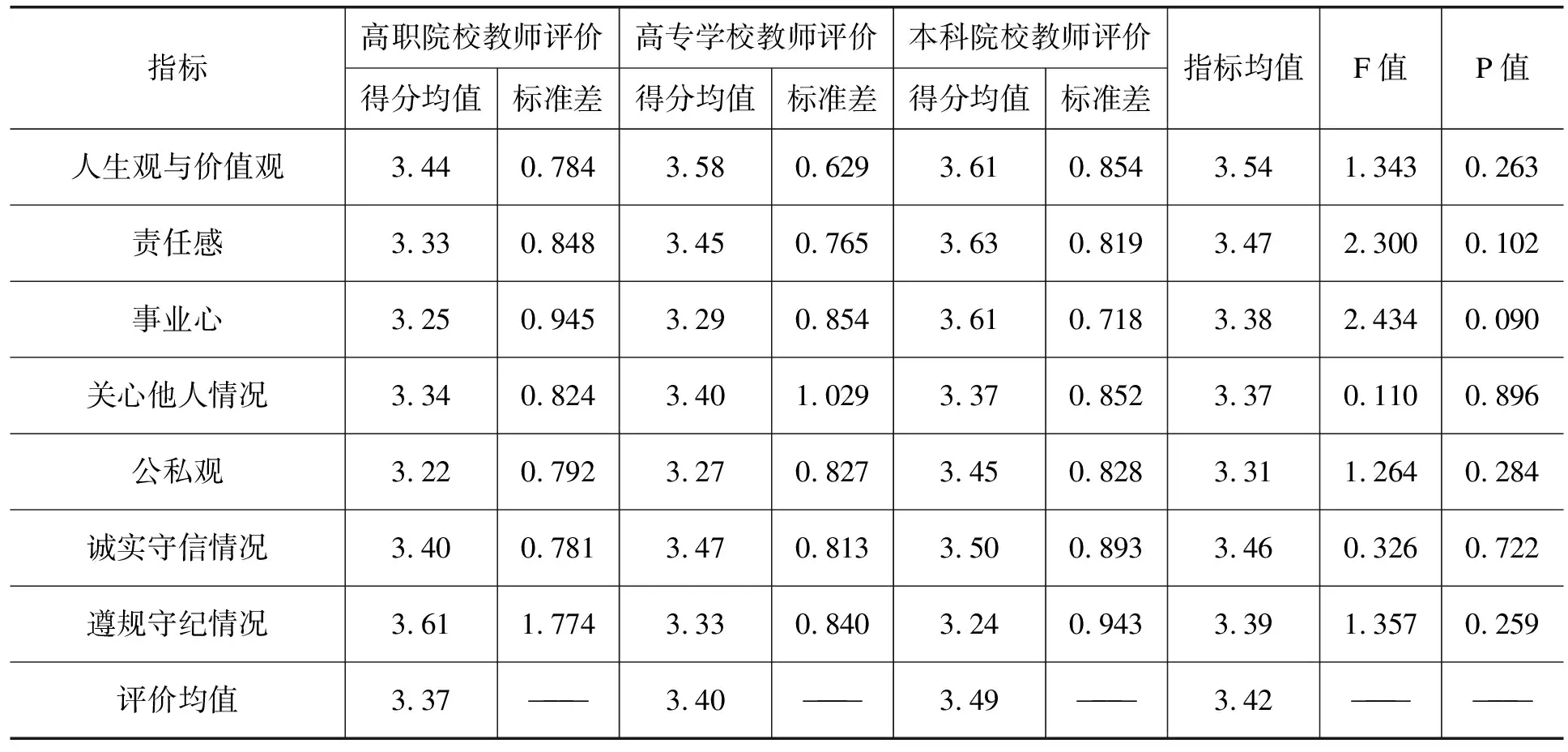

本研究将中职生源德育素质分解为人生观与价值观、责任感、事业心、关心他人情况、公私观、诚实守信情况和遵规守纪情况等7项指标。

由表1可见,高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源德育素质评价分值分别为3.37分、3.40分和3.49分,均在3.50分以下,说明对口升学中职生源德育素质仅为“一般”水平;在中职生源德育素质7项指标中,人生观与价值观得分均值为3.54分,说明该项指标趋于“较好”状态。其他6项指标得分均值均在3.50分以下,说明上述指标仅为“一般”水平。

表1 不同类型高校教师对中职生源德育素质的评价

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源德育素质7项指标的评价结果基本一致,无显著性差异(P>0.05)。

(二)文化素质

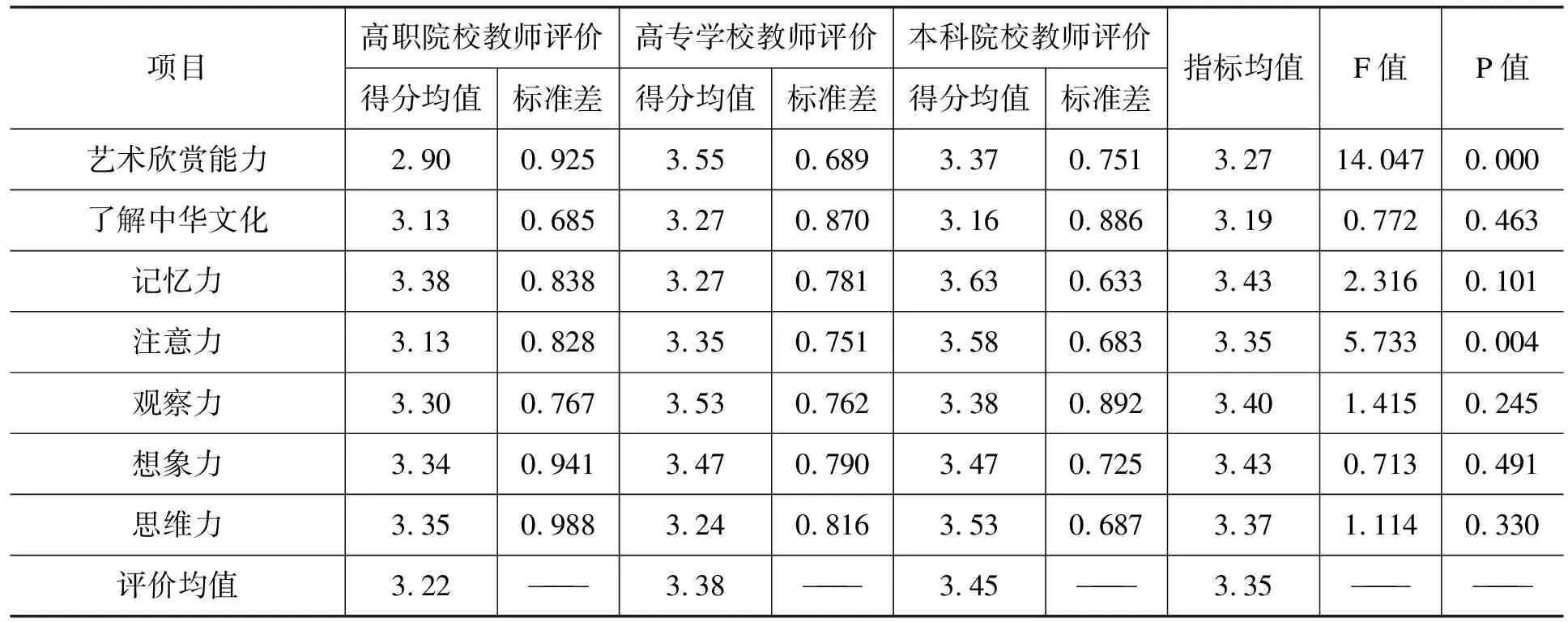

本研究将中职生源文化素质分解为艺术欣赏能力、了解中华文化情况、记忆力、注意力、观察力、想象力和思维力等7项指标。

由表2可见,高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源文化素质评价分值分别为3.22分、3.38分和3.45分,均在3.50分以下,说明对口升学中职生源文化素质仅为“一般”水平;中职生源文化素质7项指标得分均值均在3.50分以下,说明中职生源素质各项指标均处于“一般”水平。

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源文化素质艺术欣赏能力、注意力2项指标的评价表现出显著差异(P<0.05)。对中职生源学生艺术欣赏能力,高专学校教师评价分值最高,本科院校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低;对中职生源学生注意力,本科院校教师评价分值最高,高专学校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低。对中职生源学生文化素质其他5项指标,各类院校教师评价结果基本一致,无显著差异(P>0.05)。

(三)智育素质

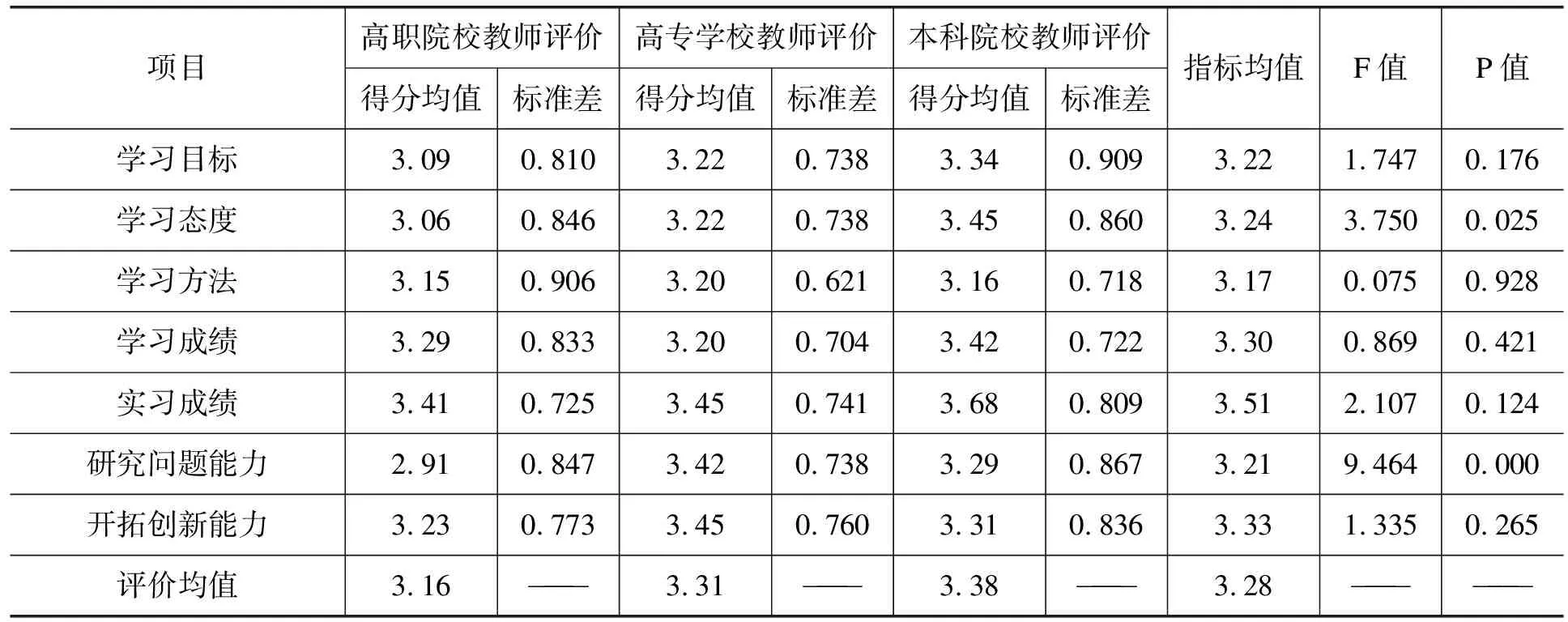

本研究将中职生源智育素质分解为学习目标、学习态度、学习方法、学习成绩、实习成绩、研究问题能力和开拓创新能力等7项指标。

表2 不同类型高校教师对中职生源文化素质的评价

由表3可见,高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源智育素质评价分值分别是3.16分、3.31分和3.38分,均在3.50分以下,说明对口升学中职生源智育素质仅为“一般”水平;在中职生源智育素质7项指标中,实习成绩得分均值为3.51分,说明该项指标趋于“较好”状态;其他6项指标均值均在3.50分以下,说明中职生源智育素质多数指标趋于“一般”水平。

表3 不同类型高校教师对中职生源智育素质的的评价

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源智育素质学习态度、研究问题能力2项指标的评价表现出显著差异(P<0.05)。对中职生源学生学习态度,本科院校教师评价分值最高,高专学校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低;对中职生源研究问题能力,高专学校教师评价分值最高,本科院校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低。对中职生源智育素质其他5项指标,各类院校教师评价结果基本一致,无显著差异(P>0.05)。

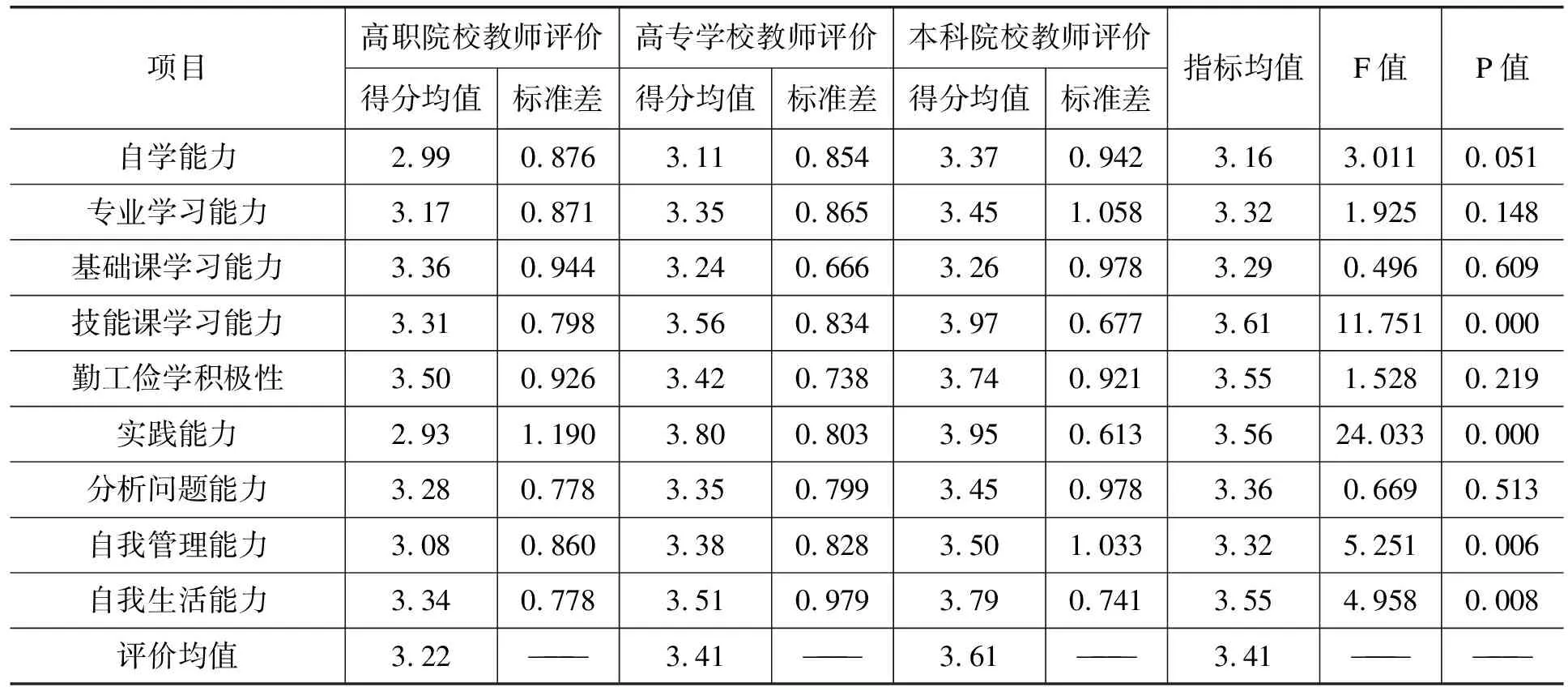

(四)能力素质

本研究将中职生源能力素质分解为自学能力、专业学习能力、基础课学习能力、技能课学习能力、勤工俭学积极性、实践能力、分析问题能力、自我管理能力和自我生活能力等9项指标。

由表4可见,本科院校教师对中职生源能力素质评价分值为3.61分,说明本科院校教师认为中职生源能力素质近于“较好”状态;高职院校和高专学校教师对中职生源能力素质的评价分值分别为3.22分和3.41分,均在3.50分以下,说明高职院校和高专学校教师认为中职生源能力素质仅为“一般”水平;在中职生源能力素质9项指标中,技能课学习能力得分均值为3.61分,勤工俭学积极性得分均值为3.55分,实践能力得分均值为3.56分,自我生活能力得分均值为3.55分,说明中职生源上述指标表现趋于“较好”状态;而自学能力、专业学习能力、基础课学习能力、分析问题能力和自我管理能力等5项指标得分均值均在3.50分以下,说明中职生源上述指标表现为“一般”状态。

表4 不同类型高校教师对中职生源能力素质的的评价

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源能力素质技能课学习能力、实践能力、自我管理能力、自我生活能力4项指标的评价表现出显著差异(P<0.05),均为本科院校教师评价分值最高,高专学校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低。各类院校教师对中职生源自学能力、专业学习能力、基础课学习能力、勤工俭学积极性和分析问题能力等5项指标评价基本一致,无显著差异(P>0.05)。

(五)身心素质

本研究将中职生源身心素质分解为体能素质、运动技能、健康意识、锻炼积极性、乐观性、独立性、挑战性、合作性、坚持性、进取心、心理承受能力和综合心理素质等12项指标。

由表5可见,本科院校教师对中职生源身心素质评价分值高于3.50分,说明本科院校教师认为中职生源身心素质趋于“较好”状态;而高职院校和高专学校教师对中职生源身心素质的评价分值均在3.50分以下,说明高职院校和高专学校教师认为中职生源身心素质得分仅为“一般”水平;在中职生源身心素质12项指标中,体能素质、运动技能、锻炼积极性、乐观性和独立性等得分均值均超过3.50分,说明中职生源上述指标表现趋于“较好”状态;而合作性、健康意识、挑战性、坚持性、进取心、心理承受能力和综合心理素质等7项指标得分均值均在3.50分以下,说明中职生源上述指标仅为“一般”水平。

续表5

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源身心素质运动技能、乐观性、独立性、合作性、心理承受能力、综合心理素质的评价表现出显著差异(P<0.05)。对中职生源运动技能,本科院校教师评价分值最高,高职院校教师评价分值次之,高专学校教师评价分值最低;对中职生源乐观性、独立性、合作性、心理承受能力、综合心理素质等5项指标,均为本科院校教师评价分值最高,高专学校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低。对中职生源体能素质、健康意识、锻炼积极性、挑战性、坚持性和进取心等6项指标,各类院校教师评价结果基本一致,无显著差异(P>0.05)。

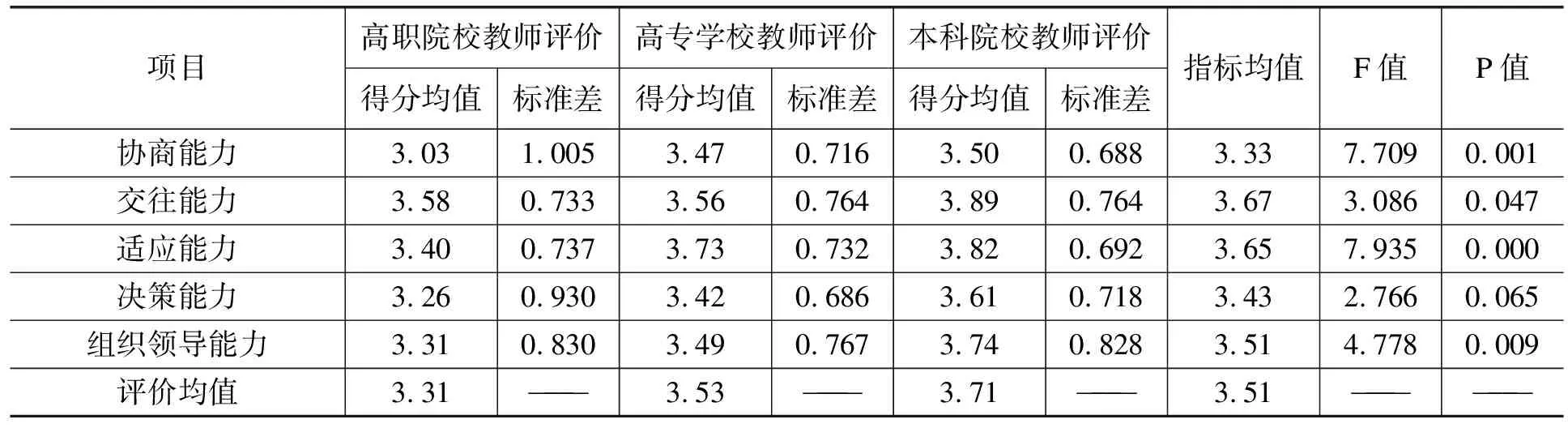

(六)社交素质

本研究将中职生源社交素质分解为协商能力、交往能力、适应能力、决策能力、组织领导能力等5项指标。

由表6可见,高专学校、本科院校教师对中职生源社交素质评价得分均高于3.50分,说明高专学校和本科院校教师认为中职生源社交素质趋于“较好”状态;高职院校教师对社交素质评价低于3.50分,说明高职院校对中职生源该项素质评价为“一般”水平;在中职生源社交素质5项指标中,交往能力、适应能力和组织领导能力得分均值均高于3.50分,说明中职生源社交素质上述指标表现趋于“较好”状态;而协商能力和决策能力2指标得分均值均在3.50分以下,说明中职生源上述2项指标仅为“一般”水平。

表6 不同类型高校教师对中职生源社交素质的的评价

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源社交素质协商能力、交往能力、适应能力、组织领导能力的评价表现出显著差异(P<0.05)。对中职学生协商能力、适应能力、组织领导能力,均为本科院校教师评价分值最高,高专学校教师评价分值次之,高职院校教师评价分值最低;对中职学生交往能力,则为本科院校教师评价分值最高,高职院校教师评价分值次之,高专学校教师评价分值最低;各类院校教师对中职生源社交素质决策能力的评价结果基本一致,无显著差异(P>0.05)。

(七)其他素质

本研究将中职生源其他素质分解为恋爱观、择业观、就业观、业余时间利用、参加课外活动、阅读课外书籍和业余爱好等7项指标。

由表7可见,本科院校教师对中职生源其他素质评价分值为3.53分,说明本科院校教师认为中职生源其他素质趋于“较好”状态;高职院校和高专学校教师对该项素质的评价分值分别为3.21分和3.46分,均低于3.50分,说明高职院校和高专学校教师认为中职生源该项素质近于“一般”水平。在中职生源其他素质7项指标中,恋爱观得分均值为3.60分,说明中职生源恋爱观表现趋于“较好”状态;而其他5项指标的得分均值均低于(或等于)3.50分,说明中职生源其他素质指标趋于“一般”水平。

表7 不同类型高校教师对中职生源其他素质的的评价

高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源其他素质就业观、业余时间利用、阅读课外书籍、业余爱好的评价分值表现出显著差异(P<0.05),各项指标均为本科院校教师评价最高,高专学校教师评价次之,高职院校教师评价最低。对中职生源恋爱观、择业观和参加课外活动等3项指标各类院校教师评价结果基本一致,均无显著差异(P>0.05)。

三、研究结论与建议

(一)研究结论

1.素质评价总体状况。本研究结果表明,高职院校教师对中职生源德育素质、文化素质、智育素质、能力素质、身心素质、社交素质以及其他素质评价分值均为“一般”水平;高专学校教师对中职生源德育素质、文化素质、智育素质、能力素质、身心素质以及其他素质评价分值均为“一般”水平,但对社交素质评价近于“较好”状态;本科院校教师对中职生源德育素质、文化素质、智育素质评价得分仅为“一般”水平,但对中职生源能力素质、身心素质、社交及其他素质评价近于“较好”状态。由此可见,中职学生素质在高专、本科院校总体表现优于高职学校。访谈部分中职学校教师得知,目前中职教育对口升学班学生多依照省级教育行政主管部门安排的对口招生考试大纲实施教学,与高专学校、本科院校衔接更为紧密。

2.各项指标评价状况。本研究结果表明,各类高校教师对中职生源素质评价均没有达到“较好”水平,近于“较好”状态的指标仅有15项,分别是:德育素质中的人生观与价值观,智育素质中的实习成绩,能力素质中的技能课学习能力、勤工俭学积极性、实践能力和自我生活能力,身心素质中的体能素质、运动技能、锻炼积极性、乐观性和独立性,社交素质中的交往能力、适应能力和组织领导能力,其他素质中的恋爱观。评价近于“较好”状态的素质指标占设定调查总指标数的27.78%,而其他39项素质指标均被评价为“一般”水平。可见,中职毕业生素质亟待提升,应加强中高职课程衔接、普职沟通工作,使有志于继续深造的中职学生素质逐渐与对口升学院校要求相适应。

3.指标评价差异状况。本研究结果表明,高职院校、高专学校、本科院校教师对中职生源素质22项指标评价表现出显著差异,分别是文化素质中的艺术欣赏能力和注意力,智育素质中的学习态度和研究问题能力,能力素质中的技能课学习能力、实践能力、自我管理能力和自我生活能力,身心素质中的运动技能、乐观性、独立性、合作性、心理承受能力和综合心理素质,社交素质中的协商能力、交往能力、适应能力和组织领导能力,其他素质中的就业观、业余时间利用、阅读课外书籍和业余爱好。以上具有显著差异的指标数量占设定调查总指标数量的40.74%。说明高职院校、高专学校、本科院校对中职生源素质要求不尽一致,中职学校应根据自身实际,加强对中职学生相应方面的教育。

进一步分析得知,22项差异指标中,有19项均为本科院校教师评价最高,高专学校教师评价次之,高职院校教师评价最低;有2项为高专学校教师评价最高,本科院校教师评价次之,高职院校教师评价最为最低;有1项本科院校教师评价最高,高职院校教师评价次之,高专学校教师评价最低。说明中高职衔接亟待加强。

(二)对策建议

1.以素质教育为基础,实现培养目标衔接。目前,中职学校在人才培养过程中面临着两个问题:一是重视学生的技能训练,强调适应企业需求,忽视了其它素质的培养;二是重视就业导向,强调学生职业能力的培养,忽视了对口升学院校对学生的素质要求。因此,职业院校对口升学的顺利发展,需要中职学校首先明确哪些专业可以实现与高职、高专乃至本科院校的衔接,哪些专业只能以就业为目标;其次,中职学校应根据学生意愿,基于高等学校和企业对中职毕业生的不同素质要求,分别制定利于学生升学、就业的人才培养目标,有针对性地加强学生相应素质的培养;第三,中职学校应在加强与企业合作的基础上,加强与对口招生高校的交流,全面了解对口招生各高校的专业设置、学生素质要求等状况,使中职教育目标更具针对性。

2.调整完善课程体系,实现课程设置衔接。有学者研究指出,我国中高职衔接更多追求的是一种学制上的衔接,即外延式的衔接,以课程为核心的内涵式衔接还很薄弱,这成为制约中高职教育协调发展的瓶颈。[8]课程是实施教学的载体,课程体系直接关联到学生相关素质的提升。本研究结果表明,高校教师对中职生源素质39项指标评价为“一般”水平,占设定调查总指标数量的72.22%,说明中职毕业生整体素质不尽适应对口招生学校的要求,中职学校应全面加强与对口招生院校的联系,加强与对口招生高校课程体系、课程设置的衔接;在凸显中等职业教育特色的基础上,针对中职学生得分较低项目,适当增设相应课程,以此提高中职学生的综合素质。

3.打通继续教育通道,实现专业设置衔接。基于世界高等教育发展的总体趋势和我国经济社会发展的现实需求,党中央及时做出了关于“加快发展现代职业教育,推动高等教育内涵式发展”[9]的战略部署,教育部拟通过实施一系列优惠政策,引导部分地方本科高校从学术型转向应用技术型、职业教育型,打通从中职、专科、本科到研究生的通道。实现这一目标,需要中职学校不断更新育人理念,从促进学生终身发展角度出发,高度重视学校专业设置工作,使其涵盖于专科、本科院校所设置专业之内,依据学生升学和就业的双重需要设置相关专业。本着以服务为宗旨的办学理念,中职学校应针对区域经济社会发展实际,科学设置一系列具有层次性和包容性的专业体系,使中职毕业生做好升学与就业的双重准备。

4.逐步提高教学水平,实现教学模式衔接。教学内容及所用教材的衔接是中高职衔接、普职沟通的核心,也是实现中职学生对口升学的基础。[10]但目前,多数中职学校“对口升学班”存在教学模式陈旧、对口升学专用教材较匮乏等问题。本研究结果表明,不同高校教师对中职生源22项素质指标存在认知差异,需要中职学校依据不同对口升学高校对学生素质的要求,推行教学内容和教学模式改革。中职教师应与高校教师一起,确定每门课程的知识框架,设计不同的教学模块[11],并结合中职教育实际,不断改进教学方法,改善课堂教学氛围。加快编制适合中高职衔接、普职沟通以及理论知识和实践教学比例适当的教材,解决目前职业教育“中职不中、高职不高”的现象,减少课程重叠内容,以此增强对口升学中职生源的学习兴趣。

5.加强人文素养培育,实现素质教育衔接。现代职业教育体系强调人的终身发展,人文素养是中职毕业生可持续发展的动力。[12]目前,中职学校为凸显其职业教育特色,对学生专业技能教育的重视程度远超过人文知识教育,这使得中职学生在升学或就业后表现出某些人文素质明显弱化的现象。本研究结果表明,高校教师对中职生源素质多数指标评价为“一般”水平,说明中职学校素质教育未能满足对口招生高校的需求。中职学校应尽快制定并实施有利于提高学生人文素养的培养方案,高扬“回归人本”的教育理念,培养学生平衡的心智、健全的人格和开阔的视野,引导学生在获取技能的同时,积极践行社会主义核心价值观,完成时代赋予年轻人的神圣使命。

参考文献:

[1]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2014-06-09].http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm.

[2]李克强主持召开国务院常务会议,部署加快发展现代职业教育[EB/OL].[2014-06-09].http://politics.people.com.cn/n/2014/0226/c1024-24474324.html.

[3]张金英.中高职衔接的接口和通道探索[J].中国职业技术教育,2011(20):33-34.

[4]徐蔼婷.德尔菲法的应用及其难点[J].中国统计,2006(9):57-59.

[5]彭云飞,沈曦.经济管理中常用数量方法[M].北京:经济管理出版社,2011.

[6]罗伯特.Scaling:theory and applications(second edition)[M].重庆:重庆大学出版社,2002.

[7]Stevens J.Applied multivariate statisticsfor the social sciences[M].New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,1986.

[8]荀莉.中高职课程衔接研究现状综述[J].职教论坛,2012(13):47-48.

[9]坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2012-11-08.

[10]朱能军,贺静伟.中高职课程及教学内容衔接的问题与对策[J].中国职业技术教育,2013(29):50-52.

[11]张永华.中高职衔接教育的教学质量保障体系研究[J].教育与职业,2013(24):31-32.

[12]赵卫东.加强高职学生人文素养教育的思考[J].中国校外教育,2012(9):120-121.