天门220 kV侨乡输变电工程水土保持监测实践

2014-04-03张家其吴宜进

王 晖,张家其,吴宜进,姚 娜,袁 殷

(1.湖北省电力勘测设计院,湖北 武汉430040;2.华中师范大学 城市与环境科学学院,湖北 武汉430079)

湖北省地势四周高、中间低平,全省丘陵占24%、平原占20%、山地占56%。根据全国第二次卫星遥感普查结果,2000年湖北省有水土流失面积60 843 km2,占全省土地总面积的32.7%,水土流失严重。随着经济的快速发展,湖北对能源的需求越来越大,特别是“十二五”以来,大量输变电工程开工建设,使区域生态环境遭到了严重破坏。为了减少输变电工程对生态环境产生的不良影响,迫切需要对输变电工程建设造成的水土流失进行监测[1]。由于输变电项目的水土保持监测工作刚刚起步,理论和技术还有待发展和完善,而针对湖北省输变电项目水土保持监测的研究又比较少[2-3],因此有必要对湖北地区输变电建设项目水土保持监测进行总结、分析,以期为以后的输变电工程水土保持监测提供借鉴。

1 天门220 kV侨乡输变电工程概况

天门220 kV侨乡输变电工程位于湖北省天门市,根据《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(鄂政发〔2000〕47号),工程所在区域属湖北省水土流失重点治理区中的“江汉平原周边浅丘区”,水土流失防治按建设类二级标准执行。项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主,以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主,普遍存在的水土流失形式是面蚀和溅蚀,侵蚀强度以微度为主,土壤侵蚀模数背景值为400 t/(km2·a)。

2 监测实践

2.1 监测分区

合理划分项目施工期和植被恢复期的防治责任范围是准确测定水土流失的关键。根据地貌类型、水土流失特点和施工方式将该工程项目区划分为3个一级监测区,分别为变电站区、220 kV输电线路区、110 kV输电线路区;8个二级监测区,分别为站区、进站道路区、站外排水管线区、施工生产生活区、塔基区、牵张场区、施工临时道路区、人抬道路区。

2.2 监测时段及监测点

为最大程度地发挥水土保持监测效果,必须慎重选择监测点、监测时段,以便准确分析和判断整个监测范围内的水土流失状况。

2.2.1 监测时段

水土保持监测时段包括项目施工准备期、施工期、水土保持设施运行初期(或林草植被恢复期)。在施工准备期,进行一次全面调查,综合判断该区水土流失背景值,一次查清扰动地表面积、清表土石方量。施工期监测从2011年12月到2013年4月,为期16个月。水土保持设施运行初期监测从2013年4月到2014年4月,为期1年。在施工期雨季每两个月监测1次,旱季每三个月监测1次;运行初期每三个月监测1次,暴雨后(24 h降雨量>50 mm)加测一次。

2.2.2 监测区域和监测点

在施工准备期对建设区域进行实地踏勘,确定的监测重点为变电站区的工程措施、临时防护措施、绿化措施、排水管和输电线路区临时堆土的临时防护措施、工程措施及绿化措施;根据各监测分区的水土流失特点,选取的定位监测点位于变电站施工场地区。

2.3 监测内容及方法

2.3.1 监测内容

施工准备期的监测内容有项目区原地貌、土壤、植被状况及扰动地表面积、清表土石方量;施工期有主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失量及水土流失危害、水土保持措施实施情况、拦渣率和土壤流失控制比等;水土保持设施运行初期水土流失防治效果(六项指标)、植物生长状况、水土流失状况等。

2.3.2 监测方法

依《水土保持监测技术规程》(SL 277—2002),结合项目区的地形、地貌及侵蚀类型,按调查监测和地面定位观测相结合的方法实施监测。

(1)调查监测。定期或不定期通过现场实地勘测,采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、标杆、皮尺、卷尺等工具,按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积,记录每个扰动类型区的基本特征(扰动土地类型及开挖面坡长、坡度)和水土保持措施(排水沟、沉沙池、土地平整工程、植被恢复等)实施情况;弃土弃渣量采用查阅设计文件和实地量测的方法确定[4]。

(2)巡查。建设项目施工场地的时空变化复杂,地面监测有时比较困难,如临时堆土石料的时间很短,还未来得及监测,土料可能已搬走;不断变化的渣、料堆放场常因各种原因造成水土流失,因此巡查法是建设项目水土保持监测中常用的一种方法。巡查的重点是临时堆土场。

(3)地面监测。在施工期,土壤侵蚀量的监测常采用地面监测方法,具体为低洼地沉积泥沙测量法。定期量测低洼地淤积泥沙厚度并采集低洼地中的水样(充分搅匀后采集),带回室内采用烘干法或直接称量法得到水样中的泥沙含量,在此基础上推算扰动区域的水土流失量。运行初期的土壤侵蚀量采用类比沉积法进行监测。在塔基区内分不同下垫面类型(按坡度和植被生长情况分类)布设地面监测样地,定期观测监测样地雨水汇集区洼地内的泥沙沉积量,从而推算得到同类下垫面条件下的土壤侵蚀量。

3 水土保持监测结果分析

3.1 防治责任范围

防治责任范围包括项目建设区和直接影响区[5-6],该项目水土保持方案确定的防治责任范围为10.26 hm2,其中项目建设区8.74 hm2、直接影响区1.52 hm2。而项目完工后,监测到的防治责任范围为9.34 hm2,比方案确定的少了0.92 hm2,建设区的为8.23 hm2,直接影响区的为1.11 hm2。

3.2 弃土弃渣量

水土保持方案确定的挖方为36 553 m3、填方为86 004 m3、借方为5.9万 m3、弃方为9 549 m3。实际监测的值,挖方为32 745 m3、填方为79 025 m3、借方为5.6万m3、弃方为9 720 m3。工程挖方减少的主要原因是变电站地势较低,为了防洪需要,在少挖的基础上进行大量填方,导致工程挖方量有所减少,而变电站区的填方量也较设计值有所减少。

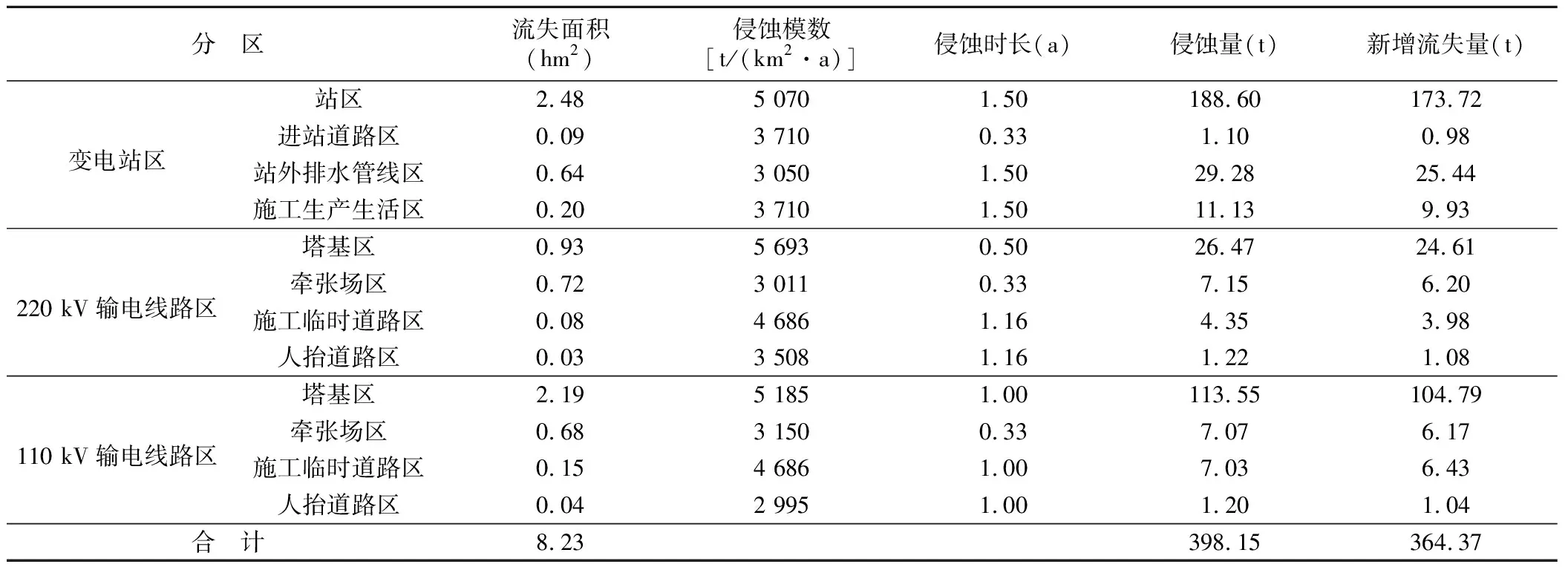

3.3 水土流失量

(1)施工期水土流失量。施工期水土流失总量为398.15 t,其中新增水土流失量为364.37 t。详见表1。

(2)运行初期水土流失量。工程落实已有的水土保持措施和新增的水土保持防护措施后,形成了完整的水土流失防治体系,通过监测和计算后得知,由工程建设造成的水土流失在运行初期已得到了有效控制,工程建设未造成大的水土流失危害。运行初期土壤侵蚀量计算结果见表2。

表1 施工期水土流失量计算结果

(3)水土流失总量。工程建设过程中共产生水土流失量409.554 t,其中工程施工期398.15 t、运行初期11.404 t。较方案预测的451.40 t减少了41.846 t,其中塔基区较方案预测值减少最多,为减少最大的一个分区。

3.4 防治效果

(1)扰动土地整治率。防治责任范围内累计扰动土地面积8.23 hm2,水土保持防治措施面积5.77 hm2,硬化建筑物面积2.4 hm2,扰动土地整治率99.27%,超过了95%的方案设计目标值。

表2 运行初期水土流失量计算结果

(2)水土流失总治理度。通过调查监测,工程建设累计造成水土流失面积8.23 hm2,工程建设过程中采取的水土保持措施面积5.77 hm2,建筑物占地面积及硬化面积2.4 hm2,水土流失总治理度为99.27%,超过了88%的方案设计目标值。

(3)拦渣率与弃渣利用率。工程开挖土石方32 745 m3、填方79 025 m3、借方5.6万 m3、弃方9 720 m3。实际上该项目单位面积的弃渣量比较小,只需将弃渣平整堆放于塔基内,并进行土地平整、撒播草籽绿化即可,不单独设置弃渣场。计算得到的实际拦渣率为97%,超过了95%的方案设计目标值。

(4)土壤流失控制比。截至监测期末,项目区年均侵蚀模数为355 t/(km2·a),项目区土壤流失控制比为1.13。根据各防治责任分区的治理情况,水土保持防治措施实施后,各区域的水土流失将得到有效控制。

(5)林草植被恢复率。由植物措施监测结果可知,已恢复植被面积3.57 hm2,可恢复植被面积3.57 hm2,运行初期林草植被恢复率为100%,超过了97%的方案设计目标值。

(6)林草覆盖率。根据监测结果,项目区实施绿化措施的面积有3.57 hm2,项目区的总面积为8.23 hm2,林草覆盖率达43.4%,大大超出了22%的项目方案设计目标值。

4 结 语

开发建设项目在建设期持续扰动项目区,产生的水土流失量较大,应为重点监测时段。在充分了解项目区自然条件和水土流失特点、开发建设对水土流失的影响等因素的基础上,依据项目建设内容与规模,采取合理可行的监测方法,以实现客观反映开发建设项目水土流失状况的目标。在主体工程施工过程中,为保障主体工程安全和防止项目建设引发大量水土流失,需严格执行水土保持“三同时”制度,完成并实施好水土保持工程。该项目已实施的各项水土保持工程均是从各防治分区的侵蚀特点出发,有针对性地采取水土保持措施,水土保持工程总体布局合理,水土保持效果明显。目前,各项水土保持措施总体保存完好,发挥了水土保持效益,达到了水土保持方案设计的要求。

[参考文献]

[1] 李智广. 开发建设项目水土保持监测[M].北京:中国水利水电出版社,2008:220-228.

[2] 游翔.开发建设项目水土保持监测之我见[J].中国水土保持科学,2008(6):86-87.

[3] 赵爱军.湖北水土保持监测工作探索与实践[J].中国水土保持,2009(5):8-9.

[4] 孟冬梅.新疆开发建设项目水土保持监测方法浅析——以库玛拉克河吐木秀克水电站为例[J].西北水电,2009(2):1-3.

[5] 赵永军.水土流失防治责任范围的界定[J].中国水土保持,2005(1):21-23.

[6] 赵永军.水土流失防治责任范围的界定(续)[J].中国水土保持,2005(2):19-20.