三峡库区坡改梯地不同土地利用方式的土壤肥力质量评价研究

——以重庆市巫山县为例

2014-04-02李培霞陈国建

李培霞,陈国建,韦 杰

(重庆师范大学 地理与旅游学院,重庆 400047)

土壤质量是全球生物圈可持续发展的重要因素之一,亦是农业发展、土壤管理和土地利用的可持续评估指标和判断准则。受成土母质、气候、土地覆被及人类活动等自然因素和人为因素的影响,土壤肥力质量具有显著的变异性。土地利用作为人类利用土地进行各种活动的综合反映,是影响土壤肥力质量变化最普遍、最直接、最深刻的因素[1],研究土地利用和管理措施对土壤肥力质量变化的影响已是现代土壤学的主要任务之一[2-5]。国内外众多学者的研究表明,不同的土地利用方式以及不同的耕作制度、管理方式等必然会导致土壤肥力的改变以及土地生产力的变化[6-8]。从目前的研究来看,不同土地利用方式下的土壤肥力质量评价研究已涉及多种典型区域,包括山地、高原、丘陵、平原、盆地等,这些区域也涉及各种土壤类型如潮棕壤、红壤、水稻土、风沙土、紫色土等及各种生态环境如湿地生态、亚热带高山气候等[9-12],但针对三峡库区坡改梯地以黄壤为主的土壤肥力质量评价的研究并不多。

本文就三峡库区巫山县坡改梯地不同土地利用方式下的土壤肥力质量状况进行分析,以期为合理施肥、建立良性农业生态系统提供依据。

1 研究区概况

研究区为重庆市巫山县龙井乡龙山村的典型坡改梯地,地理位置为东经109°46′16″—109°47′29″、北纬30°59′11″—31°06′18″,地貌类型为剥蚀侵蚀低山,采样海拔在690—1 165 m,土壤为黄壤。研究区地处亚热带湿润季风气候区,有明显的季节性差异,气候温暖,年平均气温18.4 ℃,雨量充沛,多年平均降水量在1 100 mm以上,降水量在季节分配上很不均匀,主要集中在5—10月份。土壤侵蚀以水力侵蚀为主,属南方丘陵侵蚀区。

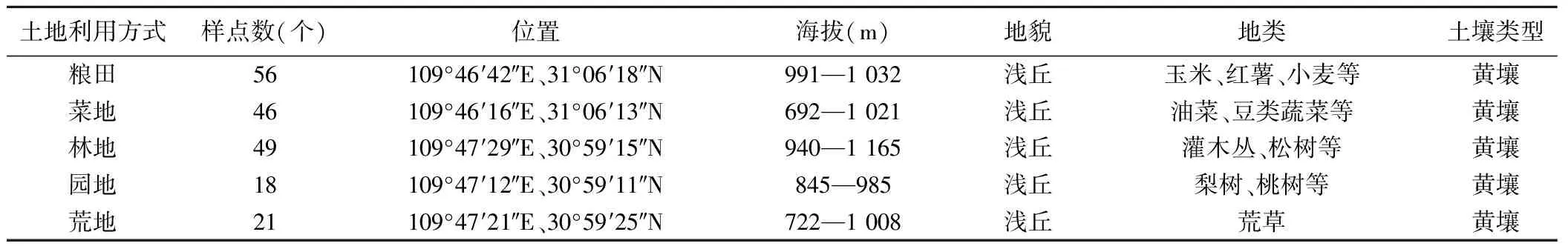

采样区坡改梯的时间主要为20世纪70年代。选取的5种典型土地利用方式为粮田、菜地、林地、园地、荒地。粮田主要包括玉米、红薯、小麦等,覆盖度<20%;菜地主要包括油菜、豆类蔬菜等,与粮田同为传统种植方式,覆盖度<30%;林地主要覆有灌木丛、松树等,覆盖度<50%;园地主要为梨树、桃树等,覆盖度<45%;荒地主要为荒草地,以撂荒3~5年无人为干扰的荒山荒坡形式出现,覆盖度35%~55%。

2 研究方法与试验材料

2.1 土壤样品的采集

采样地点位于坡改梯项目区,采样时间为2010年4月份。土壤样本的采集按照基本等距离原则,各采样点均按“S”形布点采集耕层土壤,并在有代表性的地方挖取剖面土样,混合均匀后用四分法处理,最后剩余约1 kg样品带回实验室作分析用。本研究从坡顶到坡底共选取了190个采样点(详见表1)。同时利用GPS定位仪确定经纬度,记录土壤类型、坡度、坡位、高程、植被覆盖度等多项参数。另就肥料投入、田间管理等有关土壤养分循环的影响因子进行调查记录。基础资料收集完成后,对记录数据及其他资料,根据计量单位统一、来源可靠、无显著异常、无明显不符合实际等原则进行严格核实、筛选,以确保资料真实可靠。

表1 土壤采样点概况

2.2 土壤样品的分析

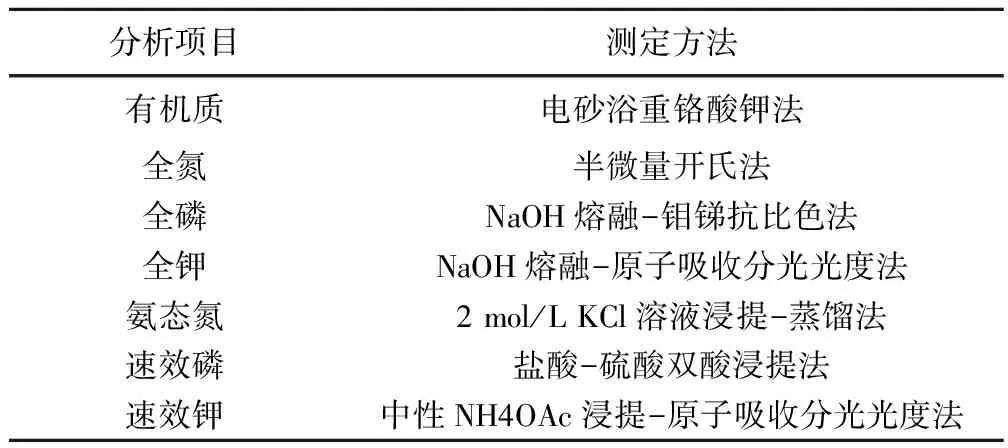

首先剔除样品中的植物根系、落叶及石砾等杂物,置于室内风干,然后将风干后的土样用木棍研细,使其全部通过2 mm孔径的筛子。充分混匀后,用四分法分作两份,取其中一份进一步研细,使其逐次通过1 mm和0.25 mm孔径的筛子,用于化学分析。本研究主要选取土壤有机质、全氮、氨态氮、全磷、速效磷、全钾和速效钾7项指标进行测定,测定方法参照《土壤农化分析》(第3版)中的相关方法[13],具体见表2。

表2 土壤分析项目及测定方法

2.3 数据处理

2.3.1 土壤肥力质量评价指标

由于土壤肥力形成机制的复杂性以及不同研究人员对土壤肥力的内涵和外延的理解不同,因此评价方法和指标体系也不尽相同。本研究选择土壤有机质、全氮、全磷、全钾、氨态氮、速效磷和速效钾含量7项指标作为土壤肥力质量评价指标,采用多元统计分析,对三峡库区典型坡改梯地不同土地利用方式对土壤质量的影响进行研究。

2.3.2 土壤肥力质量评价方法

土壤肥力质量的综合评价一般分为3个步骤,即:评价指标隶属度的计算、权重系数的确定和综合评价指数的计算。

(1)评价指标隶属度的计算。由于土壤肥力指标变化具有连续性质,故各评价指标采用连续性质的隶属度函数,并从主成分因子负荷量值的正负性确定隶属度函数分布的升降性。土壤各项肥力评价指标采用升型分布函数计算[14],即

Fi=(xij-ximin)/(ximax-ximin)

(1)

式中:Fi为评价指标的隶属度值;xij为评价指标的数值;ximax和ximin分别为第i项评价指标中的最大值和最小值。

(2)评价指标权重的计算。本研究基于土壤属性本身的内在关系,利用因子分析法计算各指标的贡献率及累计贡献率,并得出各土壤评价指标的因子载荷量,通过计算各指标因子载荷所占比重,求得各项指标权重值[11-12],表达式为

(2)

式中:Wi为土壤各评价指标的权重值;Ki为各评价指标因子分析的因子载荷量。

(3)土壤肥力综合评价指数(IFI)的计算。本研究采用模糊数学中的模糊集的加乘法则建立土壤肥力综合评价指数模型,计算参考张庆费等[14]的土壤肥力综合指标公式,数学表达式为

(3)

式中:Wi为各评价指标的权重值;Fi为各评价指标的隶属度值;n为评价指标的个数。

3 结果与分析

3.1 土壤养分的总体特征

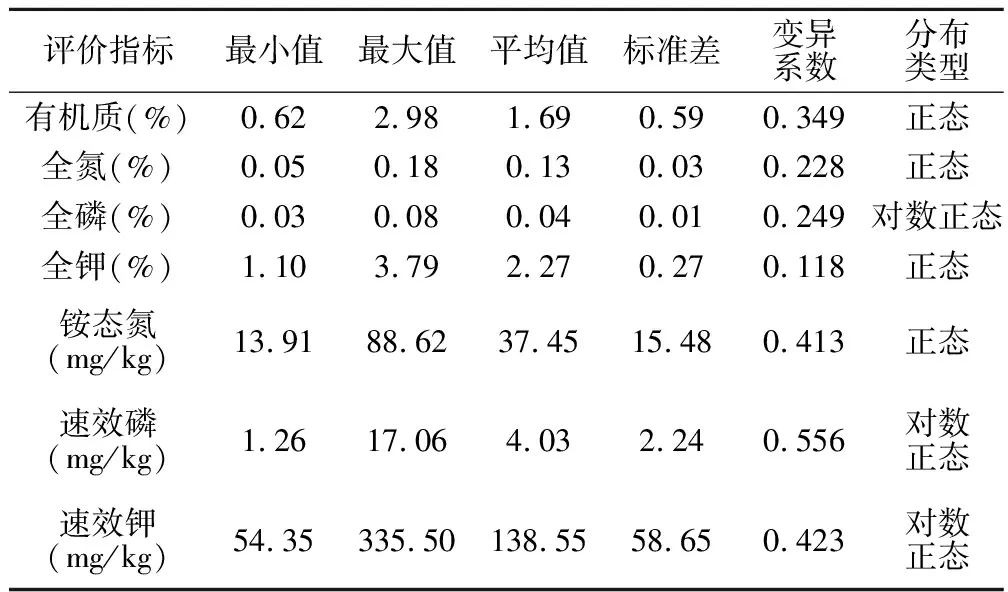

表3为经SPSS 17.0分析后的各指标描述性统计数据。对照土壤养分分级标准,表3中研究区7项评价指标的含量均较贫乏, 其中: 全钾含量较丰富,平均为2.27%,这与母质中含有丰富的钾素有关;有机质、全氮、速效钾含量处于中等水平,均值分别为1.69%、0.13%、138.55 mg/kg;全磷、铵态氮和速效磷含量处于严重缺乏状态,均值分别为0.04%、37.45 mg/kg、4.03 mg/kg,其中有55%的样本速效磷含量<3 mg/kg,因此今后仍需加大磷肥的投入量。

表3 土壤养分的描述性特征

7项评价指标的变异系数均处于0.1~1.0之间,属于中等变异性,其中:速效磷含量的变幅最大,变异系数为0.556,最小值为1.26 mg/kg,最大值为17.06 mg/kg,最大值为最小值的13.5倍,这与磷在土壤中的迁移性低有关;其次为氨态氮,变异系数为0.413,最小值为13.91 mg/kg,最大值为88.62 mg/kg,最大值为最小值的6.4倍;土壤全钾含量的变幅最小,变异系数为0.118。据相关性分析,除了全钾含量以外,其余各项评价指标均与有机质含量呈现极显著的正相关关系,说明土壤各评价指标含量的提高与有机质含量密切相关。

3.2 不同土地利用方式的土壤肥力质量评价

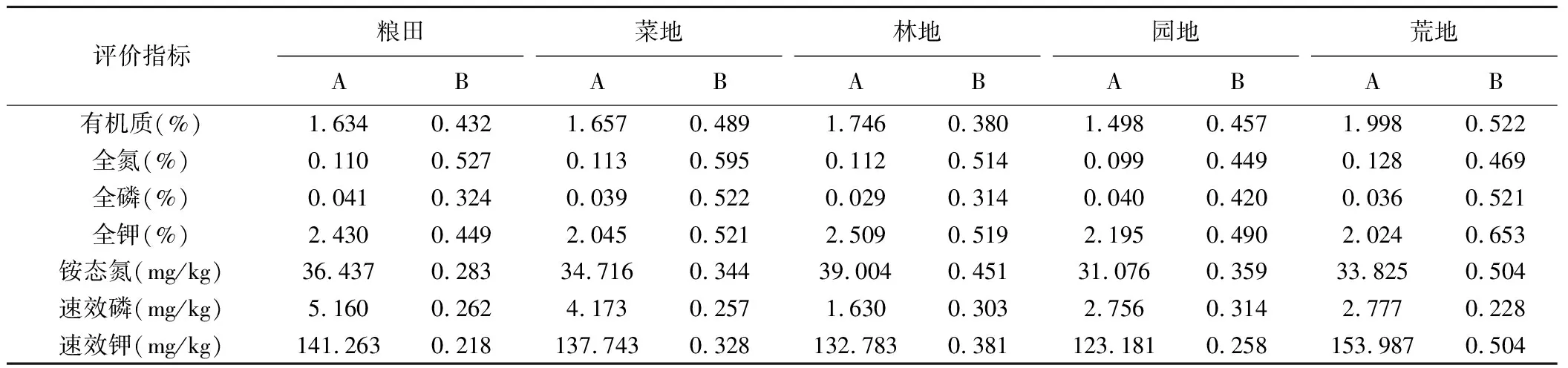

土地利用方式是影响土壤肥力质量的重要因素,对各种生态环境要素有着重要的影响,它的变化可以引起许多土壤过程如侵蚀、氧化和矿化等的变化,进而影响土壤养分,使土壤养分重新分配。利用式(1)计算得到各土壤肥力评价指标的隶属度值,见表4。

表4 不同土地利用方式下的土壤肥力评价指标值及其隶属度值

注:A为土壤肥力评价指标的测定值;B为土壤肥力评价指标的隶属度值,无单位。

20世纪70年代坡改梯后,经过30年的持续利用及部分退耕还林,植被类型和土地利用方式的不同使土壤质量发生了一定变化。从表4可以看出,荒地的有机质含量最高,其次是林地、菜地、粮田、园地,这是因为地表植被覆盖会改变生态系统生物量和周边环境条件如光、热、水和土壤生物等,此处的荒地多在撂荒多年后逐渐长出了灌木丛和草丛,地表植被覆盖较高,土壤表层获取的光和热减少,进而增加了有机质的积累。也有研究指出,林木的生长会产生大量的抑制有机质生成的物质,因而林木和灌木的生长会减少土壤有机质含量,使有机质含量略少于撂荒地。

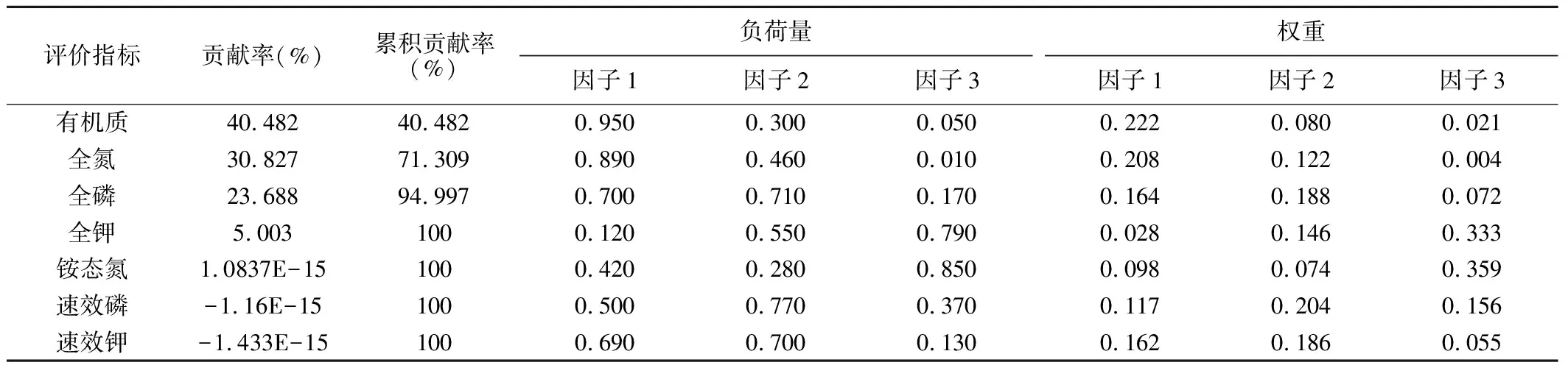

表5中,利用因子分析法提取了3个因子,这3个因子解释了原有变量总方差的约95%,原有变量的信息丢失较少。通过旋转后的因子载荷矩阵得出各评价指标的因子载荷量,由此可计算出3个因子中各评价指标的权重值,见表5。

表5 土壤肥力评价指标主因子的贡献率、负荷量及权重

根据加乘法则对各个肥力评价指标值采用乘法进行合成,利用式(3)计算不同土地利用类型的土壤肥力综合评价指数。不同土地利用方式的土壤肥力质量指数差异较大,粮田、菜地、林地、园地、荒地的土壤肥力质量指数分别为0.349、0.427、0.431、0.390、0.501,各种土地利用类型按IFI大小排序为:荒地>林地>菜地>园地>粮田。

可以看出,农耕措施会使土壤养分降低,荒地和林地受人为干扰较种植地要少,成土母质的物理风化较浅而化学风化较深,且植被覆盖度和生物量相对较高,养分积累多分解少,有机质层积累较厚,含量高的有机质对磷、钾有效性的提高亦有所贡献,使得土壤磷、钾含量随之增加;而粮田与园地施肥结构以化学肥料为主,人为扰动大,受耕作的影响,成土母质的物理、化学风化加深,含磷、钾矿物被分解,土壤磷、钾含量增加,但其表土养分流失严重,不仅大量泥沙被冲走,而且使土壤中易溶盐分(如钾)随径流流失,磷、钾元素迁移强于淀积,使得土壤的肥力水平降低[16],另外作物收获会带走大量有机产品,随着耕种时间的推移,必然导致土壤有机质的分解和转化的加速,进而引起土壤退化。由此可见退耕还林还草是改善生态环境、恢复土壤肥力的重要途径。菜地和粮田产生差异的原因是种植的作物不同,施肥管理也会有所不同,在相同的劳力与经济投入下,农户对菜地土壤肥力的关注较多,施用的肥料较多,而且不同作物对土壤养分的消耗也存在差异,因而整体上菜地土壤肥力略高。

4 结 论

对三峡库区巫山县典型坡改梯地5种土地利用方式的土壤肥力质量进行研究,结果表明,不同土地利用方式对土壤肥力有很大影响。荒地和林地土壤肥力质量明显高于耕园地,可见退耕还林和农地撂荒有一定的土壤培肥作用,可以通过这种方式来逐步提高土壤肥力。

本研究存在一些问题需改进:首先研究区地形复杂,农业管理措施多样,使得在进行土壤肥力质量评价时会产生误差;其次对于土壤肥力质量的评价,本研究仅选取了土壤养分中具代表性的7项指标,评价指标不够全面势必会对评价结果产生一定的影响。

合理的土地利用方式可以使坡改梯地改善土壤肥力的效果发挥得更好,因此为了适应农作物优质高产的要求,必须及时了解土壤肥力的变化状况,才能更好地规划土地和科学地指导施肥。

[参考文献]

[1] 郭旭东,傅伯杰,陈利顶,等.低山丘陵区土地利用方式对土壤质量的影响——以河北省遵化市为例[J].地理学报,2001,56(4):447-455.

[2] 刘世梁,傅伯杰,马克明,等.岷江上游高原植被类型与景观特征对土壤性质的影响[J].应用生态学报,2004,15(1):26-30.

[3] 苏永中,赵哈林.科尔沁沙地不同土地利用和管理方式对土壤质量性状的影响[J].应用生态学报,2003,14(10):1681-1686.

[4] Wang Xiaoju,Gong Zitong.Assessment and analysis of soil quality changes after eleven years of reclamation in subtropical China[J].Geoderma,1998,81(3-4):339-355.

[5] Wezel A,Rajot J L,Herbrig C.Influence of shrubs on soil characteristics and their function in Sahelian agro-ecosystems in semi-arid Niger[J].Journal of Arid Environments,2000,44(4):383-398.

[6] 曾希柏,孙楠,高菊生,等.双季稻田改制对作物生长及土壤养分的影响[J].中国农业科学,2007,40(6):1198-1205.

[7] Homburg J A,Sandor J A.Anthropogenic effects on soil quality of ancient agricultural systems of the American Southwest[J].Catena,2011,85(2):144-154.

[8] 侯雪莹,韩晓增,王树起,等.不同土地利用和管理方式对黑土肥力的影响[J].水土保持学报,2008,22(6):99-103.

[9] 汪涛,朱波,高美荣.紫色土丘陵区小流域不同土地利用方式下土壤养分含量特征——典型农林复合生态系统案例分析[J].山地学报,2006,24(z1):88-91.

[10] 王芳,肖洪浪,苏永中,等.黑河中游边缘绿洲区不同土地利用方式对土壤质量的影响[J].干旱区资源与环境,2010,24(7):165-170.

[11] 肖连刚,张建明.基于GIS宁夏引黄灌区农地土壤综合养分状况评价[J].水土保持研究,2010,17(5):273-276.

[12] 巩杰,陈利顶,傅伯杰,等.黄土丘陵区小流域土地利用和植被恢复对土壤质量的影响[J].应用生态学报,2004,15(12):2292-2296.

[13] 鲍士旦.土壤农化分析[M].第3版.北京:中国农业出版社,2007:25-114.

[14] 张庆费,宋永昌,由文辉.浙江天童植物群落次生演替与土壤肥力的关系[J].生态学报,1999,19(2):174-178.

[15] 朱克贵,杜国华,章士炎,等.中国土种志[M].北京:中国农业出版社,1993.

[16] 廖晓勇,陈治谏,刘邵权,等.三峡库区小流域土地利用方式对土壤肥力的影响[J].生态环境,2005,14(1):99-101.