西藏公路的建设特点及水土保持设计思路

2014-03-30高宝林

高宝林,周 全

(湖北省水利水电规划勘测设计院,湖北 武汉 430064)

近年来,国家不断加大西藏交通基础设施建设力度,道路交通条件日益改善。仅“十一五”期间,西藏公路交通建设就完成投资260亿元;根据《西藏自治区“十二五”时期公路交通发展规划》,2011—2015年,西藏公路交通发展规划总投资461.74亿元,是“十一五”时期的1.78倍。大规模的公路交通建设,将带动西藏经济的跨越式发展,而由此产生的水土流失和对生态环境的破坏也是不容忽视的。当前,西藏自治区交通运输厅按照国家法律法规的要求,对每一个项目都委托相关单位编制了水土保持方案。笔者于2012年对西藏近年来建设的公路做了一次大范围的现场调查,调查结果显示部分水土保持措施落实不到位。究其原因,除了有工程施工的监督和管理因素外,水土保持方案不能很好地与实际相结合也是导致部分水土保持措施无法落到实处的一个因素。为此,在方案设计中应结合工程本身的特点以及项目区特点,因地制宜布设水土保持措施。

1 当前西藏公路的建设特点

1.1 以低等级路的整治改建为主

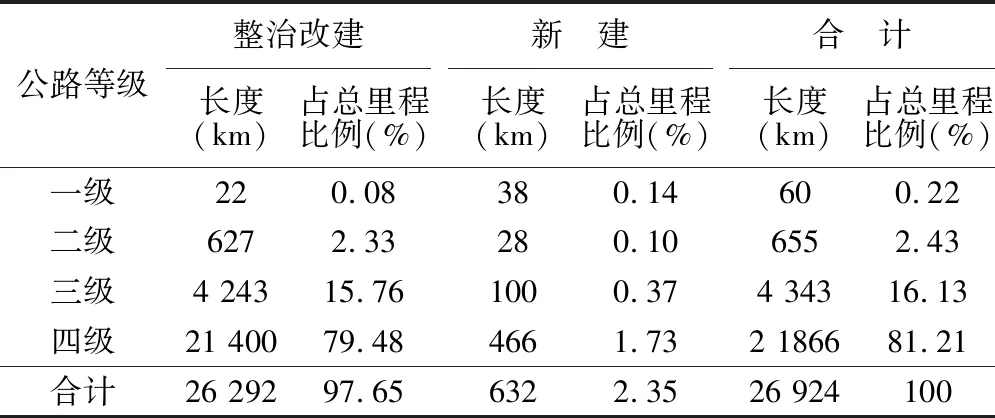

根据《西藏自治区“十二五”时期公路交通发展规划》,全区在“十二五”期间将建设26 924 km公路(扣除新建的桥梁和隧道),道路等级及建设性质见表1。

从表1可以看出,西藏当前公路建设以整治改建现有公路为主,占总里程数的97.65%,而新建公路长度仅占总里程数的2.35%。在整治改建工程中,大部分是将现有的等外级公路改建为三级路或四级路,占总里程数的95.24%。

表1 西藏“十二五”规划公路里程

1.2 投资有限

在全国公路建设中,惟有西藏自治区是中央财政全额拨款。近年来虽然国家对西藏的公路交通建设大力扶持,但由于区内经济落后,地广人稀,交通量较少,所以公路等级较低,单位公里投资较少。笔者对近年来部分工程的投资统计显示,大部分工程投资在500万元/km左右(见表2)。

2 西藏自治区的自然条件

(1)气温低,热量条件差。在我国的气候区划中,西藏属青藏高原气候区的一部分,绝大部分地区气温低,年平均气温等于0 ℃的等值线大致沿冈底斯山—念青唐古拉山分布,此线以北和以西的广大地区(约占土地总面积的2/3)年平均气温低于0 ℃,此线以东和以南的地区年平均气温高于0 ℃。藏北高原的大部分地区,年平均气温<-2 ℃;藏东南除林芝地区外的大部分区域,年平均气温也在2~5 ℃之间。全区大部分地区积温少,热量条件差,生长季节短,在藏东南的部分地区,年均≥10 ℃的积温为3 000~4 000 ℃,而藏西北的大部分地区,年均≥10 ℃的积温仅为500 ℃左右。

表2 西藏近期公路建设投资规模

注:项目总长含支线工程。

(2)年降水量少,分布不均。西藏大部分地区属于半干旱和干旱气候区,年降水量大致是从东南向西北逐渐减少,东南部念青唐古拉山以南海拔在3 500 m以下,年均降水量在600 mm以上;往西进入雅鲁藏布江中游谷地,海拔3 500~4 200 m ,降水量减少至450~350 mm;再往西到达雅鲁藏布江上游谷地,海拔在4 200~4 500 m,降水量只有300~200 mm;往北的阿里地区海拔在4 500 m以上,大部分地区降水量仅有50~150 mm。

(3)生态极其脆弱。西藏大部分地区属于生态脆弱区,其植物群落具有对外界干扰抵御能力低,自身稳定性差、易退化、不易恢复等特点[1],地表草皮和地表结皮一旦遭到破坏就不可逆转,有的草皮植被恢复时间需要上百年的时间,且在现有的经济水平和技术条件下,这种负向发展无法有效遏止[2]。如果在公路建设过程中不注意保护,不减少对地表的扰动和破坏,将会进一步加剧生态环境的恶化。

3 水土保持方案设计思路

(1)控制水土保持总投资。在水土保持设计时,要综合考虑工程等级和总投资,确定与工程相匹配的防护标准,对路基开挖边坡、填方边坡的防护宜遵从主体设计,比如主体工程设计时,由于资金的限制对大部分路基边坡都采取了自然的放坡或简单的砾石压盖措施,没有采取工程护坡及综合护坡的方式,所以方案设计时,不宜补充大面积的综合护坡措施,对料场开挖边坡等区域的防治措施也应该简化,尽量用简单实用、低标准的措施最大限度地控制工程造成的水土流失,用较少的费用防治因工程建设而产生的水土流失。要控制单位长度的水土保持投资,防止因投资过大使得水土保持措施无法落实。

(2)尽量减少扰动,控制临时占地。在水土保持设计时必须严格遵从“保护优先,减少扰动”的原则,在渣场、料场、施工场地和施工道路的措施布置中,应结合工程实际,尽量控制占地。应尽量将临时土方堆放于路基占地范围内;对于工程产生的永久性弃渣,应分析堆放于附近料场的可行性,同时也可以与主体设计单位协商优化主体工程设计。水土保持措施设计时藏西北地区要加大围栏等临时防护措施,而藏东南地区则要通过加大周边沟等控制扰动地表的范围,防止水土流失。

(3)慎重进行植物措施设计。项目区气候条件差,藏西北多年平均降水量在300 mm以下,年平均气温在0 ℃以下,海拔在4 500 m以上,≥10 ℃年积温仅500 ℃左右,植被生长非常困难,尤其是海拔超过4 800 m的区域植物生长几乎没有可能。在藏东南地区,虽然降水量较大,海拔相对较低,但年均气温仅2~5 ℃,植被生长仍然比较困难。制定水土流失防治目标时,在遵循《开发建设项目水土流失防治标准》的基础上,还应结合当地气候条件进行评估和论证,必要时可降低林草植被恢复率、林草覆盖率等指标。根据多年的经验,在藏西北地区撒播草籽以及铺草皮的植物措施很难取得成功,即使植草后夏天成活,冬天由于大风以及极低的气温,会导致草皮全部死亡,除非有充足的养护经费[3],所以对于三、四级路改建工程中的植物措施,笔者认为在藏东南的林芝等地区可以实施,昌都地区则要在进行分析论证后再设计,而在藏西北等区域不可以大面积地采用草皮剥离、撒播草籽以及种植灌木等措施。

(4)根据侵蚀类型布设水土保持措施。西藏自治区的水土流失类型主要有冻融侵蚀、水力侵蚀和风力侵蚀3种,冻融侵蚀主要分布在海拔4 000 m以上及高山雪线以上,水力侵蚀主要分布在藏东南降水量在500 mm以上的林芝、昌都地区一带,而风力侵蚀主要分布在藏北地区的那曲草原、阿里草原以及山南地区的雅鲁藏布江沿岸地区。我国对于冻融侵蚀防治的研究目前主要集中在农用地的水土流失防治上,而对于工程型的冻融侵蚀研究较少[4]。冻融侵蚀主要是土壤中含水的部分在结冰—融化—结冰的反复作用下,造成土层松动、崩解,松动的土层在水力作用下产生水蚀,在风力作用下产生风蚀,其动力源实质上还是水力和风力,所以在措施布设时主要考虑防止水力侵蚀和风力侵蚀的发生。在藏东南以水力侵蚀为主的区域,主要应考虑周边截排水沟、临时苫盖等防水力侵蚀措施的设计,而在藏西北以风力侵蚀为主的区域,则应重点考虑临时苫盖等防风蚀措施的设计。

(5)合理确定监测频次以及监测方法。西藏自治区地广人稀,大部分地区交通不便,加之气候恶劣,在水土保持监测设计时,在遵循相关规范性文件的基础上,应结合项目区特殊地理位置及环境条件进行分析和论证,合理确定监测方法以及监测频次,不宜采用全程驻地监测。在监测方法设计时应分析项目的实际情况,在藏东南水力侵蚀较严重的区域,应以监测水力侵蚀为主,设置径流小区等进行监测;在藏西北终年降水稀少、大风频繁的区域,应以监测风力侵蚀为主,设置旋转式多路集沙仪等进行监测。

[参考文献]

[1] 冉圣宏,金建君,薛纪渝.脆弱生态区评价的理论与方法[J].自然资源学报,2002,17(1):117-122.

[2] 赵跃龙.中国脆弱生态环境类型分布及其综合治理[M].北京:中国环境科学出版社,1999.

[3] 印建文.高寒地区路基草皮护坡及草皮水沟施工技术[J].西部探矿工程,2008(1):211-213.

[4] 范昊明,蔡强国.冻融侵蚀研究进展[J].中国水土保持科学,2003,1(12):50-54.