西南地区地质灾害应急体系构架模式研究

2014-03-27刘智华马泽忠

刘智华 ,马泽忠

(1. 重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 400020;2. 国家遥感应用工程技术研究中心 重庆研究中心,重庆 400020)

包括云南、贵州、四川和重庆三省一市的西南地区是我国地形条件最为复杂的地区之一,区内山高坡陡,峡谷广布,地形高差悬殊。海拔大于7 000 m的山峰有66座[1],最高峰是位于四川甘孜的贡嘎山,海拔7 556 m;最低处为云南河口县的元江河谷,海拔仅76.4 m。地貌类型多样,主要以高原和山地为主,还有广泛分布的喀斯特地貌、河谷地貌和盆地地貌等。气候属亚热带季风气候,年温差小,年均温分布极不均匀;雨量丰富,平均约1 000~1 300 mm,少雨和多雨地区雨量相差可达5倍。

1 西南地区地质灾害分布

西南地区新构造运动强烈,地壳升降幅度大,龙门山断裂带以西、大巴山以南属于晚元古代地块的扬子地块。扬子地块内部是坚硬的岩石层,较为稳定,因此处于地震带的稳定区和过渡区。其余大部属于早中生代褶皱带,其内部存在塑性软流层,构造具有不稳定性,且新构造运动较为强烈,处于地震易发区。峡谷地貌、喀斯特地貌在西南地区的分布极其普遍,生态环境比较脆弱,环境承载力较差。同时由于印度洋板块和亚欧板块的挤压碰撞,加之受东南、西南季风和西风环流的影响,是我国发生强烈地震及崩塌、滑坡、泥石流灾害的重灾区[2], 具有出点多、面广、规模大、成灾快、暴发频率高、延续时间长等特点[3]。据不完全统计,四川地质灾害点2.1万,云南1.6万,重庆1.8万,贵州目前已查明的地质灾害点8 000余个。

西南地区地形东低西高,气候条件受地形地势制约,降雨量具东多西少趋势[4],是典型的气候脆弱区,季节性干旱、暴雨洪涝、低温阴雨和高温热害等重大气象灾害多发、重发,灾害抗灾能力弱, 气候变化与地质灾害的发生密切相关,极端的气候条件往往是地质灾害发生的主要诱因。

2 我国现行应急体系及存在的问题

2.1 现行应急体系

2005年,国务院发布《国家突发地质灾害应急预案》,对山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的地质灾害应急防治进行了明确规定,建立了按灾害级别分级管理、以地方人民政府为主、条块结合的管理体制[5],并先后制定了《重大地质灾害应急响应系统建设方案》、《国土资源部地质灾害应急平台——基础支撑体系建设技术要求》、《国土资源部省级移动应急平台部署建议书》及各项应急预案。同时,行政主管部门组织各方力量,积极开展灾害应急技术研究与应用,初步建立起应急体系。

2.2 存在的问题

2.2.1 数据共享问题

重大自然灾害通常会导致大范围的“信息盲区”和交通瘫痪,严重阻碍了灾情评估、决策支持、应急响应、抢险救灾和其他方面的工作。重大自然灾害应急救援存在两个核心问题, 一是缺少灾区现场的实时数据, 二是在部门之间缺少快速、准确、可靠、有效的信息获取手段与信息共享机制,从而导致了信息送达的严重滞后和多部门送达信息的相互矛盾与低水平重复[6]。

2.2.2 条块与部门衔接与联动问题

我国许多地区目前还没有真正形成统一的灾害应急实体机构,有的只是分类别、分地区、分部门的单一灾害处置机构。由于各种灾害往往具有群发性和链状性的特点,一旦灾害突如其来,临时组建的地区灾害处置指挥机构、资源和信息在短时间难以实现有效整合。

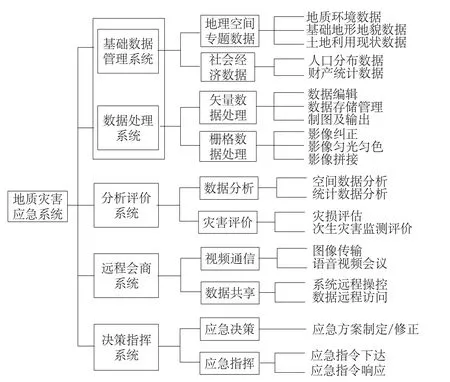

图1 地质灾害应急软件系统功能构架图

2.2.3 技术装备问题

当前,我国专业应急队伍力量薄弱,技术装备较为落后,尚未形成体系。同时,应急指挥信息平台建设滞后,无法满足灾害应急的需要。

3 西南地区地质灾害应急构架模式

3.1 总体构架思路

按照“统一领导、分工负责、分级管理、属地为主”的原则,以西南地区整个区域为中心,根据地质灾害应急快速反应、高效组织、措施准确的要求,重点考虑陆空交通条件以及地质灾害区域分布特点,建立“西南应急指挥中心-省(市)-区县”三级应急体系并形成应急联动机制,对西南地区地质灾害应急实施保障。

3.2 应急中心构架的关键内容

西南地质灾害应急中心的位置选择,应能以尽可能最快的时间,包括空运、陆运、河运等一切可能的方式到达西南区地质发生点。应急中心构架主要包含系统平台建设、基础数据一体化建设、应急设备装备与队伍建设、联动响应实施机制建设等4个方面。其中,系统平台与基础数据库建设是信息基础,应急设备装备与队伍建设是关键,联动响应实施机制建设是保障。

3.2.1 应急系统平台建设

平台建设主要包括软件系统建设和硬件系统建设。其中软件系统主要包括5大子系统:基础数据管理系统、数据处理系统、分析评价系统、远程会商系统和决策指挥系统。各子系统功能如图1所示。硬件系统指的是支持软件平台正常运行的必要硬件设备,包括服务器、磁盘阵列以及视屏传输设备等。

3.2.2 基础数据一体化建设

基础数据的有序组织,是地质灾害软件平台为科学决策提供可靠性辅助的关键。有序的基础数据将社会经济数据、空间信息数据集成一体,为地质灾害应急工作提供快捷、准确的数据基础。地质灾害应急基础数据主要包括地质环境数据、基础地形地貌数据、土地现状数据、人口分布数据、财产统计数据等,这些数据以区域统一空间框架为基准,为软件平台的功能设计和数据调用奠定基础。

3.2.3 应急设备装备与科技团队建设

应急设备装备与科技团队建设是地质灾害应急的核心,决定着地质灾害应急的效率和成果。地质灾害应急需要的装备种类繁多,常见的如拆除设备、高空抢险设备、建筑抢险设备、地下救治设备、消防设备、个人防护设备、医疗支持设备、通信联络设备等。作为常设的西南应急中心,常规设备装备必不可少。设备的管理可以实行分散使用与维护、统一归口管理的方式。近年来,低空遥感作为一种调查技术手段迅速发展,且软硬件技术日益成熟。低空遥感通过低空云下航摄和高效的后期数据处理,可为地质灾害应急提供及时、准确的灾情现势数据,为救灾决策提供支持。低空灾情调查设备及其性能、作用如表1。

表1 低空灾情调查设备及其功能一览表

在救灾设备的基础上,根据设备的具体配置,确定装备科技团队建设。科技团队是 “硬件”与“软件”结合并实现效益最大化的基本保证[7]。

3.2.4 联动响应实施机制

联动响应实施是地质灾害应急救援的一个重要内容。联动响应实施的关键就是做到资源统一调配,提高地质灾害应急的效率。应急联动包含纵向联动和横向联动,形成一个包含上下级(包括国家-区域-省市-区县)工作联动指挥和平行单位深度参与的多级联动机制。该机制在各级应急指挥和响应单位建立起快速响应和实时会商的多媒体通道,形成统一、一致、协同和互动的应急指挥处置管理,实现快速、可视、可控的信息及通讯手段,将应急指挥体系和应急相关资源进行及时整合,以达到对突发事件的准确、有效、实时的集成及协同的应急响应。

[1]郑万模,段丽萍.西南山区地质灾害分布规律及成因探讨[C].全国第五次地质灾害防治学术大会,2006

[2]卿三惠.西南铁路工程地质研究与实践[M].北京:中国铁道出版社,2009

[3]孙清元,郑万模.我国西南地区山地灾害灾情年际综合评估[J].沉积与特提斯地质,2007,27(3):105-107

[4]卿三惠.西南铁路工程地质特征及成就[J].铁道工程学报,2005(增刊):123-140

[5]国办函[2005]37号.国家突发地质灾害应急预案[S].

[6]李德仁,刘良明.中国减灾系统的系统构想[J].科学对社会的影响,2010(4):25-30

[7]刘传正,陈红旗.重大地质灾害应急响应技术支撑体系研究[J].地质通报,2010,29(1):147-156