文昌15-1油田ZJ1-4油组沉积微相研究

2014-03-26王文升

王文升

(中海石油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津塘沽 300452)

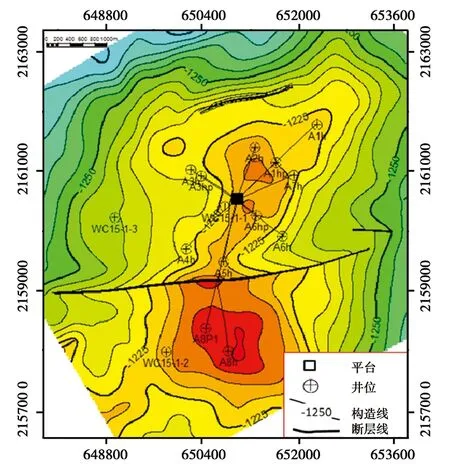

文昌15-1构造位于珠江口盆地神狐隆起北部,是一个发育在基底隆起上的披覆背斜构造(图1),该构造有南北两个高点,两高点轴向为北东东方向[1]。2001年7月在北高点首钻WC15-1-1井,在新近系ZJ1Ⅳ油组获高产工业油流,以后陆续钻探WC15-1-2、WC15-1-3井,除3井在ZJ1Ⅳ油组钻遇薄油层外,其他井在珠江组均未有油气显示。2007年6月,文昌15-1油田投入开发,其中,ZJ1-4油组为油田的主力油层,属边水油藏,其储量占全部石油储量的88.6%,储层物性较好,属高孔中高渗储层。该油田开发一段时间后,开展沉积微相精细研究,对油藏砂体的展布及储层非均质性特征认识意义重大。

图1 文昌15-1油田ZJ1-4油组构造平面图

1 沉积相标志

1.1 沉积构造

根据文昌15-1油田珠江一段岩心观察,沉积构造类型主要有以下几种。

1.1.1 块状层理

文昌15-1油田取心段块状层理很常见,从宏观来看,块状层理岩心段沉积物中无明显的构造,层内物质比较均匀,组分和结构上无显著差异,不显细层构造。

1.1.2 透镜状层理和波状层理

(1)透镜状层理:灰白色或浅灰色砂岩分布于灰色泥岩或粉砂质泥岩中,砂质沉积物呈透镜状包裹在泥质沉积物之中,形成“泥包砂”的特征,砂质透镜体在空间上呈断续分布,透镜体大小不一,形态各异,剖面有的扁平状细长,有的粗短。

(2)微波状层理:砂层和泥岩层均呈波状,起伏小,剖面上比较连续。波状层理是在泥、砂都有供应,而且砂、泥的沉积和保存都较为有利,强、弱水动力条件交替的情况下形成的。

1.1.3 交错层理

交错层单层的界面呈波状或不规则状,界面或是连续的,或是断续的,各单层内的纹层可与界面相交,也可与底面大致平行[2-3]。文昌15-1油田发育两种交错层理,一种是低角度交错层理,另一种是双向交错层理。

(1)低角度交错层理:倾角很小,层理近似水平,粒度细,水动力条件较弱。在岩心尺度下易误认为是平行层理。

(2)双向交错层理:双向交错层理是由双向水流作用形成的,一般出现在滨岸环境和潮汐作用较强的环境。滨岸环境由于波浪进退形成双向水流,高潮能环境由于潮汐作用形成双向水流。对文昌15-1-1井ZJ1-4油组油砂体做地层倾角测井分析,结果见双向交错层理,表明有潮汐流作用。

1.1.4 虫孔构造

文昌15-1-1井取心段发现有虫孔构造,虫孔系统简单,没有分枝,为近似垂直层面的单管潜穴。

1.1.5 生物扰动构造

文昌15-1油田发现的生物扰动构造主要在层内,呈斑块状,浅色砂质层中暗色泥岩不规则分布。生物扰动构造一般发育在沉积缓慢、水体比较平静的氧化或弱氧化环境中,而在沉积物快速堆积的环境(如三角洲前缘和浊流环境)生物扰动构造不发育或很少[5]。

1.2 岩石结构及粒度分布

1.2.1 岩石结构特征

根据岩石薄片资料统计,文昌15-1油田珠江一段岩性主要以细砂岩-粉砂岩为主,占到统计资料的65%以上,缺乏粗粒碎屑成分,表明该油田珠江一段沉积时水动力偏弱。

根据岩石薄片鉴定资料统计,该油田岩石碎屑颗粒磨圆度中等,以次棱角状-次圆状和次圆-次棱角状为主,二者占95%以上。

1.2.2 矿物成分和孔隙类型

根据岩石薄片矿物鉴定资料统计,岩石矿物特征如下。

珠江一段下部:岩性以长石石英砂岩为主,少量石英砂岩,主力油层ZJ1-4油组基本为长石石英砂岩。石英占71.1%~100.0%,长石占0%~20.2%。颗粒以点接触为主,大小比较均匀,黏土杂基含量0%~75%。胶结物以方解石胶结为主,胶结物含量1%~32%,孔隙类型主要以原生粒间孔为主,另有少量粒内溶孔和杂基微孔。

珠江组一段上部:岩性以石英砂岩为主,部分长石石英砂岩,石英占75.9%~100%,长石占0%~16.7%。颗粒大小比较均匀,分选中~好,多呈次棱和次圆状。颗粒以点接触为主,黏土杂基含量5%~76%。胶结物以菱铁矿胶结为主,胶结物含量0%~34.0%,孔隙类型主要以原生粒间孔为主,杂基微孔占有一定比例。

1.2.3 粒度分布特征

(1)粒度概率曲线。根据文昌15-1-A6hp井粒度分析,取心段(ZJ1-4)φ值大于5.0,对应粒级为细粉砂。结合前述岩石薄片鉴定资料,文昌15-1油田珠江一段主要为细粒级沉积为主。

从文昌15-1油田粒度概率曲线类型有两段式、三段式、不规则型等。根据曲线特征,该油田珠江一段组份以跳跃和悬浮为主,缺乏滚动组份。三段式在是在跳跃组份中出现两段斜率不同的组份。两段式细截点一般在3φ左右,对应累计频率在20%~30%,细尾成分比重较大,表明悬浮成分含量高,代表较低的水动力环境。

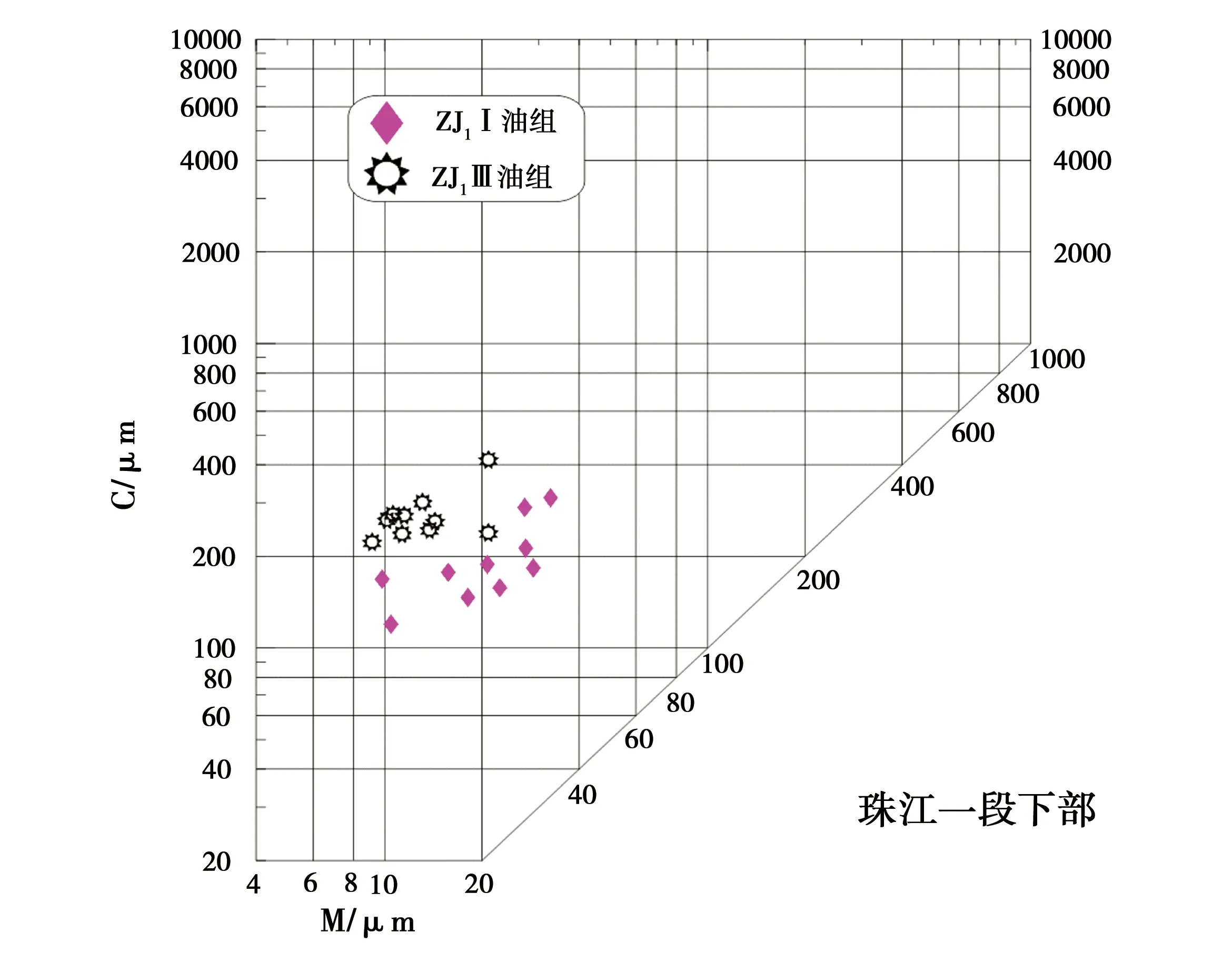

(2)C-M图。文昌15-1油田珠江组一段C-M图数据比较分散(图2),C值介于100~600 μm之间,M值介于15~40 μm之间,表明粒径和密度随深度有一定变化,但变化不大,接近均匀悬浮。均匀悬浮的物质主要为粉砂和泥质的混合物,最粗粒度为细砂,碎屑搬运基本不受底流分选。

图2 文昌15-1油田珠江一段C-M图

1.2.4 粒度结构参数特征

综合文昌15-1油田粒度分析资料,该油田碎屑物粒度较细,分选程度中等-差,属于较低能量环境,对应于潮坪或陆棚环境。

1.3 矿物标志

海绿石形成于远离大河口的陆棚区,介质条件为弱咸性(pH值7~8)和弱氧化-弱还原的正常海水,水温10~15℃,深度大于125 m,在寒冷地区,水深30 m就可形成。

黄铁矿代表强还原环境[4]。文昌15-1油田珠江组一段普遍存在海绿石和黄铁矿,表明珠江组一段沉积时处于弱还原-还原环境。

1.4 沉积相识别

根据沉积构造、粒度、地层倾角测井、特征矿物等综合分析,文昌15-1油田珠江组一段沉积具有以下特点:①反映双向水流作用的双向交错层理发育;②波状层理、透镜状层理发育;③见生物扰动构造、虫孔构造;④常见自生矿物海绿石、黄铁矿,说明沉积环境相对稳定,不是相对开阔动荡的浅海环境,是受到潮汐流作用影响的滨海环境;⑤粒度分布比较均一,概率图跳跃总体发育,斜率大、分选较好,有两个次总体(波浪的冲刷与回流造成),粒度分布呈尖峰度、正偏态;判别函数偏海相沉积,粒度分析显示文昌15-1油田珠江组一段属于相对低能的海洋环境;⑥砂质较纯,砂/泥比高,稳定组分含量高,石英含量超过60%,碎屑含量低,圆度、分选较好,成分和结构成熟度较高。

综合以上分析,认为文昌15-1油田珠江组一段沉积环境为受波浪和潮汐共同作用、以潮汐作用为主的潮坪沉积环境。

2 沉积微相划分

按照水动力状况、沉积物特征,在文昌15-1油田珠江组一段识别出潮上带、潮间带、潮下带三个亚相。潮下带主要由潮道(或潮沟)、潮汐砂坝砂岩和潮道间泥岩所组成;潮间带主要由砂坪、泥坪和混合坪组成。

2.1 潮汐水道

潮坪上的潮道水动力变化的幅度较小,故总体粒度偏细,一般从中砂渐变为粉砂或泥质,且多向上变细呈正粒序。潮道砂可发育于潮下坪与潮间坪。文昌15-1油田潮道以细砂岩为主,发育块状、波状、脉状交错层理,特征的羽状交错层理相对少见,普遍见海绿石和较多生物碎屑。自然伽马曲线为低幅箱状、漏斗状,以正韵律为主,或为复合正韵律,属多期水道的叠加。

2.2 砂坪

砂坪位于潮间带的下部,岩性以细砂岩、粉砂岩为主,发育块状层理、双向交错层理、小型交错层里、波状层理、透镜状层理。自然伽马曲线为低幅齿状箱型或钟型,伽马值较潮汐水道高,岩性较潮汐水道细。

2.3 混合坪

混合坪位于潮间带中部,水动力进一步减弱,岩性为粉砂岩、泥质粉砂岩,见小型交错层里、波状层理、透镜状层理、水平层理。

2.4 泥坪

泥坪位于潮间带上部,岩性以粉砂质泥岩、泥岩为主,偶见泥质粉砂岩,见水平层理、块状层理。

3 沉积微相展布特征

根据各种沉积微相特征,对钻遇井目的层段的微相进行划分,结合地震相特征,确定微相在平面上的组合关系[5-6]。

ZJ1-4油组可进一步细分为上、中、下三段,分别对应于ZJ1-4(1)、ZJ1-4(2)、ZJ1-4(3)层。

ZJ1-4(3)层:钻遇井揭示的地层主要为泥岩、泥质粉砂岩,自然伽马呈中高幅度齿状。工区范围内主要为混合坪和泥坪,各微相呈近似带状分布,北西部为混合坪,南东部为泥坪(图3)。

ZJ1-4(2)层:该层是文昌15-1油田物性最好的层段,钻遇井揭示的地层主要为细砂岩、粉砂岩,自然伽马呈低幅箱型、钟型。工区范围内发育潮汐水道、砂坪、混合坪和泥坪微相。潮汐水道自北西向南东延伸至油田1井区,其它微相呈北东-南西向近似带状分布,油区内以砂坪为主(图4)。

ZJ1-4(1)层:钻遇井揭示的地层主要为泥质粉砂岩、粉砂岩,个别井钻遇细砂岩,自然伽马呈中幅度齿状钟型。工区范围内主要为砂坪和混合坪。各微相呈近似带状分布,北西部为混合坪,南东部为泥坪(图5)。

图3 ZJ1-4(3)层沉积微相 图4 ZJ1-4(2)层沉积微相 图5 ZJ1-4(1)层沉积微相

4 结论及认识

(1)文昌15-1油田ZJ1-4油组可以精细分为上、中、下三段,分别对应于ZJ1-4(1)、ZJ1-4(2)、ZJ1-4(3)层。

(2)文昌15-1油田ZJ1-4油组为潮坪相沉积,砂体呈带状分布。

在项目研究和文章撰写过程中得到了中海油湛江分公司勘探开发部有关领导和专家的热心指导和帮助,特此致谢。

[1] 周野,杨玉卿,杨少虎,等.文昌15-1油田珠江组含油储层研究[J].石油钻采工艺,2007,29(6):53-56.

[2] 熊运斌,杨建文,陈云英,等.文南油田开发中后期沉积微相精细研究[J].石油勘探与开发,2003,30(2):64-67.

[3] 施和生,李文湘,邹晓萍,等.珠江口盆地(东部)砂岩,油田沉积相研究及其应用[J].中国海上油气(地质),1999,13(3):181-187.

[4] 于兴河.碎屑岩系油气储层沉积学[M].北京:石油工业出版社,2002:193-208.

[5] 向娟,胡明毅,胡忠贵,等.四川盆地中二叠统茅口组沉积相分析[J].石油地质与工程,2011,25(1):14-19.

[6] 倪新锋,田景春,陈洪德,等.应用测井资料定量识别 沉积微相[J].成都理工大学学报:自然科学版,2007,34(1):57-61.

[7] 吴琳娜,吴海涛,刘翠琴,等.南堡凹陷东营组储层特征及影响因素分析[J].石油地质与工程,2013,27(4):20-23.