论抒情诗的空间叙事

2014-03-25谭君强

谭君强

一

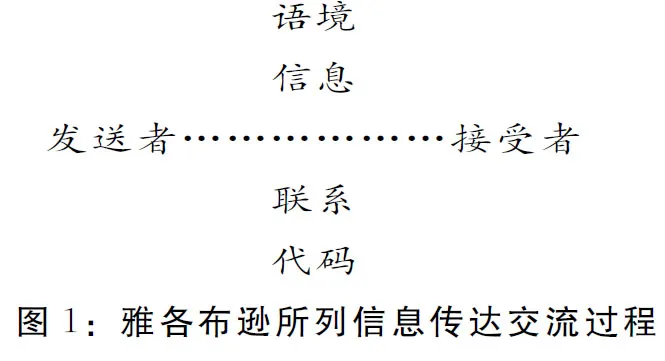

文学艺术,就其本质而言,实际上是人类的一种交流手段。文艺作品,无论以何种形式出现,均是实现各种交流的物质载体。1958年,罗曼·雅各布逊在其《语言学与诗学》中将言语传达的交流过程按照一个系统来加以分解,列出了一个有着广泛影响的交流模式,其中包含着6个要素,在交流过程中具有不同的功能。这6个要素分别是:发送者(信息的发送者或编码者),接受者(信息的接受者或解码者),信息自身,代码(信息所表现的意思),语境(信息所涉及的语词所指的对象),联系(发送者与接受者之间的联系)。雅各布逊所列之图如下:

这就是说,一个发送者发出信息给一个接受者,信息要想起作用,就需要联系某种语境,接受者要想捕捉到这种语境,不论它是语言的还是可以转化为语言的,就需要采取代码的形式,它通常是信息发送者和信息接受者都熟悉的符号形式,无论是以语言符号出现的,还是以光、色、线条、视觉形象等其他符号所表现出来的。最后还需要通过某种联系,一种在发送者和接受者之间保持畅通的物质通道和心理联系,以使二者进入并保持这一传达交流过程。[注]Roman Jakobson, “Closing Statement: Linguistics and Poetics”, in Thomas A.Sebeok, ed., Style in Laguage, 1974, p.356.雅各布逊在这里所强调的是一种功能分析。上述六个要素相应于交流过程中的不同功能,构成一定的功能序列。它让人看到,在一个系统框架内,每一个要素作为一个特定功能如何起到其作用,而结合起来又如何构成一个有意义的结构整体。雅各布逊所提出的这一交流模式,对于最为一般的言语交流,以及采用其他符号媒介所形成的交流过程均是适用的。对于文学作品、包括抒情诗歌也不例外。

作为文艺作品中的重要类型,抒情诗同样是实现交流的重要载体之一,而且从某种意义上说,是具有更为浓烈情感意味的交流载体,因为“诗是强烈情感的自然流露”。[注][英]华兹华斯:《〈抒情歌谣集〉1800版序言》,曹葆华译,载伍蠡甫主编《西方文论选》下卷,上海:上海译文出版社,1979年,第17页。在强烈情感的激发下,诗人往往在不可遏制的状态下,急欲将自身的情感抒发出来。《诗大序》中所谓“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之”,便是这种状况的极好表达。在这种强烈情感的倾诉中,诗人作为信息的发送者,透过“抒情人”(speaker),将自身的情感以言语编码的形式发送给信息的接受者,即情感传达的对象,不论是特定的对象、还是一般的对象,单个的对象、还是群体的对象,甚或是民族的、人类的对象;而信息接受者则通过对抒情文本的解码,接受所传达的信息,并作出反应,实现与信息发送者的交流。这一接受过程,通常是以单个的接受者即接受者个人来实现的。

在文艺作品中,言语作为一种人为的符号,其本身并不能直接为接受者或欣赏者解码,它必定要借助于人的想象力,才能实现这一解码过程。莱辛在《拉奥孔》中说道:

凡是我们在艺术作品里发见为美的东西,并不是直接由眼睛,而是由想象力通过眼睛去发见其为美的。通过人为的或自然的符号就可以在我们的想象里重新唤起同实物一样的意象,所以每次也就一定可以重新产生同实物所产生的一样的快感,尽管快感的强度也许不同。[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第41页。

莱辛在这里所谈的,实际上就是文艺作品的欣赏者也就是信息接受者一方的解码过程。无论是通过阅读抒情诗歌还是通过聆听诗歌朗诵,都必然要经由视觉或听觉、借助于想象力实现对抒情文本的解码。因而,想象力对于欣赏者一方是不可少的;从另一方面来说,在文艺作品的创造中,在创造者即信息的发送者一方,想象力同样须臾不可分离。刘勰称这样的想象力为“神思”:“古人云:形在江海之上,心存魏阙之下。神思之谓也。文之思也,其神远矣!故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,舒卷风云之色;其思理之致乎,故思理为妙,神与物游。”[注]刘 勰著,范文澜注:《文心雕龙注》下,北京:人民文学出版社,1978年,第493页。由此可见,无论在编码或解码的过程中,艺术想象都是不可或缺的。

文艺作品作为想象力的产物,作为形象思维的产物,能使欣赏者产生共鸣,即实现与诗人和艺术家的交流。而不同的文艺作品,其实现交流的途径与形式是有所不同的。小说类的叙事虚构作品,透过叙述者“讲述故事”的方式表现大千世界的人与事、情与怨,使人与生活在故事世界中的人物、事件产生交流与共鸣。这样的故事属于线性叙事,即亚里斯多德所谓“事之有头,有身,有尾”[注][古希腊]亚里斯多德:《诗学》,罗念生译,北京:人民文学出版社,1982年,第25页。的线性叙事。由人物而引起事件,人物活跃在由其所引起和经历的种种事件中。事件的组合通常按照时间关系和因果逻辑关系而连接起来,在叙事话语的变形中构成为一幅幅色彩斑斓的图画。人们在阅读与欣赏的过程中借助于想象而融入故事世界中,从而与故事世界中的人与事产生交流与共鸣。

二

抒情诗中的交流与共鸣又是如何实现的呢?抒情诗以抒发诗人的情感为要,它“在大多数时候是用来代表由单个抒情人的话语构成的任何短小的诗歌,这一单个抒情人表达了一种思想状态或领悟、思考和感知的过程。许多抒情人被表现为在隐居孤寂中独自沉思冥想”。[注][美]M.H.艾布拉姆斯:《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第293页。情感的抒发可否看做一种叙事呢?如果纯粹从文学体裁的角度来说,以情感抒发为旨归的抒情诗与主要属于叙事的其他体裁是判然有别的:“叙事就是指散文体或诗体的故事,其内容包括事件、人物及人物的言行。”[注][美]M.H.艾布拉姆斯:《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第347页。然而,二者又是有所关联的。无论在诗人的构思与书写中,还是在读者或欣赏者对诗歌的欣赏与解读中,都不会将抒情与叙事完全割裂开来。情与事无可隔离,叙事与抒情并不表现为两个相互隔绝的领域。[注]参见谭君强《论抒情诗的叙事学研究:诗歌叙事学》,《思想战线》2013年第4期。在抒情诗中,情感的抒发与传达往往会缘事而起,因而,抒情诗也可以看作为一种叙事。而从广义的叙事来说,表达一种情感,传达一种思绪,仍然是一种倾诉,仍然是诗人在向特定的对象叙说大千世界的种种存在,何况这种情感与思绪都可能缘事而发。人们常说睹物思情,这个“物”,可以说包罗万象,可以是物事、情事、人事……不一而足。抒情诗的情感抒发中,往往就免不了涉及“事”。[注]参见谭君强《叙事学导论:从经典叙事学到后经典叙事学》,北京:高等教育出版社,2008年,第18页。在古今中外的大量抒情诗歌中,包含着叙事与抒情相互融合的情景比比皆是。在孟浩然的《过故人庄》中:

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开筵面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。[注]孟浩然:《过故人庄》,载中国社会科学院文学研究所编《唐诗选》上,北京:人民文学出版社,1978年,第63页。

这就在一种恬然的氛围中,表现出人与事、情与景相互融通的画面,并具有某种在时间与因果关系中得以延续的事件与故事的因素。而在华兹华斯的《孤独的收割者》中,可以从抒情人的话语中推测出,他邂逅了一位姑娘,一边收割一边歌唱;他停下脚步,聆听,思索,而后继续爬山。由此可见,“即使在许多抒情诗歌中,也存在蕴含的叙事成分”。[注][美]M.H.艾布拉姆斯:《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第347页。然而,抒情诗歌毕竟以情为要,“抒其真情,以发事端”。[注]陈绎曾:《文章欧冶(文筌)》,载王水照编《历代文话》第2册,上海:复旦大学出版社,2007年,第1282页。因而,与叙事虚构作品中包含着故事的线性叙事有所不同,在抒情诗中,以情感抒发所实现的叙事大多以另外一种方式来进行,这就是空间叙事。

就小说类的叙事文本来说,20世纪以前的西方小说大体上遵循的是亚里斯多德倡导的线性叙事的传统,这在较大范围的世界其他国家文学发展的过程中也有类似情况。叙事虚构作品并不排除空间叙事,然而,叙事文本中的空间叙事受到作者与研究者的关注,主要是随着20世纪以来所出现的文学向内转向、在叙事作品中对人物内心世界的探索受到前所未有重视的背景下出现的。[注]参见谭君强《论小说的空间叙事》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2010年第5期。在20世纪以来的现代叙事作品中,可以看到与传统小说相对的其他不同类型的小说。在这些小说中,出现了“性格刻画对情节的替代,缓慢的速率,事件结局的欠缺,甚至是重复”等。[注][美]戴维·米切尔森:《叙述中的空间结构类型》,载秦林芳编译《现代小说中的空间形式》,北京:北京大学出版社,1991年,第141页。这里所展现的,就是小说空间叙事的种种表现。美国学者弗兰克说道:“在我们所指的小说空间化的形式中,就场景的持续时间来说,至少叙事文的时间流被中止了:在有限的时间域内,注意力被固定在各种关联的相互作用中。这些关联在叙事文的进展中被独立地并置着;该场景的全部意义仅仅由各意义单位自身的联系所赋予。”[注]Joseph Frank,“Spatial Form in Modern Literature”, in Essentials of the Theory of Fiction,Third Edition, Michael J. Hoffman and Patrick D. Murphy eds., Durham: Duke University Press, 2005, p.62.就其主要方面而言,小说的空间叙事主要是时间的线性展开不再作为情节发展的主要依据,因果关系不再作为事件链接与情节发展的主要动力。只有在这个基础上谈论叙事作品的空间叙事才是有意义的。[注]参见谭君强《论小说的空间叙事》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2010年第5期。小说类的叙事作品尽管不排除空间叙事,但是,不可否认的是,其中占主导地位的,仍然是线性叙事,即便在现代小说中也不例外,尽管相比较而言,现代小说中的空间叙事远比传统小说为多。而在抒情诗歌中,则与之相反,其中占主导地位的是空间叙事,甚至可以说,空间叙事是抒情诗的重要特征之一。

需要指出的是,抒情诗中的空间叙事,不是一般意义上的空间叙事,确切地说,是空间意象叙事。所谓意象,在笔者看来,就是文艺作品中具有意味的图像,即英国诗人与学者刘易斯(C.D.Lewis)在其《诗歌意象》(PoeticImage,1948)一书中所说的,意象“是文字组成的画面”(“is a picture made out of words”)。[注]参见[美]M.H.艾布拉姆斯《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第243页。在诗人的编码中,借助语言这一人为的符号,意象透过诗人的想象力浮现出来;在读者的解码中,意象则透过读者的想象力展现出来。具体说来,诗歌中的意象有3种可辨别的用法:(1)指代一首诗或其他文学作品里通过直叙、暗示,或者明喻的喻矢(间接指称)使读者感受到的物体或特性。(2)在较为狭窄的意义上,指对可视客体和场景的具体描绘,尤其是生动细致的描述。(3)按照最为普遍的用法,意象指的是比喻语,尤其指隐喻和明喻的喻矢,在这个意义上,意象是诗歌的基本成分,是呈现诗歌意义、结构与艺术效果的主要因素。[注]参见[美]M.H.艾布拉姆斯《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第243页。只有透过诗行形成丰富而生动的意象才能打动欣赏者。因而,透过言语形成丰富的意象在诗歌中、尤其是抒情诗中是不可或缺的,它是构成诗歌的要素,是诗歌借以抒发情感、叙说事端、引起读者丰富的想象,并产生共鸣的必要手段。

三

抒情诗中的空间叙事或空间意象叙事是如何展开的呢?它主要不是依据以故事的线性叙事相对应的方式展开,而是以空间并置的方式展开,“在描述一个物体之后,接着描述另一个不同的对象,并不指明一种关联”。[注][美]M.H.艾布拉姆斯:《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第245页。这一点与20世纪以来受到人们关注的小说中的空间叙事相类似。抒情诗中这样的空间并置超越了时间和因果逻辑关系,而表现为一种空间邻近关系。在美国诗人庞德著名的短诗《地铁车站》中就明显地表现出这种空间邻近关系来:

人群中这些脸庞的隐现;

湿漉漉、黑黝黝的树枝上的花瓣。[注][美]庞德:《地铁车站》,载[英]彼得·琼斯编《意象派诗选》,裘小龙译,桂林:漓江出版社,1986年,第85页。

短诗中不存在任何线性的链接,而只有空间意象画面的呈现。在许多抒情诗歌中,往往一行诗句便形成一个独立的意象,这些独立的意象间相互并无关联,形成具有空间距离的意象画面。单个的意象画面并不能显示出意义,只有以各种方式将在空间中并置的意象群链接起来,才能打破相互间的隔离状态,将空间意象群的意义旨归呈现出来,实现抒情诗的空间意象叙事。莱辛在谈到如何获得占空间的事物的意象时说道:“我们对一个占空间的事物,怎样才能获得一个明确的意象呢?首先我们逐一看遍它的各个部分,其次看各部分的配合,最后才看到整体。……对整体的理解不过是对各部分及其配合的理解的结果。”[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第91页。弗兰克在谈到小说的空间叙事时指出,乔伊斯在《尤利西斯》中以无数的参照(references)和交互参照(cross-references)构成他的小说,“在叙事文的时间序列中,这些参照彼此独立地相互关联;而且,在将这部作品结合进任何意义模式之前,这些参照必须由读者加以连接,并将它们视作一个整体”。[注]Joseph Frank,“Spatial Form in Modern Literature”,in Essentials of the Theory of Fiction,Third Edition, Michael J.Hoffman and Patrick D.Murphy eds., Durham: Duke University Press, 2005, p. 62.在抒情诗中同样如此,各个在空间中独立呈现的意象画面必须以参照和交互参照的方式由读者和欣赏者加以连接,从“对各部分及其配合的理解”去理解整体,从而构成一个完整的意象画面。

完整的意象画面是由单个的意象透过空间叙事相互链接而完成的。刘易斯指出,“一首诗本身也可以是多种意象组成的一个意象”。[注]参见[美]M.H.艾布拉姆斯《文学术语词典》,吴松江主译,北京:北京大学出版社,2009年,第243页。但后者这“一个意象”显然与单个的意象有别,它是在诸多意象群相互关联、实现意象之间的空间意象叙事之后所产生的新的整体意象,一个富于意义并和谐统一的新的意象,一个将多重意象统摄起来、在更高的层面上显现出其意义的意象。这样的意象可以超越诗篇本身,也可存在于诗篇之中,但却具有诗篇本身的话语所不曾有的意义。在庞德的短诗《地铁车站》中,诗歌的标题“地铁车站”便具有这样的意义统摄作用。但是,在这里,“地铁车站”却具有与通常这一话语意象所呈现的意义不相一致的意义。从这一标题所喻示的意义出发,便可将不相关联的两行诗句所呈现的意象链接起来,实现不同于叙事作品线性叙事所表现出的意义,而展现出让人充满想象的空间意象。不相关联的两行诗句所组成的各别的意象,透过空间叙事的组合,成为一个新的意象:“地铁车站”。这个新的意象已不是读者或欣赏者一开始读到诗歌时对“地铁车站”所产生的一般意象,而是在将诗行产生的意象画面叠加之后、在将不同意象参照与交互参照之后所形成的一个富于多重意味、让人回味无穷的新意象。

意象作为文艺作品中有意味的图像,不纯粹“是文字组成的画面”,可以说,它超越了单纯“文字组成的画面”,而具有更为丰富深远的意义,尤其是其所具有的富于想象的、饱含意味的、连续的、动态的意义。意象可以将不同的文学艺术类别关联起来,尤其可以将诗与画关联起来。文字的诗句可以展现为一幅画面,然而,由文字的诗句所展现的意象画面又与通常的画不同,“绘画由于所用的符号或摹仿媒介只能在空间中配合,就必然要完全抛开时间,所以持续的动作,正因为它是持续的,就不能成为绘画的题材。绘画只能满足于在空间中并列动作或是单纯的物体,这些物体可以用姿态去暗示某一种动作。诗却不然……”。[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第82页。一幅画是某一连续事件中一个特定高潮画面的呈现,或某一独特状态的定格。画同样可以叙事,但绘画中的叙事,却需要“完全抛开时间”,抛开“持续的动作”,只能在空间画面中呈现出叙事。用莱辛的话来说,就是“选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解”。[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第83页。而抒情诗则有所不同,抒情诗的空间意象叙事,不仅可以在空间中呈现,也可在时间与“持续的动作”中呈现,它透过意象所呈现的美是立体的、超越时间与空间的美。这里,让我们看几首富于具象意义的诗篇。杜甫的《绝句四首·其三》呈现出一幅极为优美的画面:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。[注]杜 甫:《绝句四首·其三》,载林 庚,冯沅君主编《中国历代诗歌选》上编(二),北京:人民文学出版社,1979年,第421页。

诗人透过窗间所见,是一幅包含着上下远近纳入其视野的空间画面,构成为一幅空间叙事的极好图景;在读者眼里,每一行诗句都呈现出一个图画般的意象,而意象的相互关联与叠加实现了诗歌的空间叙事,形成一个更富于意味的整体意象。依据这首诗歌画出一幅相对应的画并不难,然而,这样的画显然将失去诗歌中的许多东西。我们可以看到一幅静态的画,而诗歌却是充满着生机盎然的动态图景:“鸣”与“上”两个动词,“千秋”与“万里”两个展现时间与空间的词,都在丰满而悠远的意象中赋予诗歌以无尽的意味。它所呈现的不是一幅单纯的风景画,而是在优美的景色中叙说着过往与未来,展现抒情人乐观向上的心态。与画不同的是,“诗是一门范围较广的艺术,有一些美是由诗随呼随来的而却不是画所能达到的;诗往往有很好的理由把非图画性的美看得比图画性的美更重要”。[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第51页。诗的美“由诗随呼随来”,这实际上是由诗歌的空间意象叙事所产生的,而对读者来说,这种“随呼随来”的美可以说是无穷尽的,因人而异的,因而,一首好诗具有“随呼随来的”的广阔的美的空间。

再看两首相距时间并不十分遥远却相隔万里的抒情诗歌:古罗马诗人维吉尔(前70年~前19年)的《牧歌》与汉乐府中的《上邪》。维吉尔的《牧歌》中有这样的诗行:

即使野鹿在天上游牧,在空中飞翔;

即使海水干枯,把鱼儿留在光光岸上,

即使那东方的安息和西方的日耳曼,

都到相反的河上饮水,把地域更换,

我的心里也不能够忘记那人的容颜。[注][古罗马]维吉尔:《牧歌》,杨宪益译,上海:上海人民出版社,2009年,第13~15页。

这是维吉尔《牧歌》十首中第一首的片段,完全可以将其视为一首独立的抒情诗。汉乐府中的《上邪》全诗如下:

第二,法人。《浙江省村经济合作社组织条例》第十三条和第十五条规定,农村集体经济组织的证明书由县级人民政府免费发放。可以选择向工商登记部门申请,从而取得法人营业资格,具体办法参照农民专业合作社登记办法。但是这里只是说可以自由选择是否申请,而且取得法人资格之后,是何种法人类型也没有明确的定性。

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝。[注]《汉乐府·上邪》,载林 庚,冯沅君主编《中国历代诗歌选》上编(一),北京:人民文学出版社,1979年,第106页。

这是两首爱情诗歌。在这两首抒情诗中,诗人丰富的想象力可见一斑。其中所描绘与叙说的都是现实世界中不可能存在的现象,然而在想象中这些景象却似乎可以存在,它们在作者与读者的想象中均可以形成为优美的意象画面。这些意象画面在空间中相互并置,组成一幅幅气势庞大令人充满遐想的图景。单独看来,一个意象与另一个意象并无关联,[注]沈德潜注意到,在《上邪》中,“山无陵下共五事,重叠言之,而不见其排,何笔力之横也”。参见沈德潜选《古诗源》,北京:中华书局,2006年,第63页。而不同意象之间的相互联系则可以构成一个深具意味的总体意象,这一总体意象在维吉尔《牧歌》中透过诗行中“我的心里也不能够忘记那人的容颜”、在《上邪》中则透过“与君相知,长命无绝衰”而将不相关联的多个意象统摄为一,实现诗歌的空间意象叙事。透过想象力,可以展现出诗篇中多幅文字组成的画面,尽管这些画面在现实中不存在,但它依然或显得清晰怡人,或显得气势磅礴,仿佛是完全真切的一样。对于一个优秀的诗人来说,“要把他想在我们心中唤起的意象写得就象活的一样,使得我们在这些意象迅速涌现之中,相信自己仿佛亲眼看见这些意象所代表的事物,而在产生这种逼真幻觉的一瞬间,我们就不再意识到产生这种效果的符号或文字了”。[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第91页。确实,我们在欣赏维吉尔的抒情诗歌时,在欣赏汉乐府诗《上邪》时,没有人会去注意那些意象在现实中是不存在的,我们依然会在心中展现出一幅幅优美壮阔的意象画面,相信它们就如真实存在的一样,尽管那是一种“逼真幻觉”。这样的空间意象叙事确实是极为赏心悦目的,它可以使每个读者和欣赏者心里展开无限丰富的想象,唤起丰富而真切的情感。

抒情诗中抒情人的角色可以多种多样。单个的抒情人可以抒发个人的情感,可以抒发对某个特定对象的情感,对景物的情感,也可以个人的口吻或集体的、公众的口吻抒发对集体的、民族的、国家的、甚至世界的情感,而在所有这样的抒情诗歌中,都可以看到其中所表现的空间意象叙事,所呈现的丰富多样的意象叙事的画面。让我们看看一位在两次世界大战期间荷兰最有影响的诗人马斯曼(Hendrik Marsman)的一首诗《荷兰》:

天空伟大而灰暗

下方是辽阔的低地和水洼;

树木和风车,教堂尖塔和温室

被纵横的沟渠分割,一片银灰色。

这就是我的故乡,我的人民;

这是一片我想发出声响的空间。

让我有一个夜晚在水洼里闪烁,

我就会象一朵云霞蒸发到天边。[注]《荷兰现代诗选》,马高明等译,桂林:漓江出版社,1988年,第1~2页。

这里所展现的是对生于斯、长于斯的国家与故土的情感,而诗歌中所描绘的国家、故土的形象是以众多空间意象图像呈现出来的。从天空到低地,从树木、风车到教堂、沟渠,只有空间的关联贯穿其中。诗歌展现的色彩并不靓丽,景物并不辉煌。然而,这就是荷兰,这就是那个风车密布、以堤坝抵挡海水、至今三分之一的国土处于海平面以下的低地国家。在那里,不要说秋冬,就连春夏也难得一见蔚蓝的天空,“灰暗”是它的基调。可是,这就是“我的故乡”,这是一片“我想发出声响的空间”。浓浓的情怀融入了那幅再普通不过的空间画面中,构成为情景交融的空间叙事的极好图景。

在一些更具理性意味的抒情诗歌中,诸如哲理诗、玄学派诗人的诗中,诗歌是否仍然存在着空间意象叙事呢?回答是肯定的。无论什么样的诗歌,要在短小的言语中打动人,不管是以情感人,还是以理服人,都离不开生动而丰富的意象。在诗歌中板起面孔说理,或故作玄虚,是难以引起读者共鸣的,这样的诗歌不会有读者。看看南宋理学家朱熹的《观书有感二首》之一,其诗云:

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。[注]朱 熹:《观书有感二首》,载朱杰人,严佐之等主编《朱子全书》第20册,《晦庵先生朱文公文集》(一),上海:上海古籍出版社,2002年,第286页。

从标题可知,这首诗来自于作者书斋读书所感,属于理学家说理之诗。然而,其中仍然具有在空间展开的生动具体的诗歌意象。如果说与众多抒情诗歌相比较有所不同的话,那么,可以说,朱熹这首诗的意象相互之间具有更为直接的关联,带有某些线性逻辑的意味,这或许与理学家的思考具有更多逻辑思维有关。

再看看英国17世纪著名玄学派诗人约翰·多恩(John Donne)的诗歌。玄学派诗人(Metaphysical poets)倾向于表达个性和智力的复杂性和高度专一性,注重于分析情感和对意识深处的探索,而不仅仅抒发情感,多恩就是其中的重要代表。他的诗歌的特点在于将强烈的情感、生动的形象和逻辑的思辨或诡辩交织在一起,像盐和水混在一起。[注]参见杨周翰《十七世纪英国文学》,北京:北京大学出版社,1985年,第111页。在他的《神圣十四行诗》中有这样的诗句:

撞击我的心吧,三位一体的上帝;

迄今你只轻敲、吐气、照耀、设法修补;

为了让我能站起来,推翻我吧,鼓足

你的气力打碎我、吹我、烧我,把我变成新的。

……[注][英]约翰·多恩:《神圣十四行诗·第十四首》,杨周翰译,参见杨周翰《十七世纪英国文学》,北京:北京大学出版社,1985年,第124页。

多恩诗中的空间意象显得如此广阔,将居于天堂的上帝与自己关联起来。这是一幅奇异的意象画面,却又是一幅人格化的意象画面。至高无上的上帝已经成为一个普通人,诗人甚至将自己与上帝的关系比为男女关系,渴求上帝的“撞击、轻敲、吐气、照耀”,甚至“打碎我、吹我、烧我”,还有后面诗句中接着的“把我拉到你身边,把我关起来,因为我,/除非你奴役我,我是永远不会自由的,/永远不会贞洁,除非你对我施用暴力”等,这样的空间意象叙事,在读者的眼里显得奇特、意象不凡,可以看出抒情人浓烈的情感,同时,读者又可自然地将不同的空间意象关联起来,既看出诗人渴望将自己“变成新的”这种强烈的欲望,又看到这种转变是何等痛苦。

从以上论述可以看出,抒情诗中的空间叙事是普遍存在的,构成为抒情诗歌叙事的基本形态。与小说的空间叙事有所不同的是,抒情诗透过空间中丰富各别的意象相互关联,表现为空间意象叙事。同为意象画面,抒情诗中的意象画面又与绘画中的画面有所不同,“在绘画里一切都是可以眼见的,而且都是以同一方式成为可以眼见的”,[注][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1981年,第69页。一眼即可看到全体,看到显示某一高潮或特定状态在画面中定格的静态的全体。一幅画可以通过画面中各个具体部分之间的关联实现绘画的叙事,却往往难于在欣赏者的想象中不断呈现出与之相关联的多幅画面,因为,这一幅画已经足够吸引欣赏者的注意了。欣赏者更多的会在一幅画前从画面各个部分的相互关联去体味其美和画面叙事的意义。抒情诗则在回想中激发起读者丰富的想象,在回想中将诗歌中的意象不断关联起来,形成一幅动态的意象画面,而且在不同的读者中往往可以激发起不同的想象,实现有所不同的空间意象叙事。郑板桥(郑燮)亦画亦诗,他为题画而作的诗《竹石》是这样的:

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。[注]郑 燮:《竹石》,载林 庚,冯沅君主编《中国历代诗歌选》下编(二),北京:人民文学出版社,1979年,第976页。

我们可以从诗中返回到其画中,诗画相谐,欣赏者自然可以在睹画吟诗的同时,浮现出多个丰富的意象,并借助于画本身,形成一个与画相关联、又借诗而拓展的意味深长的总体意象。然而,抛开画,将诗作为独立的抒情诗来欣赏,则诗所展现的空间意象叙事可以具有更为广大的空间,形成具有丰富意蕴的动态的空间意象叙事的图景,从而引起欣赏者更为丰富的遐想。