北方草原文化南渐研究

——以滇文化为中心

2014-03-25翟国强

翟国强

中原地区以北的广大欧亚草原区域,是早期游牧民族的活动地区。这一区域的居民基本为游牧民族,由于流动性较大,他们之间的文化相似性很强。从公元前3千年的铜石并用时代开始,随着气候的恶化,游牧经济逐渐取代农业经济在北方地区获得了主导地位。众多的游牧民族在北方地区纵横驰骋,较易接触到各地的不同文化,并将不同文化的特点融合并传播开来。青铜时代到早期铁器时代,北方地区形成了众多特征各异又相互联系的游牧文化。战国晚期以后欧亚草原西部地区基本希腊化,而东部则大多属于统一的匈奴文化。由于游牧民族在北方地区长期大范围活动,使得北方各地文化彼此影响、相互借鉴,出现了相当多的同类文化特征,并对周边地区产生了强大的辐射力。滇文化中北方草原文化因素的大量出现,是其向南辐射的结果,从中可见草原文化的旺盛生命力。

关于滇文化与北方草原文化的关系,过去已有部分学者进行过探讨。日本学者白鸟芳郎先生最先提到,滇文化的动物搏斗纹牌饰和兵器上的动物装饰与斯基泰艺术中的动物格斗图案相似,它们之间有一定的联系,而石寨山文化所受斯基泰系统文化的影响是通过“石寨山文化→爨蛮→么些→昆明(西南夷)→羌族→乌孙(昆弥)→匈奴→月氏→大月氏→塞”诸民族的接触交流传播而来的。[注][日]白鸟芳郎:《石寨山文化的担当者——中国西南地区所见斯基泰文化的影响》,朱桂昌译,《民族研究译丛》1982年第1期;[日]白鸟芳郎:《从石寨山文化看斯基泰系统文化的影响》,蔡 葵译,《云南文物》第10期。日本学者江上波夫先生认为,滇国的统治者是北方地区的民族南下征服的继承者,而量博满先生则认为滇国是由多民族组成的,滇王族来自滇西地区,滇西区青铜文化的族属为北方南下的民族。[注][日]量博满:《滇王族的文化背景》,杨 凌译,《四川文物》2000年第2期。张增祺先生对此研究着力最多,他认为,云南青铜文化中的外来文化因素来自斯基泰文化和中国北方草原文化的影响,主要是由石棺葬民族的“白狼”人及牦牛羌和雟人等北方游牧民族传播的,通过滇西“昆明”人的东移传入滇池地区。[注]张增祺:《云南青铜时代的“动物纹”牌饰及北方草原文化遗物》,载《云南省博物馆三十五年论文集》,昆明:云南人民出版社,1986年;张增祺:《再论云南青铜时代的“斯基泰文化”影响及其传播者》,《云南文物》第26期。童恩正先生从半月形边地文化带的宏观角度考虑了西南与西北、东北地区的文化关系。[注]童恩正:《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带〉,载《文物与考古论集》,北京:文物出版社,1987年。霍巍、赵德云先生也分析了滇文化中动物意匠与欧亚草原的关系。[注]霍 巍,赵德云:《战国秦汉时期中国西南的对外文化交流》,成都:巴蜀书社,2007年,第51~80页。此外,丘兹惠先生从石寨山型铜鼓的动物纹、[注]丘兹惠:《黑格尔Ⅰ型铜鼓的动物纹艺术》,《南方民族考古》第2辑,成都:四川科学技术出版社,1990年。童恩正先生从青铜剑、[注]童恩正:《我国西南地区青铜剑的研究》,《考古学报》1977年第2期。范勇先生从青铜钺、[注]范 勇:《我国西南地区青铜斧钺》,《考古学报》1989年第4期。肖明华先生从青铜扣饰[注]肖明华:《青铜时代滇人的青铜扣饰》,《考古学报》1999年第4期。等等,探讨了滇文化与北方地区青铜文化的关系。总的来看,目前对滇文化与北方地区文化关系的研究仍十分简略,多从某些单项特征而不是整体上来研究二者的关系,而滇文化中来自北方地区的文化因素十分复杂,来源很广,单从某种特征的对比来把握二者的关系不免有些失于偏颇,难以全面了解二者关系的全貌。因此,本文拟对滇文化中的北方草原文化因素进行一次系统梳理,将各种文化因素的来源逐一叙述,以求教于方家。

滇文化中的北方草原文化因素涉及很广,从武器工具、装饰品、陶器到丧葬习俗、服饰等均有所表现,基本覆盖了滇人生活的各个方面,可见这种传承关系是十分明显的。以下我们分类进行分析。

一、武器工具

武器工具是滇文化中最常见的器物,主要为青铜器,也有少量铜铁合制器和铁器,铁器的出现是中原文化影响的结果,而青铜器和少量铜铁合制器中则有部分与北方草原文化有渊源关系。

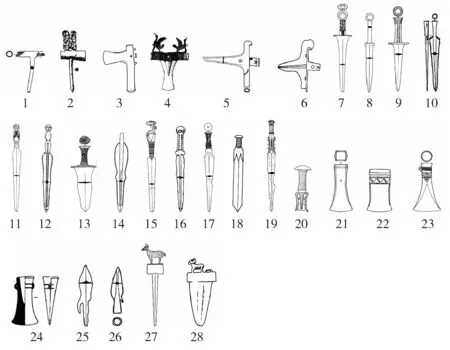

(一)管銎铜啄

啄在滇文化武器中数量众多,形制复杂多样,最早形制为管銎圆锥状刺啄(见后图1,1),在周边地区未见此类器物,其原型可以追溯到北方地区的青铜文化。目前发现形制最早的啄出现在公元前2300~前2100年的伊朗,后来成为北方地区常见的兵器之一,演变成鹤嘴斧一类的兵器,在塔加尔文化、阿尔泰地区巴泽雷克文化、图瓦地区乌尤克文化等地区常见,一端为圆锥状刺,另一端为柱状、尖状或动物装饰,其用途主要为啄击兵器(见后图1,2) 。[注]乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年,第209页、第347页、第350页。西北地区的卡约文化和滇西的祥云大波那铜棺墓都有发现,[注][日]三宅俊彦:《卡约文化青铜器初步研究》,《考古》2005年第5期;云南省文物工作队:《云南祥云大波那木椁铜棺墓清理报告》,《考古》1964年第12期。形制也较为接近北方地区流行的鹤嘴斧,从中可见这种管銎啄的传播方向。此外,北方地区管銎斧也极普遍,最早出现于近东,后经新疆、河西走廊传入我国北方地区,从商代晚期开始流行,一直持续到春秋时期,李家崖文化、围坊三期文化、魏营子文化都有发现(见后图1,3) 。[注]乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年,第163~164页。滇文化中的斧形啄也有相似特点,与其他形制的啄差异明显,与斧的用途不同,从形制上看无疑是借鉴了这种管銎斧改制而成的(见后图1,4)。此后出现的其他形制的啄则是本地文化在此基础上结合其他因素进一步改造的结果。

(二)顶部弧形上卷的管銎铜戈

顶部呈弧形上卷的管銎戈在滇文化中也很少见,仅在天子庙M41和羊甫头M113等少量墓发现(见后图1,5)。这种形制的戈也只在中国北方地区出现过,数量很少,在夏家店下层文化中有顶端作卷曲鹰喙形铜柄直内戈 ,[注]乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年,第20页。昌平白浮村西周时期墓地的戈就更接近滇文化的铜戈(见后图1,6) 。[注]北京市文物管理处:《北京地区的又一重要考古收获——昌平白浮西周木椁墓的新启示》,《考古》1976年第4期。滇文化的这种戈可能是根据白浮村戈的形制将直内改为管銎,但形制基本一致。

(三)单环首一字格铜剑

石寨山和李家山出土的单环首一字格铜剑数量很少(见后图1,7),时代相对较晚,至今所发现的这类短剑均在西汉中期以后,与其他剑柄明显不同,也不见于周边文化,而在河北、内蒙古一带的毛庆沟文化、甘宁地区的杨郎文化中常有发现,此外也见于更北的塔加尔文化和乌兰固木文化中(见后图1,8)。[注]乌 恩:《欧亚大陆草原早期游牧文化的几点思考》,《考古学报》2002年第4期。这类短剑一般造型简单,很少装饰,在北方青铜短剑中呈现退化现象,年代为战国时期。[注]郑绍宗:《中国北方青铜短剑的分期及形制研究》,《文物》1984年第2期。滇文化的单环首一字格剑与其形制相差不大,应是从中国北方地区同类剑改造而成的。

(四)平首圆茎一字格铜剑

滇文化平首圆茎一字格剑数量不少,茎多中空,有的剑茎上有镂孔,与中原文化和巴蜀文化的扁茎剑系列不同(见后图1,9)。从平首圆茎的特点来看,最早应追溯到夏家店上层文化中的銎柄剑,为平首中空的圆茎,柄端多有一穿孔,柱脊,直刃或曲刃,是该文化主要特征之一,其他地区出现的这类剑数量不多,是夏家店上层文化向外传播的结果(见后图1,10)。[注]乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年,第181~184页。銎柄剑向西也影响到冀北地区和甘宁地区,杨郎文化中环首短剑显然是銎柄剑西传的结果,也为平首圆茎带穿人字格,但剑身中脊已不同剑茎相连。[注]乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年,第367页。滇文化的平首圆茎一字格剑更接近杨郎文化的环首短剑,从时代和距离上也可以将三者对应起来,但剑格从人字形变为本地流行的一字格,另外剑茎镂孔也是模仿北方草原文化的做法,在北方草原的铜剑或铜刀上常见镂孔装饰。童恩正先生认为这种剑可能与中原流行的圆柱茎剑有某种联系也可被一说,[注]童恩正:《我国西南地区青铜剑的研究》,《考古学报》1977年第2期。不过从特征上看更接近北方草原地区。

(五)人形茎铜剑

滇文化中有一种形制奇特的铜剑,茎部为人形,主要见于石寨山和李家山,有跪坐在铜鼓上的妇女形象,也有站立的武士形象(见后图1,11)。这种人形茎铜剑在属于夏家店上层文化的宁城南山根东区石椁墓中出有一件男女同体人形茎剑(见后图1,12)。[注]辽宁省昭乌达盟文物工作站等:《宁城县南山根的石椁墓》,《考古学报》1973年第2期。此外在越南东山文化中出有数件妇女形象的人形茎剑,[注]何文缙:《越南东山文化》,河内:社会科学出版社,1994年,第88~89页。湖南长沙树木岭战国墓也出土一件类似的铜剑,[注]湖南博物馆:《长沙树木岭战国墓阿弥岭西汉墓》,《考古》1984年第9期。广东清远马头岗战国墓中有一件茎首立人匕首,[注]广东省文物管理委员会:《广东清远的东周墓葬》,《考古》1964年第3期。其他文化中则很少见这种短剑。虽然北方地区也仅此一件人形茎铜剑,但考虑到这种独特的相似之处,滇文化的人形茎剑很有可能借鉴了夏家店上层文化人形茎剑的做法,这从滇文化中较多北方地区文化因素可以推知。而东山文化人物和动物形象的装饰远不及滇文化,其源于滇文化的可能性较大。湖南人形茎铜剑与东山文化相似,可能来自后者。广东人形茎首匕首与人形茎剑差距较大,与后者关系不得而知。

(六)曲刃铜剑和铜矛

滇文化还有数量较多的曲刃剑和曲刃矛(见后图1,13),在周边地区均难以见到。而在夏家店上层文化中曲刃剑是其主要特点之一(见后图1,14),有銎柄、短茎和T形柄三种。[注]何文缙:《越南东山文化》,河内:社会科学出版社,1994年,第88~89页。这种曲刃剑对外传播主要向东影响到辽宁一带,而向西的影响力较小,只到达冀北地区的玉皇庙文化,在更西的毛庆沟文化、桃红巴拉文化、杨郎文化中均未见这种曲刃剑。曲刃矛在东北地区的吉林、辽宁也发现较多,在吉林永吉星星哨水库石棺葬中有类似的葫芦形矛 ,[注]吉林市文物管理委员会等:《永吉星星哨水库石棺墓及遗址调查》,《考古》1978年第3期。而长城一带和西北地区少见。西南地区的曲刃矛估计应是与曲刃剑一样从北方地区传入,在滇西北、滇西一带如盐源老龙头、[注]凉山州博物馆等:《盐源近年出土的战国西汉文物》,《四川文物》1999年第4期。祥云大波那[注]云南省文物工作队:《云南祥云大波那木椁铜棺墓清理报告》,《考古》1964年第12期。均有发现,此后传入滇文化中。此外滇西、滇西北还发现有曲刃戈,说明曲刃技术在西南地区使用广泛。虽然中间地域并未发现这类器物,但滇文化中的曲刃剑和曲刃矛应是东北地区青铜文化向西北再西南长途传播的结果,因为这种相似性也是唯一的。

(七)柄首饰伫立动物的铜剑

滇文化中部分铜剑柄端饰蹲踞式虎、豹等形象(见后图1,15),这种装饰风格的剑、刀主要分布在长城地带,以夏家店上层文化为代表,在欧亚草原其他地区罕见(见后图1,16)。与西南地区距离较近的西北地区以柄首饰回首双鸟形象为主,其他动物形象少见,说明这种起源于东北和内蒙古一带的柄首饰伫立动物的短剑在西北地区未能流行开来,不过其文化因素在传入西南地区后又被滇文化广泛使用。

(八)山字格铜剑和铜柄铁剑

山字格铜剑和铜柄铁剑在滇文化中不多,集中出土于李家山墓地,时代在战国晚期以后(见后图1,17)。而滇西、滇西北一带出土较多,时代也较早,万家坝墓地山字格铜剑时代在春秋晚期到战国早期左右。[注]云南省文物工作队:《楚雄万家坝古墓群发掘报告》,《考古学报》1983年第3期。山字格铜柄铁剑在滇西、滇西北至川西、藏东一带的土坑墓和石棺葬都有出土,时代均在战国中、晚期以后。从北方地区来看,这类剑集中出土在甘宁地区的杨郎文化,所见均为铜柄铁剑,目前发现最早为宁夏中卫县狼窝子坑M3(见后图1,18),年代为春秋晚期左右。[注]周兴华:《宁夏中卫县狼窝子坑的青铜短剑墓群》,《考古》1989年第11期。这种剑最初是由剑身插入剑柄并由两个铆钉固定而成,后来成为一种短剑的样式。[注]杨建华:《春秋战国时期中国北方文化带的形成》,北京:文物出版社,2004年,第154页。从西南地区的山字格铜剑来看,最早时代在春秋中、晚期左右,与甘宁地区的铜柄铁剑同时或稍早,由此我们认为山字格铜剑并非由铜柄铁剑发展而来,而是直接从中亚经新疆至西北再西南的传播路线而来,但目前中间环节缺失,形制也略微发生了一些变化。山字格铜柄铁剑是仿制山字格铜剑而成而不是相反,最早在甘宁地区出现,然后经川西、藏东传至滇西北、滇西,最后有少量传入滇文化,这从它们出现的时代早晚不同可以看出。

(九)宽格铜柄铁剑

滇文化中铜柄铁剑数量较多,时代为西汉以后(见后图1,19)。这种剑在滇西、滇西北和川西、藏东均有较多分布,分为突齿和无齿宽格两种。童恩正先生认为宽格铜柄铁剑是由有山字形纹饰的无格剑发展为山字格铜剑再发展为宽格铜剑后出现的,其发源于云南的可能性更大一些。[注]童恩正:《我国西南地区青铜剑的研究》,《考古学报》1977年第2期。我们认为宽格铜柄铁剑的祖型应是甘宁地区杨郎文化中的山字格铜柄铁剑,出现的时间为春秋晚期左右。在宁夏固原马庄M12出土的一件山字格铜柄铁剑与西南地区的宽格铜柄铁剑较为相似(见后图1,20)。[注]宁夏文物考古研究所等:《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》1993年第1期。

从形制来看,川西、藏东的宽格铜柄铁剑更接近杨郎文化的山字格铜柄铁剑,无齿宽格与山字格基本一致。而突齿宽格可能是在此基础上的进一步创新,突齿的出现也源于北方草原文化,在长城一带铜刀、剑的柄和身的衔接处常有突齿,一般左右对称,川西、藏东较大的三角形突齿显然更接近长城一带刀、剑的突齿。滇西、滇西北的宽格则进一步装饰化,突齿更多、更小,无齿宽格也同时存在。而传至滇文化时,其装饰化程度更高,而且只剩下装饰较为繁缛的突齿宽格。宽格铜剑只在滇西、滇西北出现,时代也不早于宽格铜柄铁剑,它的出现可能是对宽格铜柄铁剑的仿制。

(十)銎部带凸棱的方銎空首斧

銎部带凸棱的方銎空首斧在滇文化出现较晚,西汉以后才开始出现,西汉中期以后广泛流行,凸棱从一道增加到两道、三道(见后图1,21)。空首斧在欧亚草原西部地带出现较早,并且可能是商代前期空首斧的来源。而长城地带的方銎空首斧又是模仿中原殷商文化而来的,从夏家店上层文化开始流行(见后图1,22),其后在东西伯利亚大森林南沿广为流行。[注]乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年,第164页。从其特征来看,纹饰大为简化,形制也多为弧刃斧,并且多一至三道凸棱。这种凸棱的出现是针对斧的銎部在使用过程中易于损坏的缺点而设计的,在四川盆地、东南地区均很少见,但在滇西北的剑川海门口遗址就有出土,多为两道凸棱。[注]云南省博物馆:《云南剑川海门口青铜时代早期遗址》,《考古》1995年第9期。此外,海门口遗址的石钺范上有“兀”字纹,这种“兀”字纹装饰在西南地区以外相当少见,而北方地区在西周时期辽宁建平县的弧刃斧和北京昌平白浮铜戟上均有此种装饰,[注]建平县文化馆等:《辽宁建平县的青铜时代墓葬及相关文物》,《考古》1983年第8期。北京市文物管理处:《北京地区的又一重要考古收获——昌平白浮西周木椁墓的新启示》,《考古》1976年第4期。可见它们之间是有承继关系的。此后,滇西一带的青铜斧、钺上流行“兀”字纹装饰,滇文化中也有个别斧上还保留有简化的“兀”字纹。这种纹饰由东北到西南的长距离传播的路线是较为清楚的。

(十一)有耳椭圆或六边形銎空首斧

滇文化中另一种较有特色的空首斧为单耳或双耳、椭圆或六边形銎铜斧(见后图1,23)。在周边地区极少见,而在北方草原地区却分布广泛,与无耳空首斧属于不同系统。新疆夏商时期青铜文化安德罗诺沃文化和新塔拉类遗存中都有这类单耳或双耳斧(见后图1,24) 。[注]韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,北京:文物出版社,2007年,第46~53页。这种有耳斧应与无耳斧一样是从北方地区传入滇文化的。

(十二)单弯钩铜镞

昆明羊甫头M113出有一件实心铤柳叶形镞(见后图1,25),在叶、铤相接处有一单倒钩,倒钩末端向内回收,与双倒钩的镞明显不同。这种镞在大量的铜镞中极为独特,它的来源与北方草原青铜文化有一定关系。这种单弯钩矛头广布于欧亚东部草原,在鄂尔多斯青铜器中有数件单弯钩铜镞(见后图1,26) 。[注]田广金,郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,北京:文物出版社,1986年,第55页。在盐源也采集到一件相似的单弯钩空心圆铤双翼铜镞。可见这种形制特殊的铜镞起源于北方草原,后由西北地区零星传入西南地区。

(十三)兵器上的动物塑像

本区在管銎戈、啄、棒上装饰动物塑像的做法十分普遍,有鹿、熊、牛、猪等单个动物,也有虎噬牛等动物搏斗题材,以及人物等题材(见后图1,27)。这种做法是欧亚草原“野兽纹”装饰的一部分,但北方地区多在铜剑、刀的柄端装饰动物塑像,只有少量戈、钺等管銎上有动物塑像装饰,西北地区卡约文化的戈就有立羊塑像(见后图1,28),[注][日]三宅俊彦:《卡约文化青铜器初步研究》,《考古》2005年第5期。二者传承关系十分清楚。另外,滇文化中大量存在的在斧、钺、戚、矛等兵器的銎部一侧焊铸单体动物形象如豹、兔、雉等的做法在北方地区也常出现,[注]张增祺:《再论云南青铜时代的“斯基泰文化”影响及其传播者》,《云南文物》第26期。实际上是游牧文化中青铜器上环或钮的一种变体,主要功能是便于悬挂,它们之间也应有一定的联系。

(十四)毡帽形头盔、整甲

滇文化中有的骑士和步兵身着的盔甲与周边和中原文化明显不同,其中一种头盔为毡帽形,盔顶近锥形,而且有帽檐。而中原文化的头盔为圆帽形,且均无檐。这种头盔也与毡帽形状相似,而欧亚草原地区毡帽十分常见,与农业民族差异明显,说明滇文化这种有檐头盔与中原文化迥异而来源于欧亚草原。此外,滇文化中出土有铜颈甲、胸甲、臂甲、腿甲等整甲,另外还出土不少铜马腿甲中原地区铠甲为小甲片编缀而成,未见整块铠甲出现,但欧亚草原上的斯基泰文化中有类似铜甲发现,[注][日]三宅俊彦:《卡约文化青铜器初步研究》,《考古》2005年第5期;张增祺:《再论云南青铜时代的“斯基泰文化”影响及其传播者》,《云南文物》第26期。在四川理县龙袍砦的石棺葬中也出有与滇文化金臂箍相似的铜臂箍,[注]冯汉骥,童恩正:《岷江上游的石棺葬》,《考古学报》1973年第2期。而其源头应来自更远的地中海区域的古希腊文化。[注][美]Emma C.Bunker:《滇国艺术中的“动物格斗”和骑马猎手》,赵永勤译,正 平校,《云南文物》第26期。

图1:滇文化与北方地区相关的武器工具图

1.石寨山M58 2.乌尤克文化 3.山西石楼曹家垣 4、5.石寨山M13 6.北京昌平白浮村 7.李家山M51 8.内蒙古凉城县毛庆沟 9.李家山M74 10.辽宁建平哈拉道口 11.李家山M24 12.内蒙古宁城南山根 13.李家山M47 14.辽宁敖汉旗山湾子 15、19.李家山M57 16.河北化隆三道营 17.李家山M68 18.宁夏中卫县狼窝子坑 20.宁夏固原马庄 21.李家山M64 22.内蒙古宁城小黑石沟 23.李家山M68 24.新疆尼雅北 25.羊甫头M113 26.鄂尔多斯 27.石寨山M13 28.青海互助县

二、装饰品

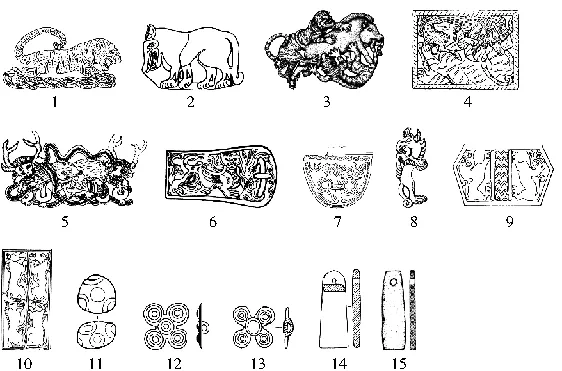

(一)动物、人物题材扣饰

滇文化中存在大量各种形制的青铜扣饰,有圆形、长方形和浮雕等多种,除装饰绿松石、玛瑙、玉珠和管等外,还有大量的动物、人物等题材的浮雕装饰(见后图2,1、3)。这种扣饰在周边地区文化中均不见,而在北方地区却有不少单体动物或动物搏斗、人物活动场面的带饰(见后图2,2、4),其中动物纹(或称野兽纹)是北方地区文化的主要特征之一,主要分布在北方地区东部,有带边框的长方形、不带边框的P形和椭圆形,大部分是用来做腰带上的装饰品,只有少量有实用功能。滇文化的动物纹扣饰从动物格斗、骑马狩猎等题材及艺术风格来看与北方地区发现的这类带饰有较大的相似性,而且功能也相似,均为腰带上的装饰品,没有实用功能,虽然从形制到表现方法都有不少的差异,但并非是“不同文化在其发展过程中因经济、文化、社会以及自然条件的类似而出现的共同特点”,[注]田晓雯:《谈“滇文化”之青铜扣饰》,《云南文物》第20期。而应是根据北方地区的铜带饰改造而成的,二者的传承关系是十分明显的。

(二)狮身人面扣饰

石寨山M13出土一件鎏金狮身人面扣饰,二狮交股站立,狮面为人面形,头上有长角,口中有獠牙,耳上戴有耳环,脚上佩戴突沿玉镯,形象奇特(见后图2,5)。李家山M51还出有长方形狮子围边扣饰,其形象也近似人面狮身。石寨山M71叠鼓形贮贝器器身刻划有一狮形怪兽,人面人手兽足有尾,口中两只獠牙,显系一装扮成狮子的人,或为做法的巫师一类。这些扣饰和纹饰虽是典型的本区特色,但其题材却与本地风格大相径庭。因为中国不产狮子,在汉代以前也未见狮子题材。人面狮身形象是典型的希腊神话题材,而中亚地区在亚历山大东征后受希腊文化的影响深刻,滇文化人面狮身素材无疑应来自中亚地区。

(三)翼虎银带扣

石寨山M7出土一件翼虎银带扣(见后图2,6)。从有翼神兽造型的起源来看,西亚地区最早出现,在伊朗公元前15~7世纪的洛雷斯坦青铜器中就有人面带翼的怪兽形象,[注]罗世平,齐东方:《波斯和伊斯兰美术》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第20页。后在西亚和中亚地区广为流行。滇文化翼虎银带扣从题材来看显然是欧亚草原而来,具体而言可能是从印度来的,因为翼虎是古印度的传统艺术母题,北方邦马图拉(Mathura)就发现过公元2世纪贵霜时期的翼虎石刻。[注]童恩正:《古代中国南方与印度交通的考古学研究》,《考古》1999年第4期。

(四)尖嘴回首怪兽纹

滇文化部分金剑鞘上有一种尖嘴怪兽纹,头顶有角前曲上卷,头向后回望,身作兽形,足下爪大,四趾,尾前扬上卷 (见后图2,7),另外在铜剑、铜鼓足部和铜臂甲上也有相似的纹饰。这种怪兽题材在滇文化大多为写实动物纹的题材中显得十分突兀不协调,这肯定不是本区域特有的风格。在北方地区发达的“野兽纹”艺术中鹰首或狮首格里芬的怪兽题材十分常见,巴泽雷克文化中就有这种翻转回头的鹰喙狮身有翼形象(见后图2,8) 。此后传入中国西北地区,桃红巴拉文化中就有不少这类形象,在青铜器和金银器上均有发现,不过已经过本地改造,多为鹰喙大角鹿形象,头顶有树冠状的角,身上仍有翼,头部前伸而非回首。滇文化这种怪兽纹从风格来看与上述怪兽纹近似,但为尖嘴而无勾喙,角则卷曲松散不成树冠状,身上似无翼,显然也经过本地改造,但回首尖嘴兽身的形象还是与欧亚草原的鹰喙格里芬形象相似。

(五)双马纹金饰

更令人惊奇的是,在部分金剑鞘的纹饰中有双马纹装饰,有金片饰和剑鞘上图案,既有双马相对伏卧、也有双马相对站立的形象,马的形象较抽象,与写实的马的形象有一定差距(见后图2,9)。这种双马纹饰与北方草原吐火罗人信奉的双马神纹样十分相似,高加索地区的科班文化中就有这种相对站立的双马形象,在内蒙古、宁夏、新疆一带也有双马神的牌饰出土(见后图2,10) 。川西南的盐源地区的青铜树枝形饰品中也有不少一人双马的形象,据研究也是北方草原传播的结果。由此可见这种双马神从西北地区南下的路线,滇文化双马纹饰显然也具有这种双马神的风格。与此相似的其他对兽纹在本区也十分常见,如兵器銎部双蛇二卧鹿、二立鸭等塑像十分对称,可能是借鉴了这种双马纹的布局。

(六)蜻蜓眼式玻璃珠

李家山M51、M68出土10粒表面镶嵌浅蓝色同心圆纹的扁圆球形蜻蜓眼式玻璃珠,与其他数以万计的素面玻璃珠区别明显,时代为西汉中晚期(见后图2,11)。这种蜻蜓眼玻璃珠最早出现于公元前1400~1350年的埃及,后为腓尼基人和波斯人掌握,公元前5~前3世纪在地中海东岸和伊朗西部多有发现。中国部分地方有发现,主要位于新疆、山西、河南、湖北一带,是从古波斯经西域进入中原地区的。过去对蜻蜓眼式玻璃珠传入中国的路线有诸多争议,大致有三种可能,即经西亚过中亚到中国、从印度到云南和从海路到东南沿海。在对这三种可能进行分析后,李会、郑建国认为蜻蜓眼式玻璃珠从印度传入云南和经海路而来的观点在考古材料面前难以成立,而从欧亚草原西部到新疆西部——费尔干纳,天山、帕米尔之间分布着大量的蜻蜓眼玻璃珠,这一分布特色展示出欧亚大草原在蜻蜓眼珠传入中国中扮演着重要的角色。同时,部分蜻蜓眼式玻璃珠经由伊朗高原北上经帕米尔地区传入中国新疆塔里木地区的可能性也存在。云南出土的蜻蜓眼式玻璃珠时代晚至西汉以后,极有可能是中国自产的产品,当然也有外来的可能性。[注]李 会,郑建国:《从早期蜻蜓眼式玻璃珠的传入看汉以前的中外交通》,《四川文物》2010年第2期。不过中国境内秦汉以后蜻蜓眼式玻璃珠逐渐销声匿迹,只在新疆、云南和广东等地出土,说明它外来的可能性较大,则自北方地区南下和从岭南而来的可能性也都存在。

(七)服装小饰品

滇文化还出土不少铜、金服装小饰品,有花瓣形(见后图2,12)、圆形泡饰和中间圆鼓的小金管、小圆管等,都可在北方地区的青铜文化中发现同样形制的铜制品(见后图2,13),而且分布地域较广,是游牧民族常见饰品。滇文化这些小饰品无疑应是从北方地区传入的。

(八)石 坠

滇文化石坠出土较多,大多出于男性墓中,是用来磨利刀剑刃部的砺石,有些制造精制的也有装饰功能,后期有的用玉来制造,成为纯粹的装饰品。一般为长条形,横截面为扁平或扁圆、圆形等,一端有一圆形小孔用来穿系(图2,14)。这种石坠在周边地区均未发现,即使靠西北的滇西、滇西北及川西、藏东一带都很少见。而北方地区则广泛分布,主要流行于新疆及其以西地区,与狩猎和畜牧经济有关,形制也与本区相似,有长条扁平形或圆形(图2,15)。滇文化石坠显然是从北方地区传入的,但可能没有经过太多中间区域的吸收,或许这是某些北方地区人群南下时带来的,但未被广泛接受而只在本区域被大量使用。

(九)动物塑像

滇文化还有一些单体圆雕青铜或漆木动物形象及头像,多是用来作为陈设或悬挂的装饰品,有鸟、鹿、牛头,此外不少器物上也有动物或人物圆雕形象。北方地区也广泛分布,有羊、鹿、马、犬、鸟等,与本区域一样既有圆雕形象也有头像,在西北地区的杨郎文化中发现较多动物塑像,它们之间应有一定的联系。

图2:滇文化与北方地区相关的装饰品图

1.李家山M57 2.宁夏彭阳县张街 3、7、9.李家山M68 4、10.内蒙古准格尔旗西沟畔 5.石寨山M13 6.石寨山M7 8.阿尔泰图克丁石冢 11.李家山M51 12.李家山M69 13.鄂尔多斯桃红巴拉 14.李家山M62 15.新疆哈密艾斯克霞尔

三、礼乐器

(一)铜鼓、贮贝器上的列兽纹

滇文化铜鼓的鼓面、鼓胸、鼓腰及贮贝器的腹部常装饰精细的几何纹和动物、人物题材,其中的列兽纹尤为特别(见后图3,1)。其他器物上也有类似题材,羊甫头M113漆葫芦、漆壶上就有列兔纹。丘兹惠先生认为黑格尔Ⅰ型铜鼓(即石寨山型鼓)上的行鹿纹与整体表现水上活动的主题背景无关,是南迁的北方游牧民族将其动物纹样融汇在以传统风格纹饰为特征的地方青铜文化中,是尚未被同化的游牧传统的直观证据。[注]丘兹惠:《黑格尔Ⅰ型铜鼓与“动物纹样”艺术》,《南方民族考古》第2辑,成都:四川科学技术出版社,1990年。北方地区动物形纹饰是其文化的核心特征,列兽纹在许多器物上都有出现,欧亚草原上的南俄库班地区克利尔密斯(Kelermes)公元前6世纪斯基泰古墓出土的一件金碗外壁锤碟出成排的鸵鸟、动物搏斗和蹲兽场景(见后图3,2)。中国北方地区也有不少这类题材,玉皇庙文化的椎管上有虎、豹、马、犬等列兽装饰,夏家店上层文化铜罐上有犬、鹿、鸟的列兽纹,西北地区卡约文化、辛店文化的彩陶上也有行鹿纹。北方民族南下西南后,仍然在各种器物上表现了这一主题,川西高原的茂县牟托一号石棺墓中出土的动物牌饰上也有成排的禽鸟、鹿、虎、蛇。[注]茂县羌族博物馆等:《四川茂县牟托一号石棺墓及陪葬坑清理简报》,《文物》1994年第3期。滇文化铜鼓和贮贝器上的列兽纹都是这一主题的继承和发展。

(二)杖及杖头饰

滇文化杖有长杖和短杖,而杖头饰数量众多,为插在木杖或竹杖上的装饰物,有各种动物和人物形象,均出在大型墓中,是贵族阶层身份和权力的象征(图3,3)。权杖头起源于近东,美索不达米亚和古埃及遗址大量出土这种表示权力的标志物,传入中亚草原后,成为辛塔什塔—彼得罗夫斯卡文化的典型器物。[注]林梅村:《吐火罗人的起源与迁徙》,《西域研究》2003年第3期。权杖头在中国出现也很早,甘肃西和县仰韶文化庙底沟类型中就有彩陶权杖头发现,说明权杖头传入中国的时间很久远。[注]王彦俊:《甘肃西和县宁家庄发现彩陶权杖头》,《考古》1995年第2期。此后四坝文化、卡约文化都有杖头饰发现,青海大华中庄出土的鸠首牛犬杖头饰完全具有北方地区的动物装饰风格(图3,4),[注]青海省湟源县博物馆等:《青海湟源县大华中庄卡约文化墓地发掘简报》,《考古与文物》1985年第5期。可以看出权杖头在进入北方地区后逐渐加入了本地常见的艺术风格。西南地区障及杖头饰也不少,最早在三星堆文化中出现金杖,并有立鸡、立鸟及龙形杖头饰,此外在云贵高原的盐源、滇西北、滇西等地都有各种动物和人物形象的杖头饰。从杖头和杖头饰出现的时代和分布地域来看,西南地区无疑以三星堆文化最早,“西南地区的其他民族的用杖习俗是受古蜀国用杖习俗的影响,‘蜀杖’的南传路线与‘蜀戈’的南传路线基本重合”。[注]刘 弘:《西南地区“杖”制考》,《四川文物》2009年第2期。但巴蜀文化在春秋战国以后并未出现过杖和杖头饰,这可能与巴蜀文化内不同时期的政权兴替和文化变迁有关。而云贵高原权杖的出现是在春秋战国以后,如果三星堆文化对云贵高原用杖习俗有影响的话,也应是一种文化底层的影响而不是实际的传承关系,这与戈、钺、矛等器物的直接传播关系不能划等号。因此,我们认为云贵高原权杖和杖头饰的出现是北方地区文化用杖习俗的南传,它既可能通过三星堆文化的间接影响也可能直接从川西、藏东高原传入,大量出现的鸟形杖头饰无疑有三星堆文化的影子,不过各种动物形象则与北方地区传统的动物纹风格一致,受北方地区文化的影响更大一些。滇文化杖和杖头饰的大量出现无疑是西亚经中亚过新疆传入西北地区后再向南传播的结果。

图3:滇文化与北方地区相关的装饰品图

1.石寨山M71贮贝器腰部纹饰 2.南俄库班地区克利尔密斯金碗纹饰 3.李家山M69 4.青海大华中庄

四、陶长颈壶

滇文化陶器多分布在羊甫头、天子庙以北的区域,石寨山和李家山基本不出陶器,而且所出陶器基本为汉式器形,但有一种单耳长颈圜底壶较为奇特,器表有黑色陶衣,并有彩绘,时代在西汉中期以后,数量极少,目前仅发现数件,与其他形制的陶器截然不同,显然是外来输入品(图4,1)。这种形制的陶壶在周边地区未发现过,不过在新疆地区青铜时代至早期铁器时代有不少这类长颈壶,位于哈密盆地的焉不拉克文化的长颈壶是受辛店文化的长颈腹耳壶的影响而出现的,晚商至西周以后,焉不拉克文化向西发生强烈渗透,在此基础上形成了“高颈壶文化系统”,战国至西汉时期高颈壶遍及全疆大部,而且形态趋同,为单耳长颈鼓腹圜底,是东部因素与当地习俗融合的产物(图4,2)。[注]韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,北京:文物出版社,2007年,第116页。而春秋战国以后甘青地区陶器少见,也不见这类陶壶。因此,滇文化陶壶很可能是从新疆一带的早期铁器时代文化传来的,在西藏西部的札达县皮央·东嘎墓群中有不少与这种壶形制基本一致的陶罐,[注]四川大学中国藏学研究所等:《西藏札达县皮央·东嘎遗址古墓群试掘简报》,《考古》2001年第6期。可以作为这种器物传播路线的佐证。

图4:滇文化与北方地区相似的陶壶图

1.李家山M86 2.新疆且末县扎滚鲁克

五、服 饰

服饰具有较强的民族识别功能,从滇文化人物图像和塑像的服饰我们能够将各种服饰所代表的人群区分开来,并将这些人群与古代族群的特点联系起来判断其族属。其中有部分服饰特征与北方地区特别是距离西南地区较近的西北地区游牧民族的文化特征相近,它们之间有一定的传承关系。

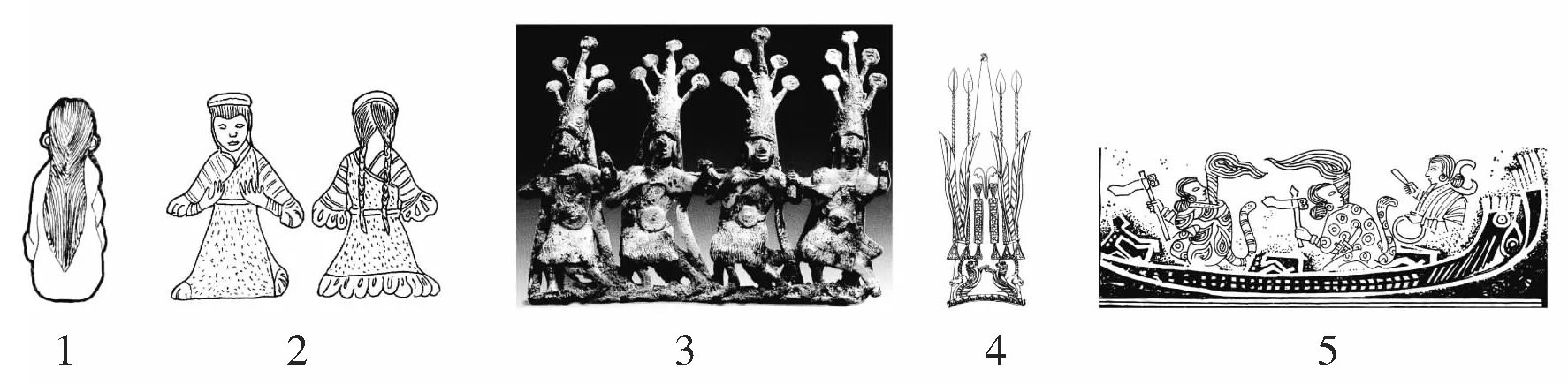

(一)编发、披发

从发式来看,绝大多数滇人显然属于“椎髻”之民,但也有少数披发和编发的人物,如贮贝器上就有披发和编发的人物形象,虽然数量很少(见后图5,1、2)。此外在战争场面贮贝器上有滇人敌人的形象,也有不少为披发,他们很可能是与滇人为敌的雟、昆明人,《史记·西南夷列传》记载其为“编发”,而雟、昆明人是从西北地区南徙而来的古代族群后裔。西北地区发式多为披发和编发,《后汉书·西羌传》、《魏略·西戎传》、《晋书·吐古浑传》都记载有这些西北地区的人群披发及编发的习俗,说明披发、编发是北方民族一种常见的发式。这些披发、编发的雟、昆明人在滇国的地位很低,少数为平民,大多数是作为战俘用以祭祀的牺牲,但从渊源上看是源自西北地区的氐羌族群。

(二)高尖帽

在滇文化“四人乐舞”鎏金铜扣饰上四名手持法铃的巫师都戴有筒形高尖帽,帽顶和两边共插有五支树枝形装饰,每枝顶部有一圆形叶片(见后图5,3)。这种带树枝形装饰的高尖帽在滇文化中显得十分奇特,在南方农业民族的文化传统中也绝无此类尖帽出现。但在北方地区西部各地历史文化遗迹中,尖帽是一种普遍的服饰文化现象。而这种筒形高尖帽与希罗多德《历史》中所描绘的戴尖顶帽的塞克人十分相似。在哈萨克斯坦的伊塞克湖金人墓发现的衣冠与戴尖顶帽的塞人的记载十分吻合,他们可能就是考古学家苦苦找寻的高帽塞人(见后图5,4)。[注]郭 物:《鍑中乾坤——青铜鍑与草原文明》,上海:上海社会科学出版社,2003年,第54页。高尖帽是“生命树”的象征,高尖帽的主人往往是具有一定社会地位和特殊身份的人或“神” 。[注]吴妍春,王立波:《西域高尖帽文化解析》,《西域研究》2004年第1期。对比二者可以看出,滇文化手持法铃的巫师无疑是具有较高社会地位的人,从巫师形象鎏金可以看出这些人都是当时社会的贵族阶层,而其所戴高尖帽上的树枝形装饰则与“生命树”的含义吻合,这两点与西域高尖帽文化所蕴涵的宗教信仰、意识形态都完全一致,二者之间应该有直接的承继关系。虽然二者相距遥远,但中间地带还是有一些蛛丝马迹可循,盐源地区出土不少树枝形装饰插件和杖首,与滇文化高尖帽上的树枝形装饰一样,并且在一件三少女杖头饰上的少女形象也带着高高的毡帽,与北方地区的毡帽一致。[注]姜先杰等:《凉山地区近年考古新发现简述》,《中华文化论坛》2002年第4期。由此可知滇文化这种高尖帽是从北方地区传入的,虽然在普通滇人服饰中不见,只是部分巫师在特殊场合才穿戴。

(三)披虎、豹皮

在滇文化贵族形象中常有披虎、豹皮的装束。石寨山一铜鼓残片上有一祭祀图,共有三人,其所着服饰为虎、豹皮形状,后部有一豹尾,显然在进行祭祀活动(见后图5,5)。李家山四舞人铜鼓上的四位身披虎皮华服的贵族在跳宗教仪式中的舞蹈。三骑士铜鼓上的骑士身上也披有虎、豹皮长衣。从他们的衣着看与虎、豹有关,或许与图腾崇拜有关。这种习俗一直延续到南诏时期,唐人樊绰《云南志》详细记录了披虎皮的方法和选择虎皮好坏的标准,以及披虎皮的具体方法,可见大虫披衣是南诏时期的一种官服。南诏的统治者是滇西的“乌蛮”贵族,他们主要源自汉晋以来的氐羌族群后裔,后发展为彝族。云贵高原的氐羌族群后裔是从西北地区南下以后形成的,而羌人图腾为西王母,其形象即为虎、豹一类。《山海经·大荒西经》记载:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑山之前,有大山,名曰昆仑之丘。……有人戴胜,虎齿,豹尾,穴处,名曰西王母。”显然,这也是一种披虎、豹皮的装束。由此可见,本区披虎、豹皮的习俗是源自西北地区的氐羌族群。

(四)披 毡

在滇人装束中还有一个值得注意的现象,大部分男子穿有披毡(也称“罽”、 “罽旄”、“毡罽”、“蛮毡”等),大多长可拖地。而披毡是西北地区氐羌族群的一种常见装束,氐羌族群由于以游牧为主并居住在高寒山区,所以披皮服毡的人较多。《广志》记载羌人“女披大华毡以为盛饰。”《隋书·党项传》载:“党项羌者……服裘褐披毡以为上饰。”今纳西族源自汉代越雟郡的“牦牛种”,晋称“摩沙夷”,也属氐羌族群的一个支系,唐以后称为“么些蛮”,元李京《云南志略·诸夷风篇》记载末些(即么些)云:“末些蛮在大理北,……妇人披毡、皂衣、跣足、风鬟高髻,……”,说明这种披毡习俗的源远流长。昭通后海子东晋时期“南中大姓”之一的霍承嗣墓的壁画中“夷汉部曲”人物皆着披毡。南诏、大理时期也非常流行披毡。《蛮书》记载南诏地方男子无论尊卑普遍披毡,女仆也有披毡的,“丈夫一切披毡”,“贵家仆女亦裙衫,常披毡”。直到今天部分少数民族如彝族等仍流行以“察尔瓦”(即披毡)作为主要服饰。由此可见滇文化披毡习俗是由西北地区传入的,并且一直流传至今。

(五)毛织毪衫

在石寨山M71叠鼓形贮贝器胴部刻划纹饰中有一骑马猎手,戴帽,着皮衣,衣上有毛,缀穗,着毛裤,服饰较为特殊。徐学书先生认为其衣为毛织毪衫,与岷江上游石棺葬文化西汉早期墓中发现其民著羊毛编织的毪衫一致,滇王室应源出岷江上游蚕丛氏蜀人,为“岷山庄王”后裔。[注]徐学书:《庄王王滇、王夜郎考辨》,《中华文化论坛》2000年第4期。这虽为一家之言,但少量滇人著毪衫的习俗应来自较为寒冷的西北地区,《新唐书·吐蕃传》记载吐蕃人“衣率氈韦”,而吐蕃人也是羌人后裔。可见滇人毛织毪衫服饰应源自西北地区。

(六)长衣、长裤、鞋子

滇人形象着长衣、长裤者很少,只在一件贮贝器上有一人物,脑后螺髻,着曲腰椭圆形斑纹的虎皮长袖衣,长裤有菱形纹,束腰带,右肩斜挎带挂长剑于左腰,戴手套,脚穿前端上翘之鞋。该人与普通滇人衣着差距较大,而与二人盘舞铜扣饰和 “纳贡”场面贮贝器上的外来人物衣着一致,并且也为高鼻形象,可能与后二者一样是来自中亚或南亚地区的人,应是北方地区的南下人群,他们可能属于斯基泰人或相近民族。但该人与普通滇人一样参加宗教活动,又表明他是滇人中的成员而不是外来者,也说明长衣、长裤、鞋子的服饰也被滇人所接受。李家山M51三骑士铜鼓上的三位骑士也着长裤,并且也有高鼻特征,可能也来自北方地区,铜鼓上的牛面部较宽,与其他面部狭长的牛形象不同,可能为牦牛,似乎也暗示他们来自寒冷的北方地区。

图5:滇文化与北方地区相关的服饰

1.石寨山M1“杀人祭铜柱”场面贮贝器上披发人物 2.李家山M69“纺织”场面贮贝器上编发人物 3.石寨山M13“四人乐舞”铜扣饰 4.哈萨克斯坦伊塞克湖金人墓高尖帽 5.石寨山M13铜鼓上刻画人物形象

六、丧葬习俗

(一)石山墓地

在墓地选择上,滇池北部的羊甫头、天子庙、石碑村、太极山等墓地均选择在土山或缓坡地带,这是南方民族典型的丧葬特点。而滇池南部和玉溪三湖一带的石寨山、李家山、金莲山等墓地则刻意选择在孤山山顶,且山顶多乱石或岩层分布,墓葬就分布在岩石之间或凿穿岩层,不少大型墓由于位于岩石之间的缝隙,为规避岩石造成墓边不整齐。金莲山墓地部分墓葬刻意在岩层上挖出墓穴,显示出特殊的埋葬习俗。在滇西北的鳌凤山墓地也选择在遍布砂岩的小山上,部分墓坑也挖在岩石空隙中,未加修整,显得不规整,与本区域墓地有些相似。[注]云南省文物考古研究所:《剑川鳌凤山古墓发掘报告》,《考古学报》1990年第2期。这种将墓葬设在石缝之间或岩层之中有可能是石棺葬的一种变通形式。石棺葬在北方地区十分普遍,它出现于新石器时代晚期,在青铜时代达到鼎盛,一直延续至铁器时代。在黄河上游地区的石棺葬主要发现于辛店文化,川西、藏东高原及滇西北、川西南、滇西一带也发现大量的石棺葬,时代要晚于北方地区,其渊源应在北方地区。[注]童恩正:《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》,载《童恩正学术文集——南方文明》,重庆:重庆出版社,1998年,第365~368页。本区这种奇特的葬俗显然与南方农业民族不同,而可能是北方地区盛行的石棺葬的一种变体。

(二)墓内挖棺穴的做法

滇文化墓葬中不少在墓坑内再向下挖一棺坑,放置棺木。这种墓坑内挖棺坑的做法在周边地区也很少见,显然不是本地区固有葬俗,其渊源不在本地。但在卡约文化中却很多见,一般在土坑中再挖一个只容纳一人的长方形坑,此坑规整,大小与木棺基本相同,然后再用木板或圆木拼插在土坑的四周,因此这个坑内土坑又可称为“棺坑” 。[注]刘杏改:《卡约文化的埋葬习俗》,《青海师范大学学报》(哲学社会科学版)1995年第4期。滇西楚雄万家坝墓地中也有部分墓葬采用这种墓葬形制,滇文化这种墓坑内挖棺坑的做法显然承自西北地区的卡约文化。

(三)二人合葬

在石寨山、李家山墓地有不少墓葬为男女、二男、二女或母子合葬,大型墓亦如此,这种葬俗较为奇特,在周边其他地区不见,而在西北地区的齐家文化中有男女合葬现象,卡约文化中则常见男女、同性或母子合葬现象,滇西北鳌凤山墓地也有男女、二女、母子合葬现象,这种葬俗从西北渐次向南的传承关系十分清楚。

(四)多人合葬

从葬式来看多为仰身直肢单人葬,这种葬式在各地均很常见。但金莲山墓地有一种多人合葬墓十分罕见,在墓中有数人至数十人的合葬现象,羊甫头也有少量合葬,不过规模较小,所见有三人合葬。这种葬俗显然与川西南和滇西一带的大石墓葬俗一致。大石墓是西北至西南地区广泛流行的石棺葬的变体,其源头也在北方地区。在更远的新疆焉不拉克文化中的焉不拉克墓葬、察吾乎沟口文化中的察吾乎沟口墓葬、群巴克墓葬、包孜东墓葬和阿拉沟、扎洪鲁克、山普拉等墓葬实行多人二次集体合葬,多者达数十人甚至100多人,在中亚和南西伯利亚的阿凡纳羡沃文化、塔加尔文化、塔施提克文化等也流行。[注]余太山:《西域通史》,郑州:中州古籍出版社,2003年,第41页。西北地区多人合葬不多,一般为数人合葬,不见数十人的合葬现象。这种多人合葬的葬俗在其他地区很少见,无疑是从中亚草原一带向东南传入川西、藏东高原,再进入云贵高原后传入滇文化。

(五)分层丛葬

在羊甫头、纱帽山、金莲山、石寨山等墓地有在同一墓坑中先后分层丛葬的现象,多为两层,也有部分为三层。这种丛葬十方奇特,只在大石墓、石棺葬中有少量发现类似的两层棺室埋葬,滇西祥云检村M1为多室双层大石墓,上层墓室有十余人,下层两人,均有随葬品。[注]大理州文物管理所等:《云南祥云检村石椁墓》,《文物》1983年第5期。南方其他地区从未发现。但在新疆苏贝希文化、察吾乎沟口文化等墓地常有发现,有的为单人分层丛葬,还有的为多人二次分层合葬,从两层到五、六层都有。[注]韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,北京:文物出版社,2007年,第59页、第70页。西北地区也有少量发现,寺洼文化的甘肃庄浪徐家碾墓地中也有不少这类分层丛葬墓葬,不过只是将墓主人的尸骨分开来分层埋葬,或与其殉人、殉牲分层埋葬,[注]中国社会科学院考古研究所:《徐家碾寺洼文化墓地》,北京:科学出版社,2006年,第34~35页。与同一墓葬不同个体的分层埋葬有所不同,但仍有分层埋葬的特点,显然也与这种葬俗有关。滇文化分层丛葬的现象由于墓主人尸骨保存不好,不知是与新疆地区的不同个体分层丛葬一致还是与寺洼文化的同一个体分层丛葬的葬俗一致则很难分辨,不过可以看出这种葬俗传播的方向是十分清晰的。

(六)乱骨葬

羊甫头、金莲山有部分乱骨葬,也称解肢葬,为乱骨堆放,有的将头砍下来。这种葬式起源于甘青地区的原始文化,从齐家文化开始出现,在卡约文化中常见,包括大量扰乱上身或下身骨架的乱骨葬,缺少上肢或下肢的割体葬等,青海化隆半主洼卡约文化墓地中就有这种葬俗存在。[注]青海省文物考古研究所等:《青海化隆县半主洼卡约文化墓葬发掘简报》,《考古》1996年第8期。滇西新石器时代晚期大墩子遗址、白羊村遗址墓葬中就有这类葬式发现,滇西北鳌凤山墓地中也有不少二次乱骨葬及割体葬。可见这种葬俗也是从西北地区南传进入本区的。

(七)殉人、殉牲习俗

羊甫头M113腰坑内有人头骨,应为殉人。石寨山M8墓主人脚旁也有一堆人骨,估计也应为殉人。李家山M68的祭祀坑内有零星人骨,四周还有鹿头骨和鹿角,当为殉葬的侍卫和牲口。在李家山等地大型墓葬有以牛殉葬的现象,有的以牛牙殉葬,也有用整牛殉葬的。这种葬俗在西北地区也十分常见,卡约文化、寺洼文化、辛店文化中都有发现较多用人或动物殉葬的现象。滇西北鳌凤山和老龙头都有发现,而且所占比例不少,说明这种葬俗在西南地区较为流行,不过滇文化中并不多见,可见已是这种葬俗南传的余脉。

(八)祭祀坑

李家山大型墓墓坑埋葬填平一段时间后,又在墓坑的填土中再挖一坑祭祀死者,坑为圆形圜底,坑内埋入一块其他地方搬运来的锥状石块,尖端朝上放置,并有祭祀焚烧所遗留的灰烬、炭屑,称为祭祀坑。在墓葬上设祭坎并在其中埋葬石块的习俗在周边地区也很少见。时代与滇文化差不多的会理粪箕湾墓地在少数墓葬旁有圆形坑,坑壁经火烧过,有的放置数块青砂质石板和石块,[注]会理县文物管理所等:《四川会理县粪箕湾墓群发掘简报》,《考古》2004年第10期。这种圆坑与滇文化祭祀坑类似,只是在墓旁而不是墓上。石棺葬中也有少量使用祭祀坑的现象,理县佳山墓地一座石棺葬旁有一袋状祭祀坑,坑内填埋不少有意打碎的陶器,并有一块不规则的自然石块。西北地区祭坎遗迹发现颇多,时代也很早,民和阳山马家窑文化半山类型墓地有12座圆形祭祀坑,坑内有牛、羊等家畜和野兽骨骼,有些坑内还有碎陶片和许多大小不一的石块以及火烧过的痕迹,应是一种墓祭遗迹。[注]青海省文物考古研究所:《民和阳山》,北京:文物出版社,1990年,第53~56页。青海大华中庄卡约文化墓地中有两座墓有祭祀坑,其中一座坑内有许多砾石,另一坑内遍布焚烧后的木炭、兽骨,这是二次扰乱时或扰乱后举行垒石祭祀仪式后流下的。[注]青海省湟源县博物馆等:《青海湟源县大华中庄卡约文化墓地发掘简报》,《考古与文物》1985年第5期。这种习俗与滇文化较为接近,应该属同一类祭祀坑。由此可见滇文化墓上祭祀坑的习俗来自西北地区并渐次向南传播。而祭祀坑中竖立石块的做法也可能与北方地区有关,在墓葬前树立大石的做法在欧亚草原常见,而大石墓前有这种习俗,蜀文化也常有大石记载,不过在滇文化中已简化为在祭祀坑中象征性竖立石块。

(九)随葬海贝

滇文化大墓及部分中型墓中多随葬有海贝,一般用贮贝器盛装,数量从数十至数千枚不等,金莲山部分小型墓中也有发现。这些海贝虽来自南海和印度洋,但使用海贝随葬并非沿海地区的固有传统。从周边海贝出土情况来看,多位于距海较远的西北地区,滇西北、川西南及川西、臧东一带墓葬中有少量海贝出土,而西南地区的海贝最早出土于三星堆一、二号祭祀坑中,因此学术界一般认为,西南地区以海贝为饰品或财富象征是受三星堆文化影响所致。不过三星堆文化与西南山地各种出土海贝的墓葬时代相距较远,三星堆文化直接影响周边区域用贝习俗的可能性不大,而其后继的巴蜀文化也没有用贝的习俗,因此西南山地墓葬随葬海贝的习俗与三星堆文化关系不大。

值得注意的是,与西南山地相邻的西北地区卡约文化、寺洼文化、辛店文化、四坝文化等随葬海贝的墓葬不少,范围广,延续时间长,除海贝外,还有少量石贝、骨贝、铜贝和金贝。而从全国范围来看,秦汉以前海贝的使用地域限于长江以北,海贝的使用有自西、西北向东、东南传播的轨迹。鉴于此,有学者提出了中国古代海贝不是从东南向西北传播,而有可能是从印度洋到土库曼地区、再经欧亚草原、蒙古草原到达中国青海东部或长城地带,进而输入中原地区的。而在海贝使用的渐衰期和海贝在汉文化系统中消逝后,中国北方游牧民族如匈奴族和鲜卑族等还依然保持着使用海贝的传统,这实际上为海贝的来源提供了某种暗示。大量海贝经由连接欧亚的北方草原地带向中国输入的途径中,北方游牧民族充当了传播的载体。[注]许 宏:《最早的中国》,北京:科学出版社,2009年,第206~207页。由此可见,西南山地使用海贝随葬的习俗应该传自北方地区的游牧民族,具体而言就是西北地区的青铜文化。实际上,早在新石器时代晚期,位于藏东高原的卡若文化就发现用海贝做的装饰品,表明卡若文化与黄河流域诸文化之间存在的文化传播关系,[注]西藏自治区文物管理委员会:《昌都卡若》,北京:文物出版社,1983年,第154页。也说明西北与西南之间的海贝文化关系源远流长。当然,本区海贝的大量出土说明它并非由北方而来,而是从印度洋和南海的远程贸易输入的。

此外,滇文化中牛形象极多。一种是将牛作为财富的象征,牛主要是作为肉类食物的来源而不是作为耕田之用,这种以牛为财富的思想与南方农业民族将牛作为人类劳作的帮手不同。在北方地区牛是十分重要的财富,不少墓葬均以随葬牛头作为墓主身份和财富的象征。因此,我们认为这种以牛为财富的思想应是源自北方民族,所以在墓葬中有很多牛头、牛角和牛的形象。但椎牛(或剽牛)的做法恐怕与北方民族无关,而多半与农业民族文化有关,因为北方地区并无椎牛而祭的习俗。由此我们认为以牛为财富的思想是氐羌族群带来的,而椎牛祭祀则与濮、越文化有关,其中包含有文化整合的性质。

滇文化部分动物并非本地原有而是外来物种,如大量的峰牛和体型巨大、双耳竖立的大狗。《汉书·西域传》“罽宾国”记载:“塞地出封牛。”颜注:“封牛,项上隆起者也。”[注]《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3885页。同书“大月氏”记载:“大月氏国……南与罽宾接。土地、风气、物类、所有风俗、钱货与安息同,出一封骆驼。”颜注:“脊上有一封也。封,言其隆高若封土也,今俗呼为封牛。”[注]《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3890页。《汉书·西域传》:“罽宾国……出封牛、水牛、象、大狗。”颜注引郭义恭《广志》云:“罽宾大狗大如驴,赤色,数里摇鼗以呼之。”[注]《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3885页。由此可见,这些原产于中亚的峰牛和大狗均是随北方民族南下而来的。这种藏獒和封牛不仅在滇文化中出现,还传到更南的岭南地区,广西左江岩画中大得像“马“的狗也应是藏獒。[注]叶舒宪等:《山海经的文化寻踪》(下),武汉:湖北人民出版社,2004年,第1757页。东汉以后在岭南地区也很常见,合浦风门岭26号墓道中有两件封牛铜像出土,[注]广西文物工作队等:《合浦风门岭汉墓——2003~2005年发掘报告》,北京:科学出版社,2006年,第78页。而《御览》卷四引《异物志》记载:“合浦牛如橐驼,案,项上有特骨,大如覆斗,足健疾,其行如马,日行三百里。”[注]李 昉等:《太平御览》卷900,兽部12“牛下”条,北京:中华书局影印本,1960年,第3995页。也说明合浦南封牛的数量不少。

另外,滇文化中妇女地位不低,她们在祭祀中占有重要地位,在滇国重要祭祀活动中如“初耕”、“祈年”、“杀人祭铜柱”、“杀人祭铜鼓”场面中均以妇女为主祭,石寨山M1、李家山M69均为西汉晚期大型妇女墓,其随葬品的数量和质量均比同期男性大型墓等级还要高,这与农业民族妇女在社会中的附属地位大不相同,而类似于北方地区的游牧民族,《史记·大宛列传》记载:“自大宛以西至安息,……俗贵女子,女子所言而丈夫乃决正。”[注]《史记》,北京:中华书局,1982年,第3174页。《后汉书·冉駹夷传》也记载位于川西北岷江上游地区的冉駹夷“……其山有六夷、七羌、九氐,各有部落。贵妇人,党母族,……”。[注]《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第2858页。

以上我们从武器工具、装饰品、礼乐器、陶器、服饰、丧葬习俗等方面探讨了北方草原文化对滇文化的影响,可以看出这种影响是全面而深刻的,涉及滇文化的大部分领域,对滇文化的形成和发展起着强劲的推动作用。

滇文化中大量北方草原文化因素的出现表明它们之间有着长期密切的文化交流,当然这种交流基本是单向的,即从北方地区源源不断地向南的文化传播,逆向的文化传播很少。从更宏观的角度来看,滇文化是云贵高原青铜文化的中心,也是北方草原南传文化最重要的吸纳地,它与北方草原文化交流的途径与云贵高原其他区域基本一致。不过,从滇文化受北方草原文化影响来看,它所吸收的北方草原文化因素并非与北方草原地区完全一致,原因是滇文化所受北方草原文化影响已经过中间地域文化层层改造所致。从它所受北方地区文化影响来看,最主要的方式应是从滇池区域和西北地区之间的中间地带不断吸收而来的,滇文化中北方地区文化因素大部分都在中间地带有发现,如管銎啄、曲刃铜剑和铜矛、山字格铜剑和铜柄铁剑、宽格铜柄铁剑、銎部带凸棱的方銎空首斧、有耳椭圆或六边形銎空首斧、单弯钩铜镞、杖头饰、列兽纹、双马纹、石山墓地、墓内挖棺穴、多人合葬、分层丛葬、乱骨葬、祭祀坑、殉人和殉牲、随葬海贝习俗等在川西、藏东高原及滇西北、滇西、川西南等区域都有发现。当然滇文化对北方地区文化因素的吸收也带有较强的选择性,如西北地区及中间地带常见的大耳陶罐、带柄铜镜、双圆圈首剑等均未在滇文化中出现。

先秦两汉时期西南地区藏缅语民族有羌、氐、蜀、叟、巴、賨、僰、昆明、摩沙等。从族源上看,他们都与北方地区的族群有关,而其中部分民族在滇文化分布区域的出现,表明他们可能是将北方地区文化因素传播或带入滇文化的人群。此外,彝族、普米族、怒族、景颇族、纳西族的送魂诗都记录了他们的祖先是从北方高原顺金沙江、雅砻江、澜沧江等河流往南迁徙而来的,[注]赵心愚:《藏彝走廊古代通道的几个基本特点》,《中央民族大学学报》(人文社会科学版)2004年第3期。说明这种人群迁徙的规模较大,延续时间很长。

在北方地区和云贵高原之间存在着一条重要的民族走廊——藏彝走廊,这是费孝通先生所提及的三大民族走廊中最早提到的一条。[注]参见费孝通《关于我国民族的识别问题》,《中国社会科学》1980年第1期;费孝通《谈深入开展民族调查问题》,《中南民族学院学报》(哲学社会科学版)1982年第3期。李星星先生将费孝通先生的这一观点进行了发挥,对“藏彝走廊”的走向进行了详细阐释,他认为“藏彝走廊”位在青藏高原东缘中国地势第三级台阶向第二级台阶过渡的地带上,北起甘青交界的西倾山南侧阿尼玛卿山至岷山一线,南抵滇西高黎贡山、怒山及云岭南端以及金沙江南侧至乌蒙山西侧一线,其西界沿巴颜喀拉山西侧,南抵横断山系西北伯舒拉岭、他念他翁山、宁静山之北端,其东界由北而南自岷山东侧沿龙门山、邛崃山、大凉山外侧,直抵乌蒙山以西。古藏缅语民族或族群从青藏高原借道“藏彝走廊”东进南下,主要有五条通道,分别是羌语支、彝语支、缅语支等族群由北向南迁徙的路线。[注]参见李星星《论“民族走廊”及“二纵三横”的格局》,《中华文化论坛》2005年第3期。大量氐羌族群或与其相关的民族沿着这条民族走廊大规模南下,并在西南地区广泛分布,无疑北方草原文化正是这些民族传播的。