海南岛晚海西-印支期埃达克质岩的构造环境判别及其对比

2014-03-24高小卫吴秀荣杨振强

高小卫,吴秀荣,杨振强

GAOXao-Wei,WUXiu-Rong,YANGZhen-Qiang

(中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉430205)

(Wuhan Center of China Geological Survey,Wuhan 430205,China)

海南岛在地质构造上是在具有元古界基底的加里东褶皱构造带上发育而成的海西-印支期岩浆-褶皱带,属于浙闽赣粤沿海海西-印支褶皱带(或“华夏古陆”)的南西部分。其岩浆侵入岩相当发育,占全岛面积的37%,绝大多数为花岗岩类、闪长岩类,和少数基性、超基性岩,构成组成“詹县岩基”和“琼中岩基”两个大花岗侵入岩基,形成时代主要为二叠-晚三叠世和晚侏罗世-白垩纪,分别归属于晚海西-印支期和燕山期[1]。前人认为其构造环境为:海西-印支期(267~262 Ma)同碰撞型花岗岩[2]、三叠纪后造山伸展环境[3-5]和燕山期为弧后盆地[1]等不同观点,但都强调造山后伸展运动的作用。然而,除了在“琼中岩基”中相继发现晚海西期钾玄岩、晚海西一印支期的碱性岩[3-5]和燕山期埃达克岩[6]之外,根据文献[1,3-5]所列的岩石化学分析数据,笔者还识别出许多晚海西-印支期埃达克质岩(表1)和燕山期埃达克质岩。

埃达克岩是一种以重稀土元素Yb含量和Y含量较低为特征的中-酸性(SiO2≥56%)岛弧型火山-侵入岩[7-9]。埃达克岩的含义是个倍受关注和争论的课题,由于它的岩岩石类型多样性和成因的复杂性[10-18],有的学者统称其为埃达克质岩(adakite-like)[9]。据研究,新生代环太平洋的埃达克岩主要判别指数是以低Yb含量(≤1.9×10-6)、低Y含量(≤20×10-6)和中-酸性岩(SiO2≥56%)标志,而La/Yb比值和Sr/Y比值则是划分成因类型、探讨其成因和构造环境的重要参考指标[19-24]。据表1所列的岩石化学数据显示,本区存在着低Yb和Y含量的闪长-花岗岩类,可称之为埃达克质岩。

环太平洋带是新生代埃达克岩发育区。西南太平洋带和东太平洋带新生代埃达克岩的构造环境、成因和含矿性存在可对比性[9,19-25]。但是,对晚古生代至中生代埃达克质岩及其成矿作用却知之甚少。埃达克岩形成于海洋板块和大陆板块汇集带,是洋壳俯冲的结果,常常与陆缘火山弧上常见的I-型岛弧侵入岩和钾玄岩系列共生,具有独特的构造意义和含矿性[9,26]。

研究埃达克岩具有巨大的经济意义。埃达克岩与Au、Ag、Cu和Mo斑岩-矽卡岩和浅成低温热液矿床密切共生,是一种极好的找矿标志。在环太平洋带中(包括海南岛在内的东南亚、北美和南美洲),绝大多数埃达克质岩是洋壳板块俯冲的产物,与斑岩-矽卡岩型铜金矿床成因有关。埃达克质岩是世界级斑岩型铜-金矿的母岩,也是良好的找矿标志[9,23,26]。在本岛和华南板块内所见的高钾埃达克岩质岩在是W、Sn、Mo和铀矿的含矿母岩[1,27]。因此,研究本岛的达克质岩具有科学理论研究和经济意义。

本文目的是籍助PetroGraph 2beta和Minpet 2.0岩浆岩地球化学作图软件[28-29],处理海南岛晚海西-印支期埃达克质岩和钾玄质岩的岩石化学分析数据,根据地球化学-构造环境图解,判别和解释其大地构造背景,并将其与相邻地体(即印支板块和华南板块)同期的埃达克质岩的构造环境相比较,以便对海南岛的板块构造背景和古地理恢复有更加清晰的理解。显然,埃达克岩构造环境判别和对比工作,为该岛晚古生代以来的构造-古地理再造和海西一印支期构造环境提供了新的证据、对于进一步探讨其板块构造活动史和含矿性方面,具有重要的参考价值。

1 海南岛晚海西-印支期埃达克质岩

1.1 时空分布

海南岛埃达克质岩岩石类型是以贫Y和低Yb含量为特征的I-型花岗闪长岩、二长花岗岩、闪长岩和碱性岩等。据对该岛的中酸性侵入岩的岩石化学分析数据的统计结果表明[1],晚海西-印支早期的埃达克质岩样品约占同期花岗岩类、闪长岩类44%,而燕山期埃达克质岩样品约占同期中酸性侵入岩的78%。前者主要分布于“儋县岩基”,而后者集中分布于“琼中岩基”。这表明自晚古生代以来的分布埃达克质岩在地理上的分布特点具有由岛的北西方向的“儋县岩基”向东南方向的“琼中岩基”迁移和富集的趋势。根据本岛二叠一三叠纪埃达克质岩的同位素年龄(Ma),可分别将其划为晚海西期(298~271 Ma)和印支早期(251~217 Ma)两个岩浆旋回,但缺失印支晚期岩浆旋回(216~180 Ma)。在时代分布上,燕山期(150~90 Ma)埃达克质岩的含量有比海西期增多的趋势。这种迁移和富集趋势可能与海西-印支期古太平板块的俯冲有关。

琼中岩基埃达克质岩与世界上一些典型埃达克岩(例如巴布亚新几内亚,伊朗等)的产状相同,与钾玄岩(Shoshonite,橄榄玄粗岩)系列和高钾的钙碱性系列密切共生[3,26,30],显示它们在时、空分布上有一定共生规律可寻,因此它们之间有着若干构造上或成因上的必然联系。

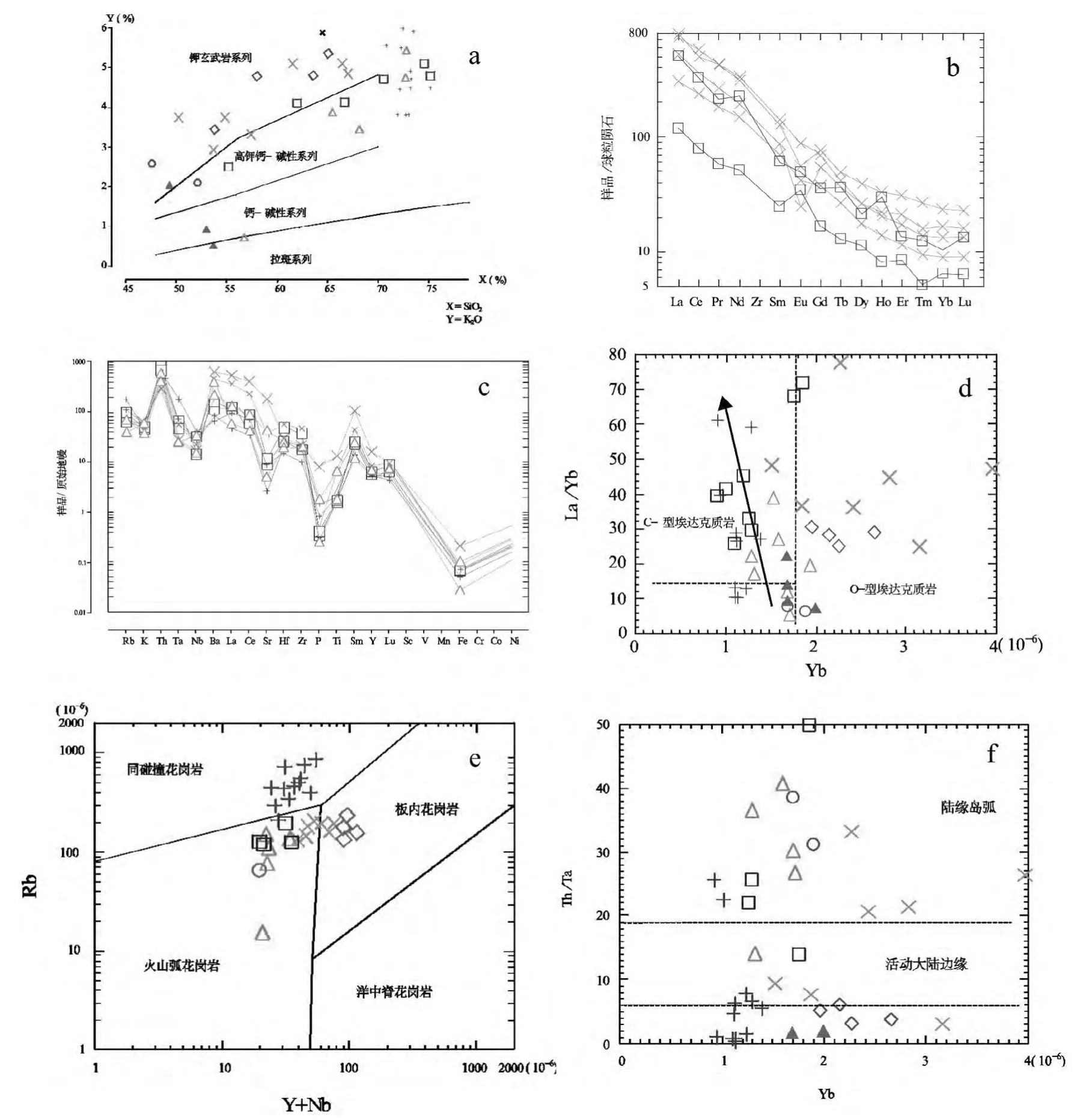

表1 海南岛部分C-型埃达克质岩化学分析结果Table 1 Selected chemical composition for C-type adakite-like rocks in Hanan island

1.2 地球化学特征

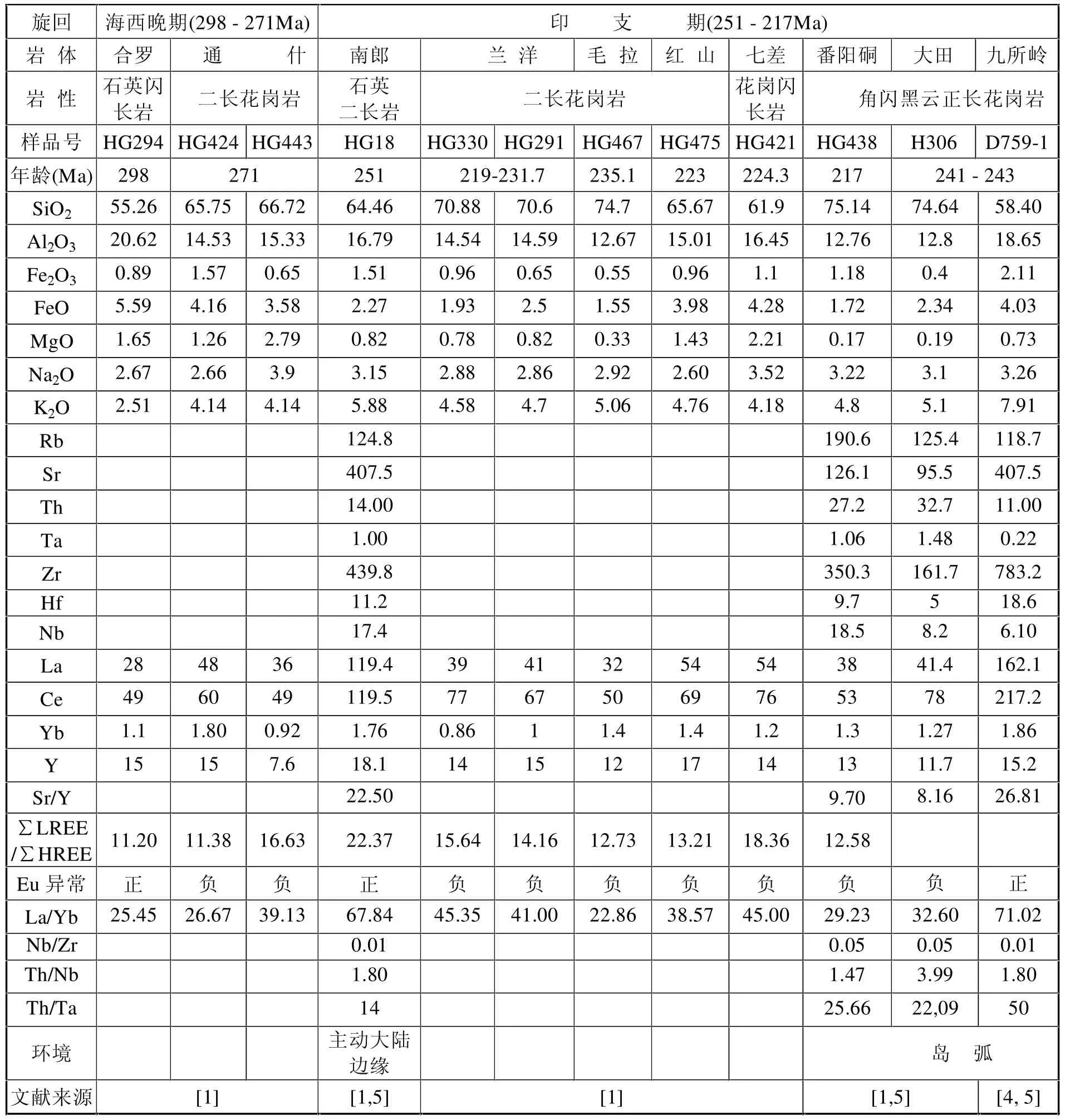

岛内的中-酸性侵入岩的岩石化学测试结果表明,晚海西-印支期埃达克质岩的主量元素以高硅、高钾、高钠和低钛为特征(表1)。大多数样品SiO2含量为55.26%~75.14%,K2O含量(2.51%~5.88%)>Na2O含量。其Al2O3含量变化范围较大(12.8%~20.64%),TiO2含量为0.17%~0.92%。在主量元素K2O~SiO2图解中,多数位于SiO2>60%范围,少数位于为56%~58%,似乎具有以高硅埃达克质岩特点,集中分布于钾玄岩系列和高钾钙碱性系列(图1a)。

微量元素Sr的含量变化于95.5×10-6~407.5×10-6,比阿留申群岛库克岛“标准”的埃达克岩[7-9]的含量偏低和变化范围大。Sr/Y比值(8.16~26.81)也有比值小和变化范围大的特点。La/Yb比值变化于29.23~71.02之间,显然为大陆型(C-型)埃达克质岩[20,22,24-25]。在微量元素上埃达克质岩富集亲石元素Rb和高场强元素Th、Hf。Th含量为11.00×10-6~32.7×10-6,Nb含量为6.1×10-6~18.5×10-6。Zr含量为161.7×10-6~783.20×10-6.。在微量元素蛛网图上属于Th富集的曲线类型,明显地显示出Ba、Ta、Nb、P、Ti、Sr低谷和Rb、Th高峰(图1c)。Nb,Ta亏损是板块俯冲环境中典型的火山-岛弧钙碱性岩浆类型的标志特征[31]。因此,本区埃达克质岩和钾玄岩形成过程中应该有洋壳板块的俯冲作用的影响。

图1 地球化学-构造环境判别图解Fig.1 Geochemical-tectonic setting discrimination digrams

稀土元素以富集LREE为特征,(La/Yb)N比值为21.00~50.90,为右倾铲状曲线类型(例如HG-18),属于C-型埃达克岩。钾玄岩呈现弱的Eu负异常,少数埃达克岩样品出现Eu正异常(图1b)。轻稀土元素和重稀土元素比值大于9,显然属于I-型花岗岩类[1,32]。

2 埃达克质岩成因类型和构造环境判别

根据埃达克岩的REE配分曲线类型和La/Yb比值并参考微量元素Nb/Zr比值,可将其划分为O-型和C-型埃达克岩两种不同的成因类型[19-22]。前者以La/Yb≤12和Nb/Zr比值≤0.04为标志,主要分布于岛弧环境;而后者则以La/Yb≥12,Nb/Zr>0.04为标志,分布于活动大陆边缘火山弧。岛内埃达克质岩的稀土元素以富集LREE为特征,绝大多数REE配分曲线类型属于右倾铲状的C-型(大陆型)埃达克质岩(图1b)。岛内埃达克质岩在主量元素显示贫Mg和富Al特征。在图1上K2O与SiO2含量略呈正比关系。微量元素Y、Yb和Sr含量随SiO2含量的递增而减少(图2a、-b、-c),显示其岩浆源区为洋壳板片部分融熔和结晶分离作用所致。La/Yb比值随SiO2含量的递增而增加,从58.4%以后转变为减少的趋势(图2d),但是,依笔者之见仍然以C-型埃达克岩为主(图1d)。

图2 微量元素图解Fig.2 Diagramsof traceelements

微量元素Th-Nb-Zr、Th-Ta-Hf地球化学图解[36-37]对板块汇集边缘(或大陆边缘)玄武-英安岩的大地构造环境有很好的判别效果,对与其共生的大陆边缘中-酸性岩浆系列也起到很好的判别作用[19,22,25,38-39],特别是可以划分和确定大陆边缘的次一级环境(例如板内裂谷及陆缘裂谷、初始裂谷和陆-陆碰撞带)。而且实践证明,Nb/Zr-Th/Zr判别图(图3b)和Th/Yb-Ta/Yb判别图[33]具有相同的辨别效果。它们不但适合于中-基岩浆系列,也适合于主动大陆边缘长英质岩浆岩的环境判别。本岛大多数埃达质克岩样品,在Nb/Zr-Th/Zr判别图上,分布于岛弧相邻的大陆板内与界线内附近,表现为Nb/Zr比值徘徊在0.04与0.05之间,落在岛弧的范围,有少数钾玄质岩Th/Zr比值>0.67,落在大陆环境的拉张带(初始裂谷)、板内裂谷及陆缘裂谷内(图3a),但是表现为Nb/Zr比值不大于0.1(与大陆板内钾玄质岩的分布范围截然不同)。个别埃达质克岩样品的Nb/Zr比值=0.01,落在陆缘岛弧及陆缘火山弧玄武岩区的范围内,形成于岛弧环境。而在Th/Hf-Ta/Hf判别图上(图略)则大多数样品集中分布Ta/Hf比值为0.1界线左右,确实为主动大陆边缘火山弧环境。

在微量元素Th/Yb-Ta/Yb图解上和(图3a),本岛多数埃达克质岩和钾玄岩样品落在陆缘岛弧(IA)和主动大陆边缘(AC)的范围内,只有个别样品钾玄质岩落在板内火山带(WPV)内。在Rb-(Y+Nb)图解上(图1e),样品显示落在火山弧花岗岩类的范围内。证据表明本岛晚海西-印支期古构造位置处于大陆板块碰撞缝合线附近(或为大陆边缘火山岛弧),暗示多数样品不是板内拉张环境的产物。实际上,它很可能与其北东方向的云开古陆位于同一个古大陆板块边缘构造线上,同属于华夏地体边缘岛弧的一部分。这种古构造格局在Th/Yb-Ta/Yb和Th/Yb-Yb图解上(图3a、图1f)得到充分的验证,只有少数钾玄岩可能与碰撞后的板内地壳拉张和岩浆结晶分异环境有关(图1e)。由此推测,华南板块的斜向俯冲和碰撞以及碰撞后形成的陆缘拉张裂谷是海南岛埃达克质岩和钾玄岩主要的构造环境。它们之间板块缝合线,应以钦-防裂陷盆地(或裂谷)与云开-海南地体之间的构造分界线(合浦-博白-梧州大断裂)为界比较合理。

图3 构造环境判别和岩浆成因图Fig.3 Digrams tectonic setting discrimination and igneousorigin subdivision

3 与周缘地体同类岩石构造环境的对比

3.1 印支陆块海西-印支期埃达克质岩

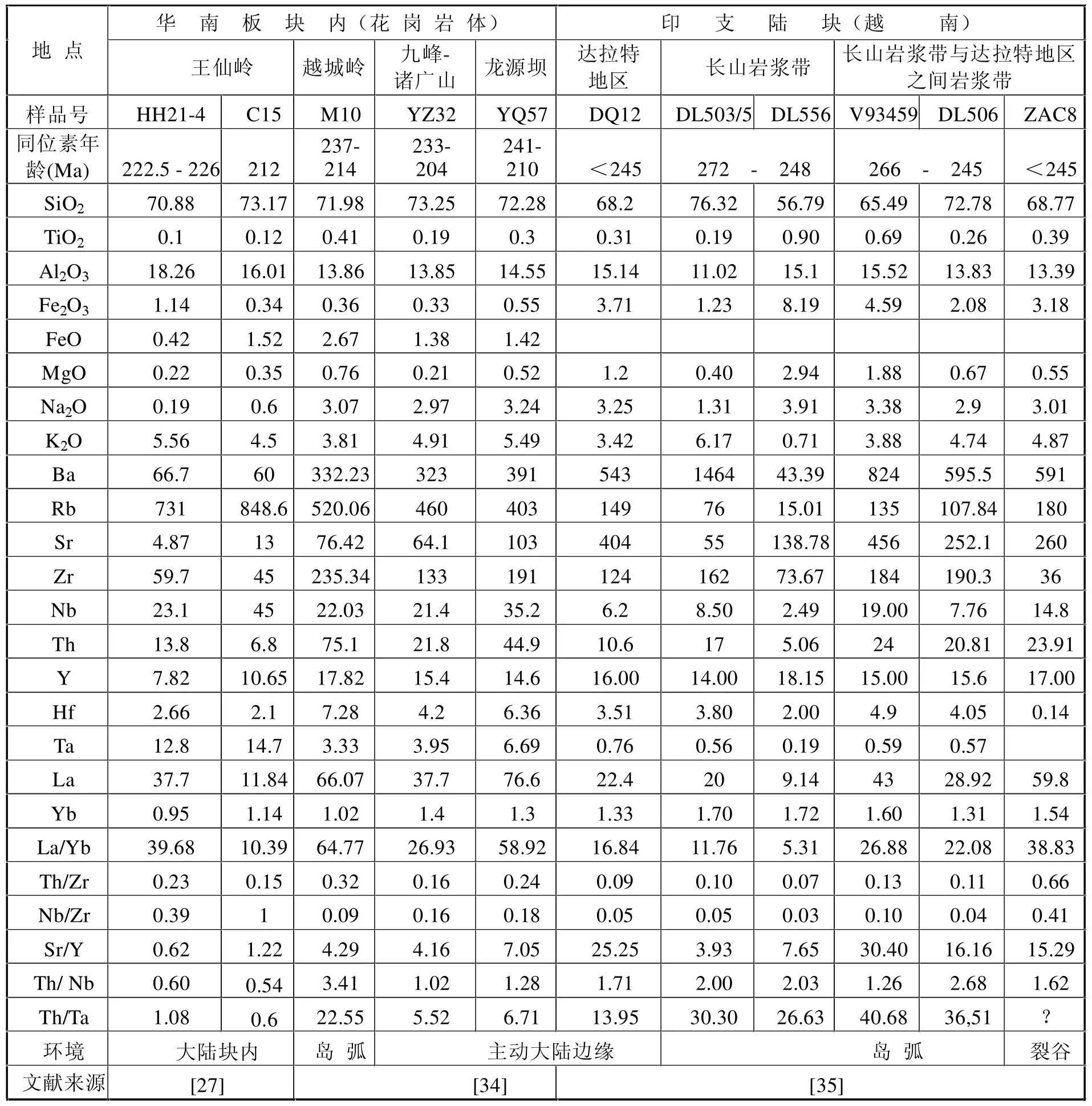

由于在海南岛曾经发现过中石炭世的“邦溪-晨星”蛇绿岩片,李献华等(2000a、b)[42-43]认为该蛇绿岩片是马江(Song Ma)蛇绿岩带的延伸部分,引起了笔者对印支陆块是否也发育有海西-印支期埃达克质岩问题的兴趣和关注。目前尚未有论述印支陆块埃达克质岩的文章发表。但是,根据文献资料记载中的岩石化学分析数据[35]与埃达克岩的鉴别以后,笔者初步确信该蛇绿岩带缝合线西南侧的印支陆块存在埃达克质岩的事实。其分布范围从长山地区(越南西北部)一直延伸至越南南部达拉特(Da Lat)地区变为零星分布。其岩石化学成分特征见表2。

3.1.1 长山岩浆-构造带的埃达克质岩的地球化学证据

印支陆块的埃达克质岩位于中南半岛的越南北部长山褶皱造山带(二叠-三叠纪)。众所周知,越南北部的马江大断裂是晚古生带一中生代(石炭-三叠纪)蛇绿岩带,代表华南-北越地体与印支板块拼合的缝合界限,也是古特提斯海的东部分支在晚二叠世消亡的标志。该蛇绿岩带与分布于其西南侧方向的越南南部一起构成印支陆块北东侧的岩浆-构造带,是著名的斑岩型铜-金成矿带。该岩浆带,自NE-SW 向分布着三个岩浆组合:钙碱性火山-侵入岩组合(Ar-Ar法272~248 Ma)、过铝花岗岩组合(259~245 Ma)和亚碱性长英质火山-侵入岩组合(小于245 Ma)[20]。该带以I-型花岗岩和陆缘火山岛弧型侵入岩为特征,其岩石类型为安山-英安岩、钙碱性花岗岩、粗面流纹岩-二长花岗岩和高钾煌斑岩。其中所产的埃达克质岩岩石以高硅、低钛、低铁、低镁和高钾、钠为特征(表2,图1a),属于钾玄质岩系列和高钾(钠)钙碱性岩石系列,个别为拉斑玄武岩系列。其微量元素的蛛网图和海南岛相似(图1c)。

该带的埃达克质岩样品在(Y+Nb)-Y判别图上属于火山弧花岗岩性质(图1e)。多数样品的Nb/Zr比值变化于0.04~0.10之间,在Nb/Zr-Th/Zr判别图上落在主动大陆边缘与陆缘岛弧分界线(Nb/Zr=0.04)交汇处附近 (图3b)。少数样品的Nb/Zr比值为0.03,落在陆缘岛弧内,也有个别样品的Nb/Zr比值可达0.41(表2,样品号ZAC-8),落在大陆板內裂谷环境中(图3b),表明其构造环境变化很大。该带的埃达克质岩La/Yb值变化于5.31~38.83,大多数样品为大陆型(C-型),个别样品属于岛弧型(O-型)埃达克质岩(表2,样品号DL556)。这种大陆型和岛弧型埃达克质岩共存于主动大陆边缘的现象在环太平洋带新生代埃达克岩带十分普遍[24-25]。

3.1.2 达拉特地区埃达克质岩

越南南部达拉特岩浆褶皱带的埃达克质岩不及海南岛发育。该带位于印支板块东南端,比长山岩浆-构造带更远离马江蛇绿岩带,以印支晚期(晚三叠世)火山-侵入岩(211~209 Ma)为主,(燕山期J-K侵入岩次之)[35]。岩石系列为低钾至中钾钙碱性岩石系列,与海南岛燕山期岩浆岩发育的情况截然不同。可辨别出埃达克质岩的主量元素特征为高硅、低钛和高碱为特征(表2,样品号DQ12),微量元素Nb/Zr比值>0.05,属于主动大陆边缘靠近岛弧位置上的火成岩。

3.2 华南板块内同碰撞的埃达克质岩

华南板块内海西-印支期的火山岩以中-基性的玄武岩-英安岩为主,属于板块内裂谷盆地的火山岩组合,分布于长沙-福州西南侧的湘南、粤中、粤北、桂西和桂东南等地[44-47]。印支期岩浆侵入岩主要为S-型,发育于桂西和桂东南,埃达克质岩不发育。而在南岭地区见有少量I-型花岗岩小岩体和C-型埃达克质岩,零星分布于湘、桂、赣、粤等地。但是,燕山期埃达克质岩却广泛分布于鄂、皖、浙、闽、赣、粤晚中生代火山岩带中,以下扬子地区尤为发育,在江西会昌和福建省上杭-大田地区也有发现[48-58]。

根据前人所发表的岩石化学分析数据,对照上述埃达克质岩的主要辨别标志,笔者认为华南板块内南岭地区晚海西-印支期埃达克质岩的主要岩体有:越城岭片麻状花岗岩、九峰-诸广山、龙源坝花岗岩[34]和王仙岭岩体[27]等(表2)。

湘南王仙岭花岗岩岩体位于华南板内湘桂坳陷和赣南—粤北隆起交界处,在NE-SW方向的郴州大断裂的东南侧。花岗岩体同位素地质年龄(225~226 Ma,212 Ma)和成矿年龄(224 Ma)属于印支晚期。该岩体的主量元素为高硅、低钛和高钾含量,其中91%的岩石标本以低Y含量和低Yb含量为特征(Y=7.8×10-6~17.76×10-6;Yb=0.95×10-6~1.72×10-6),符合埃达克质岩的判别标志(表2)。富集轻稀土元素LREE,具有铕负异常,其球粒陨石标准化REE配分模式为C-型埃达克质岩的右倾铲状曲线类型。微量元素呈Rb、U、Nb、Ta高峰和Ba、Sr、Ti低谷。具有Nb/U比值较低的(0.92~11.67)的大陆板内性质。

南岭地区(包括王仙岭岩体)的埃达克质花岗岩可作为华南板块内印支期同碰撞埃达克质岩的典型例子。在Rb-(Y+Nb)判别图(图1e)上,绝大多数岩石标本落在同碰撞花岗岩的范围内。在Th/Zr-Nb/Zr判别图(图3b)上,表现为远离板块汇集边缘的岛弧构造环境特征,落在大陆板内扩张带和板内裂谷及陆缘裂谷的范围内。对比结果显示:华南板内与海南岛以及印支陆块东侧埃达克质岩的岛弧构造环境截然不同,为大陆板内性质。

表2 华南板块内和越南(印支陆块)埃达克质岩的岩石化学成分Table 2 Chemical composition of within-Plate adakite-like rocks in South China and Vienan (Indonchina block)

4 构造环境对比和岩浆缘源区讨论

通过对海南岛晚海西-印支期埃达克质岩及其密切共生钾玄质岩的地球化学-构造环境判别,认为其构造环境与俯冲板块汇聚边缘有关。其构造环境与越南西北部长山(印支陆块)岩浆-构造带及华南板内埃达克质岩海西-印支期构造环境比较如下。

4.1 海南岛与印支板块北东侧陆缘弧环境对比

微量高场强元素Nb、Zr、Th、Ta和Hf的比值是区分岛弧和大陆板内环境特征的标志。海南岛海西-印支期埃达克质岩与印支板块东侧岩浆岩带同期埃达克质岩一样,不具备高的Nb含量,而是以低的Nb/Zr比值为特征,特别缺乏Nb/Zr比值大于0.15和Ta/Hf比值大于0.3的证据,应该处于板块碰撞缝合线附近岩浆活动带。这表明板内扩张不是该岛和与印支板块东侧的岩浆岩带埃达克质岩广泛发育的主导因素和特征。海南-云开地体与华南板块之间的桂东南裂陷盆地在海西-印支期可能发展为大洋盆地(古特提斯的分支),它们之间所发生的板块碰撞应该是属于由洋-陆碰撞发展成为陆-陆碰撞的性质。这一点从图1e所示可以得到证明。

海南岛与长山岩浆-构造带海西-印支期的古构造性质大致相当,可以对比。它们都是主动大陆板块汇聚边缘(陆缘岛弧)环境的产物。但是,长山的岩浆系列的特点与海南岛相比略有差别,表现在越南中部海岸远离长山岩浆-构造带的印支期钙碱性花岗岩组合相比更为发育,这与海南岛印支期钾玄武岩和碱性花岗岩相当发育的情况截然不同。值得一提的是,海南岛在燕山期以后,岩石类型仍然是以富钾埃达克质岩、碱性岩、闪长岩和花岗岩为主的岩浆侵入岩,而印支陆块则为缺乏埃达克岩的过铝花岗岩为主(与我国东南沿海的燕山期花岗岩组合特征相同),说明板块俯冲对于形成海南岛海西-印支期乃至燕山期埃达克质岩至关重要。总之,海南岛埃达克质岩地球化学性质和构造环境与长山岩浆-构造带相似,只不过海南岛比长山岩浆-构造带含有更丰富的碱性岩而已。

4.2 海南岛与华南板块内陆-陆碰撞构造环境对比

众所周知,大陆边缘的高Nb埃克达岩和高Nb钾玄岩岩石系列(Nb/Zr比值>0.15)属于主动大陆边缘造山带的岩石类型,是确定陆-陆碰撞带的标志。这类岩石类型是世界级超大型斑岩铜-金矿的母岩,见于印度尼西亚几内亚岛中央山脉上的埃茨贝格铜-金矿Nb/Zr=0.1~0.15)和波格拉矿(Nb/Zr=0.42)[58]。

华南板内印支期的埃达克质岩是以高Nb/Zr比值(0.07-1.00)为特征,多数大于0.15。这种高Nb埃达克质岩成因与地幔热柱的活动有成因关系。特别有指示意义的是湘南王仙岭岩体的微量元素特征显示高的Nb/Zr比值(0.24-0.46)异常,所有样品都落在接近大陆板内扩张带(初始裂谷),其Nb/Zr比值略大于海南岛地幔热柱成因的新生代大陆板内玄武岩样品的Nb/Zr比值(0.13-0.36)(图3b)。这意味着该岩体成因受到印支期陆缘裂谷热流体的强烈影响,也可能与印支期华南板内深大断裂的挤压和走滑-拉张活动以及地幔热流活动有成因联系。由此可见,华南板内印支期埃达克质岩的成因是板内陆-陆碰撞(图1e)后的陆缘(走滑拉张裂谷)伸展-减薄和地慢热流双重作用有关。

5 岩浆源区

埃达克岩两种不同的成因类型(O-型和C-型)都是板块俯冲和走滑-扩张活动的产物,必然与俯冲板片的部分融熔、地幔楔融熔-混染作用(MASH)和地壳的混染-分离-结晶(AFC)过程有关[9,24-25]。由图2a所示,本区埃达克质岩的Yb含量与SiO2含量呈反比关系,表明俯冲板片的残留相是属于高压来源的矿物(含石榴石,榴辉岩?),或者被解释为地幔楔和下地壳底部的MASH(熔融-混染-储存-均一化)作用,其岩浆来源区应该为受混染的地幔楔的部分融熔。而由图1a和图2b所示,K2O和Sr含量与SiO2含量为反比关系,反映了上地壳的斜长石结晶分离(AFC)过程。

在Zr/Nb-MgO图解(图3a)上可以看出,该岛埃达克质岩样品的Zr/Nb比值小于N-MORB(=20~40),反应了俯冲岩层(包括深海沉积物)对地幔揳部分融熔的稀释作用。在Zr/Nb-Zr图解(图3b)上,明显地显示埃达克质岩形成于一种俯冲的洋壳板片局部熔融(左箭头)以及钾玄质岩的结晶分离(右箭头)的两种不同演化趋势,分别代表两种不同的岩浆岩演化过程:前者为洋壳板片局部熔融叠加地幔揳混染作用成因,后者则为上地壳分离结晶作用的结果。

6 结论

海南岛存在着大量的晚古生代埃达克质岩的事实表明:该岛于晚海西-印支期(以及燕山期)在S-型同熔花岗岩基上,发育有埃达克质岩。根据微量元素地球化学-构造环境判别法,其成因应归功于洋壳的俯冲和地壳部分熔融。

(1)本岛的埃达质克岩的大多数样品表现为Nb/Zr比值徘徊在0.04与0.05之间,Th/Zr比值>0.67,少数样品Nb/Zr比值≤0.04,落在陆缘岛弧及陆缘火山弧玄武岩区的范围内,形成于主动大陆边缘火山岛弧环境(Nb/Zr=0.01),与洋壳俯冲成因关系密切。在Th/Yb-Ta/Yb和Th/Yb-Yb图解图上,大多数样品落在陆缘岛弧和活动大陆边缘的范围内(图3a、图1f),进一步印证了海南岛关于绝大多数海西-印支期埃达质克岩均为活动大陆边缘构造环境,而只有少数钾玄岩可能与碰撞后的板内地壳拉张和岩浆结晶分异环境有关的观点。

(2)本岛和印支陆块长山地区埃达质克岩的大多数样品Nb/Zr比值变化于0.04~0.10之间,落在陆缘火山岛弧和大陆板块交汇处(图1f),少数样品的Nb/Zr比值为0.03,为主动大陆板块汇聚边缘带(陆缘岛弧)的产物,与洋壳板片俯冲的关系密切。只有个别样品的Nb/Zr比值可达0.41,落在大陆板內裂谷环境中,表明地幔楔熔融或板内富集地幔热柱对埃达克质岩的成因影响不大,与华南板块内同期板内陆-陆同碰撞成因的构造环境略有不同。

(3)岩石地球化学数据和构造环境图解证明了海南岛晚海西-印支期埃达克质岩的古构造环境与印支陆块长山地区具有相似性,皆为华南板块俯冲的结果。海南岛与华南板块之间板块缝合线,应以合浦-博白-梧州大断裂为界比较合理。

[1]马大铨,康先济、赵子杰,等.岩浆岩[A]//见汪啸风,马大铨,蒋大海(主编)海南岛地质(二)[M].北京:地质出版社,1991:1-274.

[2]Li X H,Li ZX,Li W X,Wang Y.Initiation of the Indosinian Orogeny in South China:Evidence for a Permian Magmatic Arc on Hainan Island[J].Journal of Geology,2006,114(3):341-353.

[3]谢才富,朱金初,丁式江,张业明,付太安,李志宏.琼中海西期钾玄质侵入岩的厘定及其构造意义[J].科学通报,2006,51(16):1944-1954.

[4]谢才富,朱金初,赵子杰,丁式江,付太安,李志宏,张业明,徐德明.三亚石榴霓辉石正长岩的锆石SHRIMPU-Pb年龄:对海南岛海西-印支期构造演化的制约[J].高校地质学报,2005,11(1):47-57.

[5]周佐民,谢才富,徐倩,高大飞.海南岛中三叠世正长岩-花岗岩套的地质地球化学特征与构造意义[J].地质论评,2011,57(4):515-531.

[6]贾小辉,王 强,唐功建,姜子琦,赵振华,杨岳衡,王晓地,赵武强.海南屯昌早白垩世晚期埃达克质侵入岩的锆石U-Pb年代学、地球化学与岩石成因[J].地球化学,2010,39(6):497-519.

[7]Defant M J,Drummond M S.Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere[J].Nature,1990,347(18):662-665.

[8]Kay RW.Aleutian magnesian andesites:melts fromsubducted Pacific Ocean crust [J].Journal of Volcanology and Geothermal Research,1978,4:117-132.

[9]Richards JP and Kerrich R.Adakite-like rocks:their diverse origins and questionable role in metallogenesis[J].Economical Geology,2007,102(4):537-576.

[10]王强,许继峰,赵振华.一种新的火成岩—埃达克岩的研究综述[J].地球科学进展,2001,16(2):201-208.

[11]罗照华,柯珊,谌宏伟.埃达克岩的特征、成因及构造意义[J].地质通报,2002,21(7):436-440.

[12]王焰,张旗,钱青.埃达克岩(adakite)的地球化学特征及其构造意义[J].地质科学,2000,35(2):251-256.

[13]董申保,田伟.埃达克岩的原义、特征与成因[J].地学前缘,2004,11(4):585-594.

[14]朱弟成,潘桂棠,段丽萍,夏林,廖忠礼,王立全.埃达克岩研究的几个问题[J].西北地质,2003,36(2):13-19.

[15]张旗,许继峰,王焰,肖龙,刘红涛,王元龙.埃达克岩的多样性[J].地质通报,2004,23(9-10):959-965.

[16]张旗,王焰,钱青,杨进辉,王元龙,赵太平,郭光军.中国东部燕山期埃达克岩的特征及其构造-成矿意义[J].岩石学报,2001,17(2):236-244.

[17]朱弟成,段丽萍,廖忠礼,潘桂棠.两类埃达克岩(Adakite)的判别[J].矿物岩石,2002,22(3):5-9.

[18]Sajona FG,Maury R C,Bellon H,Cotton J,Defant M Jand Pubellier M.Initiation of subduction and the generation of slab melts in western Mindanao,Philippines[J].Geology,1993,21:1007-1010.

[19]朱章显,杨振强,姚华舟.巴布亚新几内亚新生代两类埃达克岩的构造环境意义[J].华南地质与矿产,2007,(2):1-6,13.

[20]朱章显,杨振强.东南亚新生代两类埃达克岩的分布、成因和含矿性[J].地质力学学报,2008,14(4):338-344.

[21]朱章显,杨振强.巴布亚新几内亚新生代埃达克岩及成矿意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2008,38(4):618-623。

[22]朱章显,赵财胜,杨振强.苏拉威西埃达克岩、类埃达克岩分布和特征[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,39(1):80-88.

[23]朱章显,杨振强,梁约翰,彭练红,湛建国,姚华舟.巽他群岛埃达克岩的分布及斑岩型铜(金)矿成矿预测的地质准则[J].地质通报,2009,28(2-3):333-342.

[24]杨振强,朱章显.新生代埃达克岩两种成因类型埃达克岩的含矿性和源区:西南太平洋带与东太平洋带对比[J].,华南地质与矿产,2010,(3):1-11.

[25]朱章显,杨振强,向文帅,胡鹏.两类埃达克岩的含矿性和成因:东南亚地区与东太平洋带对比[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,42(增1):237-246.

[26]Muller Dand Grove DI.钾质火山岩、橄榄玄粗岩与金矿的直接与间接的关系[J].世界地质,1994,13(2):6-16,64.

[27]王显彬,蔡明海,彭振安,徐明,刘虎,郭腾飞.湘南荷花坪地区王仙岭岩体地球化学特征及成矿作用[J].华南地质与矿产,2012,28(2):115-123.

[28]Petrelli M,Poli G,Perugini D,et al.,PetroGraph:A new softwaretovisualize,model,and present geochemical datain igneouspetrology[J].Geochemistry,Geophysics,Geosystems,2005,6,Q07011,doi:10.1029/2005GC000932.

[29]Richard L R.MinPet:Mineralogical and Petrological Data Processing System,Version 2.02[M].Québec:MinPet Geological Software,1995.

[30]Aftabi A and Atapour H.Regional aspect of shoshonitic volcanismin Iran[J].Episodes,2000,23(2):119-125.

[31]郑永飞 主编.地球化学动力学[M].北京:科学出版社,1999:1-392.

[32]张德全,孙桂英.中国东部花岗岩[M].北京:中国地质大学出版社,1988:1-311.

[33]Gorton M P and Schandl E S.From continents to island arcs:a geochemical index of tectonic setting for arc-related and within-plate felsic to intermediate volcanic rocks[J].Canadian Mineralogist,2000,38(5):1065-1073.

[34]周新民主编.南岭地区晚中生代花岗岩成因与岩石圈动力学演化[M].北京:科学出版社,2007:1-691.

[35]Hoa TT,Anh TT,Phuong NT,Dung PT,Anh TV,Izokh A E,Borisenko A S,Lan C Y,Chung SL and Lo C H.Permo-Triassic intermediate-felsic magmatism of the Truong Son belt,eastern margin of Indochina[J].Comptes Rendus Geoscience,2008,340:112-126.

[36]汪云亮,张成江,修淑芝.玄武岩类形成的大地构造环境的Th/Hf-Ta/Hf图解判别[J].岩石学报,2001,17(03):413-421.

[37]孙书勤,张成江,黄润秋.板块汇聚边缘玄武岩大地构造环境的Th、Nb、Zr判别[J].地球科学进展,2006,21(6):593-598

[38]姚华舟,朱章显,韦延光,杨振强,等.巽他群岛—新几内亚岛地区地质与矿产[M].北京:地质出版社,2011:1-277.

[39]高小卫,吴秀荣,杨振强.初论苏门答腊(印尼)的岩浆-构造旋回及其板块构造背景[J].华南地质与矿产,2013,29(4);259-270.

[40]Crow M J.Tertiary volcanicity[M]//In:Barker A JJ,Crow M J and Milson J S (eds),Sumatra:Geology,Resources and Tectonics.London:Geological Society Memoir,2005,31:98-119.

[41]Maulana A,Petrology,Geochemistry and Metamorphic Evolution of South Sulawesi Basement Rock Complexes,Indonesia [D].Canberra:The Australian National University,2009:1-189.

[42]李献华,周汉文,丁式江,李寄嵎,张仁杰,张业明,葛文春.海南岛洋中脊型变质基性岩:古特提斯洋壳的残片?[J].科学通报,2000a,45(1):84-89.

[43]李献华,周汉文,丁式江,李寄嵎,张仁杰,张业明,葛文春.海南岛“邦溪-晨星蛇绿岩片”的时代及其构造意义——Sm-Nd同位素制约[J].岩石学报,2000b,16(3):425-432.

[44]张伯友.赵振华,石满全,杨树锋,陈汉林.岑溪二叠纪岛弧型玄武岩的首次厘定的大地构造意义——两广交界古特提斯构造带的重要证据[J].科学通报.1997,42(4):4l3-416.

[45]张伯友石满全杨树锋,陈汉林.古特提斯造山带在华南两广交界地区的新证据[J].地质论评,1995,41(1):16.

[46]曾允孚,张锦泉,刘文均,等.中国南方泥盆纪岩相古地理与成矿作用[M].北京:地质出版社,1993:1-123.

[47]吴根耀,吴浩若,钟大赉,邝国敦,季建清.滇桂交界处古特提斯的洋岛和岛弧火山岩[J].现代地质,2000,14(4):393-399.

[48]张旗,王焰,钱青,杨进辉,王元龙,赵太平,郭光军.中国东部燕山期埃达克岩的特征及其构造成矿意义[J].岩石学报,2001,17(2):236-244.

[49]王强,赵振华,许继峰,白正华,王建新,刘成新.鄂东南铜山口、殷祖埃达克质(adakitic)侵入岩的地球化学特征对比(拆沉)下地壳熔融与斑岩铜矿的成因[J].岩石学报2004,20(2):351-360.

[50]王元龙,王焰,张旗,贾秀琴,韩松.铜陵地区中生代中酸性侵入岩的地球化学特征及其成矿——地球动力学意义[J].岩石学报,2004,20(2):325-338.

[51]汪方跃,刘盛遨,李曙光.中国东部早白垩世高镁埃达克岩成因及成矿关系_来自锆石O-Hf同位素及微量元素研究[J].矿物学报,2011,S1(增刊):93.

[52]翁望飞,支利庚,连友,徐生发,王邦明.皖南中生代高钾钙碱性埃达克岩地球化学特征及岩石成因[J],地质调查与研究,2011,35(2):98-107.

[53]罗小洪.九瑞地区中生代埃达克岩及其与成矿关系[J].2006,25(s1):181-184.

[54]李印,凌明星,丁兴,刘健,韩峰,孙卫东.中国东部埃达克岩及成矿作用[J].大地构造与成矿学,2009,33(3):448-464.

[55]刘盛遨.中国中东部中生代埃达克质岩成因及高温镁同位素分馏的地球化学研究[D].合肥:中国科技大学,2011.

[56]蔡志勇,熊小林,孙三才.江西会昌盆地晚白垩世站塘高钠埃达克质岩石的地球化学特征及岩石成因[J].大地构造与成矿学,2004,28(4):355-369.

[57]毛建仁,许乃政,胡青,邢光福,杨祝良.福建省上杭-大田地区中生代成岩成矿作用与构造环境演化[J].岩石学报,2004,20(2):285-296.

[58]朱章显,杨振强.巴布亚新几内亚波格拉斑岩型铜-金矿床富Nb碱性火成岩成因新解[J].资源调查与环境,2007,28(3):172-178.