桂花花朵香气成分的研究进展

2014-03-24施婷婷杨秀莲王良桂

施婷婷,杨秀莲,王良桂

(南京林业大学风景园林学院,江苏 南京 210037)

桂花(OsmanthusfragransLour.)是我国传统的十大名花之一,集绿化、美化、香化于一体,属观赏和实用兼具的优良园林树种,深受人们喜爱。同时,桂花花朵内含物丰富,含有人体所需的蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素等,营养价值很高,被称为“全营养食品”[1]。早在两千多年前,中国人就以桂花为配料制作各种美食,如桂花糕、桂花麻糖、桂花月饼、桂花鸭等深受人们喜爱。目前,桂花的应用十分广泛,除了在食品中添加外,在酿酒、制茶、饮料等工业生产中,桂花也是一种常用的重要调香剂,桂花酒、桂花茶在市场上广受赞誉;此外,桂花花朵的香气清新高雅、幽雅留长,常被作为高级名贵的天然香料。因此,花用桂花市场前景广阔,关于桂花花朵香气成分开发利用方面的研究成为热点。作者在此对桂花花朵香气成分的物质种类、影响因素、提取与分析方法等进行综述,拟为桂花花朵香气成分的开发利用提供参考。

1 桂花花朵香气成分的物质种类

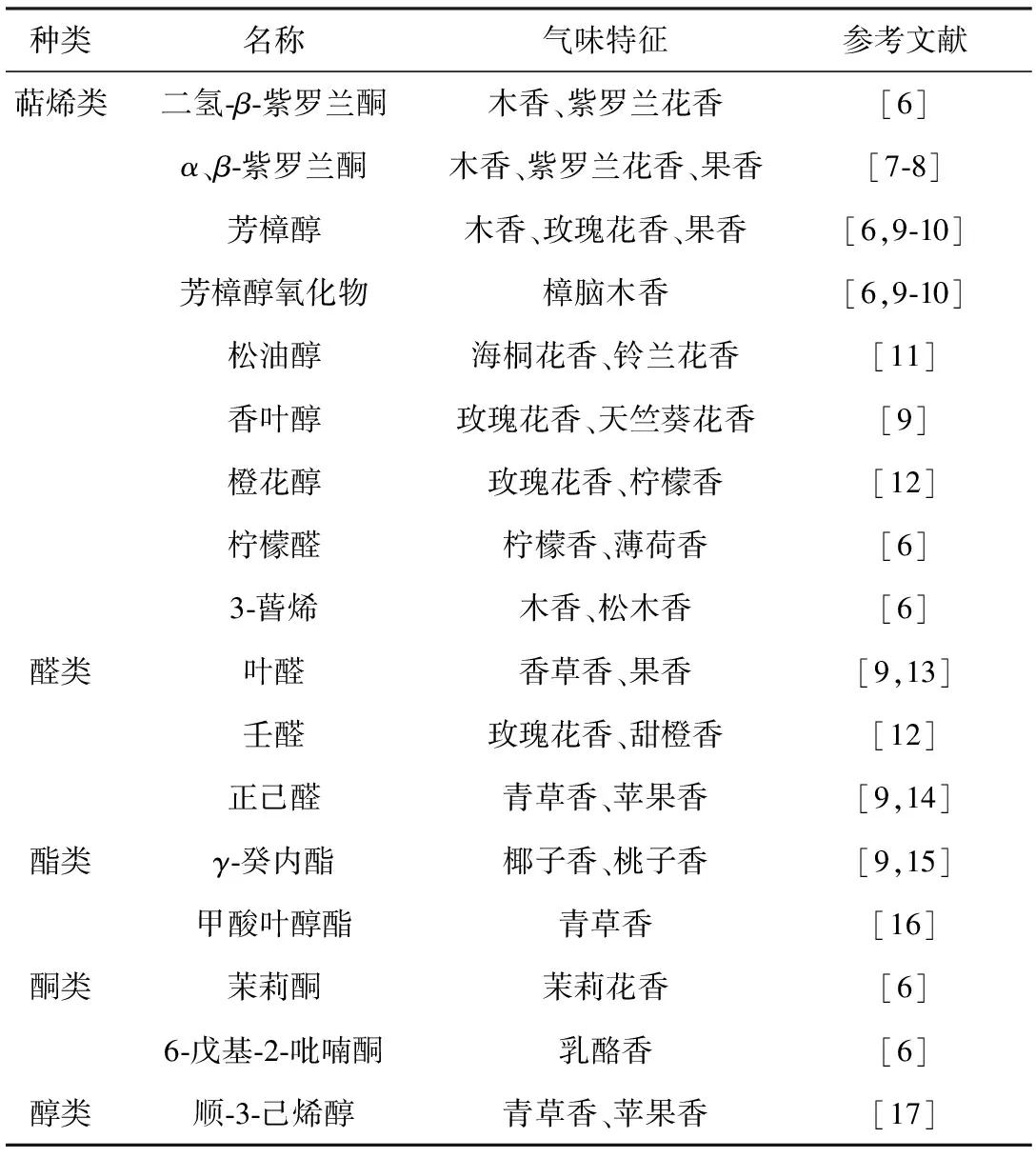

植物花香主要由萜烯类、苯型烃类、脂肪酸及其衍生物以及一些含硫、含氮的化合物组成[2]。桂花花朵香气成分的研究始于20世纪60年代[3-4],其香气成分包括几百种挥发性化合物,目前已鉴定出的主要香气成分大约有60多种,按照桂花中香气成分的化学结构,可将其分为萜烯类、醇类、醛类、酮类、酯类和烷烃类等化合物[5]。而且,每一类、每一种物质对桂花花朵香味的贡献都不一样。其中,一些重要香气物质的气味特性如表 1 所示。

表1 桂花花朵中重要香气物质的气味特性

2 桂花花朵香气成分的影响因素

桂花花朵的香气首先取决于桂花的品种,同时,也与花期、研究对象、采集方法等有很大的关联。通常,在鲜花作原材料的前提下,桂花品种对香气成分起决定作用,但只有在适宜的花期条件下,才能使桂花花朵发挥其馥郁芳香。

2.1 品种

早在20世纪80年代,我国学者就对桂花花朵的香气成分进行了研究,发现不同品种桂花的香气物质种类和含量有很大差异,但大多数品种的主要香气成分基本相同。金桂的β-紫罗兰酮、α-紫罗兰酮及γ-癸内酯含量较高并含有4-酮基-β-紫罗兰酮,香气甜润馥郁;银桂含有较高的芳樟醇及芳樟醇氧化物,香气清幽淡雅;丹桂的α、β-紫罗兰酮的含量很低,甜香不够,且缺乏叶醇类、环己烯酯类、吡喃型芳樟醇氧化物和4-酮基-β-紫罗兰酮,清香不足[18-20]。

巫华美等[21]研究发现,同一产地的银桂净油和金桂净油的化学成分及含量存在明显差异。Deng等[22]利用HS-SPME分析比较了金桂和银桂的挥发性化合物,发现这2种桂花的化合物总量十分接近,但每种化合物的含量有很大不同。金荷仙等[23]分析了杭州满陇桂雨公园 4 个桂花品种的香气成分,确定了芳樟醇氧化物、芳樟醇、β-紫罗兰酮、二氢-β-紫罗兰酮、α-紫罗兰酮、香叶醇、罗勒烯等为桂花香味的主要成分,认为不同品种桂花释放的挥发物在组分和相对含量上都存在差异。曹慧等[17]基于不同品种桂花样本之间差异显著、同一品种桂花样本的相似度较高,提出了利用色谱指纹图谱相似度评价法和主成分投影分析法对不同品种的桂花样本进行归类和鉴别。孙宝军等[24]采集桂花4个品种群的 8 个品种盛花期的香气成分,认为4个品种群的桂花香气成分并不存在根本性的差异,但这些成分的含量明显不同。

2.2 花期

花香的释放伴随着花朵的开放,且发生一定的变化,文心兰[25]、菊花[26]、栀子花[27]、百合[28]等观赏植物在花发育过程中香气成分的种类和含量均发生显著的变化。研究表明,桂花香气成分的差异,可能与桂花花期有密切关系。李祖光等[29]分析比较了3种桂花(金桂、银桂和丹桂)5个不同花期的头香成分,发现桂花不同花期的香气成分差异明显,半开期及盛开期的桂花花色鲜艳,头香成分含量较多。Wang等[15]将桂花花期分为 4 个阶段,分析其芳香成分,认为桂花不同花期的香气成分差异显著,初花期的精油产量最高,各主体香气成分的含量也最高,这不同于李祖光等人的研究结果,可能是由于采集方法及外界条件等不同造成的。丁成斌等[20]研究发现栽培50年内的桂花花朵香气馥郁,100年以上香气成分则下降。

2.3 研究对象

目前,对桂花花朵香气成分的研究大多以桂花浸膏或净油为研究对象[8,21,30],但提取的桂花浸膏或净油会受到高温或萃取溶剂等的干扰,从而影响桂花的真实香气。张晓林等[31-32]比较了桂花头香和净油的香气成分,发现头香与净油的成分有较大的差别:头香的主要成分是单萜化合物,低沸点含氧化合物相当多,而净油中这些低沸点化合物大部分损失掉了,因此,以桂花浸膏或净油为研究对象会影响桂花香气的真实性。杨志萍等[33]比较了β,D-葡萄糖苷酶酶解前后桂花鲜花的香气成分,发现酶解后的主要香气成分质量分数均明显升高,认为β,D-葡萄糖苷酶可水解桂花鲜花香气的前体物质,释放出桂花鲜花中潜在的香气成分。

综上所述,桂花花朵香气的主要成分为紫罗兰酮、γ-癸内酯、芳樟醇及其氧化物等,但不同品种、不同花期以及不同研究对象对桂花花朵的香气成分都有一定的影响,造成成分的不同或各种成分含量的差异。

3 桂花花朵香气成分的提取与分析方法

传统的植物芳香成分的提取方法主要有:水蒸气蒸馏法、榨磨法、挥发性溶剂浸提法和吸附法[34],这些方法会破坏天然香味中某些热敏性或不稳定性的成分,使香味失去真实性。随着科技的发展,许多提取方法得到改进,新技术也广泛用于植物芳香成分的提取中,使提取得到的植物芳香成分更接近天然。近年来桂花花朵香气成分的提取方法主要有:水蒸气蒸馏法[30]、挥发性有机溶剂萃取法[20]、动态顶空法[23,32]、超临界萃取法[21,35-36]、固相微萃取法[22-33]以及活性炭吸附丝吸附法[37]等,这些方法各有利弊,不同的研究方法研究相同样品的结果差别也会很大,故应根据研究香气的目的和分析物质的特性选择不同的方法。

3.1 水蒸气蒸馏法

早在 16 世纪的欧洲,水蒸气蒸馏技术就已普遍应用于植物香精油的提取。水蒸气蒸馏法操作简单、成本低、提取量大,至今仍被人们所沿用,是批量提取精油的主要方法。徐继明等[30]利用水蒸气蒸馏法提取桂花精油,发现桂花精油中的主要香气成分含量与先前的报道相比都偏低,而邻苯二甲酸酯及其衍生物等对身体有害的物质含量较高,推测可能是由于桂花鲜花内的一些热敏性或不稳定性的芳香物质因水蒸气蒸馏的高温被破坏所致。

微波-同时蒸馏萃取法是利用基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分因吸收微波能力的差异而被选择性加热,从而进行物质分离的方法。具有高效率、高选择性、不会破坏天然热敏性物质等优点。与常规蒸馏法和萃取法比较,微波-同时蒸馏萃取法得到的精油提取率高、色泽浅、质地纯,但存在香味失真、非香气成分含量较高[38]等问题。

3.2 挥发性有机溶剂萃取法

挥发性有机溶剂萃取法[39]是利用挥发性有机溶剂将原料中某些成分萃取出来。过去的几十年在天然香料加工中得到了迅速的推广和应用,如采用有机溶剂浸提的方法获得桂花浸膏,再用乙醇溶解,低温脱蜡得到净油[40]。麦秋君[8]曾用乙醇萃取桂花浸膏,并采用GC-MS技术分析了桂花净油的香气成分,共鉴定出了35种化合物,主要为酮类、醇类、高级脂肪酸及其酯类等。挥发性有机溶剂萃取法由于加工受热温度低,能保持原有植物原料的香气,化学稳定性强,可以提高精油质量。但挥发性有机溶剂萃取法也会造成浸提溶剂的残留,从而影响浸膏或精油的真实香气。

3.3 动态顶空法

动态顶空法又称吹扫捕集技术,即高效富集自然状态下释放的挥发性物质。张晓林等[32]曾用动态顶空法研究新鲜桂花的香气成分,但桂花的用量很大(10 kg),且洗脱时需用大量溶剂,有可能带入或损失某些组分。金荷仙等[23]用活体植株动态顶空套袋捕集法在循环密闭的条件下高效富集自然状态下的桂花挥发性成分,发现各挥发性成分与以往研究结果存在一定差异,但一些主要的化合物(如芳樟醇氧化物、芳樟醇、β-紫罗兰酮、二氢-β-紫罗兰酮等)在色谱保留时间的先后顺序上具有一致性。动态顶空法得到的精油或浸膏较其它方法(如蒸馏、压榨或溶剂萃取等)更能逼真地反映桂花自然释放的香气物质。

3.4 静态顶空法

静态顶空法是指在已达平衡的密闭容器中直接抽取样品顶空气体,并与气相色谱法结合对样品进行分析的一种技术,主要应用于复杂样品挥发性成分的定性分析检测。王呈仲等[41]采用静态顶空-气相色谱-质谱联用方法(主要包括顶空-气相色谱-四极质谱、顶空-气相色谱-飞行时间色谱以及顶空-气相色谱-串联质谱联用技术)分析检测了新鲜桂花的挥发性成分,并采用多维定性分析对检出的挥发性成分进行了鉴定,共检测出了41种挥发性成分,以单萜类和倍半萜类物质为主,含量高的组分有β-芳樟醇、β-紫罗兰酮、反式-香叶醇、呋喃型芳樟醇氧化物等,与相关研究结果基本一致。

3.5 超临界CO2萃取法

超临界CO2萃取技术是以超临界CO2作萃取剂,从液体或固体物料中萃取、分离有效成分的技术,广泛应用于香精香料[42]、色素[43]、医药[44]等领域。利用超临界 CO2萃取技术提取天然香精香料,如从桂花、菊花[45]、含笑[46]中提取香精,不仅可以有效地提取芳香成分,还可以提高纯度,保持其天然香味。施云海等[35]采用超临界 CO2萃取技术提取桂花精油,发现其主要成分与挥发性溶剂浸提得到的精油相同,但含量差异明显;而以超临界CO2萃取技术得到的桂花浸膏比用有机溶剂石油醚浸提得到的桂花浸膏特征香气完整,天然感好,品质高。刘虹等[36]利用GC-MS对超临界CO2萃取的桂花净油进行分析,发现超临界 CO2萃取技术溶剂残留量少且可以富集具有烯丙基苯结构和紫罗兰酮结构的化合物,使净油更接近天然桂花香气。巫华美等[47]研究发现超临界 CO2萃取精油含较多酮类、醇类、酯类和醛类化合物,香气完全,新鲜感好,品质较高。与水蒸气蒸馏法相比,超临界CO2萃取技术产物提取及分离效率高、提取时间短、蒸发潜热低[48],避免了高温对萃取物的破坏;与溶剂法相比,超临界CO2萃取技术无化学溶剂残留、无污染,且其萃取成分更完全,香气、色泽更自然。但超临界 CO2萃取技术装置费时、操作复杂,不适于工业化生产。

3.6 活性炭吸附丝吸附法

活性炭吸附丝吸附法具有操作方便、吸附效率高等优点,广泛应用于医学研究[49]、香气成分分析[50]等领域。桂花香气是由挥发性有机物组成,活性炭吸附丝对其具有很强的吸附能力。冯建跃等[37]采用活性炭吸附丝累积采集桂花鲜花的香气成分,通过热解脱附结合 GC-MS 技术进行定性定量分析,鉴定结果与动态顶空法研究新鲜桂花的香气成分基本相同。用活性炭吸附丝色谱法分析鲜花的香气成分可直接进行活体分析,采样比动态顶空法、超临界CO2萃取法方便。而且香气成分被吸附在活性炭上,能够方便地被热解吸出来进行GC-MS分析,避免了溶剂萃取等带来的成分损失或溶剂的二次污染。

3.7 固相微萃取法

固相微萃取技术(SPME)属于非溶剂型萃取法,集样品的萃取、解析和进样于一体,几乎不产生二次污染,但不同萃取条件会影响测定结果。常用的萃取头有50/30 μm DVB/CAR/PDMS、50 μm PDMS/DVB、65 μm PDMS/DVB、100 μm PDMS/DVB,不同萃取头的性质不同。曹慧等[17]用50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取头从金桂中鉴定出20种香气成分,从银桂中鉴定出13种香气成分,从丹桂中鉴定出9种香气成分;李祖光等[29]也用50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取头从金桂的头香成分中分析出了22种化合物;杨雪云等[6]对50 μm PDMS/DVB、65 μm PDMS/DVB和100 μm PDMS/DVB等3种萃取头进行了对比研究,发现不同的萃取头检测到的化合物数目和含量不同,65 μm PDMS/DVB萃取头吸附的香味成分最多;Wang等[15]、孙宝军等[24]、杨宇婷等[51]用的均是65 μm PDMS/DVB萃取头。萃取温度也影响各香味成分的挥发量,进而影响吸附在萃取头上的香味成分的含量和比例。温度太低,不利于桂花香气成分的挥发;温度太高则使得某些分子量较大或半挥发性成分比例提高,从而不能真实反映自然条件下桂花的香味。Wang等[15]在50 ℃下萃取40 min,从桂花花朵香气中分析出了11种分子量在250以上的化合物。李祖光等[29]在(25±5) ℃室温条件下测定了桂花花朵的香气成分,其中分子量在250以上的化合物很少。

综上所述,不同的萃取方法对桂花浸膏或精油的萃取率及花香成分的鉴定影响较大。浸膏或精油的部分香气成分会被高温或溶剂萃取破坏,如水蒸气蒸馏法因温度过高,会对鲜花内很多不稳定的芳香物质造成破坏,但因其操作简单、成本低、产量大,适合大规模工业化生产;利用挥发性有机溶剂(如石油醚、乙醇)虽能保留桂花花朵的主要香气成分,但残留的有机溶剂不易去除,影响花香成分的真实性;微波-同时蒸馏萃取法提取率较高,但有效成分比例较低,大大影响了桂花花朵的香气成分;超临界 CO2萃取的精油中芳香成分的相对含量高于其它萃取方法,且香气成分更浓郁逼真,但对设备要求过高,难以产业化。

4 展望

香气作为花朵重要品质指标之一越来越受到人们的关注,桂花作为著名的香花植物也成为了近年来研究的热点。目前,关于桂花花朵香气的研究在不同种类和品种间香气成分的组成和含量差异、特征性香气成分的鉴定、花朵成熟过程中香气物质的变化及花香的释放规律等方面已取得了一定的研究成果。但桂花花朵香气物质的合成、释放是一个复杂的问题。桂花花朵的香气物质不但种类多,而且同一种类包括的香气物质更多,如桂花香气中常见的萜烯就有20多种,因此还有待深入研究。

近年来,利用基因工程的方法改良植物花香已有报道,如腊梅的法呢基焦磷酸合成酶基因CpFPPS[52]、白姜花的倍半萜合成酶基因Hc-Sesqui[53]等花香基因相继被克隆。然而,桂花花朵香气成分相关的酶或基因等分子生物学方面的研究较少,同时,桂花精油的提取率非常低,提取工艺也还不完善[30,38]。因此,今后应加强桂花花朵香气合成关键酶基因的克隆研究,在分子水平上对桂花花朵香气成分的合成进行调控,改善桂花花朵的香气成分;完善桂花精油的提取工艺,提高桂花精油的得率及品质,更好地指导相关生产实践。

参考文献:

[1]杨康民,朱文江.桂花[M].上海:上海科学技术出版社,2000:175-204.

[2]PICHERSKY E,NOEL J P,DUDAREVA N.Biosynthesis of plant volatiles:Nature′s diversity and ingenuity[J].Science,2006,311(5762):808-811.

[3]ISHIGURO T,KOGA N,NARA K.Components of the flowers ofOsmanthusfragrans.Ⅱ.Odorous component osmane and acids[J].Yakugaku Zasshi,1957,77:566-567.

[4]SISIDO K S,KUROZUMI K,UTINIOTO K,et al.Fragrant flower constituents ofOsmanthusfragrans[J].Perf Essent Oil Rec,1966,57:557-560.

[5]李莹莹.花香挥发物的主要成分及其影响因素[J].北方园艺,2012,(6):184-187.

[6]杨雪云,赵博光,刘秀华,等.金桂银桂鲜花挥发性成分的顶空固相微萃取 GC-MS 分析[J].南京林业大学学报(自然科学版),2008,32(4):86-90.

[7]高茜,向能军,吴亿勤.卷烟中添加α-紫罗兰酮对主流烟气挥发性成分影响的研究[J].香料香精化妆品,2010,(2):21-25.

[8]麦秋君.桂花净油化学成分分析[J].广东工业大学学报,2000,17(1):73-75.

[9]牟进美.浅谈桂花香精的调配[J].香料香精化妆品,2008,(2):40-41.

[10]林翔云.天然芳樟醇与合成芳樟醇[J].化学工程与装备,2008,(7):21-27.

[11]陈丽君,高建宏,王申,等.气相色谱-质谱与嗅觉测量法联用分析橙油中致香物质[J].精细化工,2012,29(2):142-146.

[12]王秋霜,陈栋,许勇泉,等.广东红茶香气成分的比较研究[J].茶叶科学,2012,32(1):9-16.

[13]刘劲芸,魏杰,黄静,等.2种方法提取香蜂花叶挥发性成分的GC-TOFMS分析[J].安徽农业科学,2012,40(5):2621-2623.

[14]李国鹏,贾惠娟,王强,等.油红梨(Pyrusussuriensis)果实后熟过程中香气成分的变化[J].果树学报,2012,29(1):11-16.

[15]WANG L M,LI T,JIN W W,et al.Variations in the components ofOsmanthusfragransLour.essential oil at different stages of flowering[J].Food Chemistry,2009,114(1):233-236.

[16]薛超群,王建伟,奚家勤,等.烤烟烟叶理化指标与浓香型风格程度的关系[J].烟草科技,2012,(1):52-56.

[17]曹慧,李祖光,沈德隆.桂花品种香气成分的 GC/MS 指纹图谱研究[J].园艺学报,2009,36(3):391-398.

[18]文光裕,丁风兰,王华亭,等.桂花净油的成分研究[J].植物学报,1983,25(5):467-471.

[19]祝美莉,丁德生,黄祖萱,等.桂花不同变种的头香成分研究[J].植物学报,1985,27(4):412-418.

[20]丁成斌,熊光同,王强.贵州桂花净油的成分研究[J].贵州科学,1993,11(3):41-45.

[21]巫华美,陈训,何香银,等.贵州桂花净油的化学成分[J].云南植物研究,1997,19(2):213-216.

[22]DENG C H,SONG G X,HU Y M.Application of HS-SPME and GC-MS to characterization of volatile compounds emitted fromOsmanthusflowers[J].Annalidi Chimic,2004,94(12):921-927.

[23]金荷仙,郑华,金幼菊,等.杭州满陇桂雨公园4个桂花品种香气组分的研究[J].林业科学研究,2006,19(5):612-615.

[24]孙宝军,李黎,韩远记,等.上海桂林公园桂花芳香成分的 HS-SPME-GC-MS 分析[J].福建林学院学报,2012,32(1):39-42.

[25]张莹,李辛雷,王雁,等.文心兰不同花期及花朵不同部位香气成分的变化[J].中国农业科学,2011,44(1):110-117.

[26]徐瑾,李莹莹,郑成淑,等.菊花不同花期及花序不同部位香气成分和挥发研究[J].西北植物学报,2012,32(4):722-730.

[27]谭谊谈,薛山,唐会周.不同花期栀子花的香气成分分析[J].食品科学,2102,33(12):223-227.

对宝清县大气降水量作10年平均分析,发现宝清县大气降水量由20世纪50年代到2010年呈逐渐减少的趋势,由此计算的10年平均大气降水入渗补给量也存在逐渐减少的趋势。对现在地下水资源影响最大的近10年地下水资源量相对于多年平均地下水资源量少,就宝清县节水增粮行动项目区来讲,多年平均大气降水入渗补给量较2001—2010年平均大气降水补给量多7.95%。

[28]张辉秀,冷平生,胡增辉,等.‘西伯利亚’百合花香随开花进程变化及日变化规律[J].园艺学报,2013,40(4):693-702.

[29]李祖光,曹慧,朱国华,等.三种桂花在不同开花期头香成分的研究[J].林产化学与工业,2008,28(3):75-80.

[30]徐继明,吕金顺.桂花精油化学成分研究[J].分析试验室,2007,26(1):37-41.

[31]张晓林,林祖铭,金声,等.杭州栽培桂花头香化学成分的研究[J].化学通报,1984,(9):20-21.

[32]张晓林,林祖铭,金声,等.杭州桂花头香成分的研究[J].高等学校化学学报,1986,7(8):695-700.

[33]杨志萍,姚卫蓉,钱和.β,D-葡萄糖苷酶对桂花香气成分的影响[J].精细化工,2005,22(12):924-926.

[34]杨康民,张静,彭婷婷.享誉古今的中国桂花[J].园林,2002,(10):54-55.

[36]刘虹,何正洪,沈美英.超临界二氧化碳萃取桂花净油化学成分的研究[J].广西林业科学,1996,25(3):127-131.

[37]冯建跃,赵菁,黄巧巧,等.吸附丝色谱-质谱法用于桂花香气研究[J].浙江大学学报(理学版),2001,28(6):672-675.

[38]张坚.桂花精油的提取与成分分析的研究[D].杭州:浙江工业大学,2006.

[39]贾贵儒,杨海燕.从细胞中萃取特定物质机理的研究[J].农业工程学报,1998,14(2):68-72.

[40]马希汉,王永红,胡亚云,等.精油玫瑰研究[J].西北林学院学报,2004,19(4):138-141.

[41]王呈仲,苏越,郭寅龙.顶空-气相色谱-质谱联用分析桂花和叶中挥发性成分[J].有机化学,2009,29(6):948-955.

[42]陈建华,韦茂山,李忠,等.孜然精油及其熟制精油的研究[J].食品工业科技,2012,33(7):322-326.

[43]梁叶星,熊家艳.超临界 CO2技术应用于天然色素萃取的研究进展[J].饮料工业,2013,16(7):1-7.

[44]罗淑年,王瑾,李默馨,等.超临界CO2萃取黑加仑籽油研究[J].粮食与油脂,2010,(2):22-24.

[45]金建忠,童建颖.超临界CO2萃取杭白菊挥发油的工艺研究[J].食品科学,2010,31(14):125-127.

[46]汪洪武,刘艳清,鲁湘鄂,等.含笑花挥发油的超临界二氧化碳萃取及气相色谱-质谱分析[J].理化检验(化学分册),2007,43(7):537-539.

[47]巫华美,何香银.超临界 CO2提取桂花浸膏的工艺研究[J].贵州科学,1997,15(1):32-35.

[48]曹明霞,徐溢,赵天明,等.超临界萃取在天然植物成分提取中的应用进展[J].广州化工,2010,38(8):23-25,37.

[49]蔡要欣,张韧铮,孙岚,等.纳米活性炭吸附多烯紫杉醇对A549细胞增殖及凋亡的影响[J].郑州大学学报(医学版),2012,47(6):759-761.

[50]黄巧巧,冯建跃.水仙花开放期间香气组分变化的研究[J].分析测试学报,2004,23(5):110-113.

[51]杨宇婷,武晓红,田璞玉,等.桂花(晚银桂、贵妃红和窈窕淑女)挥发性成分分析[J].河南大学学报(医学版),2010,29(1):13-16,20.

[52]XIANG L,ZHAO K G,CHEN L Q.Molecular cloning and expression ofChimonanthuspraecoxfarnesyl pyrophosphate synthase gene and its possible involvement in the biosynthesis of floral volatile sesquiterpenoids[J].Plant Physiol Biochem,2010,48 (10-11):845-850.

[53]李瑞红,范燕萍,余让才,等.白姜花倍半萜合成酶基因的克隆及表达[J].园艺学报,2008,35(10):1527-1532.