新世纪以来印度与中国台湾地区关系进展略考*

2014-03-23亢升,蒋雨旺,郝荣

新世纪以来印度与中国台湾地区关系进展略考*

亢 升 蒋雨旺 郝 荣**◎【内容提要】新世纪以来,中国台湾地区成为印度“东向外交”的重点对象,印度也成为台湾当局“烽火外交”与“活路外交”关切的重要国家。由于印台间具有利益“契合点”且采用的手段比较隐蔽,双方在经济、政治、文化和军事等领域动作频繁并在合作关系上取得了实质性进展,对中国核心国家利益的损害不容忽视。厘清新世纪以来印台关系的进展,裨益于我们客观评估其关系现状及可能走势,更好地探究实现海峡两岸“兄弟相亲”与中印“龙象共舞”关系的路径。

中国台湾地区 印度外交 印台关系 中印关系

一、引言

21世纪以来,台湾问题仍是中国内政与外交特别需要关切的议题。不仅中国台湾岛内政治经济生态等变化对两岸关系的影响需要关注,而且国际政治经济生态改变、中国台湾地区(下文简称“台湾”)和国际社会关系互动亦需要特别聚焦。可以肯定地说,台湾与外部世界的交往,不仅仅是台湾与国际社会的联系问题,而且是关涉海峡两岸和平走势与中国核心国家利益的关键问题。从国家实力和影响力的维度看,美国、日本等固然是影响台湾问题解决的不可忽视的外部因素,但从地缘政治与国际影响力的层面看,南亚大国印度亦不容忽视。独立后至20世纪80年代末,印度政府一直坚持“一个中国”原则,基本上不与台湾往来,即使在中印边界战争导致两国关系冷淡甚至停滞的数年间,印度仍坚守不与台湾发展“官方”交往的承诺。但是,进入20世纪90代后,尤其是进入21世纪以来,随着苏东剧变导致的国际力量消长,国际格局演变特别是中国的崛起,国际上出现了“龙象比较”、“合围中国”与“助象超龙”等呼声。在此背景下,印度一些不希望也不愿意看到中国进一步强大的政客提出要在“舆论”上与西方一致,加入对华“包围圈”,通过打“台湾牌”制衡中国,谋求更多对华外交利益,如在边界谈判方面。同时,台湾当局先是执行陈水扁政府制定的强势“烽火外交”路线,继而又以马英九政府制定的,手段更加柔性和隐蔽的“活路外交”为台湾对外关系的思想基础和行动指南,“软”、“硬”手段共施,着力拓展台湾的“国际生存空间”。尽管印度政府仍宣布遵守“一个中国”的原则立场,但在台湾的“经援外交”和国内“籍台抑中”思想攻势下,印台交往明显呈现出密集化、公开化和正式化的趋势,甚至某些方面开始突破了中印关系的“禁区”。印台关系正处于嬗变时期,走向值得警惕、廓清和辨识,以便有效维护中国国家利益。

二、印度与中国台湾地区的经济关系

尽管“贸易作为一种外交手段,……可以在关键时刻,将经济关系转变为政治力量。”①林碧昭:《国际政治与外交政策》,五南图书出版公司,1997年,第263页。但是,发展经济关系有益于合作方经济发展和民众福祉提高,是敏感度最低和最易形成共识的领域。和之前相比,新世纪的印度外交政策和对外关系,更加强调以经济为主,更加注重获取投资机会和市场份额。②Atish Sinha,Madhup Mohta,Indian Foreign Policy:Challenges and Opportunities,Academic Foundation,2007,1044-1045.台湾马英九当局也为了继续推进“活路外交”,着重从与经济和民生等民众有切身感受和期盼的领域入手,力争提升与“重要国家”的实质关系和扩大国际参与。③修春萍:《“活路外交”主导下的台湾对外关系》,载《两岸关系》,2012年1期,第38页。的确,进入新世纪以来,经济因素在综合国力博弈中的地位愈显重要,而借助全球化和世界市场发展经济是理想之径,“走出去”是必然选择。特别对台湾来说,为降低和避免因冲击两岸关系而造成的利益损失,必须坚持以务实和理性的态度拓展“生存空间”,将对外关系重点置于经济、文化等敏感度低的领域是较佳选择。事实上,从新世纪初印台关系“解禁和转暖”伊始,双方就是从发展经济关系入手的。目前,双方在经济领域的合作成效最明显,体现在以下方面:

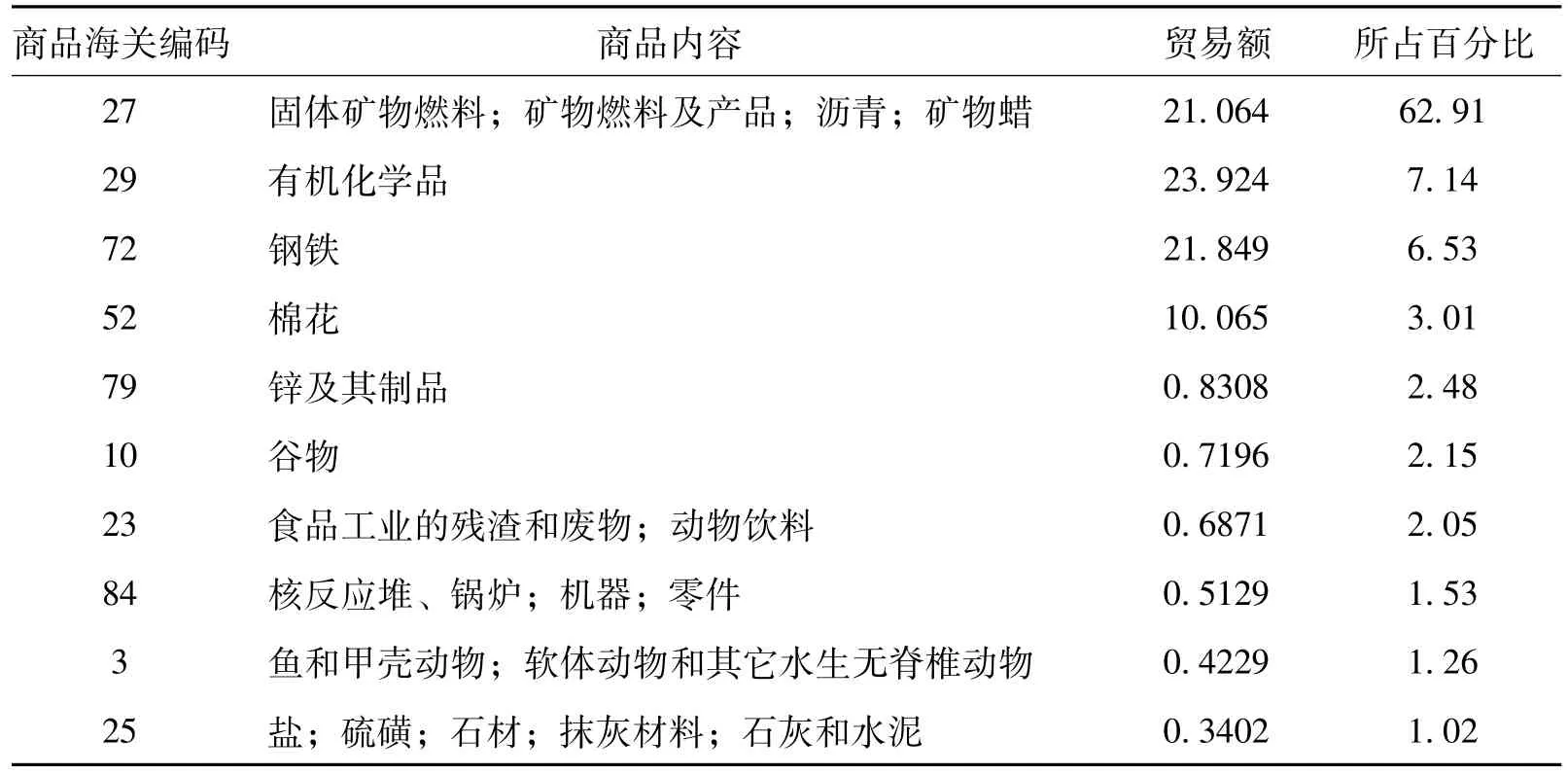

首先,经贸额逐年上升,贸易品范围逐步扩大。从印台贸易统计(见表1)可清楚地看出新世纪以来双方贸易现状及走向。印台贸易总额在20世纪90年代初约为4.4亿美元(其中印度出口额为2.1亿美元,进口额为2.3亿美元),2000年时升至12.3亿美元,2011年时已达75.7亿美元。1990-2000年间的年均增长率约为6.7%;2001-2011年的年均增长率约为8.5%。新世纪以来双方贸易额明显增加。从2011年度印台贸易情况看,比2010年增长了17%以上。目前,台湾是印度第27位出口伙伴。从贸易产品看,包括多个品种(见表2、表3)。

表1 印度与中国台湾贸易统计(单位:亿美元)

表2 2011-2012年度印度出口至台湾的前10位商品及贸易额(单位:亿美元)

尽管印台间的贸易额增速明显,但贸易额在双方进出口贸易总额中的比例都不高。以2011-2012财年度统计数据为例,印度在全球的贸易总额为7950.28亿美元,其中出口额为3050.96亿美元,进口为4890.32亿美元。印度向中国台湾出口33.5亿美元,进口51.2亿美元,进出口总额为85.4亿美元。印度对中国台湾的出口仅占其出口总额的1.09%,进口总额的1.06%。①Ministry of Commerce,Government of India,FICCIEast Asia Division,January 2013,p.7-8.印台贸易额无法同中国海峡两岸间贸易相比(2012年贸易额约为1689亿美元),亦无法同中国大陆与印度贸易额相比(2012年贸易额约为664亿美元)。可见,印度与中国台湾地区的贸易仍处于初级阶段,优势互补的高端产业在贸易中仍未发挥积极作用,如IT产业等,双方间贸易额提升的空间较大。

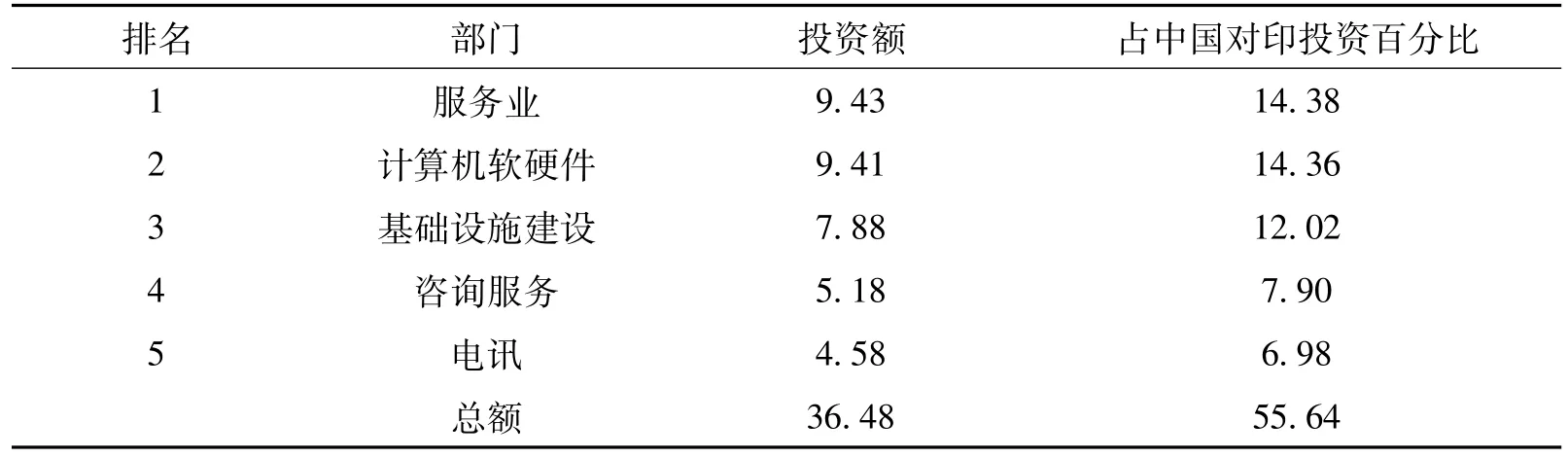

其次,台湾地区对印度投资额上升,投资领域逐步扩展。印台自签署了《投资促进及保护协定》、《避免双重课税协定》等和成立“台湾-印度协会”以来,台湾的“经济部”每年组织大型经贸访问团赴印度参观考察,以“经济诱饵”推动印台关系发展。目前,超过80家台湾公司在印度进行投资,投资额达数十亿美元,尤其在IT领域合作广泛。据印度商业部2013年初统计,2000年4月至2012年7月,印度接受自全球的对外直接投资(FDI)累计为2634.7亿美元,来自台湾的为0.6556亿美元,台湾对印投资额排名在40位,台湾资本占印度流入资本的0.04%(见表4)。从投资领域看,已从海产品、矿业产品扩展到制造业、服务业等多领域,尤其是高端的IT、医疗服务等领域(见表5)。印度虽然对外资本投资有限,但亦有优势。联合国投资署的卡尔·P·桑万特主任评价道:“促使印度对外直接投资的驱动力在于印度企业不断增长的竞争力和全球扩张的兴趣,尤其是在与信息技术相关的服务业和制造业方面。”②杜人淮、张鑫:《美日印推动对外直接直接的举措及借鉴》,载《比较研究》,2011第5期,第26页。因此,印度亦有对中国台湾投资的实力和潜力,目前主要在IT人才和技术领域。

受制于中印关系,印台相互投资尤其是印度对台湾的投资额还很小。但是,由于印度急需发展资金,而中国台湾拥有印度急需的大量资本,如台湾位居世界前几位的外汇储备等,加之双方技术领域的强互补性,这些成为吸引印台寻求合作的动因之一,印台相互投资增长势所必然。

再有,经济合作机制建设加强,政府间合作明显增多。大力推动创建诸如“自由贸易协定”(FTA)类的经济合作框架或机制,是促进经济长期合作的体制保障。早在1995年,印度就在台湾设立了由退休政府官员负责的“印度台北协会”,台湾在印度新德里设立了“台北经济文化中心”,开始了双方间民间甚至半官方的往来。2003年,印度改用现职政府官员负责,提升了中心的地位。不过,在这一时期,印台关系由于印度政府坚守“一中原则”而进展缓慢。

表4 2000-2012财年印度FDI流入情况(单位:百万美元)

表5 2000-2012财年台湾投资到印度的领域及投资额(单位:百万美元)

进入新世纪后,随着印度政界开始通过打“台湾牌”谋求对华外交利益,印台间经济关系发展亦走向合作机制化阶段。2001年,印台签署了《民航谅解备忘录》,并于2002年4月开始直航;2002年,双方正式签署了《印台投资促进和保护协定》,为推动双方投资与经贸发展提供了法律保障,合作领域拓展至电子、民航、商业、农业、工业等行业;2004年初,台湾当局为了降低台湾企业高度集中大陆投资所带来的“风险”,寻找替代市场,“经济部”专门制订了“加强印度经贸工作方案”,宗旨是协助台企到印度投资,加强印台经贸往来;2006年2月,台湾当局第一个以推动拓展印度市场为主旨,具有浓厚官方背景的社团①由台湾主导成立的“台印协会”绝非民间组织,而是具有很大官方背景。因为其组成中,理事长由时任民进党主席游锡堃兼任;副理事长分别为工商协进会黄茂雄与中华经济研究院何承恩;秘书长是“行政院政务委员”何美钥;理监事包括了两位前“行政院副院长”林信义与吴荣义、现任“经济部长”黄营杉、“财政部长”吕桔诚、“总统府秘书长”陈唐山、民进党籍“立法委员”高志鹏、以及电子公会理事长许胜雄与工商协进会理事长李成家,还包括来自“外交部”、“资策会”、外贸协会等半官方机构及知名工商团体的成员。“台湾-印度协会”成立。协会实质上是民进党当局积极建构印台同盟关系的战略步骤,主要任务包括促进印台间经济、文化与政治层面的交流“互访”,强化研究帮助印台“相互了解”的路径,力促双方间的“非正式战略对话”。②陈蘋:《台湾当局“南进印度”透视》,载《福建论坛(人文社会科学版)》,2006年第8期,第116页。另外,还建立了“印台联合商务委员会”,印度允许台湾“对外贸易促进委员会”在孟买和钦奈设立办事处;2012年,印台间签订了《避免双重课税协定》、《关务合作协定》。尽管印台政府间相关合作机制的建设对中国国家利益维护的负面影响还不明显,但这一举动对“台独”分子的分裂活动无形中是种鼓励,而且这样的举动负面“溢出效应”不可低估。

三、印度与中国台湾地区的政治交往

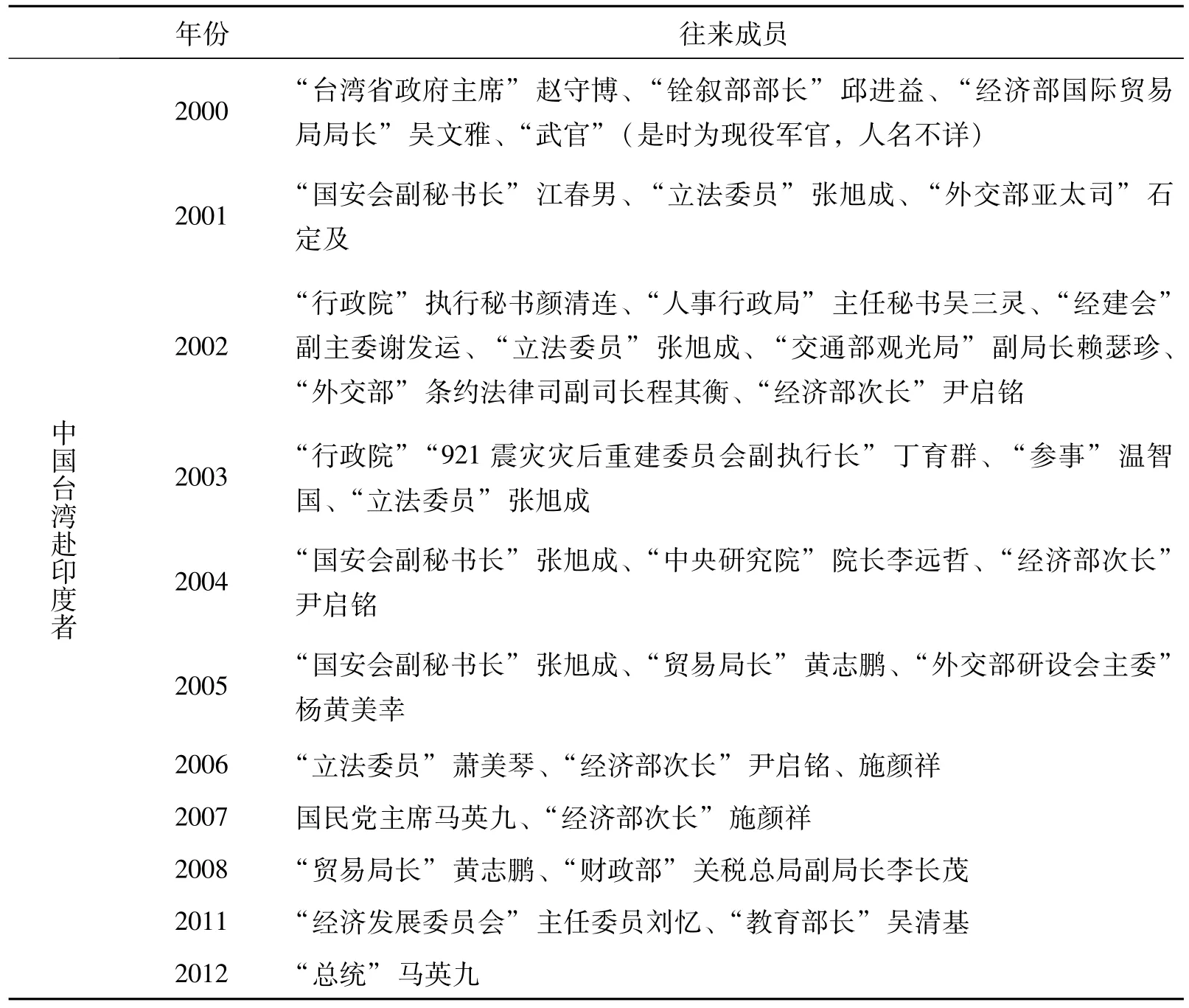

中国政府不是完全反对台湾地区的对外交往,允许台湾地区在国际上有“与其相适应的经济、文化、社会和政治活动空间”,③《中国共产党第十六次全国代表大会文件汇编》,人民出版社,2002年,第44页。但坚决反对任何违背“一个中国”原则,把台湾从中国分裂出去的图谋,坚决反对台湾以主权国家名义开展的对外活动。④钮汉章:《台湾地区政治发展与对外政策》,世界知识出版社,2007年,第181页。因此,印台政治交往是十分敏感而且事关中国核心利益的行为。可是,自20世纪90年开始,印度一改以往作法,与中国台湾间的官方交往开始频仍。1991年拉奥政府与中国台湾达成了解除签证限制的协议;1994年印度派前总理古吉拉尔访问台湾;1995年2月印台签署互设代表处协议,7月印度在台设立“印台协会”,9月印度允许台湾在新德里设立官方色彩浓厚,能签发赴台签证的“台北经济文化中心”;1996年,印度邀请中国台湾“经济事务部外贸司司长”为首的代表团“访问”印度。进入新世纪后,印度更是软化此前坚守的原则立场,开始更加“弹性”地处理印台关系,积极谋求与中国台湾地区之间更为广泛的政治交往,无论是政治交流人员数、级别还是频度都有较大突破,呈现出常态化和高级别化趋势(见表6)。

表6 2000年以来印度与中国台湾地区的官方性交往

续表

不仅双方“政府间”人员交流的数量增加很多,就印度对台政策变化而言,2000年2月,印度政府取消了副部长去台湾的限制,变相承认“一中一台”;5月,印度派遣通讯部长赴台出席陈水扁“就职”典礼。台“经济部次长”尹启铭多次率团“访问”南亚及印度,开启“政府首长”率团“访问”的先例,这些都对“一中原则”造成实质性损害。同时,印度人民党秘书莫迪与台“省政府主席”赵守博先后“互访”。2004年,印度前国防部长、联合党党魁费尔南德斯访台,成为历年来印度访台最高层级政界官员,也是印度政党领袖首次访台。2006年2月成立的“台湾印度协会”,其宗旨是促进印台双方在政治、经济和文化等领域内的交流和促成印台间的“非正式战略对话”,实质上是民进党当局积极建构印台“同盟关系”的战略步骤,之后印度在台对外关系中的地位大幅提升。2007年6月,印度邀请国民党主席马英九“访问”印度是双方政治交往的高潮。马英九以国民党主席身份受邀出访印度,这是印台政治关系发展史上具有象征意义的事件,是当代台湾第一位最高层级的政党领袖“出访”新德里。①亢升:《冷战后印度与中国台湾关系探析》,载《云南社会科学》,2008年第5期,第26页。两任印度驻台代表从过去的“退休大使”改为现任“外交官”。这些迹象都表明印台正在积极拓展建立进一步的“实质关系”。《印度快报》认为印度之所以邀请马英九访问印度,其动机是为了突破以往的窠臼,与台湾加强政治接触,同时试探中国大陆的反应。2012年4月,马英九“出访”非洲,印度借马英九过境之机高级别接待马英九。这是六十余年来台湾地区首位现任领导人踏上印度,被认为是印台关系的重大突破。舆论普遍认为,这一举动会使印台间的政治关系更加密切。②时伟松:《印度利用台湾问题敲打中国,中国会出手反制吗?》,凤凰网,2012年4月10日。印台政治关系处于微妙质变期。

另外,马英九执政的台湾当局对外政治交往,注重以政治敏感度低的领域作为着力点,如宣扬所谓的“台湾民主”及其“民主价值观”。诚如马英九宣称的:“‘中华民国’的民主繁荣、保障人权等软实力让国际社会更愿意与台湾展开深度的交流。”前“国安会秘书长”苏起称,“民主化经验是台湾的新价值之所在。”③卢熙:《2012年台湾对外交往综述》,载《两岸关系》,2013年第2期,第26-27页。印台以所谓共有的“民主价值”掩饰或“遮羞”其不当交往。但是,普遍的看法是,印度政府决策者无意用台湾问题作为反对中国政府的“棋子”,④H.P.Chattopadhyay,Surya Narain Yadav,India and the Contemporary World:Emerging Partnership in the 21stCentury,Global Vision Publishing House,2010,268-269.因为与中国政府的和平益于印度的发展、稳定和国际地位的提升。但是,尽管马英九当局的政策大大降低了两岸冲突概率,但不应低估台湾当局寻求突破“一个中国”框架的“雄心”,要保持适度警惕。

四、印度与中国台湾地区的文化交往

文化尤其是科技、教育与文艺等是容易跨文化交流的,因而是倍受青睐和普遍使用的文化交流载体,“文化外交”也常常基于这些载体。尤其对台湾来说,在对外关系中投入文化的元素是马英九当局的新方式,是两岸在停止国际场合角力后台湾对外关系中的新元素。⑤严安林:《台湾对外关系大事变:2008—2010》,上海社会科学院出版社,2011年,第269页。印台自2002年实现直航,就为双方人文交流提供了便利。以人员往来为例,至2009年时,印台人员双向交流达20000人次。2010年时,仅台湾去印度人数就达23849人次。近年来,印台间人员往来年均30000人次左右。常住台湾的印度人已从2001年的1052人增至2010年的1520人,且呈现出上升之势。就文化交流的举措来看,主要有以下方面:

一是搭建学术合作平台,以科研促往来。学术交流既益于科技和社会进步,又易于避开敏感的政治考量,印台双方一直致力于开拓学术交流领域和搭建学术合作平台,以科研合作促动双方关系发展。早在2004年,台湾“国科会”就决定在印度设立新的分支机构,以双方共感兴趣的研究领域入手,如“纳米科技”研究、“基因工程”研究、“新能源开发”研究等,一般通过研讨会方式进行合作,或是利用国际交流场合,如“建筑物耐震设计国际训练班”、“仪器科技国际培训班”等建立合作机制和交流平台,并以具体的科研成果固化相互关系。从2009年首批方案开始至2011年已有三批次共15项科研项目实施,有38个科研团队同时进行着研究合作,遍及多个高科技领域,所涉项目从一般性贸易向共同研发和产业化方向转变。①《台湾与印度关系,会成岛内政治博弈点》,http://www.nanhai.org.cn/yaobao_detail.asp?newsid=1129,2013-4-7。台湾当局的努力亦有收获。2009年5月,印度班加罗尔大学校长德夫明言,由于台湾的科技和教育先进发达,班大愿意与台湾大学合作,愿意在学术与教育交流平台、师生互换培养等方面合作。印台都面临着经济结构调整和产业升级的知识诉求,可以预见的是,这种合作范式在未来会呈现出加速推进的态势。

二是创设文化交流契机,力促彼此关系提升。在这一过程中,台湾比较积极主动。马英九多次强调,要善用文化软实力,推广具有台湾特色的中华文化,提升台湾的影响力,以此向国际社会展示台湾的形象与价值。台湾“驻印代表”翁文祺指出,印台关系发展以经贸为主轴,但双方在文化、教育、学术和科技方面有更多合作机会。2011年马英九当局致力于在海外建立“台湾书院”,提出以此为媒介和平台使国际社会充分认识和了解台湾,谋求加深台湾与国际社会关系的契机。同年,印度的高中计划开设汉语课程,希望台湾能够派一万名华语教师到印度去。台湾“教育部”透露,印度撇开有外交关系的中国大陆而选台湾华语教师,就是担心大陆中文教师有“特殊任务”,迄今拒绝中国政府在印度开设孔子学院也是此因。台湾当局认为这是发展印台关系的良机,在2012年,台“文建会”积极推动在印度设置“台湾书院”和展开相关交流。台湾当局还把影视作品交流作为发展彼此关系的载体和桥梁。如2007年,台湾出品的电影《墙》获得印度政府直接参与主办的唯一国际影展的“最佳影片”奖。台湾前“驻印代表”夏立言借机说,台湾对印度的文化造诣和电影业成就非常推崇,希望多交流。印度官方也积极表态回应,希望台湾能经常参加印度各项影展增进彼此了解。

三是充分利用民间力量,柔性和隐蔽地扩大交往。如台湾“外交部”着力推行“国际青年大使交流计划”,在岛内挑选大学生担任“年度国际青年大使”赴多国活动,还邀请印度等国特别其“邦交国”民意代表、国会助理、政党精英、智库学者、公职人员等来台参加“国际青年研习营”。①修春萍:《“活路外交”主导下的台湾对外关系》,载《两岸关系》,2012年1期,第38—39页。另外,印台通过宗教团体活动、公益慈善义赈、“观光旅游”等手段,避开中国政府的监控发展实质关系。如2012年3月23日,台湾200余人的朝圣队伍抵达印度,前往佛陀十大圣迹朝圣,影响颇大。因为大家都清楚这次“朝圣”不是单独的宗教活动行为,内藏不少玄机。

总之,预计未来一段时期内,印台会打着“文化交流”的旗号,会更加频繁地接触。由于这一方式所涉领域的“平民化”、参与主体的多元化和参与方式的“灵活性”等特点,极具隐蔽性和操作性,需要中国政府密切关注。

五、印度与中国台湾地区的军事交往

尽管印度在公开场合一再宣称不与中国台湾地区发展军事关系,但进入新世纪以来,双方明里暗里采取各种措施加强军事联系,甚至有“秘密”军事合作项目。具体表现在:

首先,加强军事人员往来,提高交往级别。台湾《联合报》和《中央日报》等岛内重要媒体披露,没有“正式外交关系”的印台之间,私下里军事人员往来相当频繁,军方有关情报人员甚至军事“首长”参与其中。2000年2月,印度政府允许台湾派现役军官到新德里充当“武官”;2月下旬,印度官方邀请台湾的“武官”出席“国际战舰检阅”仪式;3月2日,印度海军邀请台湾“武官”参加其举办的招待各国驻印使节和武官的招待会;2005年前后,印度海、陆、空情报部门负责人都“访问”了台湾;2008年初,台湾当局向印度派出老牌间谍杨六生出任“驻印度情报特派员”。同时,印度的空军主要负责人相继“访问”台湾;2008年4月,印度军方主办台海以及亚太情势研讨会,邀请台湾“学者”参与分析台海形势。①杨思灵:《试析印度加强与台湾关系对发展中印战略合作伙伴关系的影响》,桥头堡专题,http://topic.yngbzx.cn/qtb2ynzk/803.htm,2013-9-13。近期的军事人员交流情势,暂未见正式披露材料。

其次,共建情报搜集系统,共享军事情报。从“台独分子”李登辉执政时期开始,印台就开始了情报领域内的交流与合作。印度的情报人员和空军将领“访问”台湾地区,而台湾方面也派专家赴印度制定代号为“后门计划”的共同监听情报站建设工作。台湾负责资金,印度派遣人员,主要搜集西藏、新疆、青海和四川的情报,每隔7天或者10天通过美国外交邮件将截获的密码送到台湾破译。②许仲盛:《印度崛起之研究与探讨》,台湾中山大学大陆研究所2008年硕士论文,第89页。老牌间谍杨六生出任“驻印度情报特派员”是双方着手加强情报合作的最好注脚。随着中国崛起和影响力的增加,印台情报合作会更趋活跃和常态化。

另外,分享武器系统资讯,推进武器交易。印台除交换和分享军事情报外,还进行军事技术交流与武器系统买卖。台湾一直对俄罗斯“SU-系列”军事资讯有兴趣,与印度军事交流合作就是为了获取俄制武器系列的技术参数。印度允许台湾当局派专家赴印度研究俄罗斯武器的使用方式以及获取俄制飞机的飞行参数。印台还进行潜艇等武器系统交易的谈判。印度虽然不是潜艇强国,但现役潜艇仍然强于台湾“海军”服役潜艇,特别在近岸巡逻和监视,执行布雷、反舰、反潜和侦察等任务方面有明显优势,还能进行远洋巡逻作战。双方间一直谈判买卖事宜。目前,流传着印度帮助台湾发展核武器的消息,虽尚无确凿证据,但人们的猜测不会是空穴来风。因为从台湾方面看,肯定希望获取这方面的技术。台湾《联合报》、《亚洲周刊》等媒体报道,印度研发核武器的重要人物费尔南德斯等曾多次“秘访”台湾,与台“国安会”多次接触,参与幕后牵线。③参见纪硕鸣:《印度前防长暗助台核武突破》,载《亚洲周刊》,2007年11月18日。可见,印台核武技术合作谈判绝不是臆测的。

印台军事交流中,尽管台湾十分迫切,向印度提呈军事合作计划的过程非常温和与低调,但双方的军事合作仍十分有限。印度深知台湾问题的敏感性以及在中印关系中的重要性,因此一直视台湾为经济合作伙伴而非政治合作伙伴。①H.P.Chattopadhyay,Surya Narain Yadav,India and the Contemporary World:Emerging Partnership in the 21stCentury,268-269.基于此,如果中印关系没有大的波动,短期内印台军事合作关系有重大突破的可能性不大。当然,台湾提供给印度的有关中国大陆的情报使印度大大受益,且发展印台关系能折冲或平衡中巴关系,双方间有“突破性”交往也是有可能的,至少在情报交流方面有突破是可预见的。

结 语

综合各种因素考量,对印台关系的基本判断是:未来一段时间内,印台关系仍会持续升温,但不会发展到失控程度。由于印台在多领域互有诉求,存在促进关系进一步发展的有利因素。就印度来说,打“台湾牌”和发展与台湾地区的关系,可牵制中国在南亚地区的势力扩展,还可换取边界谈判筹码,深化其“东向外交”成果。②裴远颖:《印度的“东向”政策》,载《解放日报》,2012年4月1日,第5版。另外,可促进印度经济快速发展。因为台湾拥有印度急需的大量资本③高峰:《印度人做起“台湾梦”》,载《世界报》,2012年2月8日,第17版。、与印度互补的IT产业群、完整的硬件制造供应链和产品代工区;就台湾来说,马英九的“活路外交”主要通过不直接冲撞“一个中国”框架,以务实弹性的方式扩展“国际空间”。④修春萍:《2008年台湾对外关系盘点》,载《两岸关系》,2009年第2期,第6页。发展与印度的关系,无论在政治、经济还是台湾的“国际影响”方面都有益。诚如洛阳外国语学院台湾研究中心教授孙逊博士指出的,印台关系是目前台湾当局“活路外交”的重要组成部分,随着印度在全球和区域战略中重要性的不断提升,台湾当局会将强化印台关系作为其“南亚外交”工作的主轴。近期内,双方高层交往会趋于密切、经贸交往会持续增温、科技合作会日益密切。因此,印台关系会从单一领域扩展到多领域,从只做不说发展到既做又说,从遮遮掩掩发展到明着推进,进一步密切关系成为可能。

不过,印台关系的发展仍在可控范围内。印台关系发展是印度违背“一个中国”原则承诺和受国际法制约的做法,存在发展关系的操作瓶颈与合法性危机。而且印度在平息国内分离主义势力、打击恐怖主义活动、维护边界稳定、促进经济发展等诸多方面需要与中国携手,印度不会“因小失大”;对台湾来说,大陆市场十分重要,“台独”行动破坏两岸和地区和平,是中国政府的“底线”,也历来受到世界大部分国家的抵制。况且印度基础设施建设不足、制造业发展相对滞后、对外资进入限制严格、行政体系官僚化、语言沟通困难等,印台关系的进一步发展存在不少掣肘因素。虽然印台都着力推进,但现状是所有领域的进展都还处于初级阶段,也正因为此,印台关系还是可控的。

尽管印台关系的发展还不至于损害到中国的核心国家利益,但对其进展应保持警惕,要未雨绸缪。首先,利用各种场合宣示中国对台湾的主权声明,在国际形成台湾属于中国舆论氛围;其次,加强海峡两岸的经贸与文化交流,奠定两岸关系和平发展的物质和思想基础;第三,加强与印度的沟通以增信释疑,弱化印度“以台制华”的想法;最后,妥善处理与美日等大国的关系,软化它们对台湾当局坚决支持的立场。总之,要为构建海峡两岸“兄弟相亲”的和平局面和“龙象共舞”的关系格局创造契机和有利条件。

D8

A

53-1227(2014)06-0059-15

* 本文系国家社会科学基金青年项目“新时期印度对非洲外交及对中国的影响研究”(10CGJ011);华南理工大学中央高校基金资助华南理工大学中央高校基金资助培育项目“21世纪以来中印对非洲外交的竞合关系及对策研究”(x2sxD2143040);广东省人民政府台湾研究中心重点课题“新世纪印度与台湾的关系及其影响研究”(N5130010)阶段性成果。

**亢升:华南理工大学新岭南文化中心研究基地教授、博士;蒋雨旺:华南理工大学马克思主义学院硕士研究生;郝荣:华南理工大学马克思主义学院硕士研究生