唐前期西州雇人代役研究

2014-03-20

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

有唐一代,雇佣劳动除了由政府和私人雇赁而从事农业、手工业生产外,还有许多从事非生产性劳动,如建筑宫室、佣力负运等[1]。杜文玉曾指出,沉重的封建剥削必然导致大批农民的破产,这些失去土地的农民一部分流落他乡,变成佃户,一部分进入城镇,成为手工业者或商贩,少数人变成城市中的地痞无赖;破产农民中最悲惨的,在前代是沦为奴婢,在唐代则大量成为出卖劳动力的“佣夫”,这和唐代农民人身依附关系的松驰以及法律和朝廷勒令严禁以良为奴的政策是分不开的,破产农民沦为奴婢的路子堵小了,雇佣劳动者的队伍就相应壮大[2]。此期,唐政府也加大了徭役和雇的步伐,即政府先以庸法征役百姓,再采取和雇的方式,这种政府和雇方式的发展形势,也直接或间接影响到私人雇人上役的发展。如:贞观初,“频年霜旱,畿内户口并就关外,携老扶幼,来往数年,卒无一户亡去。此由陛下矜育抚宁,故死不携贰也。比者疲于徭役,关中之人,劳弊尤甚。杂匠当下,雇而不遣。正兵番任,复别驱任”[3]3878;永徽五年(654)冬十一月癸酉,“筑京师罗郭,和雇京兆百姓四万一千人板筑,三十日而罢”[4]73。由此可知唐代私人及政府雇佣现象的广泛与雇佣规模的巨大。

但是,在吐鲁番出土的文书中,有一批雇佣契约与以上两类不同。这批文书中,《吐鲁番出土文书》收录22件[5],《新获吐鲁番出土文献》收录3 件[6]63,327,368,《大古文书集成》1件[7]175,共计26件;包括上烽(番)、“作白水”、送练等内容,并以上烽为主。对于这批文书的研究,学界的关注始于20世纪七八十年代,主要是作为附属论据来探讨唐代的雇佣关系或契约的性质是资本主义性质还是封建性质,至于雇人代役或契约出现的社会、经济、军事等方面的原因则分析得比较简略,对雇价上涨的原因甚至一笔带过①。笔者以为,唐前期雇人代役及契约还有进一步探讨的必要。本文拟从契约的基本内容、雇人代役出现的社会经济军事等因素加以分析。不当之处,敬请方家批评指正。

一 雇人代役契约的基本内容及格式

为更好地了解这批雇人代役契约的基本内容及契约格式,这里移录两件比较完整的文书如下。

文书一:《唐总章元年(668)西州高昌县武城乡张玉塠雇人上烽契》:

1.……正月廿八日,武城乡……

2.……银钱八文,雇同乡人解知德当柳中……

3.……壹次拾伍日。其钱即日交相(付)

4.(若)烽上有逋留,官罪,壹仰解知德

5.当。张玉塠悉不(知)。…有先悔者,一罚

6.贰,入不悔人。……指为记。

7. 钱主 (张玉)塠

8. 受雇人 (解)知德(手印)

9. 保人 张板德(手印)

10.知见人 张仁丰(手印)② [5]第5册,59-60

文书二:《唐咸亨元年(670)五月二十二日西州高昌县宁大乡白欢信雇人契》:

1.(咸亨)元年五月廿二日,宁大乡人

2.(白欢)信交用钱三文,故(雇)同乡人……

3.…守议作白水为用五日,若有……

4.…者,一仰守议知当官罪。白欢……

5.(两)合立契,画指为信。

6. 钱主 白欢信(后缺)③

从这两件文书可知,唐前期西州地区雇人代役契主要包括签约日期、雇佣双方籍贯姓名、佣作内容、期限、雇价及支付方式、受雇人的责任与义务、违约处罚、契尾(钱主、受雇人、保人)签押等八项。不同之处,结合其他雇人代役契约可以得知:其一,在于雇主对雇价的支付,有的是一次性支付,如张玉塠雇人上烽,雇价银钱八文是“即日交相(付)”,有的是分批支付,如《唐张隆伯雇范住落上烽契》规定:“即日与钱肆文,残钱三……(回)来,上钱使毕”[5]59-60;其二,是受雇人附带责任或义务、悔约处罚与尾署签约等不同,如尾署签约的变化,武周之前的契约有“倩书人”字样,武周之后消失,代之以“保人(保知)”字样④[5]第5册,164-165[6]368等。总之,从唐贞观到武周长安年间雇人代役契约的格式及内容条款变化不大,一直处于稳定发展中。

二 雇人代役契约涉及的烽戍及雇佣双方身份

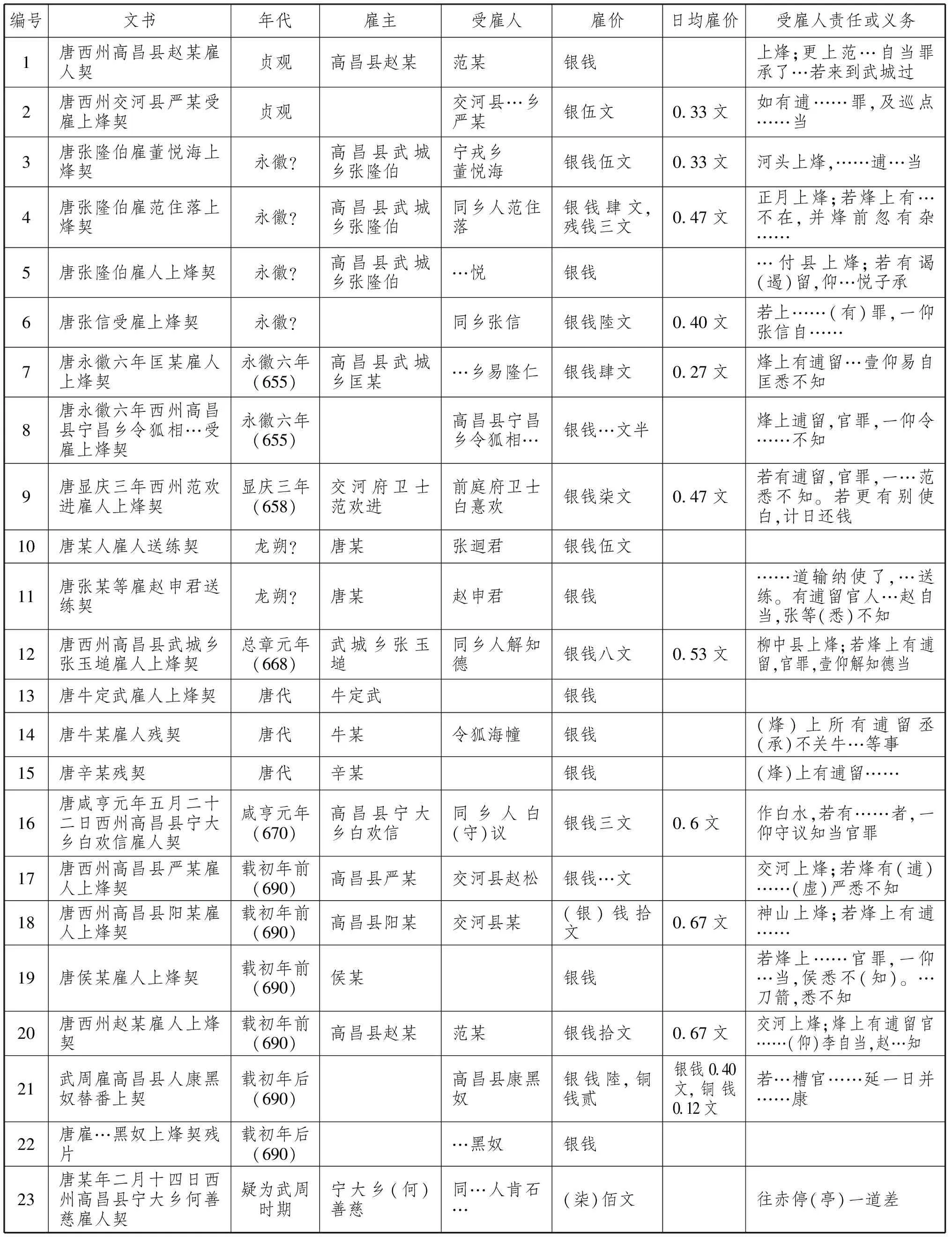

这批代役契约,替烽(番)周期为15天,作白水5天,送练日期不明。为分析方便起见,本文检出23件契约列为雇人代役契约分布年代、雇价、支付手段及相关信息一览表(见表1)。

从下页表1所列23件契约可知,涉及烽子戍守的地点有河头(第3件)、某付县(第5件)、柳中县(第12件)、神山(第18件)、交河(第17、20件)、赤亭(第23件),共6个地点。据张广达研究,唐代西州的5县24乡有建制可考的乡名达21个[8]117-120。而上述雇人代役契约中涉及的雇佣双方人员及上烽地点,至少涉及高昌、交河、柳中三县隶属的宁戎、武城、宁大、宁昌、神山、前庭府、交河府、酒泉等地。程喜霖指出,在西州境内的烽戍地点至少有29处,而伊州及下辖的各县至少有36处,庭州至少有3处;唐代西北边疆在安西、北庭都护府辖区内的镇戍烽堠,夹天山南北二道构成防御体系,东起伊吾、西终碎叶,又伊吾向东与瓜州玉门关五烽相接;概言之,从碎叶的警烽可由南北二路烽堠传入河西,北路从伊吾传递至玉门关,南路由于阗传递至阳关,形成完整的烽堠网[9]168,333-336。由表1所列23件契约可见,唐政府对西域作为军事要冲的重视,以及雇人代役现象在西州的普遍发展。

关于契约文书中雇佣双方的身份,如表1所示,雇主主要来源于高昌县、交河府、酒泉城等地,其中高昌县12人(崇化乡1人、武城乡5人、宁大乡2人,不明乡籍者4人);交河府1人;酒泉城1人;不明县或乡籍者12人。即使有些雇主的来源不明,但是从契约残叶内容可知,他们都是具有户籍的百姓。程喜霖先生指出,这些雇主的身份一般是商人、小地主和富裕的自耕农民[10]292,有的甚至是卫士,或者是西州府的低级武官⑤[11]。如第3、4、5件雇主都是武城乡张隆伯,在不同的时间里,他三次雇人上烽,前两次雇价银钱分别是5文、7文,第三次虽雇价不明,当也不少于5文,且雇价基本上是一次性支付。据此,张隆伯应该是西州高昌县武城乡家境比较富裕之人家。再如第14件雇主范欢进是交河府卫士,从《唐贞观二十三年(649)高昌县范欢进买马契》[5]第5册,104-105和《唐永徽元年(650)高昌县范欢进买奴契》[5]第5册,108两件文书可知,范欢进拥有马匹与奴婢,应该是“均田民中的富户”[12]55,属于“家境殷实的平民”[13]649,因为当时高昌市场上的马匹高达银钱35—38文一匹,奴婢价格为大练40匹[5]第9册,27,48。《旧唐书》记载:卫士“皆取六品已下子孙,及白丁无职役者点充”[4]1834。《唐律疏议》检点卫士征人不平条载,唐初置府兵时的原则是“财均者取强,力均者取富,财力又均先取多丁”[14]302。范欢进身份为卫士,可以雇人代番,并买马蓄奴。结合同墓出土的《唐龙朔三年(663)西州范欢进等送果毅仗身钱抄》[5]第5册,109-110的记载,范欢进纳课支付仗身钱,从而免去充当折冲府副职右果毅(都尉)仗身的杂税。虽然这些文书都是产生于范欢进雇人上烽之后的几年里,但是不影响他有可能出身为低级官吏家庭,或是在经济上富裕、政治上颇有势力的一位地主。

表1.雇人代役契约年代、雇佣双方身份、雇价及受雇人的责任或义务一览表

受雇人的身份,从上述统计看,也是来自唐西州各县乡有合法身份的百姓。譬如来自交河县的严某、赵松等3人(第2、17、18件),高昌县的康黑奴(第21、22件)以及同县武城乡的范住落、解知德2人(第4、12件),宁戎乡的董悦海(第3件)、宁昌乡的“令狐相…”(第8件),宁大乡的“…守议”、“肯石…”2人(第16、23件),前庭府的卫士白憙欢(第9件)等。可见,这些受雇人身份明确,具体身份有佃农、自耕农等,如送练人赵申君在文书《唐张相…等佃田契》中是佃田人[5]第6册,176。这些受雇人平时以自耕或佃田为生,偶尔以打短工或替人上役挣钱贴补家用。

三 唐前期西州雇价的特点及购买力

1.雇价特点

唐前期西州雇人代役契约的替烽周期为15天。对此,孟宪实曾根据《唐永徽五年(654)九月西州诸府主帅牒为请替番上事》、《唐永徽六年(655)五月西州诸府主帅牒为请替番上事》两件文书保存的上番日期指出,唐代上番的日期,或者是每月一日,或者每月十六日,说明上番一期是15日;这个15天的番期,与吐鲁番出土的上烽契约一致,说明在西州15日番期是普遍的[11]。在这15天里,唐贞观到武周长安年间的60余年里,西州地区以雇人上烽为主的雇价银钱翻了一番,由最初的4、5文上涨到10文。如太宗贞观年间上烽雇价银钱5文,高宗永徽年间雇价银钱4文至6文不等。但是,同一雇主的雇价也不一样,如第3、4件张隆伯雇人上烽,一为5文,一为7文(后者标明雇主先支付银钱4文,残钱3文回付⑥)。其最大的原因,有可能是上烽地点的远近或上烽的季节不同,造成了雇价的不同。高宗显庆、龙朔、总章年间,第9—13件雇价银钱分别为7文、8文、10文(除送练、作白水外);武周载初年前后,第18—22件雇价银钱为10文,第21件康黑奴替人上番雇价银钱稍低,是“银钱陸文,铜钱贰”,第23件高昌县宁大乡雇主何慈善支付给受雇人雇价“柒佰文”,虽然文书残缺,但这里的700文应为铜钱。由于此件契约的雇价支付全部用铜钱,因此,笔者以为,这件契约大概属于武周时期或离武周时期不远。(按:卢向前曾指出,在640年到680年间,西州民间仍然流行银币,买房赁舍、雇人上烽、夏田、买马、违约罚钱、举钱、夏菜园、买奴、夏葡萄园、布施等等全用银币,在西州的社会经济生活中,银钱仍然作为主要货币流通,尤其是银钱仍然是观念上的价值体现;在680年至710年的30年间,银钱虽然仍在西州行用,但已日薄西山,气息奄奄;710年至755年是铜钱本位确立时期,此时绢帛虽然仍充作一般等价物辅助铜钱行用,其价值尺度却以铜钱来充当[15]239-253。)结合《武周如意元年(692)里正收取史玄政长行马价抄》记载的“史玄政付长行马价钱银钱贰,准铜钱陸拾肆文”[5]第7册,441,铜钱700文约折合银钱22文,可见雇价之高。

2.雇价银钱的购买力

关于唐西州地区雇人代役银钱的购买力,程喜霖以《唐和籴青稞帐》中记载银钱1文籴得青稞1斗3升,折算青稞每升2.5文铜钱,雇人上烽所支付的日均雇价可购买3.5升至8.7升青稞[12]318-319,但在同一文书中还有“钱壹文籴得青稞一斗”[5]第6册,310-311的记载,可见青稞价格是有差别的。杨际平曾指出,唐前期西州地区雇价银钱提高,并不表示受雇者劳动力价格的提高,而是反映了银钱购买力的降低[16]216。那么,唐前期西州替人代役契约中的雇价银钱购买力到底如何?由上表可知,太宗贞观年间为0.33文,高宗永徽年间为0.27文至0.47文不等,高宗显庆年间为0.47文,总章年间为0.53文,咸亨元年为0.6文,武周载初年前后为0.67文,因此,替人代役的雇价银钱是逐渐上升的。

隋朝开皇年间曾改变旧制,以古斗3升为1升,唐朝也继承了这项规定⑦。唐占领高昌后,汉斗基本是高昌斛斗的3倍。在太宗初平高昌后的几年里,当地的粮价变化应该不大[17]。陈国灿以《高昌乙酉丙戌岁(623、624)某寺条列月用斛斗帐历》记载的粟价每斛平均银钱0.7文、小麦每斛银钱1文,意即粟每斗价0.07文、小麦每斗价0.1文,按此计算,唐贞观年间0.33文的上烽价可分别购买高昌斛斗粟4.7斗、小麦3.3斗,折合为汉斗粟1.6斗、小麦1.1斗,日均雇价为汉斗麦粟1.35斗;永徽年间最低雇价银钱0.23文可分别购买高昌斛斗粟3.3斗、小麦2.2斗,折合汉斗粟1.1斗、小麦7.3升,日均雇价为汉斗麦粟9.1升[18]112-114。吐鲁番出土《唐和籴青稞帐》中记载:“钱壹文籴得青稞一斗”,“去年六月中旬……,银钱壹文籴得青稞一斗三升”[5]第6册,310-311,青稞均价为每斗0.87文。《唐和籴青稞帐》的年代,据吐鲁番文书整理人员记录:“本墓为一男二女合葬墓,男尸在外,当系后葬。出有《唐麟德二年(665)张君妻麴氏墓志》一方。所出文书均无纪年。此墓出土《唐君海辩辞为高祯南平职田事》,又见于阿斯塔那230号墓武周天授二年(691)案卷,本件年代应与之相当。”[5]第6册,302,305据此推测,拆自纸鞋的《唐和籴青稞帐》,若是随张君妻麴氏一同下葬,其年代应该早于665年,若随男尸一起下葬,其年代当在691年之后。692年,银钱和铜钱的比例是1∶32,这时期的青稞价如按照均价银钱0.87文每斗计算,折合铜钱27.8文,即青稞每升约2.78文铜钱。以此作为衡量的标准,体现不出粮价的变化,也无从计算此期雇价银钱的实际购买力。并且,青稞在西州地区属于外来物品,若雇人上烽的雇价以此为参照物,则贞观、永徽年间的雇价就失去了对比意义。在此,笔者以《唐开元九年(721)于阗某寺支出簿》中记载的小麦“斗别卅文”、粟“斗别一十五文”[19]490,494,即小麦每升3文、粟每升1.5文计算,雇价银钱0.67文可分别购买小麦7.4升、粟约1.42斗,其日均雇价折成麦粟约1.08斗。唐贞观、永徽年间至武周载初年前后时间跨度大概在50年,其间雇人上烽的雇价银钱上涨了几乎一倍,从4、5文上涨到10文,但折算成实物雇价粮食粟与小麦的变化却不大,甚至武周载初年前后的日均雇价银钱0.67文购买到的粮食还低于唐贞观、永徽年间的数量。由此可见,雇价银钱的上涨并不代表以麦粟为基准的雇价粮食上涨。

四 替役人的义务及其他

由雇人代役契约条文可知,受雇人除按照契约中规定的要准时到岗替役或劳动外,还要承担官府衍生的劳务。如上烽契中主要有如下几种情况:“若烽上有逋留”,“官罪”,“若…槽官……延一日并……康”,“若烽上有……不在,并烽前忽有杂…”,抑或“……刀箭,悉不知”等规定(详见表1)。

唐占领高昌置西州之后,“仍于西州置安西都护府,每岁调发千余人,防遏其地”[20]369。并且,唐在贞观至武周前后西域战事极多。如贞观二十二年(649)唐攻克龟兹;唐永徽二年(651)正月,西突厥酋长阿史那贺鲁举兵反叛,处月、处密及西域诸国多依附贺鲁,贺鲁还进攻庭州,攻陷金岭城,占领了西域的广大地区,对西州及唐朝在西域的统治构成极大威胁;麟德二年(665)春,疏勒、弓月、吐蕃攻于阗;龙朔二年(662)苏海政率领的海道行军、仪凤二年至永隆二年间唐朝组织的“波斯军大军”、垂拱年间又组织了金牙道行军等[21][22]144及注①进行反击。在这种情况下,烽子上烽所面临的生命危险是显而易见。因而,这时期的受雇人不论是正常替役还是其附加的义务,都承担着较重的责任或面临着巨大的风险。现以烽子上烽为例分析之。

烽子上烽,其任务不仅仅包括平时的烽警和平安火,还包括上烽时要斸田、贮粮、积薪等等[10]281,任务很重,“每晨及夜平安,举一火;闻警,因举二火;见烟尘,举三火;见贼,烧柴笼。如每晨及夜,平安火不来,即烽子为贼所捉。一烽六人,五人为烽子,递加更刻,观视动静”[23]3901。守烽失误就会受到很严厉的处罚。《唐律疏议》卷八《卫禁》烽侯不警条载:“诸烽侯不警,令寇犯边,及应举烽而不举,应放多烽而放少烽者,各徒三年。”[14]179烽子还有可能因为守卫不严,致有逋逃未觉或留难行旅,以致官府治罪;抑或是上烽人延缓时日,不按时上烽,官府追查判罪[10]294等。如《唐开元廿九年(741)十二月追逃番兵牒》记载:

(前缺)

1.十二月不到番兵史……

2. 右件兵配当诸烽……

3. 人恐有不处,虞罪及所……

4. 追捉发遣,庶免斥堠无亏,谨……

5.牒件状如前,谨牒。

6. 开元廿九年十二月九日典张奉……

7.都巡官游击将军果毅都尉马守奉判官……[24]图版36

这是一件记载追士兵逃番的文书,这些兵应于十二月份“配当诸烽”,但却逃亡了。唐律对逃番、逃兵的惩罚是相当严重的。《唐律疏议》卷七《卫禁》宿卫上番不到条载:“诸宿卫人,应上番不到及因假而违者,一日笞四十,三日加一等;过杖一百,五日加一等,罪止徒二年。”[14]165同书卷二十八《捕亡》从军征讨亡条载:“诸征名已定及从军征讨而亡者,一日徒一年,一日加一等,十五日绞;临对寇贼而亡者,斩。”[14]531并且,对“有军名”而逃亡者,处罚亦严重。前书同卷丁夫杂匠亡条疏议曰:“‘若有军名而亡’,谓卫士、掌闲、驾士、幕士之类,名属军府者,总是‘有军名’。……有军名而亡者,虽非全户,加一等。合流二千里。”[14]535但是,在这种处罚条件下,竟然还有人逃亡,可知当时兵役之苦。

烽子上烽期间,时常有生命危险。《唐开元二年(714)五月十九日西州蒲昌府索才牒为来月当上番、改补、请替申州处分事》记载:

1.达匪长探车方平白丁,虞侯孙玄通,被符放,倚团。塞亭康欢住

2.被符放,倚团。胡麻泉白仁轨遭忧,三月改配维磨,帖上讫。悬泉烽主帅史

3.才智便抽长探,长探虞侯郭才感,以上两人因贼,两脚五指落。

4.上萨捍旅帅王熹感身死。长探虞侯苏才感、三卫苏才应

5.已上两人来月次当长探,合去不?请裁下。维磨长探行客苏仁义、挎谷烽质

6.才仁没落⑧,长探虞侯石善君,柳中县白丁曹感达已上两人

7.来月次当长探,合去不,请裁下。州上兵梁成德王盲秃已上身死果毅

8.阴寿仗身郭智子,曹靖仗身曹感达。

9.…检案内上件人等,并合来月当上。其人等身死、倚

10.(团)、没落、改补等色,其替事须申州处分,谨以牒举,

11.…牒。

12. 开元二年五月 日索才 牒

13. 玉 付司 玉 示

14. 十九日

15. 五月十九日录事麴 (受)

16. 司马阙

17. 检案 玉 示

18. 十九日

19. ……如前谨牒[25]65-66

又如《唐队正宋元恭状上蒲昌府为某烽替人落贼事》:

1.……烽上

2.……人去月内替刘

3.……贼下日在,身当

4.……否兵替人落贼

5.……处分,今以状上。

6.……

7.……日队正 宋元恭状

8.……牒团,因何得

9.……代,令其落贼。

10.……(速)上玉示

11. 十八日[25]90

在上述两件文书中,上烽人在烽上期间所承担的风险远比单纯上烽担任警戒任务要危险得多。如悬泉烽主帅史才智、长探虞侯郭才感两人遇“贼”两脚五指没落,上萨捍旅帅王熹感身死,维磨长探行客苏仁义、挎谷烽质才仁没落,蒲昌府某替烽人落贼,丰州烽子被党项人掳去受到非人的折磨以及张柴村所有的烽子被杀。

此外,烽子还要承担一些零星杂役。从吐鲁番文书记载的情况看,这种零星杂役不在少数。如赤亭烽烽子要供给到烽的某队正、镇兵粮食,县坊12头牛的草料;供过烽的府史张道龛四次马料豆昔草,蒲昌县逼迫赤亭烽的烽子寻找县坊丢失的驹子,否则科烽子罪;甚至将军打猎也要差遣烽子。烽子既要住堠望烽,又要警固、备烽具、粮草以及零星工役。任务繁重,若是番代不时,烽子是难以长期守烽的[9]94-104。

综上所述,虽然唐前期西州雇人代役的雇价银钱很高,但实际购买力以粮食而论并不高,同时受雇人承担的义务或责任以及零星杂役却很多。而雇主除了支付雇价外,不承担任何风险,因此雇佣双方签定的契约内容是非常不平等的。但是,从法律层面而言,由于签约双方都是唐代的在籍编户,彼此并不隶属,雇佣双方与谁签约,签约成功与否,都由他们自己决定,他们的法律地位是平等的。

五 唐代雇人代役契约出现的原因

1.唐代西州雇人代役出现的政治军事因素

唐代西州地区之所以出现雇人代役现象,除了与唐代雇佣劳动的广泛发展有关外,其中最主要的因素可能与李唐统治者占领高昌以后迁民于内的政策,以及后来西域诸政权之间频繁的战争造成当地人口减少、西州防护力量不足有关,最终致使雇人代役普遍发生。

李唐政权建立以后,太宗李世民在国内政治经济形势比较稳定的前提下,于贞观十四年(640)派交河道行军大总管、吏部尚书侯君集率兵击灭麴氏高昌王国,以其地置西州。这场战争引起了西州人口的大量伤亡或逃走。据《贞观年中巡抚高昌诏》记载:“自大军平定以后,有良贼被配没及移入内地之徒逃亡在彼及藏隐未出者,并特免罪,即任于彼依旧附贯。”[26]249虽然我们无法估量当时伤亡及逃匿人口的数量,但是从皇帝专门下诏为此事可知,其地死伤及逃匿的人口应不在少数。之后,唐在西域的战事就连绵不断。如唐贞观年间攻克龟兹,永徽二年(651)对西突厥酋长阿史那贺鲁的征讨,麟德二年(665)春疏勒、弓月、吐蕃攻于阗,龙朔二年(662)苏海政率领的海道行军、仪凤二年至永隆二年间唐朝组织的“波斯军大军”、垂拱年间唐朝组织的金牙道行军等参与的战事,都是在西域地区展开的。这种频繁的战争,导致唐西州地区大量人员伤亡、逃走,人口数量减少,最终影响到在籍服役人员的数量。

其次,导致雇人代役出现的另一个重要原因,是与政府迁民于内的政策有关。唐置西州后,为巩固吐鲁番地区的统治,曾几次迁民于中原内地。《文馆词林》记载:“今即于彼置立州县管领,其伪王以下及官人头首等,朕并欲亲与相见,已命行军发遣入京,秋序稍冷,想比无恙,家门大小,当并平安。”[25]247-248《旧唐书》载:“其智盛君臣及其豪右,皆徙中国。”[4]5296《新唐书》载:“徙高昌豪桀于中国。”[3]6223刘安志指出,从吐鲁番出土文书、碑刻墓志看,唐初西州时期迁入中原内地的高昌旧民并不在少数,有的是举家、举族迁入,有的则是有选择地被强制迁入,也有一些似乎并非高昌望族的人户被强制内徙,这从唐占高昌初期统计人户由原来的8046户降到6466户,少了1580户可知[21]。冻国栋认为,唐前期西州地区户均人口4-5人[27]450。若按此计算,唐政府迁民口总数当亦不少。再加之先前战争引起的人口死伤、逃亡,即使唐政府为稳固西州地区的统治从内地迁徙来一批民户或罪囚,但并不能根本解决西州地区人口缺少问题。如上述契约中,张隆伯在永徽年内三次到某县、河头等地雇人上烽,这在一定程度上说明西州人口稀少,上役人数不够。《唐律疏议》冒名相代条规定:“诸征人冒名相代者,徒二年;同居亲属代者,减二等。”疏议曰:“介胄之士,有进无退,征名既定,不可假名。赏罚须有所归,何宜辄相冒代。如有违者,首徒二年,从减一等。同居亲属代者,减二等……若部内有冒名相代者,里正笞五十,一人加一等;县内一人,典笞三十,二人加一等;州所管县多少,通计为罪。各罪止徒二年。主司知情,与冒名者同罪。”[14]303可见,唐政府对于假冒征人是严格禁止的。程喜霖指出,卫士雇人替代公然见之契约,想必也为官府所承认;府兵尚且如此,州县镇戍烽堠当然也允许雇人上番[9]214。杨际平认为,唐代的上烽之役是现役,政府不收代役钱,应役民丁或躬行践役,或自行雇人替代;根据契约条款中的受雇人违番不上或上番后失职,皆由受雇人承当罪责;这也表明,当时当地的雇人上烽代役得到了官方的认可[16]216。因为政府迁民和战争原因,西州地区人口减少,在这种情况下,政府默认此地雇人代役,应该是无奈之举。

2.唐代西州雇人代役出现的经济因素

唐代西州雇人代役契约中受雇人的身份,除上表所列第9件受雇人是前庭府卫士、经济情况不明外,他们中的绝大多数人都是少地或无地的贫民与佃户,为了维持生计,他们需要经常的打短工或替人上役挣钱贴补家用。虽然替人上役的危险性很大,雇价银钱的实际购买力也不高。但是,在唐代的西州地区,人均日食粮才2升左右[5]第6册,18-21而受雇人15天的替役收入,在贞观、永徽年间为每日粟约1.1斗—1.6斗或麦9.1升—1.1斗,武周时期为麦约7.4升或粟1.42斗,足以养活一家4、5口人半个多月[27]450。对于生活比较困难的唐代百姓来讲,这是一笔很大的收入。受雇人为经济利益所驱使,也是西州地区雇人代役发生的一个重要原因。

3.与“种麦、秋收等事宜”有关

与敦煌雇佣契约相比,唐西州时期的雇人代役契约并未在契约文书中写明雇佣的缘由,即我们并不明白契约的签订是因为雇主还是受雇人的原因。但是,我们从《新获吐鲁番出土文献》中的两组文书里似可找到相关佐证。

第一组,《唐永徽五年(654)九月西州诸府主帅牒为请替番上事》:

(一)1.…:……(身当)今月一日番上,配城西门……

(二)1.……湛示

2.……一日

(三)1.……当今月一日番上,……

2.……正,秋(收时)忙,咨请……

3.……替(处),谨以牒(陈),……

4.永徽五年(九)月一日岸头府旅帅(张)……

5.依替湛示

6.二 日

(四)1.……湛 示

2.……二 日

(五)1.牒:元(相)……

2.宅北……

3.(左)右……

4.永徽五年九月二日(蒲)昌府队正张元相……

5.依替……

第二组,《唐永徽六年(655)五月西州诸府主帅牒为请替番上事》:

(一)1.牒:叠举身当今月十六日番……

2.虞候职当,即时种麦,……

3.憧护替处,谨以牒陈,……

4.永徽六年……

5.依替……

(二)1.…:(身当今)月十六日番至,配在……

2.(平)仓职掌,种麦时忙,咨请雇左(右)

3.辛武俊替上,谨以牒陈,(请)……

(三)1.……湛 示

2.(十)七日

(四)1.……准……

2.左右刘……

(五)1.……(职掌),(种麦)……

2.……替上,谨以……

3.……蒲昌府队副康护牒。

4.……示

(六)1.……上,配在东……

2.……内……[6]114-119

这两组文书所展示的内容都是唐西州蒲昌府和岸头府的低级武官因为秋收或者种麦农忙时节不能及时番上⑨[11],请求允许由他人顶替的牒文,而上级的批示多是“依替”。在第二组文书(二)中还出现了“雇”字,可能是西州府某低级武官因当平仓执掌,又时逢家里“种麦时忙”,故雇请辛武俊替其番上。虽然在这两组文书出现“雇”字的地方只有这一处,但是我们从第一组文书(三)“(秋收)时忙,咨请……替(处)”,第二组文书(一)“即时种麦,……憧护替处”和文书(五)“种麦……替上”中的“替”字上可以推知,这些“替”上的人员应该也是当值人员雇请的。从其他文书看,“替上”二字也出现于武周时期的一件雇佣契约文书,即《武周雇高昌县人康黑奴替番上契》中,在契约的签署中康黑奴是“替上”[6]368。有可能,在这种类型的契约中“雇”、“受雇”和“替”、“替上”是同一个意思。并且,我们从这两组文书中的低级武官请人替番的时间都集中于永徽五年九月和六年五月可知,这应该是农忙季节因为秋收、种麦等事宜的缘故而出现的替番文书。唐开元二十五年(737)令规定:“内外官五月给田假,九月给授衣假,分为两番,各十五日。其田假若风土异宜,种收不等,通随便给之。”[28]1519但是,因为他们正值番上时间,所以即使是在国家规定的法定节假日期内,他们也不能随意一走了之,只好雇人替代。可见,在唐初西州地区,即使是低级武官的当值,也是可以雇人代替的。由此也可以推测,唐初西州地区的雇人上烽、雇人送练、作白水等契约,虽然签订契约的具体日期有正月、五月、六月、十一月、十二月不等,但当上烽、送练或作白水者本人有事脱不开身的时候,也可以像西州府的低级武官们一样,以种麦、秋收等理由向上级提出申请并雇人替代。

六 结论

雇人代役在唐前期西州已经比较普遍,契约内容完整,雇佣双方责任与义务规定明确,条款齐全,反映了这一时期雇佣契约已发展到比较完善的程度。雇价以银钱支付为主,从贞观年间4、5文上涨到武周年间的10文甚至更高。由于这一时期物价飞涨,银钱贬值严重,受雇人日均雇价银钱0.23文或0.33文在贞观、永徽年间可购粟1.1斗至1.6斗或麦9.1升至1.1斗,日均麦粟为9.1升至1.35斗,但到武周时期雇价银钱0.67文仅购买麦7.4升或粟约1.42斗,日均雇价麦粟约1.08斗。

由此也反映了这一时期唐政府与西域政权之间局势紧张,双方剑拔弩张,当地的人们在战争风云的笼罩下人心惶惶,粮价飞涨,货币贬值,也对当地社会生产生活造成了巨大的影响。但是对于雇主,他们有的乐于以廉值价雇替自己充当危险性较大的烽子[9]216,或者可以有更充裕的时间来从事其他职业活动;对于受雇人,虽然替烽契约的签订并不平等,但他们也借此得到了一些收入来贴补家用。

唐代前期西州雇人代役特别是雇人上烽几乎遍及西州境内,从国家统治或安全角度讲,因诸种原因,唐政府默认了民众在上役时可以雇人替代。政府的这种行为,虽然是当时当地情况下的无奈之举,但这也体现了政府在面对西州的具体情况时所采取的灵活举措,不仅弥补了西州军事守卫力量上的不足,有利于国家的统治与安全;另一方面,也在一定程度上改善了唐政府统治下西州百姓的社会生产生活,有人性化的因素在里面,历史意义深远。

注释:

①关于唐代雇佣关系或雇佣契约的性质,主要有农奴说或资本主义萌芽说。参阅:胡戟、张弓、李斌城、葛承雍《二十世纪唐研究》,中国社会科学出版社2002年版;徐秀玲《近30年以来唐代雇佣问题研究回顾》,《河西学院学报》2013年第3期。

②因唐代西州雇人代役契约文书残缺不全,故本文引用时,凡缺字的用“…”表示,凡缺句的用“……”表示,凡补的字均加上括号,如(付)、(若)、(张玉)等。

③“白水”,据吐鲁番出土《唐西州都督府上支度营田使牒为具报当州诸镇戍营田顷亩数量》记载,西州都督府诸镇戍营田的镇兵来自赤亭镇、柳谷镇、白水镇(参:《吐鲁番出土文书》第八册,文物出版社1987年版,第219-220页),文书中的白水即白水镇;文书中的高昌县宁大乡人白欢信雇同乡人守议“作白水五日”,从签约双方规定“若(有)……者,一仰守议知当官罪”以及同时期雇人上烽契类似语言“若烽上有逋留,官罪,壹仰解知德当”来看,文中的“作白水”是指应某种役。

④唐贞观、永徽年间,《唐张隆伯雇范住落上烽契》中有“(倩)书人赵武亮”字样。武周时期,如《唐西州高昌县武城乡张玉塠雇人上烽契》尾署仅见钱主…塠、受雇人囗知德(手印)、保人张板德(手印)、知见人张仁丰(手印),《武周雇高昌县人康黑奴替番上契》尾署仅见钱主某、替上某、保知某、知见某。并且,这种变化亦见于同时期的借贷、买卖契约中,应该是不同类型的契约同步发展的结果。

⑤据孟宪实考证,这些武官们都是西州诸折冲府的低级官吏,可知在唐西州时期雇主当中也有低级官员。

⑥残钱,从上下文看并不是支付雇价的方式,可能是损毁之次钱。在吐鲁番出土墓葬里经常有磨损之钱出现,只是我们不知道残钱与足钱的兑换比例。这里的“残钱…回付”,可能意指雇主未付完的雇价银钱待被雇佣人返回时支付。

⑦“开皇以古斗三升为一升。大业初,依复古斗”(参阅:魏徵、令狐德棻撰《隋书》卷十六《律历志》,中华书局1973年版,第412页);“凡量……十升为斗,三斗为大斗,十斗为斛……公私用大升”(参阅:刘昫等撰《旧唐书》卷四十八《食货志》,中华书局1975年版,第2089页)。

⑧“没落”即陷、落入敌手。见:江蓝生、曹广顺编著《唐五代语言词典》,上海教育出版社1997年版,第254页。

⑨“番上”一词,孟宪实先生认为,唐西州的府兵番上,在府兵制度中既有京师宿卫的涵义,也有地方值勤的涵义,凡属列入兵部常规计划的府兵守卫类的轮番值勤皆可称为番上。

参考文献:

[1]黄清连.唐代的雇佣劳动[J].中研院史语所集刊,1978,49(3).

[2]杜文玉.论唐代雇佣劳动[J].渭南师范专科学校学报,1986,(1).

[3]欧阳修.等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[4]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[5]国家文物局古文献研究室,新疆维吾尔自治区博物馆,武汉大学历史系.吐鲁番出土文书:第4-9册[G].北京:文物出版社,1981-1991.

[6]荣新江,李肖,孟宪实.新获吐鲁番出土文献[G].北京:中华书局,2008.

[7]小田义久.大古文书集成:第三卷[G].东京:龙谷大学出版社,2011.

[8]张广达.唐灭高昌国后的西州形势[C]//张广达.文书、典籍与西域史地.桂林:广西师范大学出版社,2008.

[9]程喜霖.汉唐烽堠制度研究[M].西安:三秦出版社,1990.

[10]程喜霖.从吐鲁番出土文书中所见的唐代烽堠制度之一[C]//唐长孺.敦煌吐鲁番文书初探.武汉:武汉大学出版社,1983.

[11]孟宪实.唐代府兵“番上”新解[J].历史研究,2007,(2).

[12]程喜霖.试析吐鲁番出土的高昌唐代雇佣契券的性质[C]//中国古代史论丛编委会.中国古代史论丛:第三辑.福州:福建人民出版社,1982.

[13]白须净真.吐鲁番的古代社会——新兴平民阶层的崛起与望族的没落[C]//殷晴.吐鲁番学新论.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.

[14]长孙无忌,等.唐律疏议[M]. 刘俊文点校.北京:中华书局,1983.

[15]卢向前.高昌西州四百年货币关系演变述略[C]//卢向前.敦煌吐鲁番文书论稿.南昌:江西人民出版社,1992.

[16]杨际平.敦煌吐鲁番出土雇工契约研究[C]//季羡林,等.敦煌吐鲁番研究:第二卷.北京:北京大学出版社,1997.

[17]宋杰.吐鲁番文书所反映的高昌物价和货币问题[J].北京师范学院学报,1990,(2).

[18]陈国灿.对高昌国某寺全年月用帐的计量分析——兼析高昌国赋税制度[C]//陈国灿.吐鲁番敦煌出土文献史事论集.上海:上海古籍出版社,2012.

[19]陈国灿.斯坦因所获吐鲁番文书研究[M].武汉:武汉大学出版社,1997.

[20]柳洪亮.“西州之印”印鉴的发现及相关问题[C]//柳洪亮.新出吐鲁番文书及其研究.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997.

[21]刘安志.唐初西州的人口迁移[J].中华文史论丛,2007,(3).

[22]李方.唐西州行政体制考论[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2002.

[23]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[24]黄文弼.吐鲁番考古记[M]//中国科学院考古研究所.考古学特刊:第三号.北京:中国科学院,1954.

[25]陈国灿,刘永增.日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书[G].北京:文物出版社,1997.

[26]罗国威.日藏弘仁本文馆词林校证[M].北京:中华书局,2001.

[27]冻国栋.中国人口史:隋唐五代卷[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[28]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.