内、外侧入路治疗肱骨干中下段骨折的疗效比较

2014-03-20何民唐金平王文龙陈群

何民,唐金平*,王文龙,陈群

(1.湖南省郴州市第三人民医院骨科,湖南 郴州 423000;2.湖南省郴州市第一人民医院,湖南 郴州 423000)

肱骨干骨折是指肱骨外科颈下2 cm至肱骨髁上2 cm之间的骨折,是临床上常见骨折之一,尤以肱骨干中下段多见。自2008年1月至2012年12月对78 例肱骨干骨折患者分别采取内侧入路和外侧入路钢板内固定治疗,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2008年1月至2012年12月期间收治的78 例肱骨干中下段骨折的患者,经保守治疗不能达到满意的对位对线,根据AO分型,A型12 例,B型42 例,C型24 例。所有患者均为无神经血管损伤的闭合性新鲜骨折。内侧入路组42 例,男28 例,女14 例;年龄16~63 岁,平均(40.8±3.2) 岁。外侧入路组36 例,男22 例,女14 例;年龄22~58 岁,平均(39.2±4.6) 岁。手术均在2周内进行。经统计学检验两组条件均衡,具有可比性。

1.2 手术方法

1.2.1 A组 手术在臂丛麻醉或全麻下进行,采用仰卧位,患肩垫高,取上肢外展稍旋后位,取患侧臂内侧切口,以骨折部位为中心,逐层切开皮肤、皮下脂肪、深筋膜,显露肱二头肌和肱三头肌,从肱三头肌及肱二头肌间隙进入,保护好臂内侧皮神经及尺神经,将肱动脉静脉及正中神经等组织一并向外侧牵开,显露骨折部位并复位,将6~10孔限制接触直型钢板置肱骨下段前内侧,不能超过内侧缘。如果骨折远近段分别有6个有效皮质固定单位以上者,不需外固定,否则用石膏外固定3~4周。引流管放置24~48 h后拔除,术后12 d拆除切口缝线。未用外固定者在术后3 d后待疼痛肿胀有所消退后开始肘关节、肩关节功能锻炼,石膏固定者2~4周后去除石膏开始功能锻炼,骨折完全愈合后从原切口行钢板取出(见图1~2)。

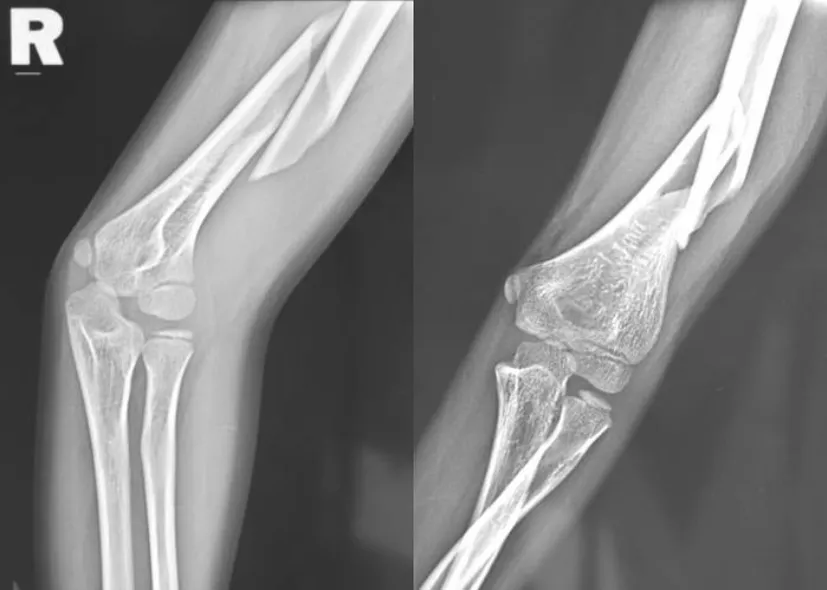

图1 肱骨中下段骨折术前正侧位X线片

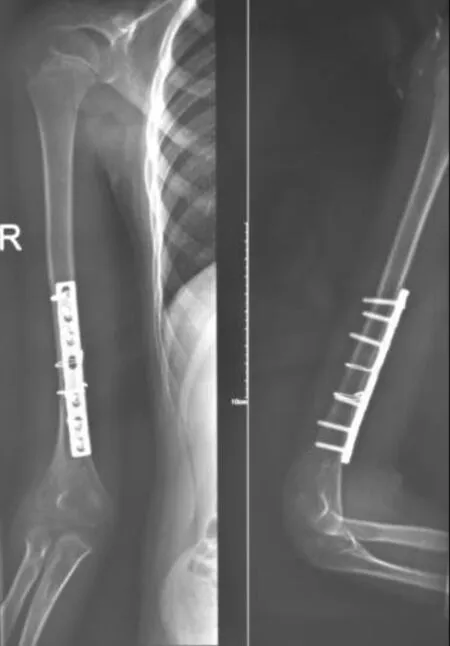

图2 肱骨中下段骨折术后正侧位X线片

1.2.2 B组 麻醉及体位同前,取患侧臂外侧切口,以骨折部位为中心,逐层切开皮肤、皮下脂肪、深筋膜,向外侧牵开肱三头肌,向内侧牵开肱二头肌,寻找、显露、保护好桡神经。纵行分开肱肌外侧部纤维,显露骨折部断端,屈曲肘关节以松弛肱肌,将分开的肱肌外侧部连同桡神经一起用橡皮膜牵向外侧,以保护桡神经。骨折解剖复位。将6~10孔限制接触直型钢板经适塑形置肱骨下段前外侧面,术中有10 例无法避免桡神经和钢板的交叉,在桡神经与钢板之间垫上肌肉,预防钢板对桡神经的严重刺激和黏连。术后处理同前。

1.3 观察指标 记录患者上钢板及取钢板2次手术的总时间、术中总出血量、术后伤口总引流量、术后总住院时间等。随访骨折临床愈合时间、并发症,内固定取出术后30 d使用Constant评分评价肩关节功能,HSS评分评价肘关节功能,评估2种入路的治疗效果。并发症主要有:内固定物松动、骨折不愈合、桡神经损伤、肩肘关节疼痛。

2 结 果

2.1 78 例平均获随访18.6个月(13~26个月)。骨折全部愈合后钢板均已顺利取出,2次手术总时间、术中总出血量、术后伤口总引流量,术后总住院时间见表1。由表中数据可知,内侧入路组手术时间为(155.0±10.2) min,外侧入路组手术时间为(180.5±23.4) min,统计学显示两者之间差异有统计学意义(P<0.05);而术中总出血量、术后伤口总引流量,术后总住院时间经统计学处理显示内侧入路组和外侧入路组两者之间差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 内侧入路组和外侧入路组术中及术后的各项指标比较

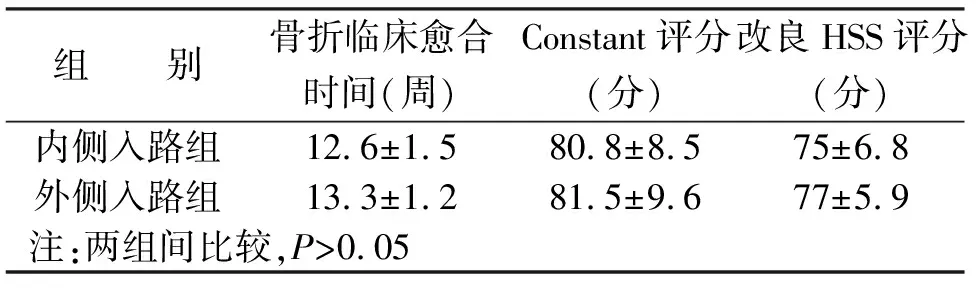

2.2 内侧入路组和外侧入路组临床效果比较见表2,两种手术方式对上肢功能恢复及骨折愈合时间差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 内侧入路组和外侧入路组临床疗效的比较

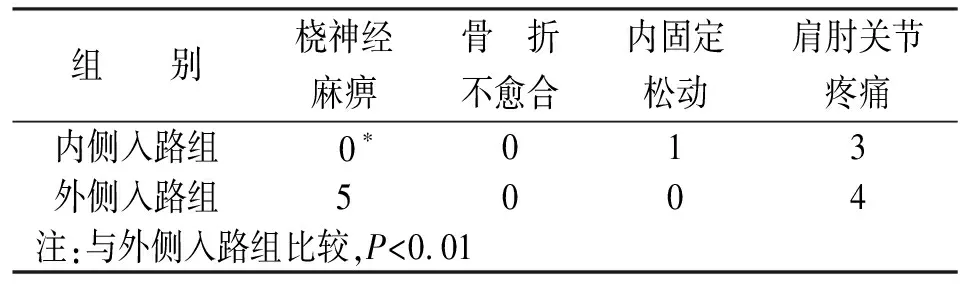

2.3 内侧入路组和外侧入路组临床并发症比较见表3,统计学显示两种手术方式对桡神经损伤有差异,外侧入路组在上钢板、取钢板及功能锻炼中均有可能损伤桡神经。

表3 路组临床并发症的比较(例)

3 讨 论

肱骨干骨折是临床上常见的骨折之一,约占全身骨折的1%~3%[1]。随着内固定器材及内固定技术的不断发展,手术治疗很大程度上能够避免非手术治疗带来的弊端,因此现在手术治疗已逐渐成为肱骨干骨折的主导治疗方法[2]。目前治疗肱骨干骨折内固定的方法主要有钢板和髓内钉。髓内钉固定由于费用昂贵及技术难度较大,在基层推广较为困难,而钢板螺丝钉内固定是肱骨干骨折传统的也是经典的治疗方法,仍是手术治疗肱骨干骨折的金标准[3]。肱骨干骨折钢板内固定术可采用多种入路,主要包括:外侧入路、后侧入路和内侧入路。由于上臂的内侧有许多重要的血管、神经,内侧入路应用不甚广泛。肱骨干为长管状骨,其近端呈圆柱形,从中间往下逐渐变细,至下1/3逐渐变扁,呈三棱柱形,并稍向前倾,其三侧为:前外侧、前内侧和后侧。其中内侧比较平坦光滑,不需塑形钢板即可直接安置,前外侧的中部为三角肌粗隆,有三角肌附着,后侧的中部有由内上斜向外下的桡神经沟,桡神经和肱动脉绕过该沟向下,在前外侧和后侧放置钢板均可能损伤桡神经,外侧入路钢板前置,因肱骨干三缘三面的解剖特点,钢板置于肱骨下段稍前倾的棱柱形骨面上,术中必须将钢板塑形才能安放,使用持骨钳或三爪固定器对骨折端行临时固定常较为困难。由于钢板塑形后无法与肱骨外侧完全帖服,螺钉固定后容易出现骨折端对位不佳[4],影响固定效果,延长手术时间,增加出血量;另外取内固定时须完全显露钢板,加之术后瘢痕形成,解剖层次改变,增加了桡神经损伤的可能。把钢板放在前内侧上,桡神经与钢板不直接接触,不会造成桡神经的医源性损伤。笔者通过对内侧入路和外侧入路两种手术入路治疗肱骨干骨折术后恢复情况进行比较,发现两种手术入路获得相似的临床效果。上臂内侧皮肤弹性好易于牵开,且组织间结构疏松易于分离,可直视下充分显露上臂主要神经、血管,能够在很好地保护好血管神经束的情况下显露骨折断端,且不需显露桡神经,减少了手术最担心的桡神经损伤风险;肱骨干钢板内固定,由于其切口长,外侧入路、后侧入路瘢痕明显,不符合患者对美的要求,内侧入路瘢痕隐蔽,患者易于接受。内侧切口的注意事项:a)如肱骨中下段骨折合并桡神经损伤需探查神经时不适合采用此切口;b)上臂内侧部该区域受肋间臂神经支配,采用臂丛麻醉可能阻滞不全,可能需加用辅助麻醉或用全麻[5]。

从本组研究可以看出,内侧入路和外侧入路可取得相当的临床疗效,但是内侧入路耗时短,出血量小,且并发症较少,手术切口隐蔽,对于无血管、神经损伤的肱骨干中下段骨折患者来说是一种更佳选择。

参考文献:

[1]Ekholm R,Adami J,Tidermark J,etal.Fractures of the shaft of the humerus.An epidemiological study of 401 fractures[J].J Bone Joint Surg(Br),2006,88(11):1469-1473.

[2]Lammens J,Bauduin G,Driesen R,etal.Treatment of nonunion of the humems using the llizarov external fixator[J].Clin Orthop Relat Res,1998(353):223-230.

[3]李大成,付莹,王青松.内侧入路和后侧入路治疗肱骨干骨折的临床效果比较[J].河北医药,2012,32(8):1225.

[4]朱金荣,董桂甫.钢板前内侧安置治疗肱骨干骨折[J].实用骨科杂志,2009,15(2):123-125.

[5]林洪光,郑文忠,陈昆,等.改良前外侧入路钢板前置治疗肱骨中下段骨折[J].中国骨与关节损伤杂志,2012,27(11):1033-1034.