国家整合理论新发展:三种方法论视域的进路分析

2014-03-19黄一映韶关学院广东韶关512005

黄一映,韶关学院,广东 韶关 512005

传统的国家整合理论,无论是从社会中心角度,还是从国家中心角度来探讨国家的发展过程及模式,都只是将焦点放在纯粹的发展要素、国家制度或利益集团、阶层分化的分析层次,无法对发展的整合过程提出较全面的解释。社会中心角度分析强调国家功能会萎缩,发展整合会由政策联结而发生“外溢”(spill-over)现象,并且藉由忠诚的转移来形成国家制度,使非主权国家的角色弱化。从国家发展的整合经验来看,不仅忠诚没有转移,“外溢”也并无必然性,甚至还造成了国家发展过程中的停滞现象。从国家中心的角度分析,则认为国家制度并非无自主性,甚至与主权国家还是一种共生的关系。基于单向度的社会或国家中心分析路径都无法完整地对国家发展的经验做出解释,本文将通过对国家整合发展的几种主要方法论路径进行探讨分析,包括辩证功能主义、历史制度主义和政治-经济分析,以此表明,国家的整合进路不是单一线性的外溢过程,也不是某一要素作用的单项回应过程,而是国家整合行动的输入和社会反馈的回应之间一种互构互嵌(multiple-embedded)的双旋耦合(coupling)结构,进而厘清为何在国家现代治理的过程中,国家整合进路与社会要素的统合是个关键的命题,应当给予足够的重视。

一、 辩证功能主义进路

国家整合过程是间有进展和停滞的阶段,这是传统的发展理论所不能解释的情形,因为传统的发展理论将焦点放在一个国家的发展要素、国家制度或国内利益集团在发展整合过程中的角色上,忽视了国家发展过程是这三者间相互作用的结果。荷兰学者寇尔贝(Dorette Corbey)依据冲突—妥协—进展的进路提出“辩证功能主义”(dialectical functionalism),指出“进展”才是国家整合的规律现象,整合不是“零和”游戏(zero-sum game),从这个角度来分析影响国家整合进展或停滞的原因,并主张从国内因素来探讨这个循环过程[1]259-260。

辩证功能主义是新功能主义的修正。新功能主义认为一个领域的整合将会导致相关领域整合的需求,并形成政策的功能性联结。辩证功能主义则主张国家不完全放弃与整合有关的政策目标,当制定某项政策时,国家为了在整合政策相关的领域保护其主权的行使,或提升国家的竞争力,会倾向增加在相关政策领域的介入,一方面作为对失去自主性部分的补偿,另一方面也可改善国家对其他国家的竞争力。譬如在废除关税共同政策下,国家可能会进行援助私人企业、社会补偿或非关税壁垒来补偿丧失的自主性及增加国家的竞争力,此时整合过程就会面临停滞阶段。

由于国家嵌入(embedded)相关政策领域,在利益集团的作用下,或多或少会形成政策的竞争,这是不利于国家发展的。尽管每个国家保护国内利益集团的政策或有所不同,但在激烈的竞争中没有国家只有好处而无付出,甚至产生负面效果损失,这就是所谓的“零和”博弈。此时解决困境的方法就是透过功能整合来制订新的政策,于是另一个新的整合过程由此重新开始。简言之,由于国家和利益集团在相关领域的政策竞争,最后导致政策偏好的整合。

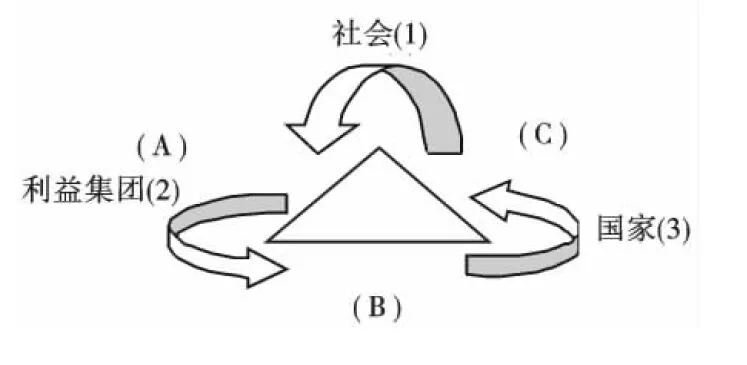

新功能主义认为,在社会和利益集团间会形成联盟来共同与国家博弈,而辩证功能主义则主张在国家与社会之间亦有可能会形成联盟来共同对抗国内利益团体的压力,因而辩证功能主义对“外溢”功能加以修正,认为“停滞”和“进展”才是整合的规律现象[1]263。整合的过程应是如图一所示。

图一 辩证功能主义整合过程箭头方向表示联合主体与博弈客体的对抗方向,整合的进行是(1)社会、(2)利益集团、(3)国家此三者关系之平衡与循环的过程。整合的过程分别为:(A)进展;(B)停滞;(C)开始下一回合的整合。

第一,从(A)到(B)的阶段中,一个政策领域的整合会导致国家去保护相关领域的政策来对抗社会的影响,并保护其国家自主性。利益集团为了在相关领域扮演积极角色以减少整合对其利益的影响,便会向政府表达需求,国内利益集团间的博弈妥协也在此阶段产生。

第二,在(B)到(C)的阶段中,政府在相关领域的介入和政策的竞争性会增加,当产生负相关效果时,政府便会形成对进一步整合的需求,或者同意社会提出的相关政策来减少对抗的博弈状况。

第三,在(C)到(A)的阶段中,假设利益集团的命运与整合项目相关,将无法要求国家介入,因为国家所有相同的利益都一样受损,于是利益集团就会转向在社会层次表达需求,因此社会-利益集团跨界联盟便应运而生。为了减少介入政策可能对国家造成的负相关影响,国家也愿意转向与利益集团合作,而利益集团在新的相关领域的参与,也有助于新整合政策的规划。

辩证功能主义认为,整合不是“零和”博弈。该理论认为社会并不企图影响主权国家存在的正当性;同时社会也不只是为了国家目的而服务的工具,它是一种新型式的统治机制,除有整合政策的自主性外,也会通过以下几种方式影响着国家的政策:第一,整合会消极禁止国家介入某些政策,或积极强制国家遵守共同规范,以此来限制国家的政策竞争;第二,社会藉由允许共同规范下的一些例外情形存在,或不干涉国家整合相邻政策领域,以换取国家改变原来的政策立场;第三,藉由交互运用允许或限制国家政策竞争的方法,社会在新的整合要求下可以促成政策偏好的趋同;第四,社会可以影响国家利益的结构。整合过程中有些团体失去了其在国内的权力地位,有些利益团体则在相关领域得到权力,原本占优势的利益集团经过新一回合的整合,可能变成处于不利的地位。

笔者认为,辩证功能主义的整合理论研究进路也不尽然完美,至少有两个问题有待厘清:第一,所谓的相关政策领域其所指范围是什么?第二,什么时候政策的竞争性才会被视为负相关的效果?针对第一个问题,辩证功能主义假设整合政策发生后政府在相关领域的介入会增加,但是这并不会发生在所有与之相关的政策领域。原因是:(1)在各相关领域中可以被有利的利益集团接纳的,政府比较会考虑介入;(2)相关领域是和整合项目有关,越接近整合项目的,越可能是国家介入的项目;(3)在介入的本质方面,需考虑哪个项目可以藉由国家辅助来改善国家竞争力,即降低劳工或投资的成本。针对第二个问题,当任何的政策其成本大于获益时,便是有负相关的不良效果产生。只有在国家发现不良负相关效果产生、并愿意寻求与社会合作共同解决时,整合才可能进一步推动。然而,如果仅有整合政策的形成,而没有经过国家介入相关领域的阶段,或者有一些的国家政策令人民满意,又没有造成其他政治、社会、经济、环境等方面的成本,这些情况便是辩证功能主义无法说明的例子。

二、历史制度主义进路

历史制度主义(historical institutionalism)是从批判政府间主义的观点出发而发展起来的。政府间主义(intergovernmentalism)把国际社会共同体视为一个建立在国家之外的机制,是一种国家用以达成其特定目标的工具,可帮助国家解决经济危机及国际化等问题。在政府间主义的概念下,国际社会共同体并不被期望去改变成员国的主权关系,国家掌握权力及拥有自主性仍然是重要的。这种国家自主性表现为三个角度,分别是主权中心性、制度手段性和政府间协议的基本性[2]57。政府间主义和新功能主义都认为造成整合停滞的原因在于国家强调主权,因此当整合政策威胁到主权时,国家就会采取消极态度。就政府间主义的角度而言,类似社会的国家制度其主要功能在于降低国家自主性的成本,促成国家利益的实现。国家是博弈内容的主要决定角色,国家的决策考虑最重要的是为了确保其本身利益,尤其是主权的维护。而社会行为者,包括利益集团,只能藉由国家政治结构来影响政府对整合政策的偏好。然而,此种看法不能解释为什么国家常常无法控制国家制度的演进。其政策立场常和社会的运作方向有罅隙,而且此罅隙也不易消弭。历史制度主义的路径便是试图解释这些现象的因果进程。

著名学者皮尔森(Paul Pierson)提出,历史制度主义路径之所以为“历史的”,是因为其主张任何的政治经济发展都必须理解为一种随着时间推移所显露出来的暂时过程;而“制度的”则是指这些过程的当下意涵是镶嵌于制度当中的,包括正式规制、规范或政策结构[3]126。历史制度主义认为,行为主体制定整合政策之初衷都是希望将其利益最大化,但是后来却可能产生制度或政策改变的非预期结果。如果只是从单一的时间点看此过程,则会把事实的真相扭曲了。相对于政府间主义主张制度的工具性功能,历史制度主义更加强调控制制度演化的困难性。譬如,加拿大当初建立联邦制时本来是要建立中央集权式的联邦主义,但是现在却比美国还不集中化,原因在于当时联邦政府给予各省的许多责任空间,原本是被认为不重要的,但随着政府社会政策和经济管理角色的增加,这些权限却变得相当重要。因此历史制度主义主张,制度的功能不能和政府间主义的看法一样,即仅从当初的整合意图来理解,还应当从过程中考虑可能造成制度或政策非预期演变的因素,包括以下几方面。

(一) 国家制度自主性

从国家主义的立场来看,不同的国家有不同的利益诉求,需要某些制度安排来促进有效的决策过程及执行,于是国家赋予制度某项特定的权能,制度一旦形成,会对国家行为衍生一定的反作用。尽管国家常欲控制制度,但制度本身会形成路径依赖,削减国家的控制,国家于是寻求自身权威,增加自主权,并使用所累计的政治资源来维持权威。在国家制度中,制度的功能仍是在监督和确保各自的国家利益,同时有能力去增进他们自己的自主性,尤其是有两个有利条件:第一,制度可以规制政策议题,是其发挥影响力的重要来源。当然此权力并非无限制,因为国家必须考虑自身的偏好。第二,制度能整合各行各业的专家,他们在专门的政策领域以及整合方面的知识与资讯,增加了制度的影响力。譬如,欧洲法院在国家整合过程中不仅建立了权威,也将欧盟宪政化。欧洲法院的法官有共同的专业基础和法律素养,这有助于减少各成员国对司法决策的左右。如果考虑对这些欧盟制度实施严密监督的成本,国家也会考虑对其进行的有效监督的长久性。

(二) 政治决策者的短期考量

对一项政策的干预或者对制度的改革需要长时间才能看得出效果,而长期的效果很难去计算,因此政治决策者通常对可在短时间看出效果的行动较有兴趣。制度的长效机制效果通常不仅不是决策者所建立的,反之却是在短期的政治理由下行动所产生的副产品,更可能是那些领导者自利行为的副产品[4]172-174。同样的,制度创新的理由也不是来自于对政策长期影响的分析。这种论点挑战了政府间主义对国家整合研究所强调的国家总是坚守着有关维护主权的任何考量,集体制度的设计是为了去反映这种优先考虑的情况。但是历史制度主义则认为民主政体的权力维系是来自于选举结果的支持,国家政权的首要考量未必是主权问题,而是要千方百计创造出有利于连任的国内政治环境。

(三) 非预期的结果

国家对其所创设的国家制度无法完全掌控,一方面是因为决策者常常未能掌握政策的长期效果;另一方面是因为在政策执行过程中所产生的非预期影响,此包括:第一,国家制度负荷增长。国家层次的决策变得越来越普遍化与复杂化,但由于时间的限制、资讯的缺乏,以及必须委托专家决策的情况增加,促成了许多非预期性的效果,这也导致国家对制度控制能力的降低。第二,一再出现的外溢过程。由于整合政策会对议题的相关领域产生影响,可能加强对政府介入的需求,也会影响社会的其他部门,因此也就增加了对其他领域产生非预期的影响。随着国家制定的政策越来越多,这种非预期性的结果及政府控制力减少的情形将会增加。

(四) 政府首长的政策偏好改变

国家主义的权威二元结构认为国家的制度和政策偏好本质上是固定的,即追求本国利益的最大化。然而国家对与安全或主权相关的议题,或许其政策偏好较为稳定,但对经贸政策的偏好则较不固定。事实上国家政策偏好改变的原因很多,包括:环境的改变或新资讯使政府重新考虑先前的政策安排;代表不同政党的政府轮替执政,也会对政策有不同的偏好;此外,决策者时常希望在决策过程中彰显自己的地位和影响力,一些安排和当初的政策设计就会有所不同。因此,国家对达成其原本整合目标的控制力削减,原因有二:第一,大多数的改变过程都具有暂时性的特质,因此无法同时进行制度和政策的选择分析。对于时间的限制性、非预期效果、国家偏好的转变都要求长时间地检验政治过程才能被发现。第二,在国家大部分的整合过程中,控制力减弱的现象比其他制度更普遍,因为国家处理的是许多议题相互嵌入联结的问题,通常又都与政治诉求有关,非预期效果更普遍,政权的转移也将使得政府偏好改变,这些现象更弱化了国家的控制力。

(五) 改革的制度障碍

如果国家可以重新设计整合政策和制度,才有可能获得对超国家制度的控制力。在经济领域中,国家通常有强有力的地位去重塑组织,相关的决策主体会以共同的目标来使其利益极大化。在政治领域中,政治决策者深谙要对超国家制度持续的控制是不可能的,这牵涉制度当初的设计及制度的改变,还要考虑未来的政府可能会改变这些设计或将制度改变为其他的目的。为了避免制度失控,政治的制度通常是较僵化的,会避免制度或政策的改革过程。此外,对制度的改革需要全体一致的同意,国家的认可或选民的支持,这些条件也不易达成一致的共识。但是对于先前的一些决议,除非能改变决策原则,否则仍然必须承认先前的协议,这也让国家无法解决控制力减小的问题。

(六) 投入及退出成本的提高

由于对先前政策已投入大量的成本,使得政策的转变不易。国家及社会对制度及政策的适用也增加了国家退出这些整合安排的成本,继续整合不仅反映出制度改变的成本,也更显示出国家整合的代价提高了。此外,科技的改变亦有助于对政策途径的依赖[5]39,因为这些高科技已投入庞大的时间和金钱成本,国家重新掌控这些领域的代价太高,当这些协议开始实行时,就已经将国家推上一条无法回头的路[6]332-337。当国家发现这些受委托机构拥有过多的权威时,国家常会试着去控制这种情况,然而由于国家控制力的减弱使得非国家行为主体有更多的自主性,这也就使得非国家机构拥有更多政治资源,从而在下一次决策时扮演更重要的角色。

比较言之,历史制度主义从非预期结果出发,而新功能主义从外溢效果出发,都认为国家受到的限制会越来越多。但不同的是,后者视政治控制是一种“零合”现象,权威会逐渐由国家转移至非国家行为体;而前者则说明了原则和政策的演进会使得所有政治行为体(包括主权国家)的选择均受到限制。历史制度主义也挑战了政府间主义所主张的国家制度乃是国家为了促进本身利益的一种工具,且能支配其运作。然而在实践过程中,国家制度的自主性、国家专注于短期的利害关系以及一些不可预期的结果等因素,都使得国家控制组织的能力逐渐受限。

当然,历史制度主义理论的运用也有其困难存在,包括:由于不易追溯政治行为主体的动机,因此很难区分“预期结果”与“非预期结果”;对已投入成本于决策过程中的影响也不易界定;研究长期的政策发展过程是有时间进程条件局限的,以及该理论强调对个案做仔细的分析,但被选定的个案是否有足够的代表性等都是研究难点所在。

三、政治-经济分析进路

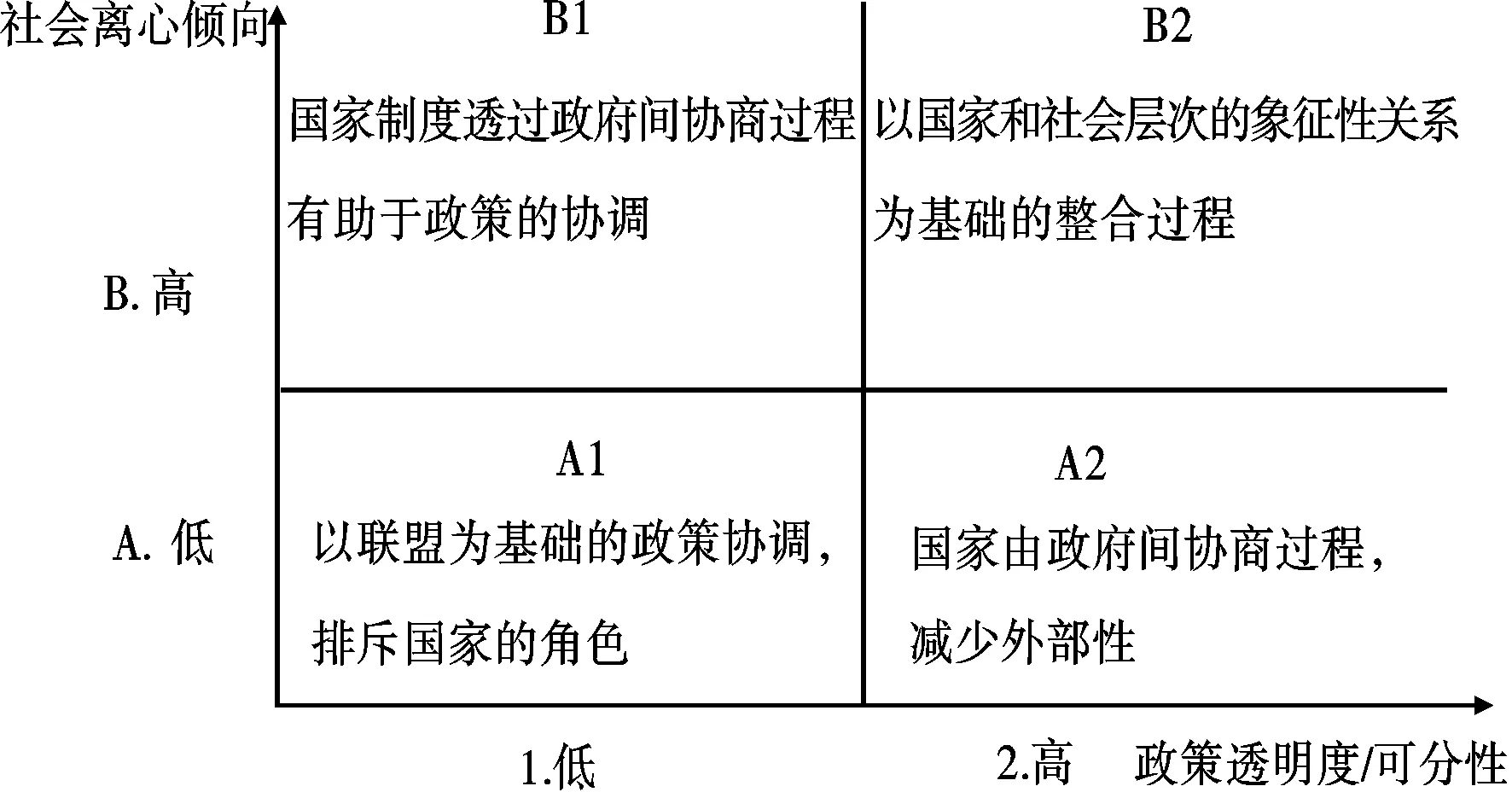

由于国家和社会皆是独立的实体,各有其所要实践的目标,社会行为体追求物质、道德或政治利益,政府部门则是要维持国家及宪政的功能。因此,以社会和国家间的互动关系来分析国家的整合过程,避免如传统整合理论对单一面向分析的侧重所造成的偏执状况。社会中心取向的功能主义与新功能主义将国家介入整合的情形简单地化约为仅是社会偏好的反应,忽略了国家享有某种程度的自主性;国家中心取向的国家主义,将整合视为仅仅是政府自愿的安排,夸大了国家的自主性能力。从国家与社会间的互动关系分析认为,整合不是如社会中心取向理论所主张的是一条平顺的直线发展进程,也非如国家中心取向理论所认为的是主权国家暂时偶然的产物。相对的,整合对国家而言是一种选择,只要国家体认到在国家体系中,透过与其他行为体的政策整合(policy convergence)手段可以制止国内社会的离心倾向(centrifugal societal tendency),维持选民对政权的忠诚支持,就有可能产生整合。换言之,国家本身也有对整合政策的需求,而整合政策的聚合性取决于两个重要变数:第一,社会离心倾向的程度,第二,国家合法化策略的本质,而这也决定了国家与其选民的互动方式(图二)。

图二 整合过程的类型

就合法性策略的本质来说,可以区分出三种不同合法性基础的政治理念型(ideal types of politics):双方共识(consensual)型、创新(innovative)型、控制-依赖(control-reliant)型[7]485-489。双方共识型力主由调和社会的不同需求或利益来达成决策,这种方式是回应新功能主义对国家是一个利益竞争场域的看法。控制-依赖型主张国家拥有独占的合法使用暴力的手段,藉由控制其选民“退出”(exit)的方法来抑制社会的离心倾向。这两种方式因为寻求控制或共识的成本太高,所以政策的产出有限。相对地,创新型是政治精英结合控制和共识的建立来达成较高程度的政策产出,这种方式强化参与并着重于透明化、明显可见的政策议题。一般而言,在共识型的社会中不论社会离心倾向的高低,都可能会建构出政府间合作的形式(intergovernmental frameworks)来平息国内的政策争议。但在离心性较小的社会(A1)其政治精英所受到的压力较小,参与政府间合作的意愿也就比离心性高的社会(B1)低。在控制—依赖型中,政府间也可能出现合作架构,这是为了限制社会成员的退出,经由强力控制或施以差别待遇(非政策聚合)的手段,来巩固其政权的合法性。但是控制-依赖型与双方共识型的政府间合作方式有两点不同:第一,前者的社会离心程度对政府的合作意愿并没有必然影响,因为离心程度较高的社会(B3)或许会诉诸于国家冲突而非合作的关系来转移国内问题的焦点。第二,前者建构政府间合作的意愿比合法性由共识产生的意愿低[8]487。因为在控制-依赖型中的政治精英经常必须强调其政体的独特性来稳固国家的合法性,如新兴独立的第三世界国家强调民族主义或爱国主义,而前社会主义集团国家则强调马克思主义意识形态。相对地在创新型政治理念中的政体,离心倾向较高的社会(B2),可能会出现整合型的架构(integrative frameworks),这种社会中的政治精英较有能力去追求创新的合法化策略,使得整合较可能实行。在此种合法性基础下,加上社会离心程度高,国家权威的创立有助于整合过程的稳定。换言之,整合是根源于国家层次对整合的需求,而整合过程的顺利与否则依赖于国家合法性政策是否能削减社会的离心倾向,政策的聚合会随着国家合法性的策略而呈现进展。

一般而言,传统整合理论较不关切政策议题的本质及政策议题对整合的意涵,政治-经济分析途径则从政治议题的透明度/可分性(transparency/divisibility of policy issues)以及社会的离心倾向两项变量来分析影响国家决策类型差异的原因(图三)。在透明度低、可分性低的政策议题以及社会离心倾向低(A1)的情况下,国家会倾向采用单独或与社会和利益集团建立非固定联盟(shifting alliances)的方式来处理问题,因为在离心程度低的情况下,完全的政策聚合及永久的管制架构对合法性的维持并不能发挥功能。同时,政策议题透明度低及可分性低者,议题联结(issue linkage)及整批交易(package deal)的方式也难以进行,所以也就减低了对国家整合的需求。换言之,在相对高程度的独占权力下,国家可以在公民、文化、教育、法律执行以及社会安全等政策领域保有自主性。当社会离心程度高、政策透明化及可分性低(B1)的情况下,会减少国家行为体采取国家制度决策方式的意图,因为国家会将这类政策视为不可随意让渡的国家利益。相对地,国家有可能会寻求透过政府决策机构来促进政策聚合,其主要目的乃是为了降低透明度以及可分性低的政策所带来资讯不足的缺失。

图三 国家决策过程的类型

当政策议题透明度及可分性高,而社会离心倾向低(A2)的情况下,国家并没有政策聚合的压力,但是由于可减少竞标和搭便车等负面的外部性影响,政策聚合仍是受欢迎的。在这种情况下,政府间主义与国家主义都是可接受的决策方式,视乎政策议题的透明化与可分性的程度而定。这种情况下的政策议题通常都是专业性的议题,如公共健康、教育、贸易物品的健康和安全标准,等等。当社会离心程度高,而政策议题的透明化和可分性也高(B2)的环境时,国家和社会共生关系是重要的,社会对政策聚合的要求会提高,也较可能接受国家制度的决策程序。因为在高程度社会离心倾向的国家中,国家以整合政策作为合法性来源,也较容易建构出以整批交易为基础的妥协原则。

四、结 语

在传统的国家整合理论中,不论是从国家角度或是从社会角度来分析都仅仅解释单一因素的作用,而事实上,本文通过对国家整合理论新发展的三种进路:辩证功能主义、历史制度主义和政治-经济的方法论分析,彰显出国家整合是一个行动(决定去整合)和反应(对整合的回应)的过程。国家整合的发展是国家制度、社会要素间相互影响、互构互嵌下的产物。虽然不同理论间的观点或假设是互补的,但过去却没有一种理论能将其统合起来,因而也没有一种理论能对国家整合过程具有完全的解释能力。相对地,本文以新的方法论视域从新整合理论,试图解决上述缺失,强调多层次的分析以及动态过程研究的重要性。在国家整合过程中,由于国家拥有政治控制力,因此可以保有相当程度的自主性,而国家的权威来源与其合法化功能有密切关系,国家的政策必须要考虑国家和社会的互嵌关系:在辩证功能主义中,是国家与利益集团和社会要素的博弈互构;在历史制度主义分析中是国家与国家制度、决策者行为的耦合;在政治-经济分析模式下,是国家与政府间联盟以及社会多层次的控制-依赖协商过程。如此才能更准确地把握为什么一个自主的国家会参与社会系统中的政策整合,并且也可以解释为何这些国家的整合模式需要以不同的形式来进行。

进一步而言,本文对上述方法论进路的分析研究彰显,国家整合进路的新发展不是单一线性的外溢过程,也不是某一要素作用的单项回应过程,而是国家整合行动的输入和社会反馈的回应双向互构互嵌的双旋结构。国家发展反映出的是越来越多元化的社会力量与国家转变合法性之间的互动,整合远非仅仅是单纯自动外溢的逻辑,而是国家与社会诸要素互动关系中的多向度嵌入进程。揆诸现实,整合并非一条平顺发展的直线路径,整合过程中国家自主性以及政权合法性的因素考量仍然是重要的,而本文注意到社会科学的不同学科与政治学的不同层次领域间的国家整合研究,能够缔结更具张力的分析视域之果。尤其是在深化完善现代国家治理体系的进程中,关注国家整合与社会回应的双向互构互嵌结构作为当中不可或缺的重要一环,有利于全面汲取国家的整合经验,精准把握国家治理的可行性方向,是拓展现代国家整合进路的题中应有之义。

[1]Dorette Corbey.“Dialectical Functionalism: Stagnation as a Booster of European Integration”, International Organization, 49: 2 (April 1995).

[2]Andrew Moravcsik. “Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach”, Journal of Common Market Studies, Vol. 31 (1993).

[3]Paul Pierson. “The Path to European Integration: A Historical Institutionalism Analysis”, Comparative Political Studies, Vol. 29, Issue 2 (April 1996).

[4]Paul Taylor. “Frameworks for International Integration”, in A. J. R. Groom and Paul Taylor, eds.,InternationalInstitutionatWork(London: Pinter Publishers, 1998).

[5]Brain W. Arthur. “Self-reinforcing Mechanisms in Economics”, in P. W. Anderson, K. J. Arow & D. Pines, eds.,TheEconomyasanEvolvingComplexSystem(MA: Addison Wesley, 1998).

[6]P. David. “Clio and the Economic QWERTY”, American Economic Review, Vol. 75(2010).

[7]Mehmet Ugur. “State-Society Interaction and European Integration: A Political Economy Approach to the Dynamics and Policy-Making of the European Union”, Review of International Studies, Vol. 23 (1997).

[8]Mehmet Ugur. “State-Society Interaction and European Integration: A Political Economy Approach to the Dynamics and Policy-Making of the European Union”, Review of International Studies, Vol. 23 (1997).