经鼻型肠梗阻导管治疗急性粘连性肠梗阻疗效观察

2014-03-17姜宏刚何祎

姜宏刚,何祎

经鼻型肠梗阻导管治疗急性粘连性肠梗阻疗效观察

姜宏刚,何祎

目的探讨经鼻型肠梗阻导管在急性粘连性肠梗阻治疗中的价值。方法回顾性分析37例急性粘连性肠梗阻患者,其中治疗组20例置入经鼻型肠梗阻导管减压治疗,对照组17例行传统鼻胃管减压治疗。对比分析两组患者平均每天减压量,治疗第3天腹围缩小幅度,腹胀缓解时间,排气、排便恢复时间及腹部X线平片液气平消失时间。结果治疗组患者平均每天减压量、治疗第3天腹围缩小幅度大于对照组,腹胀缓解时间,排气、排便恢复时间及液气平消失时间均短于对照组(均<0.05)。结论应用经鼻型肠梗阻导管保守治疗急性粘连性肠梗阻效果良好,优于传统鼻胃管。

肠梗阻;经鼻型肠梗阻导管;减压

急性肠梗阻是常见的外科急症,分为小肠梗阻及大肠梗阻。其中以粘连性肠梗阻最为常见(84.9%)[1]。随着胃肠减压技术及装置的不断发展,对急性粘连性肠梗阻的保守治疗取得了良好效果。本文回顾性分析宁波市第九医院收治的37例急性粘连性肠梗阻患者,观察经鼻型肠梗阻导管的治疗效果。现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集2012年5月至

2013年10月本院收治的急性粘连性肠梗阻患者37例。其中男18例,女19例,平均年龄(52.8±17.7)岁;既往均有腹部手术史。按患者及家属意愿分成两组,治疗组(肠梗阻导管组,=20),对照组(鼻胃管组,=17),均签署知情同意书。治疗组男10例,女10例;平均年龄(51.5±18.6)岁;手术史:阑尾切除术5例,胃大部切除术2例,肠梗阻腹腔镜下粘连松解术1例,胃癌根治术2例,胆囊开腹切除术3例,结肠癌根治术1例,妇科非恶性肿瘤开腹手术2例,腹部外伤剖腹探查术3例,十二指肠修补术1例。对照组男8例,女9例;平均年龄(54.3±16.9)岁;手术史:阑尾切除术4例,胃大部切除术4例,肠梗阻腹腔镜下粘连松解术1例,胃癌根治术1例,胆囊开腹切除术1例,结肠癌根治术2例,妇科非恶性肿瘤开腹手术4例,腹部外伤剖腹探查术1例,十二指肠修补术2例。两组一般情况差异无统计学意义(均>0.05)。

1.2 粘连性肠梗阻诊断标准(1)有腹部手术史或腹膜炎、腹腔化疗史;(2)存在腹痛、腹胀,呕吐及停止排气、排便等临床症状;(3)影像学检查提示肠管扩张,肠腔见阶梯样长短不一的液气平面,无肠襻膨胀固定呈“C”字形扩张、假肿瘤征等急性绞窄性肠梗阻表现;(4)排除腹外疝、肠扭转、肠道异物堵塞、腹部肿瘤以及肠道本身病变狭窄等机械性肠梗阻。

1.3 器械与治疗方法

1.3.1 器械Olympus GIF 260系列内镜。日本库利艾特公司经鼻型肠梗阻减压导管套件,导管全长3 m,材质为亲水性硅胶管,分为外管、内管、气囊3部分,先端子呈串珠样,含45%硫酸钡。鼻胃

管选用国产一次性鼻胃管,直径5.3mm,长度125 cm。

1.3.2 治疗方法对照组按传统方法置入鼻胃管减压。治疗组在排除置管禁忌证后,将肠梗阻导管自一侧鼻腔插入胃内,在胃镜引导下送入十二指肠降部。前气囊注入0.9%氯化钠注射液15 ml,留置导管,退出内镜。鼻端不予固定,并继续向胃内送入导管约10 cm,使之保持松弛状态。外端接负压吸引。保持患者上身抬高位卧床,每2小时向胃内送入导管10 cm,促进导管下行。

所有患者均一次性置管成功。除上述治疗外,给予常规禁食、生长抑素微量泵注射及静脉营养支持、预防应用抗生素等治疗。

拔除导管指征:患者胃肠减压量<400ml/d,腹部症状及体征缓解,恢复排气、排便,液气平消失。对复发性肠梗阻患者可予1~2个月的带管进食后再予拔管。

1.4 观察指标(1)每天胃肠道减压量;(2)每天经脐测量的腹围缩小幅度(以初始腹围为100%);(3)患者腹部症状及体征;(4)排气、排便恢复时间:出现排气、排便后可停止减压;(5)腹部X线平片液气平消失时间及肠梗阻导管先端到达位置。

1.5 统计方法应用SPSS 20.0统计软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差表示,采用检验;计数资料采用2检验。<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

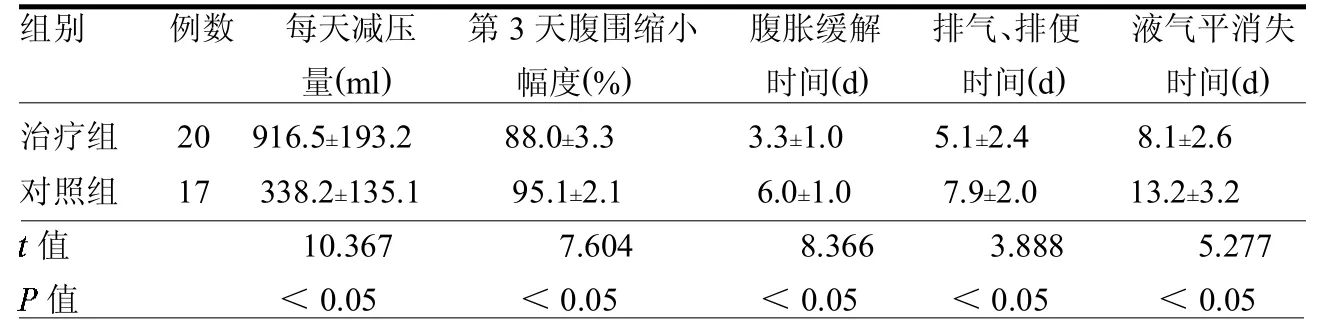

治疗组患者平均每天减压量、治疗第3天腹围缩小幅度大于对照组,腹胀缓解时间、排气、排便恢复时间及液气平消失时间均短于对照组,差异有统计学意义(均<0.05)。见表1。

治疗组患者经非手术治疗全部治愈,肠梗阻导管先端均到达空肠以下。其中1例肠梗阻粘连松解术后患者在排气、排便恢复后,停止减压并继续带管进食1个月后拔管,随访1年未复发。2例患者分别在置管10d及12.5d后肠梗阻导管先端经肛门排出,剪断口侧端接口后自肛门拔管。对照组2例患者经治疗后出现高热、腹胀腹痛加重等情况,经反复劝说不愿接受肠梗阻导管治疗。其中1例肠梗阻粘连松解术后患者考虑其肠梗阻多次发作,转外院行剖腹肠排列术。1例妇科手术后患者行小肠部分切除术。

表1 两组疗效比较

3 讨论

肠梗阻发生时肠腔内除积存的食物残渣外,消化液如胃液、胆汁、胰液的持续分泌、积聚,导致肠腔的进行性扩张。肠腔张力不断升高导致肠壁的缺血性改变、肠黏膜通透性增加。肠腔内细菌过度繁殖进一步加重积气、积液,肠腔张力持续增高,形成恶性循环,甚至出现腹腔间隔室综合征[2]。肠道细菌移位还能导致腹膜炎的发生。因此,及时有效的胃肠减压是急性非绞窄性肠梗阻治疗的首要方法[3]。传统鼻胃管较短、软,缺乏引导很难通过幽门进入十二指肠内,仅能减压胃内储留的液体,而对肠内储留物无法起到减压作用,有效率仅51%左右。长导管的出现及不断改进,如Bakers导管、Miller-Abbott导管等,能够置入至十二指肠以下,减压有效率达70%~90%,但由于导管的管径粗、柔软性差,患者耐受性低[4]。

2003年日本库利艾特公司推出三腔二囊肠梗阻导管,对小肠梗阻减压有效率达85.7%[5]。可通过X线、胃镜引导下置管,甚至可以在剖腹术中手助引导下置管。导管在先端子及前水囊的重力作用下,随着肠蠕动下行,对近端肠道充分减压,获得比鼻胃管更好的减压效果,有效降低肠壁张力,促进蠕动恢复。肠道细菌移位的风险,也得以降低。本组研究中,治疗组肠梗阻导管先端均到达空肠以下,2例先端自肛门排出。减压范围广,每天减压量远高于对照组[(916.5±193.2)ml(338.2±135.1)ml],在腹围缩小、腹胀缓解时间及排气、排便恢复时间、液气平消失时间各项指标上均优于对照组。治疗组所有患者均获得临床治愈,而对照组2例患者中转手术治疗。一般情况下,患者在达到拔管指征后即可拔管,但对反复发作的粘连性肠梗阻患者,继续留置肠梗阻导管,能起到协助肠排列,促进粘连松解的作用[4]。治疗组1例肠梗阻粘连松解术后患者,在梗阻获得解除后,予以带管进食1个月,通过较长期导管小肠内排列作用,使得粘连成襻的肠道得以充分松解,随访1年未复发。但对导管留置时间的把握,尚需更多的病例研究。

生长抑素及其类似物能够有效减少消化液的分泌,因而有利于肠壁血循环的恢复,维护黏膜屏障的完整性,减轻毒素吸收和细菌易位。在肠梗阻治疗中的价值已得到确切证实[6]。本组研究中,对照组虽然鼻胃管减压效果欠佳,但通过生长抑素的联合应用,也取得较好的治疗效果。

多数急性粘连性肠梗阻通过保守治疗均能获得症状缓解甚至临床治愈[1],但仍需警惕部分患者在保守治疗过程中出现肠壁绞窄,需中转手术的可能。对于年龄≥65岁,治疗过程中出现腹水以及置管后第3天胃肠减压量>500 ml的患者,更需高度警惕[7]。总之,肠梗阻导管治疗急性粘连性肠梗阻疗效确切,优于传统鼻胃管,值得进一步探索。

[1]O'Connor DB,Winter DC.The role of laparoscopy in the management of acute small-bowel obstruction:a review of over 2,000 cases[J].Surg Endosc,2012,26(1): 12-17.

[2]Boone B,Zureikat A,Hughes SJ,et al. Abdominal compartment syndrome is an early,lethal complication of acute pancreatitis[J].AmSurg,2013,79(6):601-607.

[3]Shittu OB,Gana JY,Alawale EO,et al. Pattern of mechanical intestinal obstruction in Ibadan:a ten year review[J].Afr J Med Med Sci,2001,30(1-2):17-21.

[4]Gowen GF.Long tube decompression is successful in 90%of patients with adhes ive small bowel obstruction[J].Am J Surg,

2003,185(6):512-515.

[5]Tanaka S,Yamamoto T,Kubota D,et al. Predictive factors for Surgical indication in adhesive small bowel obstruction[J]. Am J Surg,2008,196(1):23-27.

[6]Mercadante S,Porzio G.Octreotide for malignant bowel obstruction:twenty years after[J].Crit Rev Oncol Hematol,2012, 83(3):388-392.

[7]Komatsu I,Tokuda Y,Shimada G,et al. Development of a simple model for predicting need for surgery in patients who initially undergo conservative managementforadhesivesmallbowel obstruction [J].Am J Surg,2010,200(2):215-223.

10.3969/j.issn.1671-0800.2014.08.039

R574.2

A

1671-0800(2014)08-0988-03

315020宁波,宁波市第九医院

姜宏刚,Email:churchillone@sina.com