网络对大学生人际交往影响的研究

2014-03-17何霞红

何霞红

(杭州职业技术学院,浙江 杭州 310018)

目前,人类已经进入以微博、微信为标志的“自媒体时代”。与此同时,网络给大学生群体带来新的交往方式、学习方式,同时也冲击着传统的人际交往模式。

一、大学生人际关系

大学生作为一个特殊的社会群体,处于人生观、价值观和道德观形成的关键时期,这个时期他们渴求理解、渴求交往的心理愿望非常强烈,促进大学生正常心理发展和健全人格形成的必备条件之一就是良好的人际交往。现实社会中,学校或是用人单位也将人际交往能力作为衡量一个学生或是员工个人能力的重要指标之一。一旦学生在人际交往的过程中受挫,就有可能有孤独、寂寞的心理体验,同时表现为自我否定,并由此产生心理问题。

二、网络对大学生人际交往的影响

(一)大学生上网现状

本研究通过调查问卷,采用分层随机抽样的方法,以杭州职业技术学院、杭州科技职业技术学院、浙江理工大学三所高等院校为样本,选择一到三年级在校本专科生为研究对象,共发放问卷300 份,回收问卷294 份,回收率98%,有效问卷289 份,有效率为96.3%。

经统计,这289 位被调查者都是网民,每天上网时间的分布与具体内容见表1 和表2。

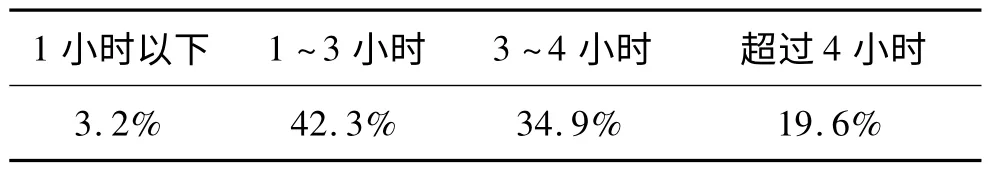

表1 大学生平均每天上网时间

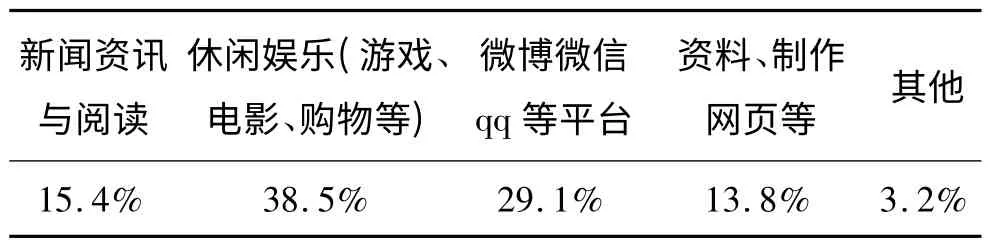

表2 大学生网上行为情况

(二)网络对大学生人际交往的负面影响

网络以其高速性、开放性、自由性等特点,让大学生的生活和学习实现前所未有的高效、丰富、便捷。但是,由于网络自身存在的一些缺点,给大学生带来了不可避免的负面影响,尤其是人际关系出现了非人性化倾向。

1.人际关系冷漠化

传统的交往是人与人之间面对面的直接的交往。而在人-机-人的网络世界中,一方面,人的自然属性、社会属性会在虚拟化的交往中被隐瞒、篡改甚至是刻意欺骗;另一方面,过多依赖网络上的交往,很多大学生减少了在实际生活中与人接触、与社会接触的机会,久而久之,导致其对现实社会的感受力和参与意识均降低的后果。

同时,人与人之间交往过程中,非言语信息的发送和接受可以传递80%的信息,且能有效传递情绪和态度等相关信息,而网络上的交往绝大部分依赖于书面语言,情绪、态度、表情等信息无法被计算机或其他上网工具传递,因此导致学生想的和实际说的不一致,情绪与语言不一致,心理与行为不一致。

在本次调查中,有29.2%的大学生更愿意跟网友或者通过网络来疏导自己的不良情绪和心情,20.2%的大学生认为经常上网影响到现实生活中与同学、朋友的相处时间和相处方式,疏离与他们的关系。因此,网络在某种程度上让学生忽视了近距离的亲情和友情,减少了相互之间的沟通,导致人际关系的冷漠化。

2.弱化人际交往的规则性和社会性

在以计算机为终端的虚拟网络中,没有大学生们从小就被教育要遵循的道德、规范、规则,这对于自我控制能力还不是很强的他们来说,自我就会在网络世界中恣意表现和发挥。调查中发现,37.4%的大学生认为在网上说不文明的话很正常,31.4%的大学生认为网上撒谎也是无可厚非的,24.9%的大学生认为在网上不论做什么都是个人的事情,与别人没有关系,38.7%的大学生觉得说不清。可见,隔着冰冷的上网工具,对于心智发育尚未成熟并且具有反叛精神的大学生来说主体感进一步减弱,触犯现实社会中的交往原则就变成一件轻而易举的事情。

此外,某些极端自由和开放的思想和行为在网络上恣意蔓延,通过某些视频、文字等形式影响大学生的世界观、人生观和价值观,从而导致他们产生不健康的人际交往观。而一旦这样不健康的交往方式和内容被照搬到现实生活中,给他们自身和周围的人都会带来很大的伤害。

3.诱发人格障碍和心理障碍

由于当今的互联网几乎没有相关的法律束缚,某些在现实生活中不善言谈、性格内向、社会交往能力不高的学生反而在网络上很活跃、很健谈;某些在现实生活中性格温柔的大学生在网上却性格暴躁;某些在网上向你不断示爱的人,在现实生活中却与你性别相同。因此,学生在现实生活和网络中表现得截然不同,不断处于双面人格的转换中,导致他们自我认同混乱。

同时,由于一些大学生长时间沉浸在暴力、刺激、血腥的虚拟游戏中,迷恋网络上的各种情绪体验,回到现实社会中不能有效分清客观现实与虚拟世界的角色定位,导致角色转换困难,最终导致其在心理上的错位和行为上的失调,诱发人格障碍和心理障碍。

4.增加人际交往中的危险性

处于大学这个年龄段的学生,自我意识增强,但发展并不成熟;抽象思维快速发展,但思维容易带主观片面性;意志水平明显提高,但还不平衡稳定。在网络这个极端开放自由的环境中,加上上网过程中缺少一个“新闻把关人”的角色,他们心智上的弱点就更容易显现并不受约束。因此,在这样的情况下,很多腐朽思想、消极思想、边缘文化便会乘虚而入,设下交往过程中的一个个陷阱,侵蚀大学生的思想,让他们的行为偏离正确的轨道。主要体现在以下几点:

(1)获取不健康的性信息。尽管性教育目前进入很多大学课堂,但是网络上的有关性文字、图片、视频由于缺少相关部门和制度的监督,导致很多不健康的信息直接可以让大学生获取,影响他们的身心发展。

(2)容易受到邪教组织的蛊惑。网络上有很多邪教组织通过各种手段和方式进行猖獗的宣传,文字鼓动、行为煽动,甚至很多信息发到学生的邮箱、QQ 等,直接腐蚀他们的思想。

(3)反华势力对大学生的影响。大学生在网络中也会受到国外一些反华势力的冲击,判断能力不强的他们很容易受到影响,从而衍伸或蔓延出不稳定因素,造成大学校园甚至是整个社会的动荡。

三、建议

面对网络这把双刃剑,我们必须在分析其利弊的基础上采取有效措施,在发挥它的优势的同时最大程度降低它对大学生的负面影响。

第一,丰富校园生活,将大学生的关注点更多地吸引到现实生活和学习中。搭建各种各样的平台,如在班级内外和学校内外组织形式多样、内容丰富的活动和比赛,让学生在课余时间在各种活动中与不同学院、不同专业之间的学生建立起联系,扩大他们的人际交往圈,将关注点投向现实的生活。同时,引导学生在网络上建立正确健康的人际交往观,利用网络拓展社交群体,但同时也关心和重视现实生活中的亲朋好友。

第二,加强校园网络管理。积极推进信息网络引导工作,建立严格的网络使用制度,及时屏蔽各类负面的信息渠道。对大学生的上网行为进行有效监督和管理,加强其在网络信息获取过程中的规则性及社交过程中的自主性。

第三,通过思政课程或者讲座、辩论赛、专题讨论等各种形式的活动,加强大学生的是非判断能力和对各种信息的识别能力,自觉抵制那些低级、劣质和反动信息的侵蚀与诱惑,减少他们在网络人际交往过程中的危险因素。

第四,加强大学生心理健康教育。根据学生身心发展特点和教育规律,采用自我发展式、能力拓展式、团体辅导等心理辅导模式来提高学生的人际交往能力,同时通过与学生探讨人际交往过程中发生的一系列困扰学生的问题,提高学生在自我成长过程中解决问题的能力。同时,做好大学生的心理辅导和咨询工作,尤其是利用网络建设心理网站,根据大学生发展的特点设立对他们具有吸引力的版块,建立咨询QQ、微信、邮箱、论坛等为学生的心理咨询和辅导搭建平台。

[1]郑全全,俞国良.人际关系心理学[M].北京:人民教育出版社,1999.

[2]叶奕乾.普通心理学[M].上海:华东师范大学出版社,1997.

[3]陈华.互联网对大学生心理健康的影响[J].电子科技大学学报,2000(4):35-36.

[4]J.P.福加斯.社会交际心理学—人际行为[M].张保生,李晖译.湖南:湖南出版社,1985.

[5]乐国林.大学生网络心理障碍及对策[J].社会,2001(6)47-48.

[6]彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2001.