范熙壬:近代追求中国复兴之梦的先驱之一

2014-03-17朱钢

朱钢

据说中山先生生前最后一帧立于人群之中的照片,是1924年12月4日,应冯玉祥、段祺瑞、张作霖电请北上,在天津张园与欢迎人士的合影。时隔90年,岁月沧桑,淘尽多少风流人物,凝视这张也算流传甚广的照片,当年能跻身于影像中的达官贵人留下姓名者又有几人欤?即使照片中与中山先生并肩居中而立的中年人,问起常人多半也不知其为何许人也。

我偶然听姻外婆范亚维骄傲地聊起,才恍然知晓那就是她的父亲、时任国会非常会议主席的范熙壬。姻外婆是我见过的最有名媛气质的女人,虽然认识时她已年过八十,仍然妙语珠玑、风采照人。她心中那个完美而优雅的父亲形象,也颇让人心生好奇,于是抽空阅读了一些范熙壬的遗稿和相关历史文献,倾听一些亲戚、学者的叙述,大致了解了一点他的生平事迹。

父子同榜,共促戊戌新政

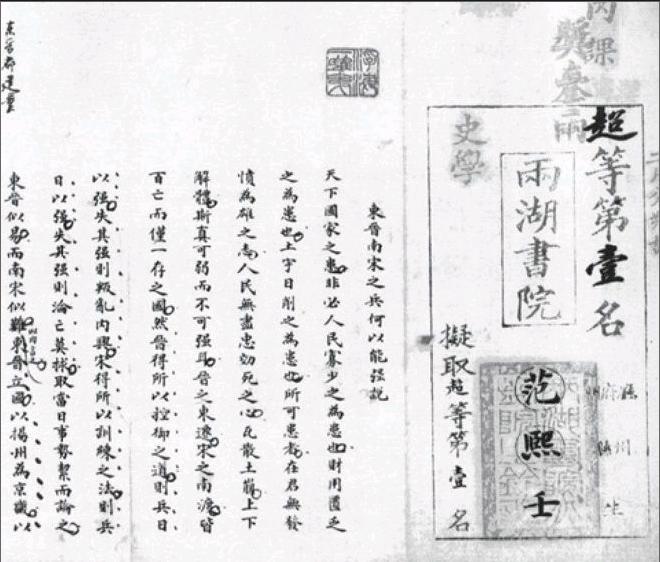

范熙壬字任卿,生于1878年,原籍湖北黄陂,15岁中秀才,翌年考入两湖书院,主修史学,兼治辞章训诂。

两湖书院系1890年由湖广总督张之洞所创办,带有从旧式书院到新式学堂的过渡性特征,是一种新式书院。专业分经、史、舆地、算学四门,后又增设格致、兵法、体操等课。每月朔日(初一)为官课,又称“朔课”;望日(十五)为分教师课,又称“望课”。在范氏后人保存至今的课卷中,有一份范熙壬于光绪二十二年(1896年)二月所作朔课课卷,题为《东晋南宋之兵何以能强说》。此题乍看之下纯粹是谈陈年往史,却因东晋、南宋都是“夷狄”为祸最烈之时,联系到晚清遭列强环伺的形势,便具有了强烈的现实针对性。

光绪二十三年(1897年),范熙壬乡试中举。有趣的是,其父范轼在多年应试不第后亦以46岁高龄秋闱获捷,这一父子同榜的新闻在当时颇为轰动,甚至光绪帝也为他们“颁赐”了御笔亲题的“父子同科”金匾。翌年春闱赴京,范轼通过会试、殿试,得中进士,而范熙壬落榜。为此,范轼曾作七律一首,内有“文章始信非憎命,造物何曾弃不材”句,既是自贺,也是对儿子的慰勉。以前听姻外婆回述这段往事,我曾不由想起《儒林外史》中周进与范进的故事。不过毕竟时代不同了,1898年在近代史上是著名的戊戌变法之年。那年春天,清廷在德国胁迫下签订《中德胶澳租界条约》,这一丧权辱国的条约21年后成为五四运动的导火索,而在当时即曾让赴京赶考的举子们激愤不已。范氏父子也没有置身事外。在父亲授意下,范熙壬主动联络福建举人林旭,交谈之下,一拍即合。随即由闽、鄂举人率先行动,湘、苏、皖、桂举人纷纷跟进,向都察院递交奏章,希望朝廷能拒绝签约,维护国家的领土主权。对于正在试图变法维新的光绪帝来说,举人们的这番爱国言行无疑是对他的一种支持和促进。

但这次人数众多的“公车上书”最终未被慈禧掌控的朝廷采纳,以至于几个月后又与德国签订若干条约,进一步将整个胶州湾拱手让出。戊戌变法也仅仅持续了103天即以失败告终,光绪帝被软禁,康、梁出逃,谭嗣同、林旭等“六君子”遇害。范轼父子为避祸也匆匆离京南下。

受张之洞举荐东渡扶桑, 鼓吹变法维新

戊戌变法中推行的新政大都夭折,却有一项未曾废止,那就是兴办不久的京师大学堂仍在艰难运行,直到八国联军侵入北京后校舍图书设备均遭毁坏,才被迫停办。1902年冬,学堂恢复,先设速成、预备两科。速成科分仕学馆和师范馆,预备科分政科及艺科。吏部尚书张百熙出任管学大臣。其时范轼因曾在“两宫西狩”时有所建言,得重返北京,先供职兵部武选司,后出任江西抚州知府。范熙壬随父赴京后也获任内阁中书,这时便以京官身份报考京师大学堂仕学馆,随即以初试、复试均获第一的成绩成为学堂恢复后的首届入学生。

京师大学堂是北京大学的前身,据知在北大档案馆中还保存着百余年前的《钦定大学堂章程》,但当年考生的试卷恐怕已是片纸无存。难得的是,名列首届第一的范熙壬的复试试卷经过精心装裱,至今仍完好地保存在其后人手中。这是因为,民国时期曾任教育部次长的傅岳棻系范轼门生,曾为恩师撰《范眉生先生传》。经范熙壬商请,他让人从前清旧档中找出试卷交给了原作者。我有幸获睹这份试卷。令我大感惊奇的是标题:《张居正毕士马克优劣论》。毕士马克现在通译为俾斯麦。显然,这是一个属于比较政治学范畴的考题。且不说在晚清文人中知晓西方政治者不多,即使现在,比较政治学在我国仍是一门处于起步阶段的学科,那么,上世纪初的学堂怎会开出这样的试题呢?唯一合理的解释是,经过八国联军入侵和辛丑条约签订,人们痛定思痛,正迫切地想从前朝、从西方寻觅救国之途,而朝廷也正在推行所谓“新政”。再看范熙壬的试卷,通篇谈的是16世纪明朝首辅张居正与19世纪普鲁士“铁血宰相”俾斯麦在全然不同的时代地域推行的改革实践和成功经验,最后落脚到晚清现实——

吁嗟乎!沧海横流,亭亭岛屿;风雨如晦,嘐嘐鸡鸣。吾中国今日安得而有张居正、毕士马克者?

将强国之梦的实现寄托在个别改革人物的出现,不免显得幼稚、虚幻,而从中透出的焦虑、热切,还是令人感动的。

1903年,张百熙上书奏请选派学生留洋,范熙壬以成绩优异且受张之洞举荐而被选中,由此成为首批由中国高校派遣出国的留学生。范熙壬留学的目的地为日本,而真正负笈东瀛已是1904年。他就读于东京第一高等学校。见过一张他留学时摄于东京的照片,与以前见过的鲁迅等人的留日照片不同,他穿的也是学生装,却没有将辫子剪去,而是盘在头顶上,我想这可能与他同国内政坛仍有联系相关。事实上1907年他毕业回国省亲时,即曾随张之洞赴京,继而参与资政院的筹建,并在法律修订馆参与修订民法、刑法、商法及民事、刑事诉讼法;1908年又重赴日本,入京都帝国大学学习法律,1909年毕业。

关于他的留学生活,最值得一提的是1906年在东京创办了近代中国第一份翻译杂志《新译界》,自任总理(即社长兼总编),另有编辑、校对各5人、职员若干人。创刊号上登有林则徐、德国诗人歌德的画像和范熙壬撰写的发刊词。发刊词先追溯汉唐时期印度及中国僧人对佛经的翻译、明正德至清康熙年间西方教士对西学的译述,而后谈到《新译界》的办刊方法与目的。方法有二:“一曰维持吾国固有之文明,以求合于世界,为世界所认同者则存之,否则去之;一曰拣择世界最新之学理,以输入于吾国,为吾国所适宜者则取之,否则弃之。”目的有八——

一、变吾国政法界为极良政法界;

二、变吾国文学界为绝妙文学界;

三、变吾国理学界为最精理学界;

四、变吾国实业界为至足实业界;

五、变吾国教育界为完美教育界;

六、变吾国军事界为强大军事界;

七、变吾国外交界为灵敏外交界;

八、变吾国时事界为光荣时事界。

文章对上述八界有具体的分类和祝祷。譬如将“政法”分为政治、经济、法律,将“文学”分为哲学、宗教、历史、地理、音乐、美术,将“理学”分为天文、地质、人种、博物、理化、数学,等等。祝祷均为四言八句,譬如对“政法界”即“预作祷词”曰:“维天生民,君为民立。失众失国,大同乃吉。民不可侮,天不可欺。荦荦东邻,是我之师。”末句很明白地表达了希望中国能走类似日本明治维新的道路。

《新译界》在日本留学生界广受支持,先后担任译述者近50人。又因译文内容新颖而切实际,颇受读者欢迎,除东京外,在国内诸多城市如京、津、沪、汉、渝以及保定、南昌、宜昌等地均有代售点。目前,在一些大城市图书馆中还能查到当年的刊物。

从支持共和到拥戴孙中山

1906年,清廷在内外压力下,宣布“预备立宪”;接着开始筹建资政院,“预立上下议院基础”。在这样的背景下,范熙壬于1909年留学期间,曾奉命考察日本帝国议会制度及上下两院运作情形,毕业回国后即在资政院任一等秘书官兼机要科科长,又兼速记学堂教务长和北洋法政专门学校教习,为未来的议院培养速记员和法政人才。他一心想为“立宪”奉献自己的所学所得,但朝廷并不真想实行类似西方的议会制,钦定的“宪法大纲”仍是竭力维护君主独裁,资政院也只是一个御用机构,与西方的议院无法相提并论。这就使他一面为推行宪政而不遗余力,一面又为目的难达而失望彷徨。

1911年辛亥革命爆发后,他很快站到支持共和这一边。这里,除了对清廷的失望外,还有一个重要因素是他与革命党人的关系。在“中共党史网”关于范熙壬的介绍中,说他留日期间曾加入同盟会。我不清楚这一说法的依据,但我知道,他与黄兴是两湖书院的校友;留日之后,又与宋教仁建立友谊,在后者日记中即有“访范熙壬,邀其任杂志事也”的记载,说明他与旅日革命党人、与同盟会都有交往,所以一旦获闻武昌首义的捷报和孙中山回国的消息,响应共和就成为他必然的选择。

他被同样拥护共和的在京人士推为代表,立即南下。由于战事造成道路阻隔,他没有赶上1912年元旦孙中山就任临时大总统的典礼,但受到了孙的亲切接见。他抵达南京后,即住在黄兴官邸,其间曾与宋教仁探讨后者正在起草的《临时政府组织大纲》(该大纲于《临时约法》施行之日废止)。之后他返回湖北,旋即被黎元洪任为武昌军政府总务一等秘书。1913年,他在湖北选区以高票当选为众议院议员。从这时起直到1927年李大钊遇害,他基本上在北京参与议会运作。

北洋军阀统治时期的议会,有过“解散——复会——再解散——再复会——再解散”的几度折腾,上演过“贿选”的丑剧,而具体到议员,各人的表现是很不一样的。就范熙壬而言,坚持民主法治、建设富强之国始终是他的梦想与追求。所以,当国会还能开会议政时,他总是希望能恪尽一个民意代表的职守。譬如对损害国家民族利益的“善后大借款”、“金佛朗案”等,他就曾分别提出质询和弹劾。据说当他为“金佛朗案”直斥政府的卖国行径时,被指斥和弹劾的财政总长王克敏恼羞成怒,曾拿起一方砚台向他掷去,幸而躲避及时,未受伤害。而当1925年6月,汉口发生英军枪击示威群众的惨案后,他又曾以国会议员身份返乡请愿,力促湖北省长萧耀南对英强硬交涉。此事在当时汉口《新闻报》等媒体均有报道,并为两年后武汉国民政府收回汉口英租界打下了基础。

1923年曹锟以5000元一票的高价贿选总统,孙中山领导的广州政府立即发出通电声讨。一批议员坚决抵制,范熙壬便是反对贿选最力最坚定的议员之一。为避武力挟持,他与拒贿议员们先至天津,然后纷纷南下,准备在上海召开议会,与北京对抗。而盘踞北京的直系军阀,为了凑足法定人数,在支持曹锟的众议院议长吴景濂运作下,以重金劝诱在沪议员返京,这些人中也有经不起利诱而陆续北返者。而范熙壬不仅不为所动,还致信吴景濂,对这位昔日好友动之以情,晓以大义,劝其改邪归正。信较长,现摘录几段如下——

……现在保曹一方,明设机关,贿买选票,种种丑声,喧腾报纸。两院同人相率引去,避焉若浼。乃我兄独力拥护,不惜牺牲国会之名誉及同人之政治生命,以为之殉。是可忍也,孰不可忍!

熙壬与兄旧同砚席,私交素笃,不愿吾兄为武人所利用,自损令望,且损民国建立以来为国效力之成绩;尤恐国会二字,因此次政潮从而销蚀,而国家根本大法亦随武人之颐指气使,蹂躏无余……

……熙壬之心,本以全国人民多数之心为心……兄若听熙壬所陈,翻然改计……亦未始非全国转祸为福之一种机会,吾兄其有意乎?

可惜吴景濂听不进他的规劝,终于沦为“猪仔议员”之首而遗臭青史。

曹锟垮台后,受贿议员受到通缉。未受贿的议员在参、众两院均未达到开会的法定人数,于是合组成国会非常会议,由从各省议员中选出的行政委员轮流充任主席,主持会务。1924年冬,当孙中山应邀北上时,范熙壬正担任主席,于是代表国会非常会议提前赶赴天津迎接。据知孙中山抵津当日,天气严寒,而码头欢迎者达二万余人。中山先生感国民之热诚,冒着风寒,站立船头,频频脱帽向群众答礼,随后来到张园出席欢迎大会。会上,范熙壬等代表各界致欢迎词,中山先生致答谢词,随后来到台阶上留影,这便是本文开头提到的照片。

孙中山当时提出的“对内扫除军阀,对外取消不平等条约”,与范熙壬的追求深相契合,故在致欢迎词时即推崇孙为“国之导师”。1925年3月孙中山逝世后,他又代表国会非常会议撰写祭文,内有“某等不幸,丧此导师。茫茫长夜,巨星西驰”等句,于悲悼之际再次表达了对中山先生的尊崇。

从秘密入党到营救李大钊

“中共党史网”上,将范熙壬列为李大钊亲自介绍入党的中共党员。

范、李两人的相识,可以追溯到1910年。那时范兼任北洋法政专门学校教习,而李是该校学生。1913年,当范在国会就袁世凯政府的“善后大借款”提出质询时,李在《言治》上发表《隐忧篇》,尖锐地指出“近宋案(宋教仁被刺案)发生,借款事起,南北几兴兵戎,生民险遭涂炭”,可以算是师生在国家大事上的首次呼应。

由于范的议员身份,他的入党是秘密的,所以具体是在哪年加入、入党前后与李大钊有怎样的关系、参加过党的哪些活动,现在已经很难详知。听姻外婆说,1909年,当范就读于京都帝国大学时,与小他一岁的青年教师河上肇颇有交往。河上肇后来成为日共党员和著名的马克思主义经济学家,而范在其影响下,可能留学时对马克思主义学说已有接触。姻外婆又说,范逝世后,她检点父亲留下的一箱遗稿,曾发现一些用文言翻译的《资本论》底稿,可惜经过“文革”初期的“破四旧”,这只箱子已被抄没。不过由此可以知道,范熙壬的加入中共,是有一定的思想基础的。

近读裴高才著《为民喉舌》一书,提到范熙壬在1919年“经李大钊介绍,秘密加入中共”。这个表述似乎不太准确,因为1919年尚未建党,李大钊等发起组织的北京共产主义小组也是1920年10月才建立的。不过范熙壬的入党时间应该不会太晚,作为一个满怀复兴之梦的爱国人士,在军阀的黑暗统治中不断碰壁,转而将希望寄托于一种新的主义、新的政党,是很自然的选择。

1927年奉系军阀执掌北洋政府大权后,反共气焰嚣张。当年3月6日,张宗昌在南京绑架了共产国际驻华代表鲍罗廷的夫人;4月6日,张作霖派兵悍然进入附属于苏联驻华使馆的旧俄兵营院落,逮捕藏身院内的李大钊等共产党人,抄走了许多文件。这两件事立即遭到苏联政府的强烈抗议。同时包括杨度、章士钊及北大校长等知名人士在内的社会各界开始积极营救李大钊,范熙壬是其中之一。他在获闻消息后于4月7日至9日的三天内两度前往曾任奉军参谋长、最受张作霖倚重的杨宇霆(字邻葛)官邸,但没见到杨本人,只见到了张作霖的另一幕僚张宣(字楞生)。于是在9日深夜,他给杨宇霆写了封信。这封《致杨邻葛督军书》开头先提“踵访两次,仅晤楞生兄一面”,接着回忆了以前自己赴沈阳见张、杨,建议“联合南方以法律解决时局”的往事。

信中主要一段原文如下——

往事已矣,现在仍有退一步之妥协时机。党军左右交哄,枝节横生,锐气大不如前。若乘此时从世界眼光着想,消弭内争,协力对外,收回国际已失利权,勿予外人以鹬蚌相争之隙,而双方所持之政治主张,一听国民大会公决。各各约束自己所属军队,徐图刷新,编作国有。现役军人一律放下屠刀。南方主义虽新,当无不可降以相从。况南京羁鲍夫人,北京又获李大钊,左党以此二人为线索,右党即由梁燕孙、叶誉虎二人直接沟通,既可免除战祸,又可杜佛家“人死为羊,羊死为人”,互相吞噬之因果报复。此念一动,吾国内四万万人中,即可保全百分之一之生命财产。希即以此言转陈雨帅,断然行之,勿贻不可追之后悔,大局幸甚!

范熙壬写此信时,为了能让张作霖(字雨亭,故信中称“雨帅”)接受,以达到解救李大钊的目的,必定有过一番思考。他不能站在北伐军的立场说话,更不能站在共产党的立场说话,只能以这种似乎为张作霖着想的口吻,建议他通过鲍罗廷夫人和李大钊与左派联络,通过梁士诒(号燕孙)和叶恭绰(字誉虎)与右派沟通,以“消弭内争,协力对外”。而通过国民大会解决分歧,将国家推上法治轨道,则是他一贯的主张。

当他为营救事积极奔走之际,北洋政府也在抓紧整理、翻译从李大钊藏身处抄走的文件,并陆续在报刊公布。其时范的老友、驻日公使汪荣宝回国述职,偶尔获知在查抄文件中发现了介绍范熙壬入党的材料,于是要范赶紧走避。鉴于奉系军阀疯狂“反赤”的行径,为避免迫害,范不得不携眷匆匆离京。果然,就在4月下旬,《益世报》等报纸在《官方续布党案文件目录》标题下,披露了“介绍范熙壬入C.P.(即共产党)函一件”、“另一封有叙范熙壬加入共产党事”等文件内容。

范熙壬离京后,旋赴山西任国民革命军第三集团军总司令部参议,北伐结束后逐渐淡出政坛,在中国大学、民国大学等校任教授。1938年秋受重庆大学之聘,拟于武汉登舟赴渝,行前突然病逝,享年60足岁。

范熙壬是近现代史上值得纪念更值得研究的人物。上世纪80年代,台湾经世书局影印出版《清末民初期刊汇编》,所收7种期刊中《新译界》被列为第1种。台“中央研究院”院士、史学家张玉法在为该期刊汇编所写序中,称范熙壬为“改革运动健将”,指出这些期刊的共同特征是“以宪政思想的鼓吹和宪政知识的介绍为主”。著名文化史家、武汉大学教授冯天瑜获睹《新译界》后则称道该刊“着重政法、文学、时事类译述,以达中国与世界文明互相沟通的目标,……显示了一种颇高的文化追求和炽热的爱国情怀”。(《日本明治时期“新汉语”的创制与入华》)

范熙壬存世的诗文遗稿《敬胜阁集》已在台湾印行。闲暇研读,对于深入了解近代寻求中国复兴之梦的人的足迹,应该不无裨益。

(作者为上海普陀产业投资公司副总经理、高级工程师)

责任编辑 周峥嵘