揭开西南运输总处的神秘面纱

2014-03-17庄崚/口述王岚/整理

庄崚/口述+王岚/整理

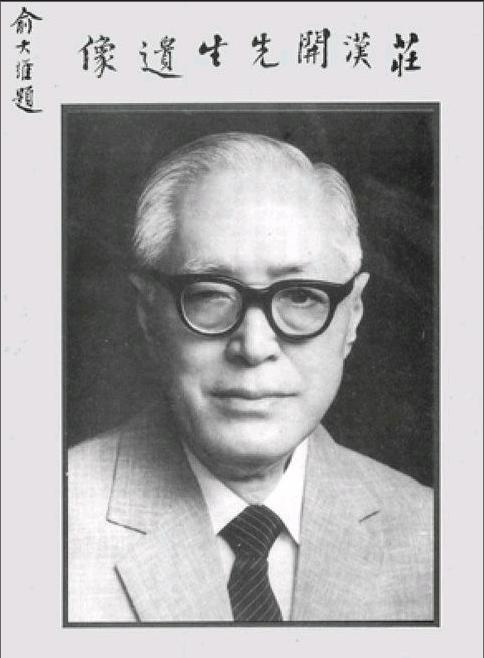

宋子良是西南运输总处

第二任主任

“七七事变”爆发,中国人民揭开了八年抗战的伟大序幕,但从当时中日两国国力对比来看,中国远远落后于日本,若要长期坚持抗战,就必须争取军械弹药、汽油汽车等军事战略物资的外援。日本侵略者也同样看到了这一关系到抗战全局的关键所在,于1937年8月20日悍然宣布封锁中国沿海,阻止其它国家援助中国的抗战物资进入中国境内。因此如何开辟有效的对外通道,击破日军封锁,成为坚持抗战的当务之急和长远之计,西南运输总处便应运而生。

西南运输总处的全称为军事委员会西南进出口物资运输总经理处,对外称西南运输公司,1937年10月1日在广州成立。最初的办公地址在广州西濠口432号的广州戏院三楼。由时任交通部次长和广州市长的曾养甫兼任主任。后因军事运输的需求和规模急剧上升,改由宋子良专任主任,并任命吴琢之、刘吉生、龚学遂三个副主任,内设公路运输、铁路运输、水路运输、警卫稽查、总务等五组,及秘书、总会计、总工程司等三室,另设购料委员会、运输研究委员会,各组室下又分设各科。

随着抗战的持久进行,西南运输总处的重要性日益凸现,跨新加坡、越南、缅甸、巴基斯坦、菲律宾五国8省,先后在香港、河内、海防、新加坡、仰光及汉口、长沙、桂林、贵阳、重庆、昆明、梧州、桂平、南宁等处设立分支机构及接转库、工程处等附属单位,形成一个对外联系香港、海防,仰光和对内联系粤、桂、湘、鄂、川、黔、滇等省的铁路、公路、水路的庞大运输网络,拥有各族员工多达2万多名。

1938年春,西南运输总处即知滇缅公路运输之重要,预为准备,2月成立昆明分处,筹办缅境接运,3月成立缅甸分处,筹办缅境运输。1938年9月,西南运输总处迁驻云南昆明,奉命统制滇缅公路运输。从那时起总处一直驻设在昆明小东门内大绿水河直到1942年结束使命。后因局势的变化和运输的需要,增减和调整了国内外分支处的机构。缅甸分处改为仰光分处,增设腊戍、八莫两支处。西南运输总处迁往云南以后,先后成立了运输人员训练所、运输事务所及滇缅路医院、遮芒诊疗所、汽车修造总厂、腾冲驮运管理所、汽车大队、各电台、仓库。1938年后,西南运输处大批车辆经仰光、腊戍循滇缅公路陆续到达。至1940年12月底为止,先后成立第一至第二十一个汽车运输大队,并另以回国华侨及华侨捐车编成华侨先锋第一、第二两大队及一抢运队。为了解决驾驶及修理和管理人员的严重不足,西南运输处于1938年冬在昆明潘家湾设立运输人员训练所,从事培训汽车驾驶员、维修技工、车队、车站和仓库管理人员以及无线电报服务员等工作。运输人员训练所第一期、第二期共招收练习司机、熟练司机、华侨司机、练习技工及站、厂、库初级职员训练等约9000人,连同粤、桂、湘区训练人数,总计在1.4万人以上,为保证抗战胜利培养和提供了大批急需的人才。

为了燃物料的及时供应,西南运输处还在昆明设有材料总库,在各重要中转地点则设有材料库和油库。同时为了办理运输业务,车辆调度、加油、拖救和司机住宿等工作,在其主要运输沿线还设立了众多运输站。这样,队、厂、库、站形成了较为完整的公路运输管理体系,其规模在当时是空前的。

我父亲曾经在《自传》中写道:“总处迁设昆明后,即在滇缅沿线设立楚雄、下关、保山、遮放等分支处;在缅甸境内设立仰光分处及腊戍支处。各机关代表亦陆续派来。尤其在美国租借法案物资开始到达后,运量更多。军火及卡车、油料、其它机器材料整船到达。物资最多者有兵工署、军政部交通司、航空委员会、交通部、中央信托局、中央银行、中国银行等。”

父亲在伯父的提携下

进入总处

我的伯父庄汉开、父亲庄汉定出生在江苏常州武进乡下的茅堰村,算得上是书香门第。伯父早慧,年仅22岁就毕业于国立浙江大学电机工程系,先后于杭州、戚墅堰及汉口电厂负责发电机械管理;1935年先后在军委会武昌及重庆行营交通处主持电信部门业务;1936年奉派前往新组建的军政部百水桥研究所主管技术研发工作。百水桥精密研究所建造于1936年,是兵工署之下新设的军用研究机关。由留学德国的兵工署技术司司长江杓任所长。研究所内分设样板工具厂,专造精细军械制造用之各种样板;材料试验处,专门试验各种材料;光学测量室,用光学测量样板之精密度。样板工具厂厂长高许培,材料试验所所长周志宏及精密测量室主任等均系留学生,享有一定学术名望。此外同济毕业生特多,如费启能、周祖彭等。时任兵工署署长是俞大维。在兵工署工作的12年间,俞大维不但注意国外科技动态,还专门成立了研究部门,开发研制适合中国国情的军械。百水桥研究所便是其中之一。八年抗战中,兵工署下辖的许多兵工厂生产了大量的武器弹药,保障了正面战场的武器供应。

伯父正是在这样的时代背景下,从1937年起,奉令调军事委员会西南进出口物质运输总处,曾在香港、越南、新加坡、印尼、缅甸等分处督导国外运来军品的接运业务。与好学的伯父正相反,我父亲却对读书不大感兴趣。他对自己的评价是:“天资迟钝,记忆力极差,背书是最头痛的事。好不容易把当天的新书念熟,应付了明天上午的背誦,但要我再背前几天的课文,则断断续续的背不完整了,不免吃手心。因此我对种田倒有点兴趣,曾想不读书去种田……”1936年9月,父亲高中毕业后未能考上大学,经伯父介绍进入南京中山门外的兵工署百水桥研究所当一名练习生。

父辈们在总处的别样人生

西南运输总处香港办事处(分处)的前身是军政部兵工署香港办事处。

1937年七七事变后,不久上海又爆发了八一三事变,上海港海运中断,兵工署决定在香港设立办事处,接运军火材料。派方兆镐为处长。1937年10月,兵工署驻香港办事处在方兆镐到港后即成立,对外称“大陆华行”,地址设在香港皇后大道公主行。兵工署和西南运输总处二者之间存在着极为深厚的纽带关系,特别是在创建之初。兵工署是西运处主要干部的重要来源,它所承担的主要国际军运任务也来自兵工署。以西南运输总处香港分处为例,基本上是由原兵工署驻香港办事处的原班人马为基础组建;西南运输总处成立后,不少成员还二面兼职,如方兆镐,既是西运处香港分处的副处长(处长宋子良兼),同时还兼任兵工署香港办事处处长等。 此种情况,在后来的越南海防、缅甸的仰光及腊戍八莫等也是如此。

兵工署香港办事处的最初成员计有15人,伯父和父亲都在其中。伯父先和陈质平(时用名黄彬)、胡超振等一起任秘书,后任业务科长。随着业务的扩大,香港办事处还陆续招聘了一些优秀本地青年员工,如出生在香港沙田的曾河福等。

香港分处的人员最多时也增加到50多人。父亲时年22岁,还没有什么资格担任正式职务,最初被派在码头做装卸工作,后专门造报表。父亲记得当时军火极大部分是步枪、机关枪子弹、机枪也有,重武器极少,大部分是德国、比利时及捷克所售给,系由港装火车运广州再转运长沙、武昌等地。

没过多久,随着抗战正面战场淞沪、忻口战役的展开,对于武器弹药等物资需求剧增。鉴于当时香港建有规模设备均上乘的海港,香港——广州又是当时最为重要的运输通道,所以西南运输总处设立伊始,便决定设立香港分处。

1938年1月正式宣布开设西南运输总处香港分处,由宋子良自兼处长,方兆镐等任副处长。兵工署所有接运军械及器材之工作完全移交西南运输总处香港分处接办,原兵工署驻港办事处大部分业务人员及运输仓库方面人员都调过去作为香港分处的基础。西南运输处分处成立后,兵工署港办的业务一并接收过去,父亲不久被任命担任办事员,做物资报表记录工作。

香港分处成立后,因不只兵工署一个机关,所以业务比较繁忙,业务方面军火运输仍是大宗,父亲曾说“记得当时苏联运来军火,有五六船,其中有大批重武器,包括坦克车100辆等。这批军火全都是由苏联船长船只亲自送到香港”。父亲由于身处装卸第一线,与这些苏联船长以及二副与水手长打交道挺多,常主动与装卸工人搭把手,有时还在本职工作做好后披上块布和工人一起干;这种做法被负责交接和从船边上上下下的苏联朋友看在眼里,因此相处得不错,交情日深,时不时会有伏特加带回处里,因为“不收不朋友”。

1938年初,一艘好像叫敖德赛号苏联船装载着一批坦克运到香港。但当时我方转运船只对这些庞然大物还缺乏条件,有时要拆卸部分部件后才能转运,不仅效率低而且还耽误时间。当时前方战事十分吃紧,父亲“初生牛犊不怕虎”,就找机会和言必称是“斯大林同志亲自派来的”船长康斯坦丁诺维奇半开玩笑地商量,能否从香港直运大陆。当时苏联还十分忌讳,不想让日本方面得知军火之事,但这位身材魁梧、留着大胡子船长的个人英雄主义色彩非常厉害,当场拍板说“行”!但想想后又要求中方对此“守口如瓶”。

父亲赶紧回来汇报,赵廷珍和邝荣锺都觉得很好,就一起向方兆镐汇报。方兆镐说这一设想很好,但运广州不行,并指示连夜派员前去踏勘。经请示总处(当时宋子良好像正在香港)后,第三天晚上,由原装苏联船将这批坦克直接运到了南沙虎门上岸。与此同时,由香港运到全新的“斯蒂贝克”两吨半货车50辆,立即编成汽车第一特别大队,对外则称“兴运公司汽车运输部”,投入了紧张、惊险的军用运输。

1939年起,时年不足30岁的伯父成为西南运输香港分处和兵工署香港办事处的业务主管。伯父在这段时日内先后辅助方兆镐与陈修和,主要承担以下两个方面的事务:

第一是利用香港通讯的便捷和信息的通畅,协助已内迁昆明的总处汇总整理国际军运物品的启运及预期到达日期等方面信息,调度与组织海防-南宁线的中越运输,对新一轮军品运输路径组织,具体就是走海防还是走仰光提出建议,有时则接受总处委托直接作出决定。

第二是尽力将广州被占后尚滞存在香港的大量军械用品转运仰光(因海防-南宁线运载当量本来就较小,现已超负荷)。

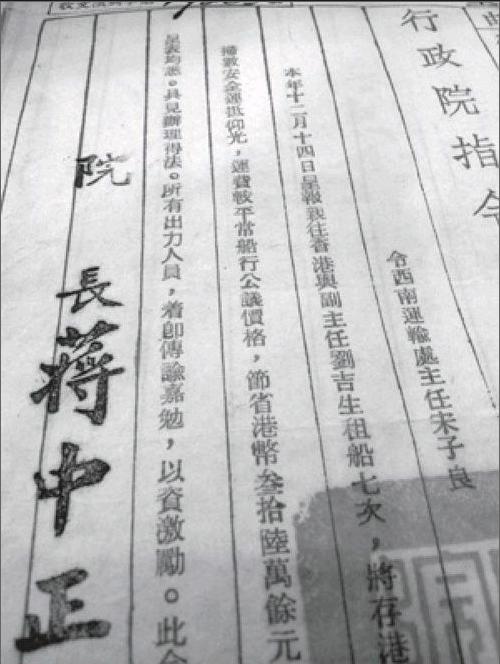

据云南档案馆全宗54目录1卷号251页32记载,1939年12月27日军委会向西南运输总处香港分处颁发嘉奖令:“将存港物资二万七千余吨,率数安全运抵仰光,着即传谕嘉勉。蒋中正。”

西南运输总处香港分处所在的公主行原址,一直保留到1979年,香港置地宣布进行中环物业重建第三期,拆卸重建公爵行及公主行,改建为公爵大厦及置地广场东翼,1983年落成。

分处处长和总处组长的人选由蒋介石亲自核准

1956年我父亲在审干时所写的《自传》中曾经提及:1938年10月,日军攻陷广州,港穗运输中断。当时滇缅公路已建成通车,军火器材,以及公私商品都经缅甸转进中国,我和兆锴、之国、启南、成辅被派到新加坡分处工作。

新加坡分处成立的原因,主要是大约有近10艘的军火器材因广州沦陷而半途卸在新加坡,需要把它们全部转运仰光进口。我曾去云南省档案馆查阅,发现全宗54目录1卷号254页22页记载,1938年10月21日,时任西南运输总处处长的宋子良给时兼任兵工署香港办事处处长的方镐的函称:“调赵廷珍、张元纶、庄汉定、张杰新、王启南、方兆锴、郭成辅等7员派赴新加坡分处。”西南运输总处人员的任命规格较高。凡分处处长和总处组长的人选由军委会委员长蒋介石亲自核准,科员以上的任命由西南运输总处处长签发。如1938年10月24日由时任西南运输总处处长宋子良签发:委郭成辅为本处新加坡会计科科员。这个在云南档案馆里有完整的记录。我父亲庄汉定在新加坡分处时是运输科科员。新加坡分处另一重大任务是由陈质平联络华侨招送八批数百名华侨司机回国参加滇缅公路运输,这是另一段可歌可泣的抗战史诗。

由于滇缅运输在抗战国际通道中举足轻重,仰光分处是当时西南运输总处在海外最大的一个分处。“1939年5月调我去仰光分处工作。此次只指调我一人,所以只有自己独自登轮起程,船名为TIRAWA客货万吨轮。”

1984年我父亲又在《我的一生》中强调指出:在八莫的7个月,时间虽短,但对我来说是一生最得意的时刻。“八莫”即西南运输总处仰光分处八莫军事运输事务所。所以,伯伯和父亲应该是在西南运输总处下属多处都工作过。

父亲获得了最高等级的

特别奖金

父亲过世后,我不断翻看父亲写的《自传》,“在5月3日情况突变紧急之下,我为了不使敌人获得军火物资,最后一个将器材放火后离开撤退。途中历尽艰险,黑夜绕过腾冲,用竹筏抢渡怒江,我都镇定自己的思绪,为大家尽力,开路在最前,抢渡在最后”。父亲那时担任运输科科长,受赵廷珍所长的全权委托,成为这次突围事实上的组织者。父亲对自己抗战经历的述说和肯定,在一定意义上是对当年奋战在西南运输总处数万员工抗日历史的评价。

事实上也是如此。1942年5月31日赵廷珍向西南运输总处上报临发字4号签呈,为在八莫参加抢运和突围人员请奖:“查本所同仁于5月3日下午撤退,由八莫步行经腾冲至保山瓦窑等处,屡经危险历尽艰难。及至踏上征程,栉风沐雨,饥寒交迫,半途又被敌人阻截,连晚绕道,生死置之度外。毫无怨言,实为难得。至本所同仁平时工作亦勤慎干练,拟应嘉奖”。 (云南省档案馆全宗54目录12卷号193页1)

签呈经主任秘书陈大经核稿后上报,时任交通部长及中缅运输总局局长俞飞鹏、副局长陈体诚迅速批复照准:“莫所同仁摒弃私人行李,携带公文款项,精神可嘉”,并向有功人员颁发特别奖金。父亲获得最高等级的特别奖金3000元。获得最高奖金的还有赵廷珍、李怀庠、王英汉、梁竞成、钱梦觉、陈伯臻、沈幼深等。

西南运输总处在最为危急的抗战初期及太平洋战争爆发前后,在极其恶劣的自然环境、极度艰难的社会环境下为当时中国战场运进了总量高达39.6万吨的枪械弹药、汽油等最急需的战略物资,有力地支援前线作战,为整个大西南后方的军工生产及交通运输建设提供了急需的物资来源,极大地鼓舞了军心和民心,作出了重大贡献。同时,西南运输总处还担负着战时易货贸易的重任,运出用来换取外援的钨、锡、锑等战略矿产品及桐油、茶叶、猪鬃等农牧产品,对稳定大后方经济发挥了重要作用。此外,西南运输总处也为战时战区厂矿、学校内迁,华侨投身抗战,战区军队输送,国内外人员的交流尽力。

如香港分处负责转运的这些武器弹药,在1938年展开的台儿庄、徐州、武汉等战役中发挥了相当大的作用;1938年年末,中国军队又先后组织南昌会战、枣宜会战、豫南会战、上高会战、第二次长沙会战,“据说长沙等大捷就有这些武器的功劳”,还有卫立煌在平型关大捷后转送给八路军的子弹中就有部分来自香港分处所运送的军火。

西南运输总处香港分处自1938年1月起至10月,主持经办的香港-广州运输通道,根据有关资料统计,共运入物资106,143吨,为支撑抗战之初的艰难岁月作出了很大贡献。同时西南运输总处还积极协助战区各机关向后方疏散的工作,抢运了许多其他战略物资和人员。

作为二战期间为数不多的在它国领土上成功运作的国际机构之一, 西南运输总处不仅是中国抗战,而且是整个世界二战期间最大的国际军运机构,为支持八年抗战和反法西斯战争最后胜利作出了特殊的贡献。

我父亲从昆明又回到重庆后,遇见了我母亲。母亲万中贤是浙江平湖人,医学世家的外祖父在汉口开设有“宏济药房”。母亲从湖北省立第二中学毕业后,考进已迁往抗战大后方的浙江大学。我父母结婚时,百多位来宾中不乏中西南运输总处的新老同事们,家中保存至今的一块大大的红绸上,那些年轻的笔迹依然清晰:“邵恩孚、沈鼎三、曾昭六、符和萱、谢承健、张瑛、陈参、周世俊、龚瑞英”等,这些名字,常常让我想起一群风华正茂的年轻人,在抗战岁月中结下的生死友情。更为令人惊喜的是,喜庆礼单上还记载着:俞署长(大维)送礼金400元。为何如此高级别的长官会给下属送这样的一份大礼?我想最重要的还是抗战时,在西南运输总处同赴国难时结下的同事情、文人情吧!

(口述者庄峻为庄汉定之子,原为上海市陆家嘴金融贸易区研究室主任,整理者王岚单位为上海市委党史研究室)

责任编辑 肖阿伍