两次访问诗人臧克家

2014-03-17雷声宏

雷声宏

有的人活着,

他已经死了。

有的人死了,

他还活着。

……

这首诗用朴素而通俗的语言,道出了一个感人至深的哲理:人生的真正价值不以死活为标志。有的人虽生如死,成为行尸走肉;有的人虽死犹生,永远活在人们的心中。这就强烈地勾画出善与恶、美与丑的鲜明对比。为着祖国和人民利益而奉献一切的人,即使死了,也是永生的……

大概是建国初期,那时我还是一个不知世事的青春少年,第一次读到这样深刻动人的诗句,犹如一阵春风沁人肺腑,荡涤灵魂,让我对这位未曾见面的诗人怀有无限的敬意,无形之中立下了效法那种永生的人的人生观和价值观的志向。

这位诗人就是大名鼎鼎的臧克家。到北京工作之后,由于工作上的需要和其它原因,我曾多次拜访过这位杰出的诗人。每次都曾认真聆听他的教诲,给我留下了深刻的印象。这里只记述两次工作上的访问。

第一次访问臧克家

1983年10月28日上午,为了纪念毛泽东同志诞辰九十周年,我陪同《红旗》杂志副总编辑马仲扬同志,专程访问了臧克家,向他约稿。

臧克家的家在东城区南小街赵堂子胡同,是一个单独的小庭院。大门口建有一座小巧别致的门楼,门框两侧贴有一副红纸黑字对联:

鹅毛飞天原无力

金石落地自有声

这是诗人自作自书的对联,未见其人,先闻其声,烘托出诗人之家的独有文化氛围。进入大门,是一个小小的院落,周边摆放着各种盆花。后来我们得知,这是臧老每天用小米投喂鸟雀的地方。

臧老见了我们,表现得很热情。我们作了自我介绍,他把我们引进了北房中厅,这是他家的会客室。客厅不大,一眼望去,两边墙壁上挂着多位著名老作家书赠的大字条幅。茶几上摆放着一块褐色小石头,后来我们得知,这是一位登山运动员从珠峰绝顶采集来的标本,作为珍贵礼物送给臧老的。臧老请我们在一条长沙发上坐下,自己则从卧室里搬出一把折叠椅,坐在我们对面。

马仲扬向他问候之后,开门见山地约请他为《红旗》杂志写一篇纪念毛主席诞辰九十周年的文章。但他并不急于回应写稿的事,而是谈到他近来的一些观感。

臧老说:“前天,我参加了一个会,会上传达了邓小平同志和陈云同志的讲话,中央号召要清除精神污染,我非常赞成。这些年来,文艺战线精神污染严重,我早就看不惯了。针对资产阶级自由化思潮泛滥,我曾多次提过意见。为此,我还特意给耀邦同志写信,说明这个问题的严重性和迫切性。”

说到这里,臧老快步走进卧室,拿出他新近出版的一部《臧克家诗文选集》,翻开第一篇,对我们说:“有人现在大吹特吹现代派,抬高徐志摩,实际上,我早在一九三四年就写过一篇文章,批评了现代派,批评了徐志摩。”他指着书上的那篇文章题目,继续说:“对外国的东西,西方的东西,当然要研究,要借鉴,但不能盲目照搬。我历来主张现代诗歌要表现现实,表现时代,表现人民。形式上要学习中国古典诗歌,学习民歌。在学习古典诗歌和民歌的优良传统的基础上,发展我国新诗歌,不能丢掉民族形式,从三十年代起,五十多年来,对这个问题我的立场没有变,观点没有变。我们要创造社会主义文艺,对西方的东西决不能盲目崇拜,全盘照搬。”臧老列举一些现象,批评一些人对西方的盲目崇拜。

臧老具有强烈的诗人的感情、气质和性格。尽管他年逾八十,仍然像年轻人一样快人快语,激情洋溢,热情奔放,几乎不容我们插话。他继续说:“为了建设社会主义精神文明,防止和反对精神污染是十分必要的,也是十分迫切的。其它工作也是这样。事实证明:调动人的工作积极性,光靠物质刺激是不行的,必须加强政治思想工作。现在,全国一年发几十亿奖金,还是调动不了人的积极性。如不加强思想教育,失去理想和方向,缺乏工作热情和生产积极性,社会主义‘四化建设也搞不上去。一切向钱看产生了不良后果。有些青年人为了挣钱,连人格国格都不要了,实在可悲!”说到这里,臧老显得有些激愤。

针对当时存在的自由化倾向,臧老提出了“三保卫”:第一、保卫党的领导和党的文艺路线、方针、政策;第二、保卫三十年代以来以鲁迅为代表的“左联”的传统和旗帜;第三、保卫几千年中华民族优秀的文化传统和“五四”以来革命的文艺传统。

谈到这里,臧老长长地叹了一声,发出了感慨:“我不是党员,我年纪老了,在党外,我尽可能发挥更大的作用。”马仲扬赞扬说:“您在党外发挥的作用会更大。”

臧老接着谈到他和毛主席的多次交往,深情地说:“我对党、对毛主席是有感情的。我曾多次和毛主席讨论诗词创作方面的问题。1957年1月,毛主席约我和袁水拍去中南海,做了两个小时的长谈,主要是谈诗歌创作问题。就在这时候,中国作家协会创办了《诗刊》杂志,我担任主编,经请示毛主席,他同意把他的十八首诗词发表在创刊号上,同时给我和各编委写了一封信,表示祝贺,并谈到写新诗的问题。以后,毛主席每有新作,总是先寄给我一份,征求意见。我知道他一贯平等待人,真诚相见,所以我就大胆而坦率地提出意见和建议。比如他的《词六首》在《人民文学》杂志发表之前,就征求过我的意见。我大胆地提了几点修改意见,他都采纳了,并于1962年4月24日给我回信说:‘你细心给我修改的几处,改得好,我完全同意。还有什么可改之处没有,请费心斟酌,赐教为盼。后来,他的诗词结集出版。在出版之前,印了一个征求意见本,提出:‘请同志们一议。我看完之后,提了二十多条意见,请田家英同志转交。诗词集出版之后,我仔细查看,发现大部分意见都采纳了。我心里十分激动,也十分钦佩。”

臧老停了一会儿,若有所思地说:“现在,有的人总是不放过毛主席,写诗词、写文章、写剧本骂毛主席。比方有人写《人·神·英雄》,影射毛主席;有人写《吴王金戈》影射毛主席;有人写长城,借骂秦始皇影射毛主席……。我是不赞成他们的,我每次遇到这种情况就感到非常伤心,常常流泪。我考虑过,打算写一篇回忆文章,回顾我和毛主席多年来的交往和友谊。我要抒发我的真实感情,来表达对毛主席的感激之情。”

臧老越说越激动。说到这里停了下来,又走进卧室,拿出了毛主席亲笔写给他的几封信的复印件,展示给我们看。深情地说:“对人对事,决不能感情用事。对毛主席要有公正评价。‘不识庐山真面目,只缘身在此山中。要正确评价毛主席,必须冷静下来,要拉开距离来看,才能客观、公正……。我想了想,我就打算以《拉开距离看……》为题,为你们写一篇文章,你们看,怎么样?”

马仲扬立即回应道:“很好。希望您以毛主席和您讨论诗词为题,为我们写篇文章。”

大约谈了一个多钟头之后,我们才告辞。马仲扬起身说:“就这样,我们期待您的大作。再见!”回来以后,我们就把臧克家的文章,正式列入选题计划。

一个多月之后,正当我们等候臧老的稿件之际,马仲扬突然收到臧老的来信。信中说,因身体不适,文章就不写了。见了他的信,我们颇感惊讶和无奈,怎么办呢?马仲扬和我商量:毕竟臧老年事已高,身体欠佳,难以履约,不能勉强。那就算了吧!于是便从发稿计划中删去了这个选题。

可是,过了不久,他却突然将稿子写好寄来了。并附信说,他想了想,不写不好,所以又写了。高兴之余,我们觉得有点好笑,臧老真是诗人脾气,感情用事,变化无常。

第二次访问臧克家

为了表示对臧老的感谢,刚过完新年,马仲扬就约我再次去看望臧老。

1984年1月4日上午,我们再次来到臧老家。臧老照样热情接待。马仲扬客气地说:“今天我们特意来看望您,感谢您为我们写稿,同时给您拜年。”

臧老显得格外兴奋,还是那样口若悬河、滔滔不绝地说:“前几天,贺敬之到我这里来,对文艺界现状很不满意。说是柯岩写文章评论了一篇作品,遭到攻击,贺敬之显得很激动。说现在不能开展文艺批评,一批评就成了仇敌。”马仲扬表示赞同地说:“是这样。这种现象很不正常。”臧老接着说:“对于文艺领域内的精神污染,一定要予以清除。否则,会贻误读者,贻误下一代。但是,清除的范围不要搞得太宽了,应当划一个界限。”马仲扬说:“有的把所谓奇装异服、披肩发什么的,也当作‘精神污染,这就不对了。”臧老说:“不能搞得草木皆兵。”马仲扬说:“臧老讲得很对。清理精神污染,一是范围不能搞得太宽,二是要以理服人,不能以势压人。”

说到这里,臧老又改变了话题。他说:“最近,我给胡耀邦同志写了一封信,请他注意两个问题:一是要他注意仪表和风度,不要在做报告时,一激动就跳起来,因为你是国家领导人,要庄重;二是凡是重大的决定,要三思而行,不要草率决策,而后又改。如对待顾尔镡问题处理,就是如此。耀邦同志虚心接受了我的建议,很快就给我回信表示感谢。”

稍停了一会儿,臧老又对当前正在开展的整党问题发表了看法。他说:“这次整党,很有必要,我完全赞成,尤其是文艺界。我希望通过整党能做到两条:一是通过整党真正达到共产党员的水平,对党员作家而言,要做到党员第一,作家第二;二是要真正拿起批评与自我批评的武器,认真地开展。被批评者要虚心听取,有则改之,无则加勉。不要一批评就成了仇敌。”他列举了几位知名的党员作家,说他们根本批评不得,一批评就暴跳起来。

他又说:“现在,知识分子成了工人阶级的一部分,但知识分子仍然要改造世界观,不改造世界观怎么能紧跟形势?不要一提改造世界观就头痛。对这个问题,我写过一封信,表明我的观点,结果闹得满城风雨,连香港的报纸也大造舆论。但我至今还坚持自己的观点。” 马仲扬点头表示赞赏。

最后,臧老感慨地说:“人老了,理论文章我是写不出来了。你们上次来约我写稿,本来说好写一篇回忆毛主席的文章。但后来又想,我一写回忆毛主席的文章就容易动感情,一动感情就要批评那些骂毛主席的人。这样一来,又要招来更多人的骂。因此,我曾写信给你们,文章就不写了。后来,我老伴知道了,批评我说:‘你给《人民日报》、《光明日报》都写了稿子,为什么不给《红旗》写呢?我想了想,她说得也对,这才下决心写。文章写得不好,请你们斧正。”马仲扬说:“文章写得很好,我看过了,决定采用。”

我们向臧老告辞,对他的盛情接待表示真诚的感谢。1984年1月26日出版的《红旗》杂志第二期上,刊出了臧克家的文章:《毛泽东同志与诗》。

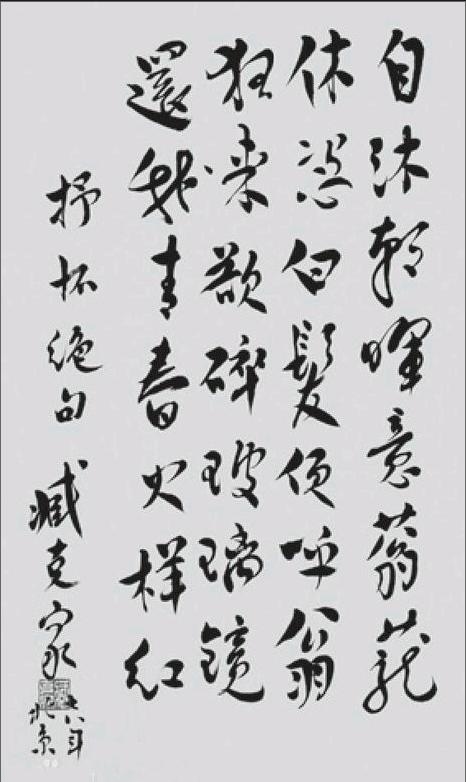

十多年中,我和臧老有过多次交往,从他的言传身教中学到不少宝贵的东西,彼此结下了深厚的友谊。他曾主动将自己的一首诗写成大字条幅赠给我,至今还挂在我书房兼卧室墙壁上。从诗中可以看出他求真务实的处世哲学和爱憎分明的为人之道。现在抄录如下:

黄金足赤从来少,

白璧无瑕自古稀;

魔道分明浓划线,

是非不许半毫移。

(作者为求是杂志社研究所副所长、编审)

责任编辑 肖阿伍