智慧城市的五维度模型研究

2014-03-15张振刚张小娟

张振刚,张小娟

( 华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510641)

1 引言

随着新一代信息技术的迅猛发展及其在经济社会领域的创新应用,智慧城市成为国际社会关注的热点和焦点,推进智慧城市建设成为我国国家新型城镇化战略的重要组成部分[1]。

本文将基于系统科学理论、公共管理理论、城市规划理论探讨和分析智慧城市不同的理论视角,并在此基础上构建智慧城市系统的五维度模型。

2 智慧城市的理论视角

2.1 智慧城市的系统科学理论视角

系统科学理论揭示了智慧城市系统中集体智慧的形成机制以及“人”与“物”系统性运作的结构和组织方式。系统思想建立在两组概念上:突现与等级体,通讯与控制[2]。在研究中,博尔丁按照系统的复杂程度将其划分9 大类型的系统,并指出其中的1 ~3 层属于物理系统,4 ~6 层属于生物系统,7 ~8 层属于人和社会系统,第9 层是比前面8 层更复杂的“不可知物”,如“上帝观念”[3]。按照起源的不同,切克兰德将世界上的系统划分为自然系统(宇宙的起源形成的)、人工物理系统(自然系统中的人设计出来的服务于人的目的的人造系统,如电车,火箭等)、人工抽象系统(人类创造出来的代表着人类精神的有序的有意识的产品,如诗歌,哲学等,以人工物理系统为载体而存在)和人类活动系统(人类的设计行为形成的无数有序排列的人类活动的集合),并指出系统思想就是确定每个类的系统的性质以及它们结合和相互作用形成的呈现突现性质的更大系统[2]。在智慧城市系统中,集体智慧、 “人”、“物”分别属于不同的复杂层级, “人”位于比“物”高一层次的系统中,“物”属于人造物理系统,“人”位于人类活动系统,而两者结合突现的集体智慧位于比“人”高一层级的人工抽象系统,“物”、“人”、集体智慧分别属于不同的系统层级,并共同形成一个具有突现特征的更大的智慧城市系统。

对于系统而言,等级的维持需要一系列为着调节或控制而进行的信息交换过程,如果系统想要经受住由环境支配的冲击,由开放系统所构成的等级体就必定需要通信和控制过程。根据爱什比的必要多样性法则“控制者的多样性必须等于或大于被控制者的多样性”,为了应对环境的多样变化,操作需要以一种自治方式发挥最大的行动能力,如果管理者对操作的多样性限制过多,则系统难以适应环境变化,如果控制不利,则又会使组织随波逐流,达不到任何目标[4]。在智慧城市系统中,“物”、“人”、集体智慧分别体现了环境、操作、管理的复杂性,智慧城市系统要发展成为一个能与环境实现良性互动并自我发展完善的具有强大生命力的系统,需要建立一定的组织管理机制来发展集体智慧的多样性,同时也要为“人”的自治提供必要的空间,从而更好地应对环境中“物”的多样性。

2.2 智慧城市的公共管理理论视角

公共管理理论揭示了智慧城市系统中利用集体智慧对“人”的行为进行引导和调节应该遵循的基本规律。随着各类社会组织的出现和发展,以及政府干预的问题以及市场缺陷的存在,人们开始重视第三部门:存在于政府和市场之间,以自愿参与、民主管理机制和非营利为运行基础的组织,主要涉及环保、医疗、教育、慈善等领域[5]。

在智慧城市系统中,为了实现城市的科学发展,需要综合运用政府、市场、社会三种力量对城市中人的行为进行引导和调节。其中,政府是一种他组织力量,市场、社会属于一种自组织力量,三者之间存在着此消彼长的关系,应该根据三者的特征和优势平衡三种力量,在充分发挥政府的理性干预力量以保证经济社会的安全、协调、平稳运行的同时,一方面要充分利用社会的自组织力量来协助政府进行社会管理和提供公共服务,创造包容有序、民生幸福的社会环境,另一方面利用市场的平等性、竞争性、开放性特征,充分发挥市场在资源配置活动中调动积极性和激励创新创业的作用,创造富有活力、运作高效的经济环境。

2.3 智慧城市的城市规划理论视角

城市规划理论揭示了智慧城市系统中的“人”按照集体智慧的部署对“物”的设计和规划应该遵循的基本规律。城市规划作为一种社会变革的手段,把区域内的经济活动组织、社会活动安排、物质环境的布置以及付诸实施的经济保证等都纳入到城市规划的内容中[6]。吴良镛院士起草的《北京宪章》提出21 世纪建筑事业发展应该着眼于人居环境建设,必须统筹兼顾、妥善处理以下五个方面的内容:生态(正视生态困境,加强生态意识)、经济(使人居环境建设和经济发展良性互动)、科技(充分利用科学技术,推进经济发展和社会繁荣)、社会(关怀最广大人民群众,重视社会发展的整体利益)、文化(推动建设文化和艺术的创造、发展和繁荣)[7]。由此可见,城市规划不是简单地对城市的物质空间进行设计,而是在综合考量关系城市未来发展的关键要素的基础上对城市空间发展做出的统筹安排。在智慧城市系统中,集体智慧是城市中的“人”统筹考虑城市人居环境建设所涉及的经济、社会、生态、技术、基础设施等重要内容而对城市中物质实体的智能化改造和城市物质空间的规划进行的一种系统性、整体性的思考和综合部署,它通过理性设计和因势利导,为居民创造一个综合的多功能的生存环境。

3 智慧城市五维度模型构建

智慧城市系统是一个包含着由各种联系和作用机制组合的集体智慧、“人”、“物”所组成的复杂大系统。为了清楚地表述这样一个复杂的大系统,本文将借鉴表示和解释组合复杂性的综合微观分析方法[8],建立一个由清晰组合的宏观个体以及清晰定位的许多微观个体所组成的智慧城市大系统——智慧城市的五维度模型。

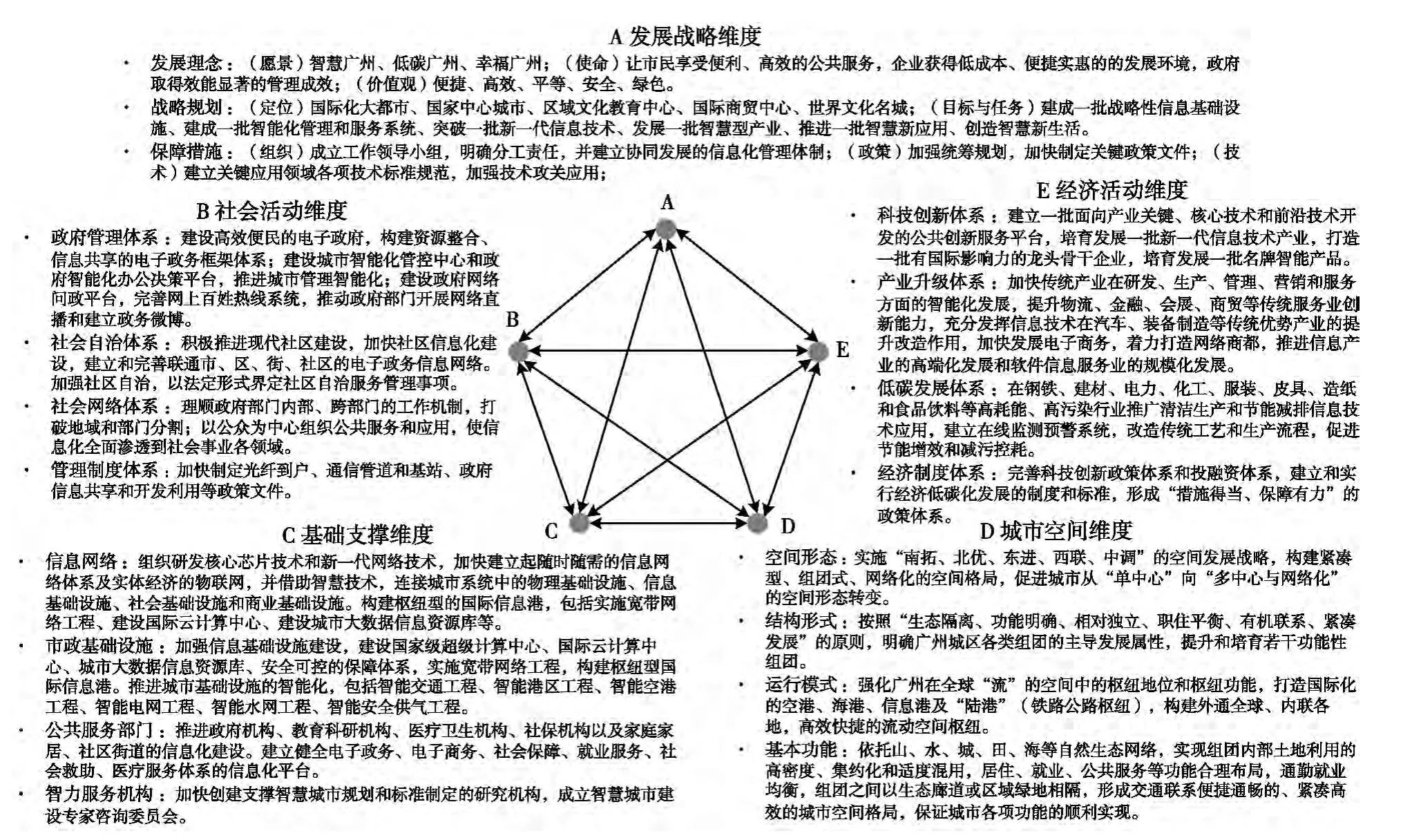

本文将智慧城市系统划分为三个层次:理念层、活动层、物理层。智慧城市系统主要包括五个维度:发展战略维度、社会活动维度、经济活动维度、基础支撑维度、城市空间维度,其中发展战略维度位于理念层,社会活动维度和经济活动维度位于活动层,基础支撑维度和城市空间维度位于物理层。

3.1 理念层

我国的智慧城市理念主要来自于IBM 的战略性输入,但这种外生的制度设计未必能够有效应对我国城市化进程中的深层次问题,因此,应该重塑我国智慧城市的基本理念和核心价值,提出符合我国实际的智慧城市理念[9]。智慧城市中“物”形成的智能系统和“人”交互形成的社会网络为开展关于城市未来发展方向的民主讨论提供了一种高效的交流平台,可以帮助城市更有效地了解市民对智慧城市的期望,并将这种信息反馈整合到智慧城市建设规划中[10],形成智慧城市的集体智慧。因此,理念层对智慧城市建设与发展的理念进行收集、梳理和凝练,并以战略规划的形式予以具体细化,是城市集体智慧的集中体现,呈现于智慧城市的发展战略维度中,主要包括发展理念、战略规划和保障措施三个部分。

(1)发展理念。发展理念是智慧城市发展的精神向往和价值追求,主要包括智慧城市的愿景、使命、价值观。愿景展现了人们希望通过建设智慧城市实现的未来的城市发展图景,如生态良好、富有创新、民生幸福的城市,它是指引智慧城市建设的根本前提,它决定了智慧城市的建设目标和战略任务,进而影响智慧城市建设中的人力安排与资源配置行为[10]。使命体现了智慧城市利用信息技术为促进城市

经济、社会、生态可持续发展应承担的任务和应做出的贡献,价值观表达了智慧城市的价值取向和价值追求,如健康与安全、方便与快捷、公平与平等。

(2)战略规划。战略规划是对发展理念的操作化,它依据城市内外部环境条件和资源状况对智慧城市发展进行全局性谋划和具体展开,主要包括战略定位、战略目标和战略任务。战略定位是对城市的性质及其未来发展地位的基本判断和选择,主要包括城市发展的关系定位(如国际化大都市、区域中心城市)和功能定位(如金融中心、文化名城、旅游之都),以明确智慧城市建设的战略着力点。战略目标是对愿景及定位的展开和细化,是对智慧城市建设预期达到水平的具体规定,具有有效性、可度量性以及有明确的优先级顺序等特征[11]。战略任务是对战略目标的进一步分解,具有明确的任务内容,并指明哪些人员在什么时间什么地点来完成什么任务以及完成到什么程度[11]。

(3)保障措施。智慧城市发展理念和战略规划的贯彻落实以及智慧城市系统的高效、有序运行需要一系列保障措施的支持,主要有组织领导、政策规范、资金来源和使用、人才培养和引进、技术研发、信息安全保障体系建设等内容。

3.2 活动层

活动层是由城市中人们进行的各种类型的活动组成,由于人具有不同价值观和利益追求,因此,城市中人们的活动呈现较大的复杂性。智慧城市系统中“人”所开展的最关键、最核心的活动是社会活动和经济活动,在活动层中体现在智慧城市系统的社会活动维度和经济活动维度中。

(1)社会活动维度。实现“物”的智慧的智能系统的运用以及提升“人”的智慧的社会网络的建立对政府社会管理活动和社会自治活动产生了深远的影响,促进了政府提供公共服务能力的提高和城市治理模式的变革,主要体现在社会活动维度中。社会活动维度中主要有四个组成部分:①政府管理体系。构建以“纵向贯通、横向联动、资源共享、政民互动”为特征的智慧政府,一方面以较低的成本、较高的效率进行城市管理,并为居民提供高层次、细化的公共服务[12],另一方面构建城市网络公共空间和政府网络问政平台,完善综合决策机制,使政民网络互动成为公众参与政府决策的重要平台。②社会自治体系。加强社区信息化建设,使所有社区居民都能接入网络平台,构建社区综合服务管理信息化平台,及时反馈居民各层次的利益需求,引导业主委员会、物业管理机构、各类社会组织积极参与社区服务和管理,完善社区自治和服务功能[1]。③社会网络体系。建立政府与各社会主体之间,以及各类社会主体之间的互联互通,使它们之间形成网络式的沟通联系机制,实现信息的顺畅流通和公共服务供给与需求的有效对接。④管理制度体系。制定相应的法律、法规、政策来支持、引导和规范新的社会管理体制和公共服务体制的形成。

(2)经济活动维度。智慧城市是信息技术的创新及应用,智慧城市建设必须依托技术创新和高技术产业发展[13]。智慧城市系统的经济活动维度以具有较强的创新能力为主要特征,通过科技创新激发经济发展的活力,通过发展绿色低碳经济促进经济发展方式的转变,进而实现城市经济的繁荣和持续增长。经济活动维度主要有四个组成部分:①科技创新体系。一方面,依托信息技术建立和发展政府、企业、个人以及各种组织之间多维、新型的协作关系,激励政府、企业和个人在智慧基础设施之上进行科技和业务的创新应用,为城市提供源源不断的发展动力[12],另一方面,搭建支持自主创新的智慧平台,整合科研机构、高校和企业中的研发力量,建立以市场为导向、以企业为主体、产学研相结合的技术创新体制,促进智慧城市建设核心技术的突破和创新应用[9]。②产业升级体系。主要体现在两个方面,一是传统产业的智慧化改造,即新一代信息技术对传统产业研发、设计、生产、管理与销售等各个环节的优化提升,以及电子商务的发展,二是新一代信息技术发展所催生的新兴产业的发展,如物联网制造业、物联网服务业、智慧家居等。③低碳发展体系。主要包括两大范畴,一是实现IT 技术本身的低碳化发展,实现信息科技产品的生产过程、终端消费使用过程以及通讯系统的运行都能更环保和节能[14],二是利用ICT 为代表的信息技术提高不同行业领域中能源、资源使用效率以及减少二氧化碳排放,实现绿色生产[11]。④经济制度体系。引导、支持经济创新发展的相关法律、法规、政策等因素。

3.3 物理层

物理层是人们依据自身需求及城市发展需要而对城市的自然环境进行改造所形成的物质形态,即所谓的“人工物理系统”。智慧城市系统的物理层体现了被改造和设计的“物”形成的智能系统的物质存在形式,主要包括对智慧城市系统运行和发展有起到关键支持作用的基础支撑维度和城市空间维度。

(1)基础支撑维度。基础支撑维度的主要特征是具有较高的智能化水平,它依托专业水平高的智力服务机构,通过对城市基础设施及公共服务部门的智能化改造建立信息网络体系,为城市的数字化、智能化运行提供技术支持、智力支持和物质保障。基础支撑维度主要有四个组成部分:①信息网络。以传感网、物联网、互联网、云计算为核心的感知、接入、数据处理系统所形成的人与人、人与物、物与物互联互通的信息网络。②市政基础设施。主要包括城市能源动力、水源和供排水、邮电通讯、交通运输、城市安全防灾等基础设施的智能化改造,发展智能交通、智能水务、智能电网、智能管网以及智能建筑,实现基础设施的智能化[1]。③公共服务部门。对包括公共行政、文化教育、医疗卫生、文化娱乐、商务服务、社会福利在内的公共服务部门进行信息化建设,建立相应的信息化平台。④智力服务机构。培育和发展一批专业水平高、具有较高的知名度和影响力的大学科研院所和专业咨询机构,以及从事智慧城市建设相关研发、规划和培训的企事业单位,为智慧城市的建设和科学发展提供智力咨询服务。

(2)城市空间维度。城市空间维度为智慧城市提供科学合理的空间布局规划,构建人与人、人与环境和谐发展的城市空间。城市空间维度主要有四个组成部分:①空间形态。信息技术的发展弱化了人们对空间距离的概念,但空间距离的接近对城市发展的有利影响是信息技术不可替代的。智慧城市的空间形态是一种集中、紧凑型的城市形态,对城市的经济效益、环境保护、居民健康保健、文化交流、社会治安等均有积极影响[15]。②结构形式。主要是对城市系统的经济结构、社会结构、生物群落结构、物质空间结构进行统筹考虑和统一规划,将智慧城市空间打造成为集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间和绿色可持续的生态空间相结合的统一体。③运行模式。智慧城市通过建设综合交通运输网络和智能化的信息网络形成“点—链—网”良好耦合的、无所不在的、立体的网络运行模式。④基本功能。城市系统功能的发挥是靠系统中连续不断的物质流、能量流、信息流、人口流和资金流等流态的顺畅流通来实现和维持的[16],智慧城市通过合理地布局城市中市政公用设施、公共服务设施、生活服务设施,优化调整城市用地结构,促进城市社会生产、物质循环、能量流动、信息传播功能的顺利实现。

由以上分析可知,基础支撑维度和城市空间维度所形成的“物”的智能系统与社会活动维度和经济活动维度代表的“人”的交互、共享、合作共同升华、凝练出实现城市科学发展的集体智慧,同时,凝结集体智慧的发展战略维度按照城市科学发展的要求对经济活动维度和社会活动维度中“人”的行为进行引导和调节,对基础支撑维度和城市空间维度中的“物”进行设计和规划,从而建立一个智慧的城市。

4 广州智慧城市模型的案例分析

围绕广州新型城市化建设的战略部署,参考智慧广州建设的实施意见,构建了智慧广州的五维度模型(见图1)。由图可知,广州智慧城市的五维度模型以一种系统性、整体性的思维对广州智慧城市建设的核心要素进行了归纳、梳理和综合集成,是对广州实现智慧发展的科学谋划。同时,广州的智慧城市建设是一项系统工程,需要在发展战略维度、社会活动维度、经济活动维度、基础支撑维度和城市空间维度进行精心设计和统筹规划,通过它们的协调运作实现智慧广州建设的美好愿景。

图1 智慧广州五维度模型示意图

[1]新华社. 国家新型城镇化规划(2014 -2020 年)(EB/OL). 2014 - 03 - 16. http://www. gov. cn/xinwen/2014 - 03/16/content_2639841. htm.

[2]P·切克兰德. 系统论的思想与实践[M].左晓斯等译. 北京:华夏出版社,1990.

[3]W·理查德·斯科特等. 组织理论:理性、自然与开放系统的视角[M].高俊山译. 北京:中国人民大学出版社,2011.

[4]迈克尔·C·杰克逊. 系统思考:适于管理者的创造性整体论[M].高飞等译. 北京:中国人民大学出版社,2005.

[5]王晋. 第三部门:市场与政府的非零和产物[J].政治学研究,2004,(3):107 -116.

[6]金经元. 霍华德的理论及其贡献[J].国际城市规划,1990,(1):40 -44.

[7]吴良镛.21 世纪建筑学的展望[J].建筑学报,1998,(12):4 -12.

[8](英)欧阳莹之. 复杂系统理论基础[M].田宝国等译. 上海:上海科技教育出版社,2002.

[9]陈友福,张毅,杨凯瑞. 我国智慧城市建设风险分析[J].中国科技论坛,2013,(3):45 -50.

[10]许庆瑞,吴志岩,陈力田. 智慧城市的愿景与架构[J].管理工程学报,2012,(4):1 -7.

[11]王广斌,崔庆宏. 欧洲智慧城市建设案例研究:内容、问题及启示[J].中国科技论坛,2013,(7):123 -128.

[12]史璐. 智慧城市的原理及其在我国城市发展中的功能和意义[J].中国科技论坛,2011,(5):97 -102.

[13]辜胜阻,杨建武,刘江日. 当前我国智慧城市建设中的问题与对策[J].中国软科学,2013,(1):6 -12.

[14]陈江岚,王兴全. 智慧城市论丛[M].上海:上海社会科学院出版社,2011.

[15]梁桂全. 广州新型城市化发展战略研究[M].广州:广州出版社,2012.

[16]吴志强,李德华. 城市规划原理(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[17]沈奎. 广州新型城市化发展的实践与探索(一)[M].广州:广州出版社,2012.