近地小行星:美国载人航天新目的地

2014-03-13黄志澄

近地小行星:美国载人航天新目的地

黄志澄:空气动力学家、航天技术专家、技术评论家。长期从事空气动力学、航天发展战略研究,为我国大型试验基地建设、载人航天方案论证、新型航天器研制做出了贡献。近十年来从事科学、技术与社会等宏观科学领域研究,在国内外有较大影响。

进入21世纪后,美国就开始研究,完成“国际空间站”任务后美国载人航天下一个目的地是哪里?

美国总统布什曾于2004年提议将在2020年前重返月球,并在那里建立月球基地,为进行载人探测火星做准备。美国航空航天局(NASA)开始执行一项研发“战神”(Ares)系列火箭和“猎户座”(Orion)飞船的“星座计划”。奥巴马总统上台后,面临金融危机和财政压力,考虑到“星座计划”基本上是采用当年“阿波罗”计划的技术,月球资源开发的前景也不太明朗,中国正在发展探月技术等,决定对美国载人航天计划进行调整。2010年4月奥巴马提出了美国“21世纪太空探索战略”,计划在2025年实现小行星载人探索任务,在21世纪30年代中期实现进入火星轨道的载人飞行,而后载人登陆火星。同年10月,奥巴马签署了《2011年NASA授权法案》,决定了近地轨道以远空间的载人航天目标,除了小行星、火星外还包括月球,同时也尽可能利用“星座计划”开发的技术。

2012年NASA发布了《可持续的载人太空探索路线图》,提出了多目的地的载人太空探索战略,探索的长期目标定为载人登陆火星,而近期则提出了捕获、转向和航天员登陆小行星的计划,企图把应对小行星可能撞击地球的威胁,开发小行星矿产资源和发展载人太空探索技术结合起来。

1 探索近地小行星的意义

仔细阅读这个路线图,不难发现NASA已将近地小行星作为美国载人航天的近期目的地。探索近地小行星,不仅可以揭示太阳系的形成和地球生命起源等科学问题,而且可以预测和应对小行星撞击地球的威胁。可能给人类带来巨大恐慌和灾难的太空天体威胁,当属自然天体与地球可能发生的碰撞。事实上,这离人类并不遥远,例如科学家最近预测,在2032年前后可能有小行星撞上地球;又如,2013年2月在俄罗斯车里雅宾斯克发生的陨石坠落事件。虽然一些报道有夸大危险之嫌,但对此绝不能轻视。通常,这种较大规模的碰撞发生频率较低,一般几十年才有一次,但它对人类社会可能造成的损失十分巨大。

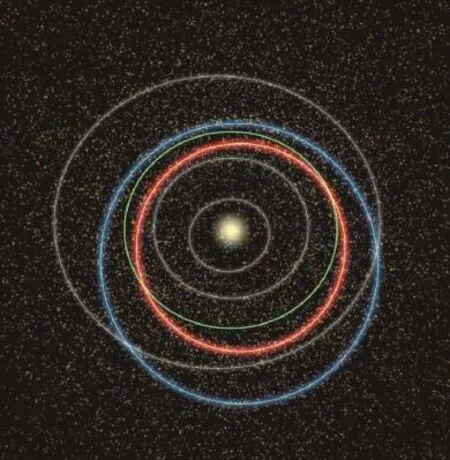

NASA公布的近地小行星轨道

太空小型天体与地球的碰撞,其实是一种正常的自然现象,每秒钟都会有大量来自太空的微小颗粒冲进大气层,每年都有直径超过1m的天体坠落地球,每隔一二十年就会有直径达到10m以上(例如在车里雅宾斯克落下的陨石)的天体“造访”地球。最危险天体的直径能够达到数十米,它的坠落可将一座大城市夷为平地。不过,这样的天体与地球相遇一次,需要数百年的时间。虽然这是小概率事件,但并不能因此低估小行星体对地球的冲撞。为了避免天体袭击地球,人类需要采取相应措施,以防患于未然。

其次,在过去的100年间,全球人口从15亿爆炸性地增长到今天超过70亿,从而使人类对资源的需求也出现了相应的爆炸性增长。为了满足这种增长的需求,除了要加强全社会的资源回收利用率之外,人类也必须前往一些前所未有的新疆域,进行矿产资源的开发工作,比如开发海底的矿产资源等。小行星是太阳系在45亿年前形成初期遗留下来的产物,它是岩石和尘埃的聚集体,有时候还含有一些冰和有机物质。因此,小行星或许将会成为人类开发矿产资源的下一个目的地。

小行星一般可以划分为三类:表面较暗的是C型小行星,它富含碳质,并拥有较高含量的水分,还有一些含水的粘土矿物;稍显明亮的是S型小行星,主要由岩石组成,其水含量相对低一些,但含有很大比例的金属,主要是铁、镍和钴;最后一类是更明亮的M型小行星,其金属含量比一般的S型小行星还高出10倍以上。虽然我们目前更多地关注后两类小行星,但在未来人类向整个太阳系扩展生存空间时,富含水的C型小行星将显得尤为重要。由此可见,小行星采矿将是本世纪的一个新兴行业,我们既可以对小行星上的贵金属进行开采,补充地球上稀缺的资源;又可以利用小行星岩石中的铁来制造新的航天器,分解含水矿物的水来制成氢和氧,当作火箭的燃料。

在技术上,探索近地小行星可以早于探索火星,以便NASA可以通过这个项目,试验为探索火星正在研制的“航天运载系统”(SLS)和Orion飞船,从而使探索火星减少风险。对于美国公众十分关心的载人太空探索,也可以有一个近期的成果,以鼓励士气。

2 NASA的“小行星转向任务”(ARM)

2012年12月,NASA向白宫提交了一份ARM项目(也有媒体称之为“小行星捕获计划”)的报告,将整个任务分成鉴别、转向和探索3个阶段。该报告指出:开发小行星的想法早在100多年前就已经提出,只不过相应的技术目前才成熟。想成功捕获小行星,希望做三件事:首先要能找到一个满足质量、大小等条件的近地小行星;其次还要有一套足够强大的太阳能电动推进系统,能够将小行星带离原有轨道;最后要能在2020年左右安排相关人员对这颗小行星进行勘探和开采。

由此可见,这个计划首先要确定1颗飞经月地空间的小行星作为目标。目前,NASA已将目标小行星的大小定位在7.6m左右,质量接近500t,并从7000多颗近地小行星中圈定了尺寸和轨道都符合要求的13颗小行星,然后准备筛选出其中的2颗,最后再从中确定1颗来实施计划。第二步是捕获这颗小行星,并改变其轨道,让其变成月球的卫星,最后要派航天员登上这颗小行星,进行实地勘测。这颗小行星也可充当日后航天员登陆火星时进行补给的中转站。在奥巴马总统提出的NASA 2014年预算中,已计划用 1亿美元来启动这个项目。

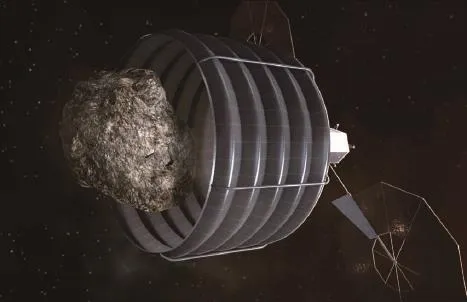

NASA正在审查96种关于小行星捕获的方案,并在2013年9月30日-10月2日的公开研讨会上对小行星捕获方案进行了深入探讨。其中主要方案由NASA和加州理工学院共同编制,该方案选择宇宙神-5火箭发射质量为5.5t的“小行星捕获转向舱”(ACR)来承担任务。ACR有两副可展开的太阳电池翼,可发出40kW电功率。ACR在飞到407km高度后,将轨道的远地点调整到月球轨道的高度,并用2.2年时间飞至月球轨道;然后再利用太阳能电推进系统和月球引力辅助飞行,用1.7年时间飞向目标小行星。一旦ACR靠近小行星后,就会释放出一个直径约15m宽的巨大“袋子”,将这颗小行星裹住,从而使这颗小行星成为ACR的“囊中之物”。当ACR成功“网”住小行星后,它就会启动推进器将小行星推离原有轨道,并至少用2年时间飞到月球轨道上,让其成为绕月卫星。由于这个方案只是一个初步设想,所以今后实施的方案,估计将有很大变化。NASA将在2021年由正在研发的SLS和Orion飞船运送航天员登陆这颗小行星,并采集小行星岩石样本,对小行星进行全面而彻底的考察。整个计划将在2025年左右完成。

ACR示意图

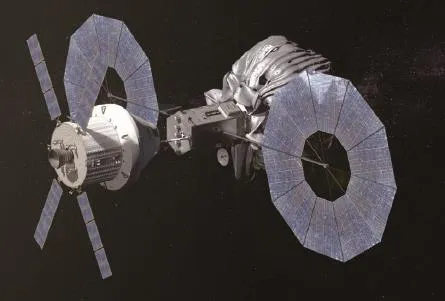

Orion飞船和ACR对接在一起

无论是小行星的探测,还是小行星的捕获和开发,NASA都呼吁民间及私营企业参与进来。2013年早些时候,位于西雅图的行星资源(PR)公司表示,打算在未来10年内开采近地小行星上的矿藏,并计划在2016年发射一艘无人飞船前往一颗小行星,并把样本带回地球。

3 发展小行星探测器

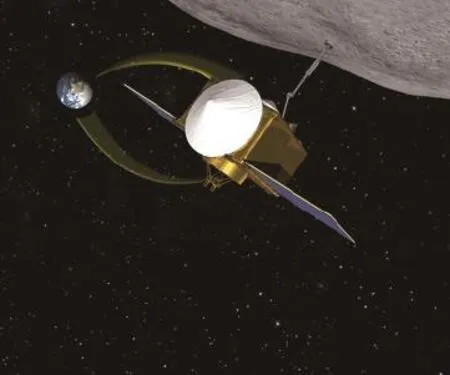

美国ARM计划成功的前提是找到符合需求的近地小行星。为此,除了应用地面天文设备外,NASA在2009年发射的空间望远镜“宽视场红外测量探测器”(WISE)将在这项任务中发挥重要作用。此外,美国过去已发射了多个小行星探测器,如“近地小行星交会”(NEAR)、“黎明”(Dawn)探测器等,但显然还无法满足当前的任务需求。因此,计划将于2016年9月发射的“起源、光谱解译、资源辨识、防护-风化层探测器”(OSIRIS-REx)就显得十分重要。该项目计划投资大约8亿美元,由美国亚利桑那大学领衔,NASA戈达德航天飞行中心提供任务的整体管理、系统工程、安全及保障工作,洛马公司空间系统分公司负责该探测器本体的研制。OSIRIS-REx探测器将于2018年10月抵达直径为575m的岩石小行星Bennu(编号1999 RQ36),将对这颗小行星开展详细考察,随后从其地表采集样品并在2023年带回地球。

OSIRIS-REx探测器

小行星记录着有关太阳系诞生和演化的重要信息,对其样品进行的分析将有助于人类加深对行星形成和生命起源等重要问题的认识。除此之外,OSIRIS-REx探测器也将仔细测量太阳光对小行星的轨道造成的变化,这将帮助天文学家更好地了解太阳光压对小行星轨道造成的影响,提升轨道预测精度,从而有助于保护地球免遭小天体撞击。

NASA问计全球

NASA的ARM项目在美国国会和学术界引发了一些争议,例如,在规定时间内是否有一个符合要求的小行星经过月地空间,而又不会对地球构成威胁;计划是否真的对火星探索等长期太空探索有益;这个计划是否会分散NASA实施载人火星探索的精力。但是经过NASA解释和广泛的讨论之后,目前在美国国内已取得了基本共识:近地小行星是近期载人太空探索最有价值的目标,也是远期太空探索“自然的跳板”。这个计划如能实现,将确保美国在世界航天的领导地位,而其军事潜力也不言而喻。

当前NASA最忧虑的仍然是能否及时找到这颗小行星,因此在2013年6月18日发起了一项名为“大挑战”的活动,呼吁全世界所有的组织和团体,无论是私人的还是公共的,无论是学术类的还是其他的,都能一起来出谋划策,寻找目标和探讨如何完成ARM项目。

太空天体威胁是一个全球性的问题,任何天体都不会受国界的限制而准确地落入某个国家。因此,预防太空天体威胁需要各国进行广泛的合作。近年来,联合国十分重视应对小行星问题的国际合作,专门成立联合国近地天体行动小组;欧洲、中国、日本和俄罗斯都在开展小行星的研究和探测工作。欧洲航天局(ESA)在2004年发射了“罗塞塔”探测器;日本在2003年5月发射了“隼鸟”探测器,并于2010年6月返回地球,带回了25143号小行星的岩石微粒;我国嫦娥-2卫星于2012年12月13日与4179号小行星由远及近擦身而过,首次实现中国对小行星的飞越探测。无疑,这些工作将为今后小行星探索的国际合作打下基础。(本评论仅代表专家个人观点,不代表官方或本刊观点)

黄志澄/文