工作搜寻国内外研究述评

2014-03-10王勇

○王勇

(淮阴工学院经济管理学院 江苏 淮安 223001)

一、工作搜寻的国外研究

随着科学研究的发展,工作搜寻行为已经被认为是职业发展的重要部分,并且在职业选择理论发展和实证研究中起着重要的作用。尽管George J.Stigler(1961,1962)两篇关于“搜寻理论”的文章为“工作搜寻理论”拉开了序幕,但他研究的是一般商品的信息搜寻,并未论及劳动力市场上的工作搜寻。McCall(1965)的序列寻访模型最先把搜寻理论应用于分析初次进入劳动力市场的工作搜寻行为。Phelps(1970)提出了职业搜寻理论,认为各用人单位对劳动的报酬是不同的,在信息不充分的条件下,搜寻者通过搜寻活动来逐渐了解工资分布,通过比较工作搜寻的边际成本和可能获得的边际收益来决定是否继续搜寻。大量的研究聚焦于发展职业选择理论模型和收集关于人们如何进行职业选择的实证数据(Schwab,Rynes,Aldag,1987;Soslberg,1967;Vroom,1964)。然而职业选择模型通常认为工作搜寻选择决策已经完成,工作搜寻目的处于相对静止的时间点(Lee,Mitchell,1994;Schwabetal.,1987)。当然这种理论模型也拓展出了一个关于职业选择决定因素的有价值话题,尽管如此,该理论模型并没有涉及职业选择之前的工作搜寻行为的理解。同样,传统的自愿失业理论也认为影响工作搜寻行为的因素与导致失业的因素有些类似(Horn,Caranikas-WaIker,Prussia,Griffeth,1992)。然而有些研究则认为工作搜寻并不是失业的前兆,有时候这两个过程可能是负向关系(Horn,Griffith,1991)。HornetaI(2000)的实证研究表明,工作搜寻倾向和离职倾向间的关系是非常模糊的,离职倾向对工作搜寻倾向仅起到一小部分的解释作用。并且适配度较好的结构方程模型也验证了工作搜寻倾向和实际离职之间没有明显的关系(Hornetal.,1992;Horn,Griffeth,Sellaro,1999)。因此,工作搜寻、职业选择和自愿性失业之间存在着明显的相关。

就国外的研究成果而言,研究工作搜寻倾向的文献大部分都集中于验证工作搜寻行为。工作搜寻倾向常用以下项目进行测量:联系雇主的数量、搜寻信息方式的数量、每周搜寻工作花费的时间等(Schwabetal.,1987)。这些文献已经给予我们在特定情况下研究工作搜寻的启示。例如,显而易见经济上的需求往往会导致更积极的工作搜寻行为(Schwabetal.,1987)。还有的研究结果表明自我意识与工作搜寻倾向存在显著的积极关系(Ellis&Taylor,1983),如果个体对找到称心如意的工作的期望愈高,个体的工作搜寻行为也就表现的愈积极(Harrell,Stahl,1986;Rynes,Lawler,1983)。因此工作搜寻可以定义为一种具体行为,是一种花费努力和时间获取劳动力市场信息的行为(Blau,1993;Schwabetal.,1987)

二、工作搜寻的国内研究

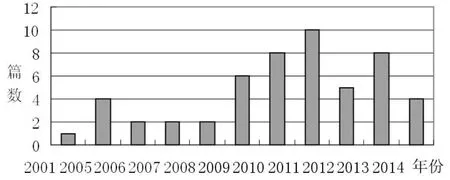

图1 基于时间的“工作搜寻”研究分布图

图2 “工作搜寻”研究的学科流域分布图

根据中国知网的数据,自2001年月以来国内关于“工作搜寻”研究共有53篇论文,随着时间的发展,国内对“工作搜寻”研究论文的数量呈现上升趋势(如图1所示)。这些研究分布在不同的领域之中,其中占比例最大的是高等教育领域(23篇),其次是经济学领域(14篇),第三是人才学与劳动科学(11篇),其它学科领域共有5篇(如图2所示)。同时“工作搜寻”的研究也得到不同基金项目的支持,其中国家自然科学基金5(9.4%)国家社会科学基金4(7.5%)江苏省教育厅人文社会科学基金4(7.5%)长江学者奖励计划1(1.9%)中国博士后科学基金1(1.9%)。这些都说明国内不同领域的学者已经从不同的视角开始关注于“工作搜寻”问题的研究。

国内对工作搜寻的研究起步较晚,最早开始探讨搜寻行为的是谢康(1994)的《市场经济条件下信息搜寻行为与效益分析》一文,该文在介绍国外主要研究结果基础上,从搜寻技术及经济结果角度对搜寻理论和方法做了初步探讨。从国内关于工作搜寻的研究文献来看,部分文献集中于工作搜寻理论模型的探讨,例如,钱永坤(2001)借助工作搜寻模型研究下岗职工再就业行为,该文综合斯蒂格勒的搜寻模型和伊兰伯格—史密斯模型,建立下岗职工工作搜寻模型,并以下岗职工为对象进行实证研究,结果表明保留工资较高或较年轻的劳动力寻找工作时间较长,失业可能性较大;工作能力较强的劳动力,再就业可能性较大;劳动力市场越完善,劳动力寻找工作的时间越少,失业率越低,再就业比例越高。付东梅(2010)探讨失业保险金和雇主的出价到达率对搜寻者保留工资的影响,进而影响其职业搜寻行为,在此基础上对工作搜寻理论模型进行了扩展。刘宗谦与曹定爱(2001)的关于工作搜寻博弈的研究发现,随着公司数目的增多,工作搜寻者获得均衡的年薪越高。

国内关于工作搜寻的研究,更多的是集中于工作搜寻的影响因素的研究,这其中主要包括工作信息的获取途径、工作搜寻所需的成本、社会资本、保留工资、个人偏好视角等因素对工作搜寻的影响。在工作搜寻视角下,信息具有举足轻重的作用。求职者在工作搜寻过程中所关注的信息不同,这也将直接导致就业机会的不同。不同的搜寻方法将导致不同的信息量,拥有不同的工作信息将导致不同的就业机会。劳动力市场信息不完全,而劳动者掌握的信息越全面具体就越有利于就业。但是由于个人偏好不同,求职者在工作搜寻时关注的信息也不同,获取信息的渠道、方式选择也不一样,这也就导致每人的工作搜寻行为也将产生不同,最终就业状况也产生差异。社会资本根植于社会网络和社会关系中,并借助于行动者所在网络或所在群体中的联系和资源而起作用。在工作搜寻时,求职者如果拥有合适的社会资本,便可利用社会资本获得优质的工作信息,拓宽就业渠道,提高就业成功率。这些人拥有正确的关系,而其他人则没有,如果某人缺乏合适的关系,那么也将增加他的工作搜寻难度。总的来说,工作搜寻理论是外国劳动经济学研究的前沿课题,但国内经济学界对该问题的研究刚刚起步,成果较少,而多数研究还没有采用国外常用的以保留工资为中心的工作搜寻理论模型。

三、简短评述

经过近三十年的发展,工作搜寻理论的研究取得了一定的成果,研究的领域不断扩大,更为深入地阐释了劳动力市场中的工作搜寻行为和现象。尽管如此,工作搜寻理论和实践的研究依然存在一些需要深入探讨的问题。其一,就已有的国内外文献来看,大多文献是从经济学视角出发,研究工作搜寻中的时间因素、工资保留因素等对工作搜寻的影响,但是却忽略了心理因素和社会因素等对工作搜寻的影响,换而言之,缺乏管理学视角的研究。其二,就研究的对象而言,国内的研究文献多集中于大学毕业生,对于普通群体的工作搜寻行为的研究涉及却为数不多,因此需要不断扩大工作搜寻的研究对象,进一步探讨理论的普适性。其三,就工作搜寻的研究方法而言。目前大多数有关工作搜寻方法的研究主要基于考察发达国家的劳动力市场对工作搜寻模型的发展和完善,因此对于应用性的研究有待进一步关注;而且在研究方式上,就目前已有的文献来看,大都是从单一的经济学视角或者教育学视角进行研究,缺乏多种学科交叉研究,因此未来的研究应将经济学、管理学、教育学以及社会心理学结合起来,利用多种研究方法进行交叉补充。

[1]罗冰、石美遐:关于工作搜寻视角下影响大学生就业因素的分析[J].吉林省教育学院学报,2013(1).

[2]范元伟、郑继国、吴常虹:初次就业搜寻时间的因素分析[J].清华大学教育研究,2005(2).

[3]钱永坤:搜寻理论与下岗职工再就业[J].中国矿业大学学报,2001(1).

[4]王英明:基于工作搜寻理论的大学生工作搜寻能力研究[D].河北经贸大学,2012.

[5]张雄:大学毕业生工作搜寻行为研究[J].发展研究,2010(11).

[6]桂勇、顾东辉、朱国宏:社会关系网络对搜寻工作的影响[J].世界经济文汇,2002(3).

[7]海晶晶、叶海云:一个基于搜寻工作的城市化模型[J].青岛大学学报(自然科学版),2010(9).