《金瓶梅》对明传奇的描叙及其戏剧史价值

2014-03-10裴雪莱

裴雪莱

(暨南大学文学院,广东广州,510632)

《金瓶梅》对明传奇的描叙及其戏剧史价值

裴雪莱

(暨南大学文学院,广东广州,510632)

《金瓶梅》的出现,标志着明清通俗小说创作开始对世俗生活进行全面细致的再现,并力求突出生活真实的全新阶段。它对当时社会常演的传奇剧目、曲词关注较多,并较早描绘明代嘉庆、隆庆年间传奇各大声腔消长的历史景象,其成书时间与明中期传奇声腔发展状况相互参照,具有重大意义。《金瓶梅》写及明传奇的方式多样,作用不一,虽然有些方面并未完全达到作者创作的预期目标,却对后世小说创作产生了重大影响。

《金瓶梅》;明传奇;海盐腔;昆山腔;戏剧史

明代小说对戏曲剧目和搬演情况的大量描写当以《金瓶梅》为最。虽此书不少笔墨涉淫,仍屡禁不绝。这种强大的生命力在于小说对明代中后期社会生活进行全面真实而细致入微的描写,创作视野关注到明代如火如荼的戏曲表演,创作手法上能够较好地运用戏曲表演活动来塑造人物、推动情节发展等。张进德指出:“100回章节中,涉及戏剧内容达33回,总数多达40余次。”[1](217)但张文并未进一步深究《金瓶梅》中戏曲描写对明传奇发展的重要参考价值。徐扶明《〈金瓶梅〉与明代戏曲》则关注到这种相互参考价值,但徐文认为:“《金瓶梅》没有写及昆山腔,并非偶然遗漏,因为等到万历年间昆山腔兴盛时,海盐腔却在衰落了。”[2](36)这种看法尚有进一步商榷之处。因为明传奇声腔的消长不是“一刀切”式,而是在不同群体中呈现逐步消长态势。此外,还可进一步探讨小说对明传奇剧目、曲词等方面的关注,以及这种创作手法的效果等方面。

一、《金瓶梅》对明传奇剧目及曲词的关注

《金瓶梅》主要提到了忠义节烈和男女爱情两大明传奇题材。前者如《宝剑记》《四节记》和《双忠记》等,其中《宝剑记》被引用多达5次之多;后者如《玉环记》《香囊记》《彩楼记》和《南西厢记》,其中《玉环记》被引用多达4次之多。此外,还有神仙道化剧《升仙记》等。

《金瓶梅》作者对这些剧目颇感兴趣的主要原因不在于曲词、音律较佳,而在于这些剧目的内容和主题思想能够渲染人物活动场景并推动情节发展。作者没有停留在对社会黑暗、人性丑陋等方面的披露,而是表露出对儒家核心思想的呼唤和对世俗爱情生活的肯定。这些剧目在《金瓶梅》成书之前广为流传,否则小说作者不会如此频繁地用来表现西门庆“迎来送往”等一些重大或重要的生活场景。

由于这些传奇剧目皆为万历以前,吕天成《曲品》将以上8种剧目全部列为“旧传奇”[3](111)。其中,《宝剑记》与小说关系最为密切,正如霍现俊所言,“《金瓶梅》中没有提到《宝剑记》的剧名,然而它与小说有着与众不同的关系,比别的戏曲更为重要。因为都是借自《水浒传》中某些人物的故事,以此生发开来,演绎成新的篇章,并表达对现实社会的感受和对现实政治黑暗的批判,在这一点上,两者是相通的。另外,就《金瓶梅》取自前人作品来看,很显然,《宝剑记》是最近的来源。”[4](71)《金瓶梅》作者不会早于该剧成书,而且对该剧非常熟悉,引用次数也最多,以致于有人怀疑此书的作者是李开先。

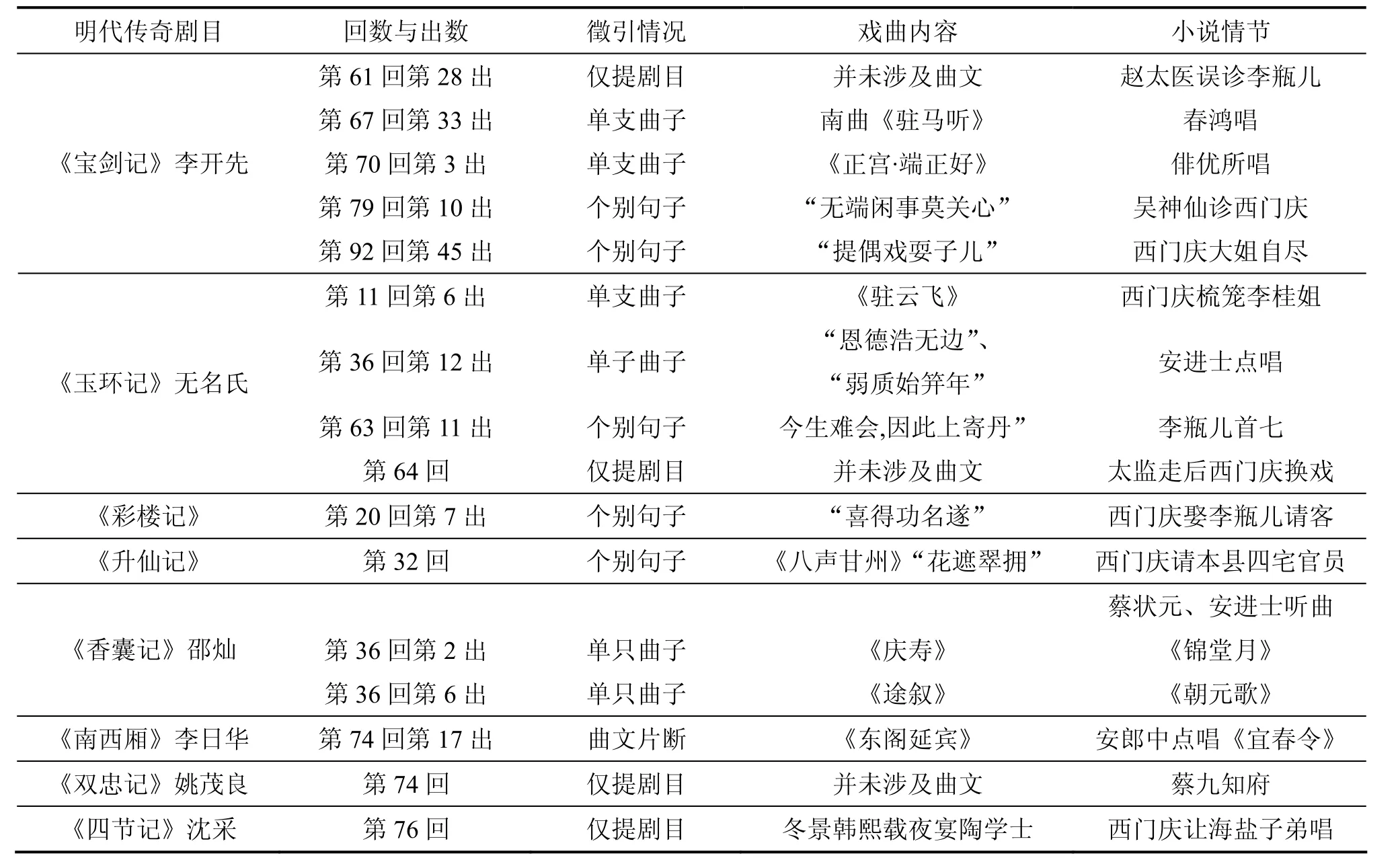

如表1统计,小说作者引用戏剧曲文非常灵活。8种传奇16处引用,分别为单支曲子6种,个别句子5种,仅提剧目4种,曲文片段1种。由此可知,作者并不愿意长篇大段引用曲文,只是有选择性地使用。不管最终的艺术效果如何,小说对传奇剧目或曲词的使用意在调节叙事节奏和加强人物刻画。

表1 《金瓶梅》对8种明传奇徵引情况

二、《金瓶梅》明代声腔描述中的戏曲史价值

《金瓶梅》的创作时间备受关注,但此书的出现与同时代其他文体(如传奇)发展状况之关系却较少有人关注。传奇兴起于明代中叶,与作者生活、写作时间较为接近,对于考证该书成书时间、创作手法和艺术内涵很有帮助。徐扶明先生“这部小说的写作年代,大约在明代嘉靖末年到万历初年”的推断较为合理[2](34),但他否定吴晗先生的原因是“这部小说不写此时盛行的昆山腔”[2](36),笔者认为此种解释有待商榷。

《金瓶梅》固然多处突出了海盐腔,但还写到南、北元杂剧,以及大量的时曲,甚至对其成段摘录,如《盛世新声》《词林摘艳》和《雍熙乐府》等。徐扶明先生也赞成小说反映了明代中后期“南北交流、诸腔竟奏”的戏曲景象。最为关键的是,《金瓶梅》第35回交代,地处山东大运河畔清河县的西门庆于府上接待离京南下省亲的蔡状元和安进士,二人分别沿大运河南返故里安徽滁州和浙江钱塘。西门庆则因此颇费心思。先是提前一天着人送去厚礼接风,然后设宴款待。席间特意安排色艺俱佳的四个戏子奉承,并且让自己宠爱的书童也“妆扮起来才”。并且当晚留宿二人,临行又厚礼相赠。从西门庆重视的程度来看,不会草率安排档次不高的戏子扮演。关键在于安进士问:“你每哪里子弟?”苟子孝道:“小的都是苏州人。”[5](430)此次,安徽滁州人氏蔡状元所点剧目为苏州昆山骈俪派邵灿《香囊记》,浙江钱塘安进士所点剧目为《玉环记》,他们所听的都是苏州戏子而不是离杭州更近的海盐子弟唱法,也不是西门庆本人经常点唱的“海盐子弟”。这种情况的出现与晚明传奇四大声腔消长有关。此时,海盐腔虽然继续风行,但因和昆山腔相比文辞不够典雅、腔调不够柔曼悠远而走下坡路了。

席间,安进士一再夸赞西门庆的宠爱书童,“此子绝妙而无以加矣”[5](430)、“见书童唱得好,拉着他手儿,两个一递一口吃酒”[5](431)、“此子可敬”等语[5](432)。安进士如此夸赞书童,除了“喜尚南风”外,还因为“见书童唱得好”。这就说明,书童的唱法很符合这位杭州安进士口味。

第36回还写到,“那书童拿住南腔,拍手唱道”[5](431),若是海盐腔,《金瓶梅》不至于于此不提,因为前几次海盐腔出现都有点明。王骥德《曲律》称,“在南曲,则但当以吴音为正”[5](73)。西门庆颇费心思接待二位科举新贵,舍弃自己经常享用的海盐腔,而用“南腔”自有道理。据张牧《笠泽随笔》记载:“万历以前,士大夫宴集,多用海盐戏文娱宾客……,若用弋阳、余姚,则为不敬。”又说,“间或用昆山腔,多属小唱。”[6]可见,昆山腔万历以前同样存在。小说中,苏州戏子演唱苏州昆山派作家《香囊记》,而且书童只是“拍手唱到”,并未伴奏乐器,很符合昆山腔“清唱”特点。此处“南腔”当不是海盐、弋阳或者余姚诸腔,因为西门庆不会“不敬”于贵宾。而最有可能的就是昆山腔。

此时海盐腔虽然流行范围最广,尤其是在市民商人之间,弋阳腔仍然流行于民间,但是昆山腔最先孕育于饱读诗书的文化精英圈子。它凭借典雅文辞,柔美腔调,获得文人士大夫的青睐。此种推断以顾起元《客座赘语》所言为证,“今又有昆山,较海盐更为清柔而婉折,一字之长,延至数息。士大夫察心房之精,靡然从好,见海盐等腔,已白日欲睡,至院本、北曲(杂剧),不啻吹篪击缶,甚且厌而唾之矣。”[7]( 401)由于此书成于万历四十五年(1617),初刊于万历四十六年(1618),故“今”指1617年左右。鉴于《金瓶梅》所写西门庆等官商绅士们对待海盐腔的态度,此书必然完成于此之前。另外,《宝剑记·序》落款为“嘉靖丁末岁八月念五日,雪蓑渔者漫题”[8](443)。“嘉靖丁末“即1547年,亦是此剧最早刻本时间,又可知《金瓶梅》成书于1547年之后,1617年之前。

结合西门庆与蔡状元、安进士等相当讲究的文言用语寒暄,便可知晓当时通过科举仕途的文人,不会像西门庆日常生活中听听比弋阳腔高雅的海盐腔就能满足的了。既然如此,认定《金瓶梅》成书于万历以前尚有疑问。同样,如果把成书时间定在昆山腔全面兴起的万历中期以后,也与小说描述不尽相符。

因此,单就《金瓶梅》对明传奇声腔发展与接收情况的描述来说,似乎成书于万历初期较为合理,因为此时海盐腔仍在风行,而昆山腔则似乎更受科举精英为代表的文人偏爱。

明清时期,以戏曲、小说为代表的通俗文学兴起,广泛流传于社会各个阶层,尤其是中下层文人、商人、手工业者和市民等之间。正是因为中下层民众同时接受小说和戏曲的影响,所以小说家往往有意识在小说创作中描写戏曲的曲文、观演等情况,为塑造人物性格、刻画心理活动和推动情节发展服务,有助于展现当时的社会生活风貌,但小说描述戏曲发展状况反而有助于我们对明代戏曲发展声腔状况的把握。

第一,万历前海盐腔风行。小说于第49回(官场应酬)、第63回(丧葬事宜)、第64回(丧葬事宜)、第74回(官场应酬)和第76回(官场应酬)分别写到了海盐腔演出情况,另外,第32回、第65回分别是教坊演《韩湘子升仙记》和《裴晋公还带记》,但是并未点明何种声腔①。结合明代传奇发展状况,万历以前的嘉靖、隆庆年间,海盐腔正在盛行。杨慎《丹铅总录》:“近日多尚海盐南曲,士大夫察心房之精,从婉妾之习者,风靡如一,甚者,北士亦移而耽之。”[9]此书梁佐之序的时间为嘉靖三十三年(1554),说明到嘉靖三十三年时,海盐腔已由浙江扩散至北土了②。

昆山腔虽然“流丽悠远,出乎三腔之上”,但尚未经过魏良辅等人耗费十年功夫打磨,更没有梁辰鱼《浣纱记》等昆山腔力作,故“止行于吴中”。弋阳腔历史较久,但是更多乡土气息,质朴俚俗的曲文和音律难以获得文人、官员乃至附庸风雅的商人们青睐。西门庆作为地方新兴势力,是集富商、地主、五品官员、恶棍于一体的复杂人物,接待较多上层社会人物如宫中薛内相、科举新势力蔡状元等,所点曲目不可能过于俚俗,联系西门庆家庭宴会、丧葬事宜等场面所点戏曲也没有弋阳、余姚等腔,就很能说明问题。对于明代嘉靖、隆庆年间的传奇发展状况,《金瓶梅》重点提及明代传奇“四大声腔”中的海盐腔。徐扶明说:“书中写海盐腔,不仅多次演唱,而且多次清唱。凡招待高官贵宾的正式盛宴,往往演唱海盐腔,档子较高。”[17](36)这说明万历以前最为风行还是海盐腔,西门庆财力雄厚、官运亨通,更乐意享用当时社会较为高级的娱乐方式。

第二,万历以后诸腔竟奏。小说第64回还提到,薛内相并不欣赏或者喜欢海盐腔,当西门庆接待薛内相时说请一班海盐戏子来唱时,薛内相当场便说,“那蛮声哈喇,谁晓的他唱的甚么!”[5](817)然而,西门庆及应伯爵等却经常观看欣赏海盐腔演出,认为“内相斜局的营生,他只喜欢《蓝关记》,捣喇小子胡歌野调,哪里晓的大关目,悲欢离合”[5](818)。薛内相来自北京城的皇宫,受京师宫廷口味影响较大,而新兴官商势力西门庆等则偏爱《玉环记》等海盐腔,更多接受南方文化的影响。

总之,明代嘉庆、隆庆年间,传奇四大声腔的发展势头绝非同步。徐渭《南词叙录》谈到明传奇四大声腔流行范围。

今唱家称弋阳腔,则出于江西,两京、湖南、闽广用之;称余姚腔者,出于会稽,常、润、池、太、扬、徐用之;称海盐腔者,嘉、湖、温、台用之。惟昆山腔止行于吴中,流丽悠远,出乎三腔之上,听之最足荡人[10](485)。

顾起元《客座赘语》谈到传奇各大声腔流行时间和范围。

南都万历以前,公侯与缙绅及富家,凡有宴会,小集多用散乐,……大会则用南戏,其始止二腔,一为弋阳,一为海盐。弋阳则错用乡语,四方士客喜阅之;海盐多管语,两京人用之[7](401)。

虽然指的是万历以前南京情况,但“南都”戏曲风尚颇能代表江南地区的声腔发展态势。另外,王骥德《曲律》,“旧凡唱南调者,昔日曰海盐,今海盐不振,而曰昆山。”[11](75)三家所言差异之处在于海盐腔的流布范围:徐渭所举海盐腔流行范围在浙江境内;顾起元所演海盐腔多为两京所用。三家相同之处,即昆山腔虽然最为动听,但万历以前,海盐腔和弋阳腔最为流行。而且海盐腔大约多在文人士大夫等官宦人家,弋阳腔多在民间。万历以后,昆山腔胜出。像西门庆这类官商结合的新势力,正是捕捉到这种社会流行风尚的转变,才会在不同场合使用不同声腔。

三、《金瓶梅》描叙传奇的方式和作用

明传奇在嘉靖以后广泛流行,成为中上层社会应酬交往、日常生活中较为高级的娱乐方式。《金瓶梅》提到的明传奇剧目必然在当时相当流行。这样做具有多重性效果。首先,可与读者引起共鸣;其次,可使读者更容易相信小说所描写的内容是真实的,提高可信度;最后,可帮助塑造人物,刻画心理,推动情节发展。这说明,任何小说的创作,都离不开作者所生活的时代生活,而塑造人物、刻画心理和反映社会生活是小说的首要任务。这也是小说表现戏曲的根本原因。

第一,塑造人物性格,刻画心理活动。《金瓶梅》对官宦家庭生活的描写,不可避免涉及戏曲活动。这是明清世俗文化尤其是大家族的生活方式使然。小说对戏曲活动的描写,或者因为人物活动需要,或者有利于再现典型环境,往往能够取得塑造人物、刻画心理的独特效果。以第20回为例:

却说孟玉楼、潘金莲、李娇儿簇拥着月娘,都在大厅软壁后听觑。听见唱“喜得功名遂”,唱到“天之配合一对儿,如鸾似凤夫共妻”,直到“笑吟吟庆喜,高擎着凤凰杯。象板银筝间玉笛,列杯盘水陆佳会”,直至“永团圆世世夫妻”[5](229)。

该段文字,写到明传奇《彩楼记》部分曲词。不仅渲染西门庆迎娶李瓶儿时的喜庆情景,表现李瓶儿卷入西门家族妻妾矛盾的漩涡,又能迅速刻画潘金莲、孟玉楼和吴月娘等人微妙心理和复杂性格。潘金莲、孟玉楼、李娇儿等人“簇拥着”西门庆正妻吴月娘“听觑”到的曲词,经过众妻妾潜意识截取的,都是表现西门庆与李瓶儿恩爱美满的内容。潘金莲向吴月娘趁机挑拨,“大姐姐,你听唱的。小老婆今日不该唱这一套。他做了一对鱼水团圆,世世夫妻,把姐姐放到那里?”[5](229)虽然孟玉楼、李娇儿没有言语,但金莲借题发挥后,不仅月娘对于李瓶儿挑战她的正妻地位颇为不满,而且刻画出金莲嫉恨又无法明言,而且无处发泄的复杂心理。孟玉楼、李娇儿听完戏文后虽无言语,但潘金莲说出她们不敢说的话,或者作者更希望留出空间让读者感受。

这次由听戏而引发的矛盾产生后,吴月娘对李瓶儿心存戒备,潘金莲更是不安好心。所以说,小说集中塑造西门家族中几位主要女性人物性格,并揭秘她们的心理活动和内心世界,正是借助戏曲活动甚至戏文这一重要手段。不仅使小说情节连贯自然,而且能够抓住读者的注意力。

第二,调整叙事节奏,推动情节发展。《金瓶梅》虽然不少笔墨写到传奇剧目和表演情况,但是始终围绕着剧情进展和人物矛盾展开,并非笔记小说,故而不少曲文均被分解开来,用来表现人物思想活动和心理感受,并调整叙事节奏,推动情节发展。例如,第63回《亲朋祭奠开筵宴,西门庆观戏感李瓶》:

西门庆令书童:“催促弟子,快吊关目上来,分付拣省热闹处唱罢。”须臾,打动鼓板,扮末的上来,请问西门庆:“小的‘寄真容’的那一折唱罢③?”西门庆道:“我不管你,只要热闹。”贴旦扮玉箫唱了一回。西门庆看唱到“今生难会,因此上寄丹青”一句,忽想起李瓶儿病时模样,不觉心中感触起来,止不住眼中泪落,袖中不住取汗巾儿擦拭[5](810)。

这里指的是《玉环记》第11出《玉箫寄真》,但是没有完全按照文本称呼,一方面因为书童、西门庆等人对此出较为熟悉,彼此明白;另一方面,书童并非饱读诗书,进行大意描述是最为正常的情况。此次观戏之前,小说交代搬演《玉环记》了。叙及此处,已有部分客人如“乔大户与倪秀才先起身走了”,同时“沈姨父与任医官、韩姨夫也要起身”[5](810)。西门庆一再催促海盐子弟尽快搬演,而且要求“只要热闹”。这样说的语境固然是为了招待“又复坐下”的诸位客人,也是小说情节前后连贯畅通,显得紧凑集中。但从他对李瓶儿的难舍态度来看,丧葬期间强调“热闹”而非“悲伤”似乎较难理解。

第三,环境描写,烘托气氛。霍现俊说:“《金瓶梅》很重视环境的渲染,因为小说中人物的活动,总是在一定的环境中进行的,所以,作者在引入戏曲时,往往把外在的‘景’、‘境’的描写,同小说描写的景’、‘境’统一起来,起着点染环境而映照人物的作用。”[4](76)《金瓶梅》第20回“孟玉楼义劝吴月娘”,描写李瓶儿于西门庆拜堂成亲时的场景,“四个唱的,琵琶筝弦,簇拥妇人,花枝招飐,秀带飘飘,往上朝拜。慌得众人都下席来还礼不迭”,而“孟玉楼、潘金莲、李娇儿簇拥着吴月娘,都在大厅软壁后听觑”[5](228)。

众人听见唱“喜得功名遂”“笑吟吟庆喜,高擎这凤凰杯。象板银筝间玉笛,列杯盘水陆排佳会”,[5](229)出自明传奇《彩楼记》。曲文喜庆,音乐欢快,衬托出欢天喜地的婚庆气氛。但是这种喜庆气氛主要源于李瓶儿、西门庆等人的听觉。对于潘金莲、吴月娘来说,未必就是喜从心上来。小说通过戏曲活动描绘出西门府宅物理空间的喜悦气氛。至于不同人物的不同心理,也能够巧妙地揭示,达到一箭双雕的艺术效果。当然,小说对戏曲活动的描写,不仅突出环境、烘托气氛,同时也完成了人物形象的塑造。

四、小结

《金瓶梅》存在大量的戏曲曲文、剧目和观演等内容,小说提供了明中叶传奇兴起后诸腔竟奏的生动局面,有助于厘清海盐腔与昆山腔流传时间及消长变化等问题,有助于对小说大致成书时间的推断,同时具有戏曲史料和声腔发展等多种参考价值。而小说引用明传奇方式多样,作用不一,都值得我们进一步关注和探讨。

注释:

① 根据文中交代海盐子弟呈上剧目表,很可能唱的也是海盐腔。

② 《金瓶梅》故事发生地位山东省东昌府清河县。

③ 据《古本戏曲丛刊》及《六十种曲》,【黄莺儿】“教他休忘海誓山盟证,泪珠倾,料今生难会,因此上寄丹青”。而李瓶儿就是以妓女嫁给西门庆的。

[1] 张进德. 略论《金瓶梅》对戏曲的援引及价值[J]. 明清小说研究, 2004(4): 217.

[2] 徐扶明. 《金瓶梅》与明代戏曲[J]. 戏剧艺术, 1987(2): 36.

[3] 吕天成. 曲品[M]//俞为民, 孙蓉蓉. 历代曲话汇编. 合肥: 黄山书社, 2009.

[4] 霍现俊. 《金瓶梅》艺术要略[D]. 首都师范大学博士研究生学位论文, 2004.

[5] (明)兰陵笑笑生. 陶慕宁校注. 金瓶梅词话[M]. 北京:人民文学出版社, 2000.

[6] 张牧. 笠泽随笔[M]. 文渊阁四库全书·子部·杂家类. 上海:上海古籍出版社, 1986-1990.

[7] 顾起元. 客座赘语[M]//俞为民, 孙蓉蓉. 历代曲话汇编. 合肥:黄山书社, 2009.

[8] 李开先. 宝剑记[M]//俞为民, 孙蓉蓉. 历代曲话汇编. 合肥:黄山书社, 2009.

[9] 杨慎. 丹铅语录[M].//文渊阁四库全书·子部·杂家类. 上海:上海古籍出版社, 1986-1990.

[10] 徐渭. 南词叙录[M]//俞为民, 孙蓉蓉. 历代曲话汇编. 合肥:黄山书社, 2009.

[11] 王骥德. 曲律[M]//俞为民, 孙蓉蓉. 历代曲话汇编. 合肥: 黄山书社, 2009.

Influence of “Golden Lotus” on Ming Dynasty Legend and History of Drama

PEI Xuelai

(Jinan University College of Liberal Arts, Guangzhou 510632, China)

“Golden Lotus” represented the emergence of popular novels of Ming and Qing secular life began to conduct a comprehensive and detailed reproduction,and to seek the highlight of the real life of the new phase. For this reason, it was often played with more attention paid to legendary social repertoire, lyrics, and earlier performance in the Ming Dynasty Jiaqing reflected, major tune ebb and flow in the legendary history of the scene, book time with their mid-Ming development of cross-referencing the legendary tunes, which has great significance. “Golden Lotus”expressed, the tune of Ming legendary in diverse ways, and different role, although some aspects did not fully achieve the desired goal of creation, but this approach exerted great influence on later novels with a significant impact.

“Golden Lotus”; Ming legend; Haiyan tune; Kunshan tune; history of drama

1207.41

A

1672-3104(2014)01-0186-05

[编辑: 胡兴华]

2013-09-22;

2013-11-25

裴雪莱(1984-),男,河南信阳人,暨南大学2012级中国古代文学专业博士研究生,主要研究方向:清代戏曲.