半干旱沙区流动沙丘与丘间低地过渡带的植被空间变化过程1)

2014-03-06闫守刚许清涛曹凤伟

闫守刚 许清涛 曹凤伟

(白城师范学院,白城,137000)

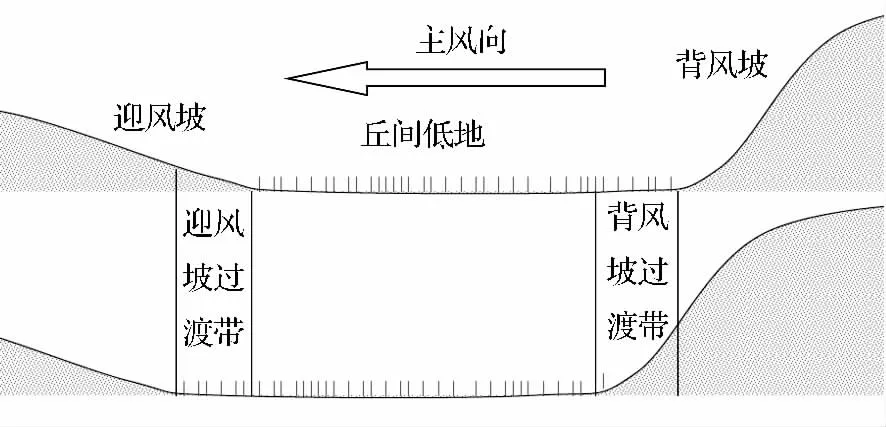

沙区是特定的地质和气候条件以及人为干扰的产物,以沙丘和丘间低地交错分布为主要景观标志[1]。风沙活动(沙埋和风蚀)是沙丘系统的主要特征[2]。在风力作用下,每年流动沙丘的背风坡以一定的速度前移[2],埋压邻近沙丘背风坡的丘间低地的植被,形成流动沙丘背风坡—丘间低地过渡带;流动沙丘迎风坡的风蚀导致地下水位升高、土壤含水量增加,沙丘先锋植物入侵,丘间低地植被前移侵占裸沙[3],形成流动沙丘迎风坡—丘间低地过渡带(图1)。作为不同群落、不同生态系统间的交错区,生态过渡带对气候变化和人类干扰最为敏感[4-5]。

不同生态组群植物具有不同的功能特点。沙丘区植物可以分为沙生植物、沼泽—草甸植物、草原植物等不同的生态组群[6]。在沙丘迎风坡过渡带裸沙能发现不同生态组群的植物,但是不同生态组群的植物侵入迎风坡过渡带裸沙的时间顺序并不为人所知。

另外,观察发现:典型沙生植物沙蓬(A.squarrosum)和乌丹蒿(A.wudanica)与非典型沙生植物芦苇(P.communis)和黄柳(S.gordejevii)往往同时出现在流动沙丘迎风坡过渡带,但是它们对沙丘植被自然恢复的作用是否相同,至今也无法回答。

图1 流动沙丘与丘间低地过渡带示意图

大量研究[7-10]表明,生态过渡带具有高植物多样性。但是野外观察发现,流动沙丘迎风坡—丘间低地过渡带作为一种小尺度过渡带,其高植物多样性的特征并不明显。

以流动沙丘迎风坡—丘间低地过渡带为研究对象,通过野外植被调查,研究了不同生态组群植物侵入迎风坡过渡带的时间顺序,分析了过渡带变化对流动沙丘—丘间低地单元植被格局的影响,比较了4 种沙生植物对沙丘植被恢复的潜力和作用,检验假设:迎风坡过渡带植物多样性介于流动沙丘和丘间低地之间,大于流动沙丘的,小于丘间低地的。

1 研究区概况

研究区位于科尔沁沙地西部乌兰敖都地区。当地年最高和最低气温分别出现在8月和1月,生长季(5—9月)月均温19.5 ℃。该区域属于温带大陆性半干旱气候,年均气温6.2 ℃,年均降水量340.5 mm,多集中在7—8月。风沙大且频繁,年均风速为4.0 m·s-1。3—5月为风季,盛行偏西北或偏北风。地带性土壤主要为沙质栗钙土,被破坏后则退化为流动风沙土。

研究样地位于流动沙丘区的中心,沙丘高15 ~25 m,每年以5 ~7 m 的速度前移,植被盖度低于5%,是当地典型的流动沙丘[2]。沙丘先锋植物沙蓬和乌丹蒿分布较广,群落结构单一,常形成单优群落。包围在新月形沙丘中的丘间低地,具有良好的水分条件,群落类型多样,种类丰富,并发育有大量非沙生植物,如小香蒲(T.minima)、拂子茅(C.epigeios)等。

2 研究方法

2.1 样方设置和植被调查

选择两片相邻沙丘区,根据群落结构或面积、形状在沙丘区选择7 处典型丘间低地,调查地貌、土壤和植被状况,用GPS 测量丘间低地面积和周围沙丘高度,确定沙丘与丘间低地过渡带(包括沙丘迎风坡与丘间低地过渡带和沙丘背风坡与丘间低地过渡带)可能出现的位置。

2010年4月初,在所选的7 处流动沙丘迎风坡与丘间低地过渡带,每一处都按相同间隔距离设立4 条样带,在样带上每隔1 m 设置1 m×1 m 的样方对,一个样方用来监测植物幼苗的出土动态(即出苗样方),另一个样方用来监测生长季末植被的建植数量(即建植样方)。

在2010年的5—9月,每10 d 调查一次出苗样方内出土幼苗的物种丰富度、多度和高度。记录后拔除样方内的幼苗。

在2010年9月底,调查建植样方内的物种丰富度、多度和高度。

在2010年9月底,用十字交叉法调查过渡带所属的流动沙丘和丘间低地的植物的物种丰富度和多度。在每一个流动沙丘或丘间低地选择两条样带,一条样带平行于主风向,另一条样带垂直于主风向。在每一条样带上,间隔3 m,选择一个1 m×1 m 的样方。调查并记录每个样方内的物种数量和每种植物多度。对于丛生禾草,以丛的数量作为其多度;对于无性系分株(如芦苇),以分株的数量作为其多度;对于离散个体(如沙蓬),以离散个体数量作为其多度。

2.2 数据分析

利用SPSS(11.5 版本)和Excel 进行数据处理。利用双变量相关分析,分析沙生植物生长季末建植植被密度与整个生长季出土幼苗密度的相关性,P<0.05 被认为相关性显著。植被建植率通过生长季末(9月底)建植植被密度与整个生长季出土幼苗密度的百分比来计算。

由于过渡带、流动沙丘的植被群落结构和物种组成比较简单,所以用物种丰富度和平均多度、生态组群和生活型来表示过渡带、流动沙丘和丘间低地的植物多样性。

根据Liu[6]的划分方法,将沙丘区的植物划分为3 种生态组群:沙生植物、沼泽—草甸植物和草原植物。根据中国沙漠植物志[11-13]和中国科学院内蒙古宁夏综合考察队的综合考察专集—内蒙古植被[14]的方法,将沙丘区植物生活型划分为:灌木、半灌木、1年生草本、2年生草本、1、2年生草本、多年生草本。

3 结果与分析

3.1 植物侵入迎风坡过渡带的时间格局

2010年,在5—6月份,沙生植物沙蓬(A.squarrosum)、乌丹蒿(A.wudanica)、芦苇(P.communis)、黄柳(S.gordejevii)侵入沙丘迎风坡与丘间低地过渡带。在土壤水分较好的过渡带3 和6,在6—7月份有沼泽—草甸植物杨树(Populus spp.)侵入;在7—9月份有沼泽—草甸植物小香蒲(T.minima)、狗尾草(S.viridis)、沙旋花(Ⅰ.britannica)和草原植物苣荬菜(S.brachyotus)侵入。但是在土壤水分较差的过渡带1、2、4、5、7,在7—9月份没有新生幼苗出土(表1)。

3.2 丘间低地植被格局的变化

流动沙丘迎风坡与丘间低地过渡带形成的第1年(2009年),入侵植物以沙蓬、乌丹蒿等1年生植物为主,有少量芦苇无性系分株入侵;第2年(2010年),入侵植物既有沙蓬、乌丹蒿等1年生植物,又出现大量的芦苇、黄柳、杨树等多年生植物(表2)。在2010年7—9月份在过渡带6 和3 有少量的沼泽—草甸植物小香蒲、狗尾草(S.viridis)、沙旋花(Ⅰ.britannica)和草原植物苣荬菜(S.brachyotus)侵入(表2)。

表2 流动沙丘背风坡过渡带与迎风坡过渡带的植物种类

流动沙丘背风坡与丘间低地过渡带的植物种类有:沙生植物沙蓬、乌丹蒿、芦苇、黄柳,沼泽—草甸植物杨树、小香蒲、拂子茅(C.epigeios)、野艾蒿(A.lavandulaefolia)、大籽蒿(A.sieversiana)、山莴苣(L.indica)、三叶草(T.repens)、三棱草(B.compacts)、苔草(C.tristachya)、平车前(P.depressa)、早熟禾(P.annua)、剪股颖(A.clavata)、野豌豆(V.amoena)、野大豆(G.soja)、沙旋花、狗尾草,和草原植物苣荬菜(表3)。

从植物种类上看,拂子茅、野艾蒿、大籽蒿、山莴苣、三叶草、三棱草、苔草、平车前、早熟禾、剪股颖、野豌豆、野大豆等沼泽—草甸植物因为沙埋而从背风坡过渡带大量消失(表3);侵入迎风坡过渡带的新生植被为沙蓬、乌丹蒿、芦苇和黄柳等沙生植物(表3)。

表3 流动沙丘背风坡过渡带与迎风坡过渡带的植物生态组群比较

3.3 4 种沙生植物幼苗密度与建植植被密度的关系

4 种沙生植物芦苇、黄柳、沙蓬和乌丹蒿整个生长季出土幼苗密度与生长季末建植植被密度的相关性显著(P<0.05)(表4)。

表4 4 种沙生植物出土幼苗密度与建植植被密度的相关性

生长季末,非典型沙生植物芦苇和黄柳的建植率(>50%)都大于沙丘先锋植物沙蓬和乌丹蒿的(<30%)(表5)。

表5 4 种沙生植物在生长季末的建植率

3.4 流动沙丘、过渡带和丘间低地的植物多样性比较

调查的流动沙丘、流动沙丘迎风坡—丘间低地过渡带、丘间低地的植物种数分别为2、9 和67 种;三者的平均多度,即每平方米的平均植物数量,分别为1.4、35.6 和47.9 棵;但是不同迎风坡过渡带的平均多度差异明显,最大值是97.0,最小值是3.3;迎风坡过渡带6 和3 的平均多度大于其所属丘间低地的,是因为这两块样地中侵入了大量多年生植物黄柳和芦苇的缘故(表6)。

表6 流动沙丘、过渡带和丘间低地植物种丰富度和平均多度

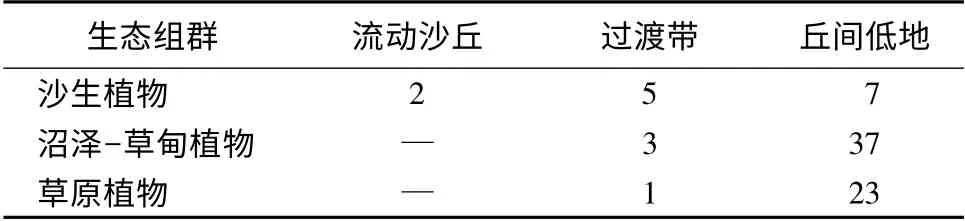

过渡带和丘间低地的植物分属于3 种不同的生态组群(沙生植物、沼泽—草甸植物和草原植物),过渡带3 种生态组群的植物种类分别为5、3、1,丘间低地3 种生态组群的植物种类分别为7、37、23,而流动沙丘的2 种植物都属于沙生植物(表7)。

表7 流动沙丘、过渡带和丘间低地植物生态组群 种

从生活型来看,过渡带的植物包括灌木、半灌木、1年生和多年生草本植物,但是不包括2年生草本植物和1、2年生草本植物(表8)。

表8 流动沙丘、过渡带和丘间低地植物生活型比较 种

4 结论与讨论

流动沙丘区的沙埋导致背风坡过渡带部分沼泽—草甸植物退出丘间低地,风蚀导致沙生植物侵入迎风坡过渡带,从而在流动沙丘区的丘间低地呈现出一种特有的植被空间动态变化过程。这种动态变化过程,不仅改变了丘间低地的植被类型;而且,由于入侵裸沙的芦苇和黄柳在迎风坡过渡带呈带状分布,从而也改变了丘间低地的植被分布格局,进而改变了流动沙丘—丘间低地单元的植被格局。

多年生沙生植物芦苇和黄柳在生长季前期侵入流动沙丘迎风坡过渡带,并具有较高的建植率,从而降低了风速,减弱了风沙活动,为沼泽—草甸植物(如小香蒲、狗尾草、沙旋花、画眉草)和草原植物(如苣荬菜)的侵入提供了适宜生境。而沙生植物沙蓬和乌丹蒿在迎风坡过渡带的建植率非常低,不能为其他植被的侵入提供良好的生境条件。因此,沙蓬和乌丹蒿虽然是典型的沙生植物,但是在流动沙丘自然植被恢复的过程中,其作用明显小于多年生植物芦苇和黄柳。

流动沙丘迎风坡—丘间低地过渡带的植物多样性介于流动沙丘和丘间低地之间,不具有高植物多样性。可能是因为过渡带的风沙活动较为强烈,多数沼泽—草甸植物和草原植物不适于在此生存。但与流动沙丘相比,过渡带裸沙的土壤水分条件相对较好[3],因此生长的植物种类、数量均好于沙丘。流动沙丘的风沙活动强烈,只有沙丘先锋植物沙蓬和乌丹蒿能够在此生存。丘间低地的风沙活动较小,土 壤 细 粒 物 质 多[15-17],容 易 生 成 土 壤 结皮[18-19],土壤有机碳、全氮和全磷增加[16,20],生境适于沼泽—草甸植物和草原植物在此建立种群,因此其植物多样性高于过渡带。

流动沙丘迎风坡过渡带处于沙丘和丘间低地的交错区,其非生物因子(土壤水分和风沙活动)和生物因子(植物多样性)既不同于丘间低地,又不同于流动沙丘。根据肖笃宁等[21]于2003年对边缘效应的定义“边缘部分由于受到外界环境的影响而表现出与其中心部分不同的生态学特征”,本研究的迎风坡过渡带具有明显的边缘效应。

流动沙丘迎风坡过渡带既具有沙丘先锋植物(沙蓬和乌丹蒿),也具有丘间低地的沼泽—草甸植物(小杨树、小香蒲、狗尾草、沙旋花、画眉草)和草原植物(苣荬菜),但是没有特有种,可能是由于其形成时间周期较短(仅1 a)造成的。

以往的大量研究[7-10]认为,过渡带具有高物种多样性。但是本研究结论与以往的结论不一致,迎风坡过渡带的植物多样性介于流动沙丘和丘间低地之间,大于流动沙丘、但是远小于丘间低地。过渡带的植物多样性是否高于相邻生态系统或是否具有特有边缘物种,可能与过渡带的发育时间长短有关。在以后有关过渡带的研究中,应该关注其发育时间。因为生态过渡带处于不断演替过程中,对于生态过渡带研究结论的描述,应该指明其所处的演替阶段的差异。

流动沙丘区丘间低地植被在空间上的动态变化过程,使得丘间低地变成一种不断向前移动的生态“岛屿”。在这个过程中,流动沙丘迎风坡与丘间低地的过渡带具有向前“推动”的积极作用,决定着丘间低地的面积是不断扩大还是逐步缩小。但是,迎风坡过渡带因为发育时间短,处于植被群落演替的初级阶段,具有较低的植物多样性。根据“多样性导致稳定性”的生态学理论[22],流动沙丘迎风坡与丘间低地过渡带的脆弱性和不稳定性特征比较突出。因此,在半干旱沙区流动沙丘治理和植被恢复的实践过程中,应该实行围封等措施重点保护流动沙丘迎风坡过渡带,避免放牧干扰,使其向高植物多样性和生态系统稳定性方向发展。另外,由于其植被能够有效的阻止沙丘前移,因而流动沙丘背风坡过渡带甚至整个背风坡也应该被重点保护。

[1] 朱震达,赵兴梁,凌裕泉,等.治沙工程学[M].北京:中国环境科学出版社,1998.

[2] 蒋德明,刘志民,曹成有,等.科尔沁沙地荒漠化过程与生态恢复[M].北京:中国环境科学出版社,2003.

[3] 曹成有,寇振武,蒋德明,等.科尔沁沙地丘间地植被演变的研究[J].植物生态学报,2000,24(3):262-267.

[4] Peters D P C.Plant species dominance at a grassland-shrubland ecotone:an individual-based gap dynamics model of herbaceous and woody species[J].Ecological Modelling,2002,152(1):25-32.

[5] Gehrig Fasel J,Guisan A,Zimmermann N E.Tree line shifts in the Swiss Alps:climate change or land abandonment[J].Journal of Vegetation Science,2007,18(5):571-582.

[6] Liu Z M,Li X L,Yan Q L,et al.Species richness and vegetation pattern in interdune lowlands of an active dune field in Inner Mongolia,China[J].Biological Conservation,2007,140(1):29-39.

[7] 牟长城,罗菊春,王襄平,韩景军.长白山林区森林/沼泽交错群落的植物多样性[J].生物多样性,1998,6(2):132-137.

[8] 王国梁,刘国彬,刘芳.黄土丘陵区纸坊沟流域植被特点与生态交错带效应[J].西北植物学报,2002,22(5):1102-1108.

[9] 苗莉云,王孝安,王志高.太白红杉群落交错带物种多样性的研究[J].广西植物,2005,25(2):112-116.

[10] 张克斌,刘云芳,李瑞.半干旱区湿地-干草原群落交错带边缘效应研究[J].西北植物学报,2007,27(5):859-863.

[11] 刘媖心.中国沙漠植物志:第1 卷[M].北京:科学出版社,1985.

[12] 刘媖心.中国沙漠植物志:第2 卷[M].北京:科学出版社,1987.

[13] 刘媖心.中国沙漠植物志:第3 卷[M].北京:科学出版社,1992.

[14] 中国科学院内蒙古宁夏综合考察队.内蒙古植被[M].北京:科学出版社,1985.

[15] Zhang T H,Zhao H L,Li S G,et al.A comparison of different measures for stabilizing moving sand dunes in the Horqin Sandy Land of Inner Mongolia,China[J].Journal of Arid Environments,2004,58(2):203-214.

[16] Su Y Z,Li Y L,Cui J Y,et al.Influences of continuous grazing and livestock exclusion on soil properties in a degraded sandy grassland,Inner Mongolia,northern China[J].Catena,2005,59(3):267-278.

[17] Zuo X A,Zhao H L,Zhao X Y,et al.Spatial pattern and heterogeneity of soil properties in sand dunes under grazing and restoration in Horqin Sandy Land,Northern China[J].Soil and Tillage Research,2008,99(2):202-212.

[18] Shirato Y,Zhang T H,Ohkuro T,et al.Changes in topographical features and soil properties after exclosure combined with sand-fixing measures in Horqin Sandy Land,northern China[J].Soil Science and Plant Nutrition,2005,51(1):61-68.

[19] Bowker M A,Belnap J,Davidson D W,et al.Correlates of biological soil crust abundance across a continuum of spatial scales:Support for a hierarchical conceptual model[J].Journal of Applied Ecology,2006,43(2):152-163.

[20] Su Y Z,Zhao H L,Zhang T H,et al.Soil properties following cultivation and non-grazing of a semi-arid sandy grassland in northern China[J].Soil and Tillage Research,2004,75(1):27-36.

[21] 肖笃宁,李秀珍,高峻,等.景观生态学[M].北京:科学出版社,2003.

[22] 邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].2 版.北京:高等教育出版社,2007.