春城之练

2014-03-04

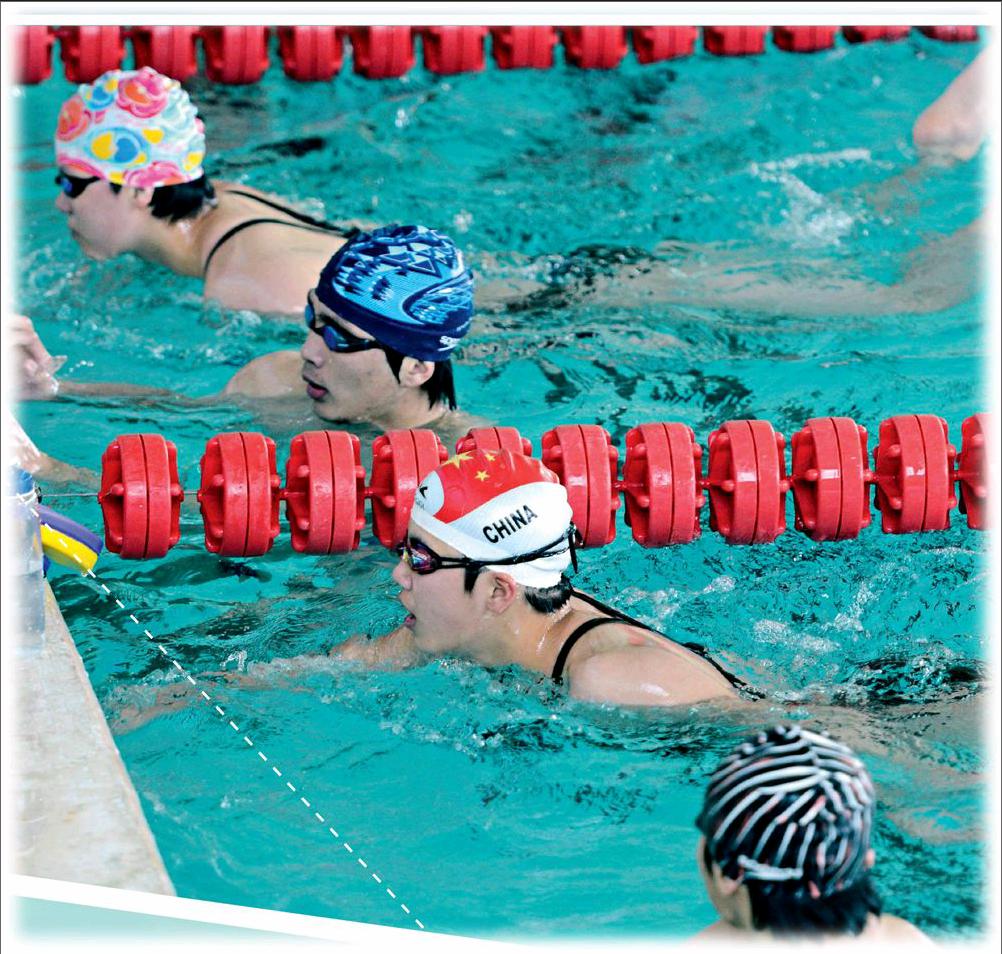

岁末年初的昆明,天还没大亮,天逸体育中心的游泳馆就已熙熙攘攘。不断有姑娘小伙穿着饰有国旗标志的长长棉服,甚至戴着严实的帽斗,穿过一道水雾斑驳的小玻璃门,进入这个泛着热气的水上世界。

高原潜泳,好似鬼门关

这是中国游泳队高原冬训的主场馆。

与往年不同,由于离此不远的海埂基地游泳馆正在修建,中国泳军的高原冬训改在了市内。这是一处在楼群包围之中的综合运动场所,布局紧凑,闹中取静,宿舍与泳馆最近处不足百米。运动员餐厅也在馆里,与泳池仅有一道玻璃隔断,高高馆顶上的水珠不时悄然而下,落在餐桌上、杯盘中……

老教头朱志根照例早早来到泳池边。除了惯常的各种训练准备外,他还支起一个电饭锅,并操着浓重的江浙口音告诉笔者:“这是给队员们煮点姜糖水,这里还是冷……”

虽是“春城”,但昆明的阴冷让人不敢离开棉衣,尤其是云雾密布之时,更何况前些日子这里还出现了多年不见的雨雪天气。泳池边的电子屏幕赫然显示,水温是27摄氏度,可运动员上岸,还是会感到寒意。为此,朱导给本组的每个队员买了一身又长又厚的保暖浴衣。

其实,这些还不是运动员需要面对的主要问题,真正的问题还是在高原环境下如何提升体能。

昆明市中心海拨1891米。在这个高度做一般活动,不会有明显异感,但如果进行一定强度的运动,即便是快步爬上几层楼,缺氧的感觉也会出现,难怪体育中心宿舍楼里专设一个房间

吸氧室。朱导说:“运动员一上高原,因为缺氧,一是都很兴奋,晚上睡眠不好,还会做梦;二是脉搏增快。然而,这种环境正是增强队员肺活量和有氧能力的最好平台,关键在于教练怎么掌握好火候。”

从1998年起,朱导就带着队员平均每年两次上高原训练。2003年,12岁的孙杨也被朱导领“上山”。朱导说:“小时候练肺活量,容易练大;小孩子的肺活量增大了,一是下山后再练别的就好练多了;二是会给他们带来较长的运动寿命,起码保持8年以上。我带的队员平均运动寿命都在10年以上。像吴鹏,运动寿命已到了14年。”

朱导的高原训练有其独到之处。当年,浙江游泳队曾和蹼泳队同池训练。朱导发现,由于整日在水中屏气,蹼泳队员的肺活量都不小,多在7000毫升以上。于是,朱导试着把人家平地使用的方法移植到高原训练上。“在山上潜泳是很难很累的,那是个鬼门关”。起初,一个25米过后,队员们个个脸发青,头发晕,全喊难受,可练过一段时间,他们就慢慢适应了。接着,朱导把距离加大到50米。而今,这种训练已成了常规,每周都有两次,每次2—4个50米。有的队员训练课后,自己还要加练这个项目。

诸如此类的高原训练效果是明显的,汪顺等队员的肺活量现已达到蹼泳队员的水平。

走下云端,需要时间

孙杨是最后出现在训练场上的。在馆外有记者等候追逐,在馆内也有游泳健身的百姓想方设法蹭到他身边,向日葵般仰头转圈地把他端详一番,再加上一身明黄色的特制运动服,全场最高的个头,让他显得王子般的气场十足。

然而,入得馆内,他的目光不住搜寻,最后还是落在了池子另一边与笔者侃侃而谈的老教头朱志根身上。他径直走到跟前,与笔者礼貌地打招呼,随后小声地请示朱导今天练点什么。相信老教头早就注意到弟子的身影,因为此前的谈话中,老教头说过,他的训练观察一向仔细,过去哪个小队员在远处偷懒少游几米,他都心中有数。不过此时,老教头却俯视池水,

脸严肃地布置了几句之后,就再也不说什么了。

这是孙杨走出拘留所后,第一次参加国家队的高原训练。朱导说,他早上敲门叫孙杨9点训练,而他出来时已10点多了。

弟子近年惹起的种种风波,尤其是被拘留事件,一度被吵得沸沸扬扬,让向来沉稳的朱导也很难平静。但面对外界,他的声音并不多。此时,朱导说:“我跟你们说实话,孙杨走到今天这步,我心里常是掉泪的。我是想管好,但不一定被人理解,又受各种因素影响,总不能如愿。哪个教练不想把自己的队员朝好的方向带呢!”

朱导分析说:“中国运动员为什么总是出问题,我想往往是缺少文化学习和修养。这种缺陷让他们一是往往理解不了教练员的想法思路;其次让他们的眼界和思维能力,甚至写作能力都不够;第三是不会处理人与人之间的关系。于是,要么无聊,要么开始谈恋爱。总之,不学习会产生许多不利因素。孙杨也有这个问题。培养一个奥运冠军很难,培养成才后管理起来更难,但我觉得只要有文化修养,也好管。”

“当然,家庭教育也很重要。前年山东一次比赛中,在裁判面前,一个妈妈竟在给儿子系泳裤带。我火了:你难为情不,他都这么大的人了,你还给他……,你给我出去!您说,这样做能培养好队员吗!”

笔者问:“外界有人认为您的管理方法有些陈旧,您怎么看?”朱导平静地说道:“不,我的观念也在更新,你问问于诚,我的助教。比如,都说我太严厉,可我不打骂队员,还常说些玩笑话给他们,把他们的积极性调动起来。也许我这个长相总是很严厉的样子,其实熟悉的人都会说,老朱这个人挺和气的。至于外界对我说这说那的,我宁愿不讲,有什么意思呢?只要做好自己,对得起自己的良心就行了。”

找到负责具体训练的朱导助手于诚,我们自然聊起了孙杨。这位膀大腰圆的年轻教练曾是孙杨项目的亚洲纪录创造者,与孙杨是同门师兄弟和室友。他坦诚道:“现在朱指导布置的训练计划,孙杨都能达到。过去他训练一向很刻苦,总能提前完成任务,他的心肺功能也好于常人。现在他没有以前那样刻苦了,能力也差了一些。”

“出事之后,感觉他与以前有些不一样,可能出于污泥还是有点染吧!但我认为他的基本素质还是有的。比如,他对人很有礼貌,总是主动打招呼。吃饭时,我的衣服沾上点东西,他会起身拿纸帮我搞干净。他不玩网络游戏,出入社交场所也从不喝酒,只喝饮料。此外,他的自信心很强,那是从里到外的,这是许多运动员所欠缺的。不过,我觉得他有时缺少一根筋。”

谈到孙杨现在的心理状态,于诚笑言:“尚在奥运冠军的云端之中”。但他认为,需要给孙杨一段时间。底下再沟通,不如让他好好练上一堂课,许多问题可能会因此而慢慢解决。

心态,决定未来

每次到泳池,都能看到焦刘洋的身影。在水里,在教练刘海涛威严十足的大嗓门口令下,这位游泳大满贯得主和小队员们一起出发,一起奋力游向远方。一组任务完成后,她会喘着粗气,扭身望着岸上,认真等待下一组指令的到来。惟有一次,她站在池边看别人训练,一身邻家女孩的打扮,秀发素颜,长衣短靴,疑似高圆圆之类的纯情演员。刘海涛告诉笔者:“昨晚她吃得不对付,又吐又泻,我让她休息了。”接下来,刘海涛发出一声感慨:“8年了,焦刘洋真的不

容易呀!”

问他为何如此感叹,刘海涛动情地说:“如果没有精神上的因素,以她的身体条件,把奥运冠军、世界冠军和全运会冠军都拿到手,那是根本不可能的。这孩子的坚持精神,尤其是关键时刻咬牙顶上去的意志太强大了!”

接着,他兴奋地讲起3个多月前,师徒同心协力,将全运会女子200米蝶泳冠军拿到手的经典战例——

在此之前,泳坛最为看重的各项冠军中,焦刘洋惟缺全运会的金牌。而2013年游泳世锦赛与全运会的间隔又很近,这不仅考验教练掌控比赛的能力,也考验队员的体能和训练水平。为此,两个大赛前,焦刘洋下了很大功夫,进行了深度的训练和体能储备。要知道,伦敦奥运会之后,焦刘洋活动颇多,还参加了党的十八大,调整和训练时间都很有限,要恢复和保持高水平的竞技状态谈何容易,更何况她的对手是世界泳坛高手刘子歌。

在弟子充分准备的基础上,刘海涛大胆而精心地把控着每一步的训练和调整节奏。到全运会时,焦刘洋的状态果真如期而至。

可大赛开始后,还是出现了两人意想不到的场面:老对手刘子歌在半决赛中一反常态,突然发力,将焦刘洋甩下了1秒多,而且表现得十分轻松。

刘海涛想来想去,觉得这可能是对手的一种精神压迫战术。决赛前,他对焦刘洋说:“记住了,还是按照我们自己的战术走,但是前100米,一定不能与她差0.5秒,后程只要顶住就成了!”

两位奥运冠军同场决赛,世界赛场也罕见。100米翻江倒海之后,焦刘洋只与对手差0.4秒多。接下来的100米,焦刘洋开始后发制人了。离终点25米时,两人齐头并进了。刘海涛此时心里有了感觉。他相信,越到关键时刻,弟子冲顶的劲头就越足。果真,还有15米时,焦刘洋的头已略微领先了。刘海涛激动了……

功成名就之后,焦刘洋还会再练吗?面对笔者这个问题,刘海涛很有信心:“前一段时间她在调整,主要是神经系统上调整,现在她刚恢复训练。她身体上没太大问题,而且,她的个人问题也很好地解决了,没有什么牵挂了,现在她心态很好。2014年全国冠军赛后,我会把她往回拉,准备一下亚运会,然后,用年到两年时间备战2015年世锦赛、2016年的里约奥运会……”

成长,还需正能量

在这池高原之水中,涌动着的大腕明星毕竟凤毛麟角,多数还是中生代以后的队员。从某种角度说,他们才是朱志根、刘海涛这样的名教头更为关注,并且着力打造的,因为今日的希望很可能是明日的亮点,后天的明星。

这些队员大多是在上世纪90年代中期以后出生的,拥有令人羡慕甚至超过前辈的天赋和身体条件,成绩也在上升期。像1994年出生的汪顺,不仅有着1米91的身高,帅气的外表,而且头脑聪明,反应敏捷。去年全运会上,他连夺5金,追平师兄孙杨,名副其实地成了孙杨嘴中的“顺哥”。焦刘洋的师弟,1995年出生的郝运,无论水感、力量还是协调性都不错。项目与孙杨基本重合的他原本底子不太好,但跟着刘海涛潜心打了半年的基础,成绩一跃而至孙杨之后。还有那个叶诗文的“闺蜜”,刚满18岁的女孩儿傅园慧,被于诚教练赞日“身体条件好于中国女子泳坛属一属二的杨雨”。从自由泳改练仰泳不久,她就在城运会、全运会、世锦赛、东亚运动会上摘金夺银,加上独特的个性,人称“奇葩”。此外,总被安排在教练限皮底下池边第一道的“小艾”,是一个2002年才出生的武汉女孩,其条件之好,素质之全面,让刘海涛每每谈起总像淘到一块宝,“用不了两三年,她必出成绩”。

从好苗子到好国手,从优秀到顶尖,无论是队员还是教练都承认,这是一个极为艰苦的过程。最为具体可感的是每天训练后,几乎每个人都深切体验到一个字“累”。

采访中,主攻混合泳的汪顺亦庄亦谐地感慨:“我有时觉得200米、400米混合泳简直就是非人类项目!”郝运说:“游到最后真是游不动了,人都木了!”颇富表演欲望和才能的傅园慧则披着被子,盘坐床上,俯身仰天地大呼小叫:“我是不是老了,青春期怎么像更年期那样感到累呀!”

教练们也说累,每日里他们在池边奔走不停,喊叫不止。更何况像朱志根这样的老教头,年近六旬,又是高血压、高血糖等“三高”患者,治病的药,救急的糖,须臾不敢离身。其实,这些对他们来说都不算什么。他们最累的还是心,一种“恨铁不成钢”之心。

说起汪顺,朱导和于诚都坦言:“这孩子什么都不错,就是缺少点孙杨那样的霸气。”为此,朱导平时没少用这样的话刺激弟子:“你一个男孩子,连女孩子都游不过”,“×××,输谁也别输给汪顺!”但他们也承认,要改变骨子里的东西,不是一朝一夕的事。刘海涛则直言,要是有焦刘洋“关键时刻敢于顶上去的那股劲儿”,郝运就真的是交“好运”了。无论在训练和比赛中,强度最大或胜利在望的紧要关头,弟子往往“咬不住”,让人空余“就差一点点的”遗憾,甚至咫尺天涯的喟叹。对此,燕赵汉子刘海涛没少起急上火……

即将成人之时,有朋友送傅园慧一个礼品。那是一本书,封面三个大字远远便可看到:“正能量”。外表大大咧咧,内心细腻丰富的傅园慧每天都要认真地读上一段,用心揣摩番。也许,这正是这一代运动员需要的,也是教练员希望他们得到的。只是这种正能量的汲取不仅要从书本上,更多的还要在艰苦劳累,咬牙坚持的成长过程中。

责编 柏强