精细储层预测在英台地区葡萄花油层的应用

2014-03-03王丽恒卢秀华虞云岩中石化中原石油工程有限公司地球物理测井公司河南濮阳457001

王丽恒,卢秀华,虞云岩 (中石化中原石油工程有限公司地球物理测井公司,河南 濮阳 457001)

英台地区构造主体部分位于齐家-古龙凹陷,为一向东南倾没于古龙向斜的鼻状构造,总体呈宽缓的单斜形态,局部构造、断裂不发育。各层构造整体趋势基本一致,始终是周边高、中间洼的较稳定的构造格局。研究区受南北物源的双重控制导致该区储层纵向多套砂层叠置,储层空间分布复杂,中、上部含油组合沉积相带均以三角洲前缘亚相为主[1]。多期沉积受控于不同沉积体系,下白垩系统姚家组一段葡萄花油层主要受西部物源控制。该区储集层主要发育三角洲前缘水下分支水道、河口坝、远砂坝、席状砂。储层厚度较小,一般为2~8m,纵向非均质强,横向相变快。为有效提高钻探成功率,笔者采用精细储层预测方法对该区进行了深入研究,取得了较好的效果。

1 精细储层预测方法

储层参数预测是勘探开发阶段的核心技术,直接关系到钻探是否成功。目前储层预测方法一般随油田勘探开发阶段的变化发生相应的变化。一般油田勘探开发阶段储层预测的主要形式是:①在勘探期,钻井及测井资料少,一般采用地震资料进行储层预测,具体预测方法有属性分析[2,3]、正反演分析[4]、三维可视化、分频[5]等,由于地震资料纵向分辩率低,主要着重于储层横向变化的分析及大的沉积规律的把握。②开发早中期,井距较大,井间储层横向发育仍存在很多不确定的地方,储层预测一般会联合利用测井与地震资料。基于测井的预测方法主要有三维地质建模方法,建模又包括确定性方法和随机模拟方法;基于地震资料的储层预测方法基本和勘探期相同,但更强调与测井资料和地质认知的结合。③开发后期密井网阶段,井距较小,井区内主要利用测井资料,同时辅助实际生产资料;地震资料的作用明显下降,主要用于研究区周边。该阶段预测方法主要采用相控地质建模方法。但是,对于河流相、三角洲前缘等沉积环境复杂区,储层空间展布变化大,一般的分勘探阶段的储层预测方法不确定性较大。对于这类地区,只有充分应用研究区块的测井及地震资料,针对研究区地质实际,以区域沉积研究成果为指导,通过统计学方法,建立典型沉积砂体与地震属性之间的关系知识库,从已知推未知,采用合适的步骤,综合应用包括正演建模研究、地震属性分析、全三维体解释与可视化、地震反演和多参数储层预测等多种储层预测方法[6],才能取得较好的效果。

2 精细储层预测流程

精细储层预测主要是指储层预测在研究层次、步骤及研究重点上分出主次,充分利用测井、地震甚至生产信息,通过反复调整得到储层预测结果。具体步骤如下。

2.1 建立储层空间展布初级模型

在前人研究成果的基础上,重点参考沉积微相研究结果,以基于测井资料为主的三维地质建模方法为手段,建立三维地质模型,重点关注储层岩性、厚度模型。对于井间认识清楚区域可以采用确定性方法建模,对于研究区内部储层横向变化较大区域及周边资料相对不足区域,采用随机建模方法来进行分析,确定概率较大的几种可能模型。该步骤中同时并行的工作是对地震信息的分析处理,主要包括属性提取、典型地震相识别。对于地震信息所取得的较为明确的认识可以直接应用到三维地质建模中。初级模型的目标是理清研究区储层发育及空间展布的一般性规律,建立起研究区储层三维地质模型,搞清楚区内储层空间展布状况,根据井距、砂体厚度、沉积微相类别、地震属性的差异,将研究区储层空间展布情况至少划分为3个层次:落实区,相对落实区及不落实区。

2.2 建立储层认识知识库

为了确定研究区内储层的分布规律,重点提升不落实区域的认识程度,主要采用统计的方法来建立能够反映区域储层展布规律的认识知识库。以目前储层认识最为落实的井及井间区域为对象,建立不同沉积微相类型、不同厚度典型沉积砂体、不同叠置关系典型沉积微相组合砂体与相对敏感地震属性之间的关系。同时,选择典型落实区域,即井及井间沉积砂体组合和空间分布在研究区具有代表性的区域,进一步采用正演的方法来确定不同类型叠置关系砂体的地震响应,深入研究不同类型沉积砂体厚度、组合及空间展布形态变化所引起的测井响应 (主要包括声波时差、密度曲线)、地震响应 (包括子波、各种地震属性参数)的变化规律,从而进一步分析确定对模型最为敏感的地震属性及相对敏感的因素。在建立上述储层认识知识库的过程中,要反复检验,通过典型落实区域属性反推沉积砂体空间结构来验证所建储层认识知识库正确与否。

2.3 建立不落实区域储层展布模型

不落实区域产生的一般原因是由于井距较大,测井资料难以控制,或者是由于沉积环境或者沉积作用相对复杂,导致储层纵横向非均质均较强。该区域规律性不强,认识难度大。若按沉积模式制作该区域的砂体空间展布模型,会产生多种可能性。为尽量减少不确定性,依据沉积模式,设计几种最有可能的沉积砂体空间模型,以储层认识知识库为依据,得到相应的地震属性分布,再与实际提取的属性进行比对。将差异较大的模型去除,进一步提高对不落实区域的储层展布规律认识。

2.4 重点不落实区的反演研究

随着油气勘探对地震反演技术的需求和计算机技术水平的提高,反演技术得到了迅速发展,出现了各种各样的地震反演软件和反演方法,成为储层预测和地震油藏描述的主要技术手段。但是反演预测影响因素多样,反演结果的不确定性较强,因此建立的初级模型越准确,预测结果也相对越可靠。以上述前3个步骤的研究成果为基础,建立目前认识最可靠的几种储层模型,采用测井约束反演方法来确定重点不落实区域的储层分布规律。

3 实际应用

3.1 储层初级模型

在英台地区经历的多次湖进、湖退变迁过程中,受控于不同沉积体系,葡萄花油层主要受西部物源控制,总体来看,葡萄花油层到萨尔图油层为水进沉积体系。葡萄花油层沉积时期,湖退达到最大,以西偏北方向的英台物源为主,物源供给有限,全区发育三角洲前缘亚相,但砂体厚度较薄,自下而上有一定的继承性,葡萄花油层内部表现为水退砂进沉积。在构造位置较高的英台地区西部以水下分流河道微相为主,河道频繁改道,河道摆动带很宽,呈近东西向展布,因此葡萄花油层分流河道砂相对发育。从地震属性分析结果来看,振幅、道积分、均方根振幅对研究区的储层敏感性较高,横向上有一定的分辨率。该区储层不落实区产生的主要原因是沉积环境复杂、砂体厚度小、储层横向变化大;其次是由于研究区目前处于开发早期,井距仍然较大。根据测井解释的砂岩厚度在沉积微相研究成果的指导下建立相控三维地质模型。

3.2 储层认识知识库

通过对地质模型中落实区沉积的认识与地震属性的对应分析,建立了研究区典型沉积砂体及砂体组合与地震属性的关系。

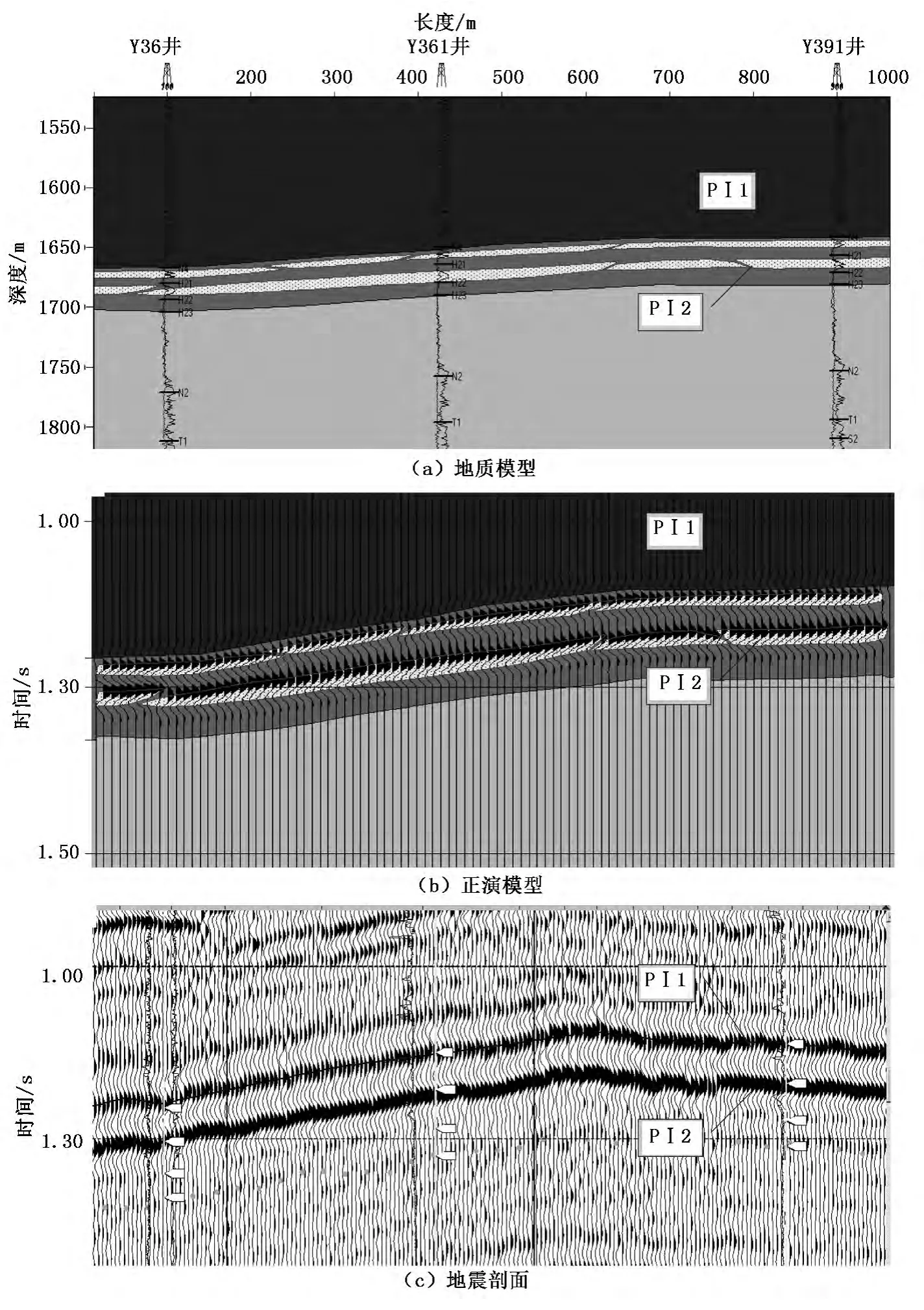

图1 过Y361井正演结果

1)水下分流河道和砂坝的沉积砂体及其与上下大套泥岩的组合,造成了储层具有与厚段储层类似的地震响应,在道积分属性体上反映为负高值。

2)典型的 “泥包砂”砂坝或远砂坝,其沉积和储层变化很好地反映在均方根属性体上,储层反映为高值。

3)河道改道频繁的砂泥岩以基本等厚的方式交互沉积,形成了近乎 “砂泥组合”的均质储层,内部速度变化很小,地震复合波相互抵消,地震响应表现为弱振幅反射特征。

4)远砂坝和席状砂沉积储层,由于水动力较弱,砂岩成簇沉积,可以形成速度变化界面,地震相应表现为较强振幅反射特征。

5)厚层水下分流河道沉积砂体在振幅属性上反映不明显。

对典型沉积砂体落实区域进行了大量的正演分析,进一步总结了不同类型沉积砂体的地震响应。如Y361井区设计的不同期次水道组合,包括砂体连通成片、孤立砂体、砂体叠合成片等正演模型,从不同侧面反映了不同砂体纵向组合及横向连通关系在地震上的响应差异。从过Y361井的正演结果 (图1)看,砂体叠合成片的正演模型与实际地震剖面最为相似。

3.3 不落实区域储层展布模型及反演

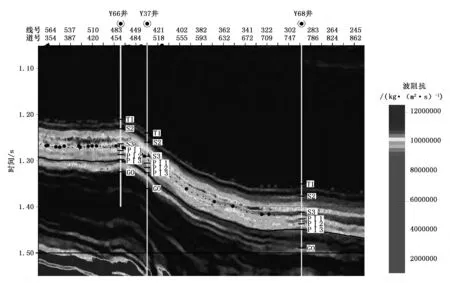

Y37井在葡萄花油层Ⅰ油组2小层 (PⅠ2)发现油层,沉积微相解释为河口坝砂。Y37井北面的Y68井 (与Y361井相距2.5km)和南面的Y391井 (与Y37井相距3.4km)在相同层位都获得工业油层,但储层均明显变薄变差,显示有利砂体展布可能是东西向为主。由于井距较大,Y37井与Y68井的井间储层是怎样分布的仍落实不清。为此,笔者从周边沉积微相认识及主要沉积模式进行分析,目标区发育河道砂体与间湾组合,或者远砂坝与席状砂为主的复合砂体的可能性较大。设计了2种较可能的砂体组合模型:一种是水道砂体;一种是远砂坝复合砂。在此基础上进行测井约束反演,从反演结果(图2、3)上看,虽然2种模型的砂体组合不同,但是Y37井与Y68井的井间区域储层总体都比较发育。

图2 过Y66井-Y37井-Y68井水道砂体反演剖面

3.4 钻探效果

在不落实区以PⅠ2为主要目的层的5口井中,Y91井、Y92井、Y931井、Y93井这4口井的葡萄花油层储层厚度及沉积微相砂体类型预测结果与实钻结果基本一致,厚度误差小于2m,能够满足生产要求,说明精细储层预测方法在研究区的应用效果较好;Y931井的预测误差相对较大,为5m,分析原因主要是由于含钙质较高砂岩与普通砂岩造成地震属性认识方面的偏差所致。

4 结语

充分利用地震、测井资料,在沉积微相研究的指导下进行储层预测,对研究区纵向叠置砂体的地震及测井响应进行深入分析,建立储层认识知识库;在此基础上,利用三维可视化、分频、反演及三维地质建模等多种方法,分层次、有重点地进行精细化储层预测,有效提高了研究区的储层预测精度。

图3 过Y66井-Y37井-Y68井远砂坝复合砂反演剖面

[1]李强,辛仁臣,杨玉峰 .英台—大安地区坡折带对姚家组下部沉积的控制 [J],大庆石油地质与开发,2004,23(3):17~19.

[2]刘文岭,牛彦良,李刚,等 .多信息储层预测地震属性提取与有效性分析方法 [J].石油物探,2002,41(1):100~106.

[3]宋维琪,刘江华,王小马,等 .预测油气的地震属性优化组合:灰关联分析技术 [J].石油勘探与开发,2002,29(5):34~36.

[4]沈财余,江洁,赵华,等 .测井约束地震反演解决地质问题能力的探讨 [J].石油地球物理勘探,2002,37(4):372~376.

[5]朱庆荣,张越迁,于兴河,等 .分频解释技术在表征储层中的运用 [J].矿物岩石,2003,23(3):104~108.

[6]王世库,刘清林 .综合应用井间地震等多种资料确定精细地质模型 [J].石油物探,1995,34(4):1~13.

[编辑] 龚丹