浅析上思县壮族传统民居型制

2014-02-28刘晶晶

刘晶晶

(广西艺术学院,广西 南宁 530022)

上思县于十万大山北麓,四周环山、中部地势较平坦,水系较通达,生态自然条件优越,利于发展农业生产,也给民居的发展和保护提供先天保障。明清时期的汉族人,还沿着明江河流域深入,也使得流域周边的大小集镇成为汉人集中分布的区域,其壮族民居样式则与其相近汉族民系建筑类型一致,民居型制充分反映融合的结果[1]。

一、上思壮族传统民居的功能空间

上思县自然资源丰沛、人口密度较小,但上思县壮族民居现存的建筑单体规模不大,建筑空间较小、建筑装饰质朴。所以本论文的分析重点在于分析上思县壮族传统民居型制,建筑环境不作为本论文分析重点。分析上思县壮族传统民居空间有助于我们更全面的认识地域性民居,这也是必然的。

上思县处于广府文化边缘区域,民居建筑文化产生了衍变。从有些村落的风水布局来看,具有广府特色,但没有粤中地区那样严整规矩的梳式布局。

(一)厅堂

上思县传统民居受中原地区建筑文化的影响平面呈奇数开间。中心间为厅堂、是最为主要的公共空间,既是家庭的中心,也是整个建筑单体的中心,厅堂作为家族迎娶、会客、祭拜的公共空间,厅堂的营造往往决定了整个建筑坐落朝向、交通、布局关系。

上思县传统民居的建筑装饰很讲究,厅堂的位置、布局、尺度等都是很注重的,一般大户有财力的人家厅堂数量当然也是最多的,从厅堂数量的多少也可以判断建筑规模、等级。

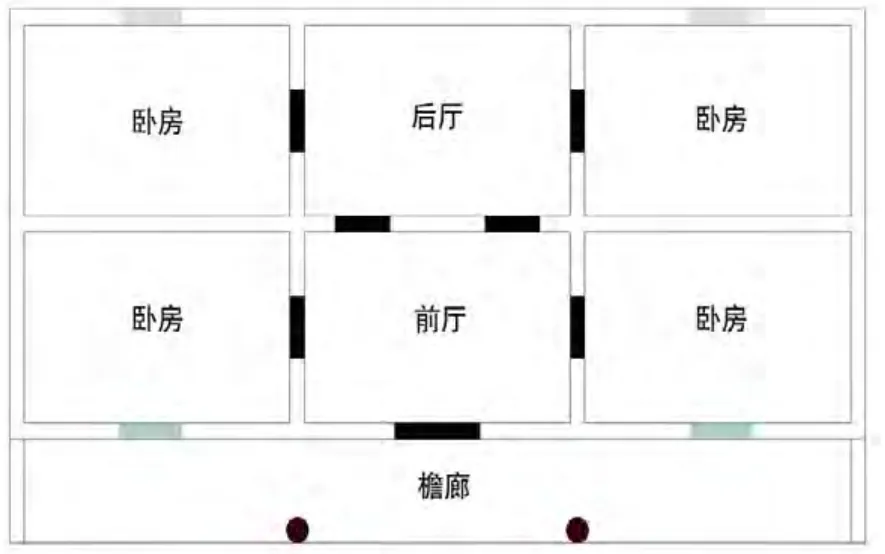

上思县盆地地形气候闷热潮湿,房屋结构上需要加以处理防潮、通风,特别是在厅堂的营造上,用繁复精美的镂雕门窗达到通风的效果,在审美与功能上达到高度统一,有些厅堂的格栅门、堂板都会刷上喜庆的红漆或者桐油,起到防腐、防潮的效果。即使一般的家庭厅堂的堂板是处理空间和装饰最用心的地方,堂屋迎门墙正中都摆有神龛,上思县壮族民居的神龛较其他地区位置更高,堂板供奉着祖先和神灵,两侧开门作为主屋后部分或院落的通道(图1.)。

图1.

(二)卧房

卧房是供日常起居用的房间。卧房的空间面积和装饰不及厅堂,但卧房的数量是现存传统民居建筑中占有数量最多的,也是最私密的空间,当然受传统礼制的影响又有严格的等级空间。上思县壮族传统民居的房间围合在厅堂左右,厅堂的后部分房间为上房,前部分房间为下房。上房在空间分割上更为私密和安静,一般未出嫁的姑娘或者长着住上房,下房则住晚辈或男丁。

(三)院落

上思县地区的壮族传统民居多数是有院落的,但由于保护不当或者拆旧建新等缘故,现今存留不多。庭院不仅是满足了壮族人农业生产生活需要,也恰好的起到了组织空间的作用,是民居坐落的半开放式空间。院落也是壮族传统民居的生态性考虑,在古人的哲学思想中讲究的是:天——地——人,就是讲求"顺其自然”,体现了古人对待建筑与自然协调共生的思想,根据当地的自然环境,合理的安排建筑和其他因素之间的关系,让建筑和自然环境成为一个有机的结合体,同时又有良好的室内气候条件和有一定的气候调节能力,以满足民居的居住的舒适性,使人、建筑、自然形成一个良性的循环系统。

院落的设置形成一个完好的半开放空间,利用房屋的进深和风向,能加快内部空间的散热,形成穿堂风,是人与自热有机结合的生态考虑。

(四)附属用房

在上思县传统民居中,现在还保留了一些附属用房,这也是以农耕为主的乡村生活所必需的,附属用房来解决储藏粮食、堆放柴火和饲养牲口等功能。上思县壮族民居中很注重厨房和杂物房的位置,一般有三种情况,单独营建附属用房、主屋旁搭建坡屋房,另外一种特殊的是较为高耸的坡屋会设置阁楼作为储物空间。

二、上思县壮族传统民居的型制构成分析

平面布局、结构技术、装饰形式是建筑型制的三个方面、而建筑平面所受的因素也最复杂,其变化也比较大,不同时期的建筑,即使是在同一地区也会有不同的空间组合,上思县壮族传统民居受中原文化的影响,在平面布局以及房间分布上都有体现,随着多文化的交流、融合,上思壮族民居文化逐渐完善,吸收了中原的建筑形制及其礼制,根据地域环境的人文、自然条件形成具有地域性的民居样式。

(图2)

虚实关系:上思县传统民居建筑最大的运用了檐廊这一特殊空间形式。如果不同功能的房间为是实空间,那么檐廊侧为虚空间。不同的空间形式决定着他的功能形式,檐廊作为室内空间的延伸,能够满足在特殊天气下展开的活动,起到遮风挡雨的效果。

前后关系:现存的上思县传统民居通过当心间的堂板将厅堂分为前后两个部分,前厅和

后厅的性质存在实质上的差别,前厅偏公共性作为家庭会客接待用,后厅则作为家庭起居者进入使用。围合厅堂的卧室空间则封闭些,卧室的开窗不大,而且每个卧室的门都朝向当心间,要想进入卧室必须通过厅堂,当心的厅堂就成了封闭空间和开放空间的过度空间。

轴线关系:上思县壮族传统民居表现了强烈的宗族观念,建筑规模上表现了强烈的轴线 关系,轴线纵贯大门、厅堂以及主屋,这条轴线对整个建筑起到统领关系,在轴线的统领下建筑呈对称布局,前后递增,形成多层次的开间关系。

(一)基本单元:一明两暗型制

“一明两暗”是传统民居的格局基础,也是其他平面型制的原型,而且古人认为“一明两暗”是用"阳”来平衡室内的"阴”最佳平面型制,上思现存的壮族传统民居则具有"一明两暗”的典型性。一明两暗平面型制布局简易、规整,而且组合、扩张很容易,符合上思壮族人的需求,在上思县壮族民居中得到广泛应用有其客观性[2]。

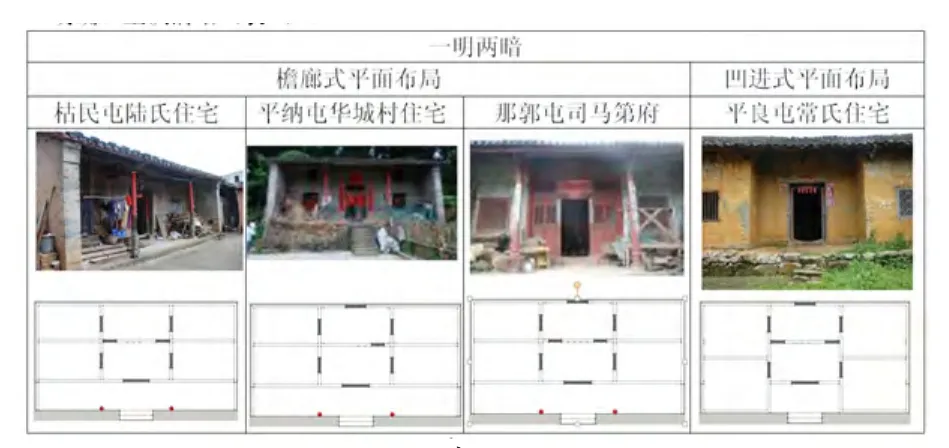

上思县地处多元文化交流区,一明两暗平面型制在上思县发展要用过程中,为了更好的满足生产、生活使用,空间上更有实用性的演化,主要演化为两种:一种是檐廊式平面布局,另一种是凹进式平面布局。这两种平面布局保留了“一明两暗”的对称布局、奇数开间,中间为公共性的厅堂、两侧是卧房,功能划分明确、主次清晰(表1)。

一明两暗

檐廊式平面布局 凹进式平面布局

枯民屯陆氏住宅 平纳屯华城村住宅 那郭屯司马第府平良屯常氏住宅

表一

(二)单元组合形式:庭院平面基本形式

以“一明两暗”为原型的布局形式广泛的存在上思县各乡村住宅中,从上思县壮族传统民居中仍可以看到这类形式以及这类形式变体的房屋,由于其布局简易、规整,所以非常适合组合、扩展,形成联体式的布局。在使用的过程中,为了满足更多的功能需求,“一明两暗”的样式在空间组合上进行演化,而且“一明两暗”建造更加经济、便捷,对地形的要求也不高,容易被复制与生产,通过单元组合、扩展,将“一明两暗”基本单元按照一定的叙述组合起来是民居必然选择。上思县壮族传统民居的大致可以归纳为三种形式:串联形式、排屋形式、并联形式。

串联形式:沿中轴线,多进基本单元进行串联组合,一般每进建筑单体在沿轴线上,随地形逐级抬高,通过串联并列排屋强化轴线的纵深感、序列感。

排屋:排屋分为单列排屋和并列排屋。完全采用单列排屋这种类型的民居建筑单体在上思县地区比较多见,这种类型的空间是上思县传统民居的基本单元。单列型排屋式以正中当心间的堂屋为整个住宅的中心,左右两侧横向布置居住用房。当心间即为"明”,两侧的房屋就是"暗”空间。

并联形式:并联型的存在与当地的经济和人口数有一定的关系,并联型的民居形式能够满足人口不多的家族使用,其建筑规模不大、花费的资金也较少,实用、经济。

小结:建筑文化从来就不是封闭的发展,也不是无序接受,我们在新时期吸收新的建筑手法和设计理念的同时,不要忘了我们自己的根,只有回过头吸取我们古人的营造文化,才能是继承和发展。

上思县传统民居平面型制的变化是该地区民居住宅的变化的一个缩影,凝聚了上思人民的智慧结晶,也是广西建筑文化的瑰宝。对上思县传统民居型制的分析有助于我们理解民居空间的本质,以利于我们更好的创造居住空间,对现代民居的发展有一定的借鉴作用。

[1] 赵冶.广西壮族传统聚落及民居研究 [D]. 华南理工大学,2012

[2] 熊伟.广西传统乡土建筑文化研究 [D]. 华南理工大学,2012

[3] 黄恩厚.壮侗民族传统建筑研究 [M]. 南宁:广西人民出版社,2005

[4] 雷翔.广西民居 [M].南宁:广西民族出版社,2005

[5] 赵冶 熊伟 谢小英.广西壮族人居建筑文化分区 [J].武汉:华中建筑,2012(5):150.

[6] 伍平章主编;上思县地方志编纂委员会编.上思县志 [M].南宁:广西人民出版社 , 2000