加油排放试验程序的设计和车载油气回收系统开发的建议

2014-02-27杜建波方茂东陆红雨李菁元王小臣汤大钢

杜建波,方茂东,陆红雨,李菁元,王小臣,汤大钢

(1. 中国汽车技术研究中心,天津 300300; 2. 中国环境科学研究院,北京 100012)

前言

加油排放的燃油蒸气是挥发性有机物(VOC)的重要来源。挥发性有机物与氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光的作用下会发生化学反应,生成臭氧(O3) 、醛、酮、酸和过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物,而臭氧又对PM2.5的形成具有促进作用。控制VOC、臭氧和PM2.5是我国当前大气污染防治的重点,因此控制加油排放将是一项重要的工作。

随着汽车排放标准的不断加严,轻型汽油车在加油时逸出的燃油蒸气已经与尾气排放的HC相当甚至更多。目前我国采用加油站二级改造(StageII)控制加油排放,但在实施过程中容易受到一些不利因素的影响和制约。因此,在汽车排放标准中补充加油排放要求、明确汽车应加装车载油气回收(on-board refueling vapor recovery, ORVR)系统,对有效控制汽车排放污染和完善汽车排放标准体系均具有非常重要的意义。

1 ORVR关键改进技术

相对于Stage II油气回收系统,ORVR系统在汽车内部形成一个输油管密封系统,在加油时将燃油蒸气通过导管输送到汽车的炭罐中。当汽车正常行驶时,ORVR系统利用发动机的真空将燃油蒸气释放出来,并送入发动机燃油系统。

目前国内汽车上安装的炭罐主要是针对汽车蒸发排放,但不涉及加油过程中的燃油蒸气排放控制。ORVR技术就是通过改进现有的燃油蒸发控制系统,使其回收加油时的HC排放。因此,ORVR系统的开发设计对汽车和加油枪均提出了特殊的要求。

1.1 汽车的改进

汽车装备ORVR系统,须对汽车的油箱、管路、阀门和炭罐等进行重新设计改进,如图1所示。

具体要求如下。

(1)典型的加油管管口直径应减少到约25mm,并加装密封和防回流阀(如鸭嘴阀),防止燃油箱内的油气在加油时回流并经加油管排向大气。

(2)燃油箱上方连接炭罐的油路系统必须改进,如增加防溢或者过满保护阀,并增大连接炭罐管路的直径,以保证燃油箱不会在高速加油过程中升压。

(3)符合国Ⅳ标准[1]的汽车通常使用7mm直径的油箱炭罐连接管,而实施ORVR时该管路的直径应增加到约16mm。

(4)炭罐的设计对ORVR系统的功能和控制加油排放的效率至关重要。炭罐须有足够的工作能力满足排放标准的要求,而且能有足够小的通气阻抗以避免燃油箱在加油过程中升压。为了满足这些要求,炭罐须加大至国Ⅳ标准汽车上炭罐体积的2~3倍,且应使用通气阻抗较低的活性炭,例如直径为2mm的柱状活性碳。非ORVR汽车和ORVR汽车的炭罐主要参数对比见表1。

表1 炭罐的主要参数

(5)炭罐应安装在燃油箱的附近,以确保燃油箱在加油过程中不会增加压力。

1.2 加油枪的尺寸要求

ORVR汽车的加油管内径约为25mm,而非ORVR汽车为35~40mm。由于汽车加油管的直径减小,加油站应配备合适尺寸的加油枪。美国EPA对加油枪的具体要求见图2。

根据调研,目前我国市场上主流加油枪的尺寸大部分都能满足要求。但为了保证ORVR和StageII两种技术的兼容性,已经完成二级改造的加油站还应更换带传感器的加油枪,以能自动识别汽车是否装备ORVR,防止加油时ORVR和StageII同时工作,影响回收效率及带来的其他风险。

2 加油排放试验程序

2.1 EPA试验程序

美国EPA规定了完善的加油排放试验程序[2]。试验过程中,预处理主要采用EPA瞬态工况循环进行炭罐脱附。归纳起来,即为FTP75+FTP72+怠速2min+2×NYCC+怠速2min+ FTP72+怠速2min。其中FTP75和FTP72皆为美国联邦测试循环,FTP75循环是在FTP72循环的基础上增加了热起动的505s循环;NYCC是纽约城市循环,主要是模拟城市低速和频繁起停的工况。各种循环工况见图3和图4。

2.2 适合我国标准体系的加油排放试验程序

由于我国排放标准采用的是欧盟的NEDC循环[3](见图5),因此在借鉴EPA试验程序时,须对EPA的预处理工况进行转化。这也是加油排放试验程序设计的核心工作之一。

经过分析与验证,提出了表2所述的预处理循环(炭罐脱附工况),和图6所示的加油排放试验草案。

表2 预处理循环(炭罐脱附工况)

注:* 表示不计算3个额外的2min怠速。

3 验证试验

3.1 试验样车参数

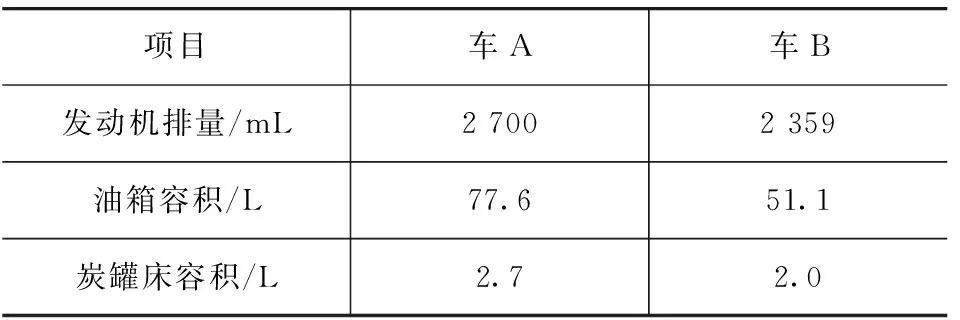

选取两辆带车载油气回收(ORVR)系统的样车进行验证试验,样车主要参数见表3。

表3 样车主要参数

3.2 炭罐的初始工作能力

加油排放试验前,对两台样车的炭罐初始工作能力进行了检验。用排放试验室的空气以(22.7±0.5)L/min 的流量脱附炭罐,直至达到1 200 倍床容积,然后采用50%容积丁烷和50%容积氮气的混合气,以40g/h丁烷的充气速率,参照HJ/T 390对炭罐进行初始工作能力试验[4]。试验结果见表4。

表4 样车炭罐的初始工作能力

3.3 加油排放试验结果

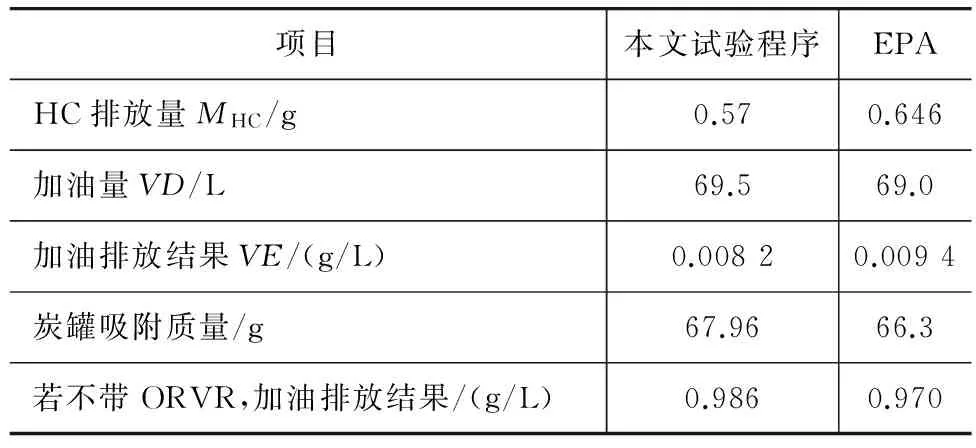

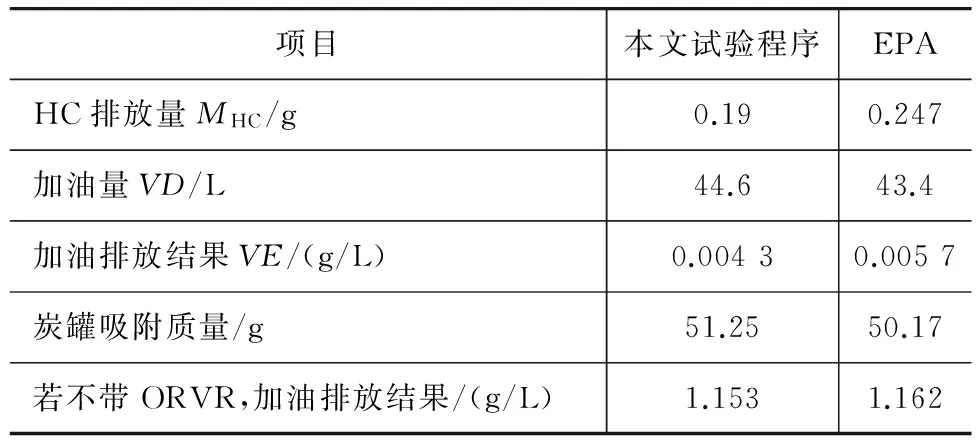

两台样车分别按照图6所示的草案和EPA的试验程序进行加油排放试验。结果见表5和表6。

表5 车A加油排放试验结果

表6 车B加油排放试验结果

两台样车分别按本文的试验程序和EPA法规运行预处理循环后,炭罐的脱附效果基本相当,炭罐基本上被完全脱附。因此就炭罐脱附而言,本文中制订的预处理行驶循环与美国EPA基本等效。

从加油排放试验结果来看,两种试验方法的测量结果均能满足EPA限值要求。按照本文的程序进行试验时,车A的加油排放结果接近限值的1/5,车B的结果接近限值的1/10。按照EPA进行试验时,加油排放结果略高,但仍远低于EPA限值。

从炭罐的吸附能力和加油时油箱逸出的总HC来看,两台车的炭罐吸附能力分别是加油时HC逸出量的2.4倍和2.3倍。

若汽车未带ORVR系统,则两台车的加油排放约为1和1.2g/L。以100km油耗10L计算,HC排放约为0.1和0.12g/km,加油排放的HC已经等于或超出尾气排放的HC限值(0.1g/km)。实际上为保证排放耐久性,新车的HC排放应远低于0.1g/km,因此加油排放的HC比例已经明显高于尾气排放。这也进一步验证了控制加油排放的重要性。

4 加油排放影响因素和ORVR应对措施

加油排放法规试验是在统一的脱附预处理条件下,按规定的速率加注规定蒸气压的汽油。但汽车在实际使用过程中,这些条件均可能发生变化,因此对加油排放的实际结果也会产生影响。为了保证在用车的加油排放能满足要求,在开发ORVR时应根据可能的影响因素采取相应的应对措施。

4.1 行驶工况和脱附策略

在实际使用过程中,炭罐一直处于吸附-脱附的过程。汽车在加油前的炭罐脱附程度直接影响实际加油排放。故在制定ORVR炭罐脱附策略时,除了使炭罐在NEDC工况下能正常脱附外,还应尽可能地保证其在低速低负荷城市工况下的脱附效果。

4.2 加油速率

由于油箱内压会随着加油流速的增加而增大(见图7),因此加油时可能会发生提前自动跳枪或回油的现象。这就需要加油站控制合适的加油速率,美国规定为4~10加仑/min(约15~38L/min),目前国内的加油站对加油速率尚无明确规定。因此,为保证油气回收效果和正常加油,在开发ORVR炭罐时,应考虑加油速率过高可能带来的影响。

4.3 汽油蒸气压

汽油的转移和呼吸损失随着汽油蒸气压(RVP)的升高而增加[5]。因此,汽车加油时的油气挥发量也随着RVP的升高而增加,见图8。

对于汽油的夏季蒸气压,美国EPA进行了限制,规定“臭氧达标地区”应不超过9psi(约62.1kPa),“臭氧不达标地区”则应不超过7.8 psi (约53.8kPa )。根据国Ⅳ汽油标准,我国市售汽油的冬季蒸气压为42~85kPa;夏季蒸气压为40~68kPa,蒸气压上限明显高于美国EPA的要求。因此,为保证降低加油排放的效果,在开发ORVR炭罐时,还应考虑我国汽油蒸气压上限较高,可能对炭罐的工作能力提出更高的要求。

5 结论及建议

(1)根据国家控制大气污染防治的重点 (VOC、臭氧和PM2.5),和ORVR相对StageII的优势,有必要在排放标准体系中补充加油排放要求。

(2)借鉴美国EPA的加油排放程序,对预处理循环根据NEDC进行转化,制定了适合我国汽车排放标准体系的加油排放试验草案。通过两辆车的对比验证分析,经本试验程序预处理的炭罐脱附水平与EPA要求基本等效。

(3)配备ORVR的两台样车, 其加油排放的HC比不带ORVR时消减99%以上。同时,炭罐的增大对于降低蒸发排放也有额外的益处。

(4)汽车配备ORVR时应进行相应的改进,其中部分项目须在新车型设计时整体考虑,特别是涉及炭罐与油箱的重新布置和发动机的重新标定等。

(5)实际加油时的HC排放影响因素较法规试验复杂,相关配套条件和美国也有差异。因此在进行ORVR开发时,不能简单照搬美国的相关性能参数,还应对炭罐的脱附策略、活性炭的性能和炭罐容积大小等进行针对性的匹配。

(6)建议尽快对ORVR和加油排放开展更全面的验证试验,进一步完善试验程序,以达到标准要求。

参考文献

[1] GB 18352.3—2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段)[S]. 国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局,2005.

[2] Control of Emissions from New and In-use Highway Vehicles and Engines; Subpart B[S].40CFR:Part 86.

[3] Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles with Regard to the Emission of Pollutants According to Engine Fuel Requirements[S]. ECE R83(06)—2011.

[4] HJ/T 390—2007环境保护产品技术要求 汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置) [S].国家环境保护总局,2005.

[5] 诺埃尔·德·内韦尔.大气污染控制工程[M].胡敏,谢绍东,译.北京:化学工业出版社,2005.