安徽民间环保NGO发展现状与困境

——兼论民间环保NGO准入制度的完善

2014-02-26朱鹤群

朱鹤群

(巢湖学院经济管理与法学学院,安徽 巢湖 238000)

引言:问题的提出——安徽民间环保NGO“合法性”困境

随着现代风险社会的发展,核污染、自然生态破坏等环境风险已经成为各国政府所面临的最为棘手的问题。由于政府环境责任失灵,公众对政府信任危机的加深,推动了环保领域公众参与理念的发展。民间环保NGO作为公众环境公益的代理人,在环保领域的全程参与,可以提高政府环境管理的效能,提升政府的公信力,缓解公众对政府环境管理的信任危机。

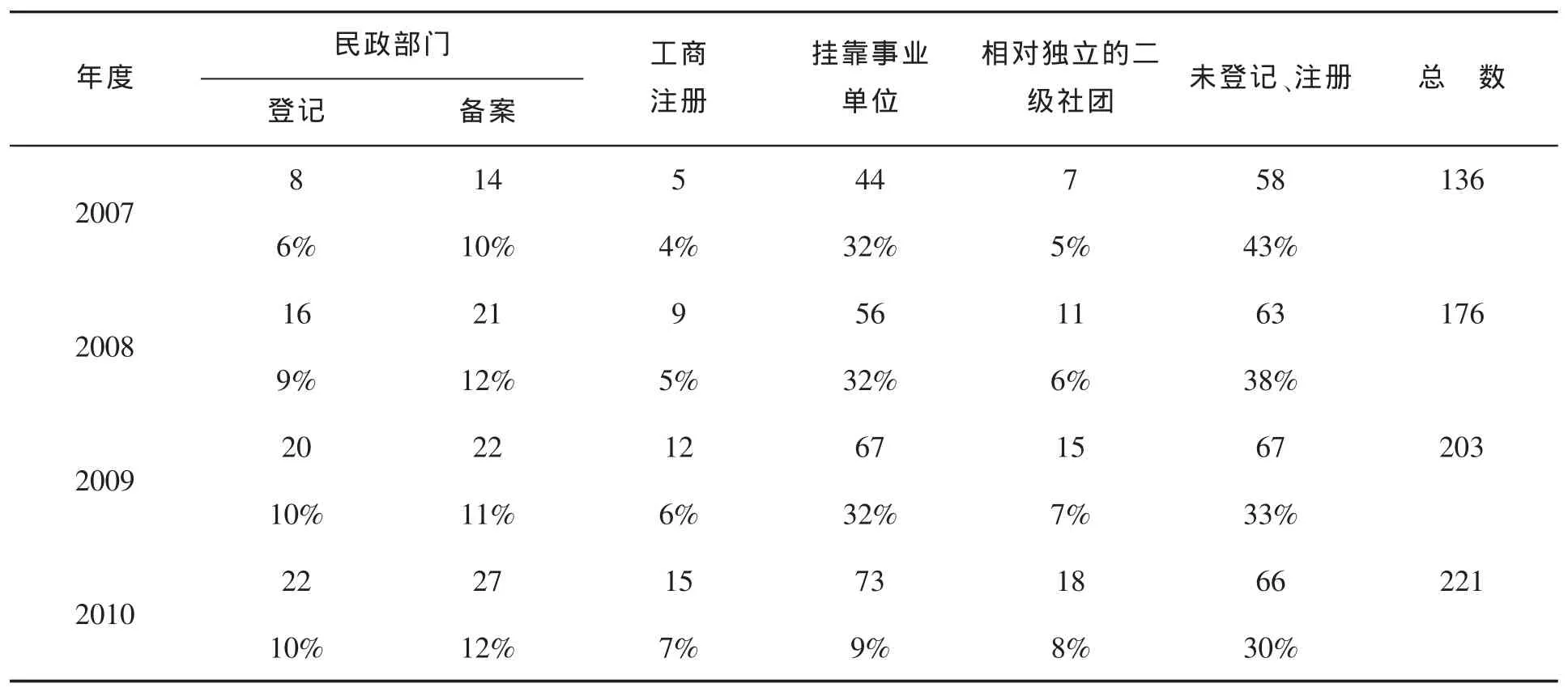

2002年11月,安徽省第一家镇级民间环保组织——安徽省绩溪县长安镇大源村大源河管委会成立。随后,真正意义上的安徽省第一家民间环保组织 “绿满江淮”于2003年9月正式成立。根据课题组历时10个月的问卷调查,截止2010年11月,安徽生态环保NGO在数量上取得了较快的增长,由2007年的136个增长到2010年的221个,但其合法性现状堪忧。从课题组的调查情况看,具有合法身份的比例:2007年仅6%、2008年仅9%、2009年和2010年仅10%。它们都是由政府部门发起成立的,官办色彩浓厚,志愿性、独立性和民间性较差,公信力不足。而真正意义上的民间环保NGO,即由民间自下而上发起成立的,志愿性、民间性和公信力较强的民间草根环保NGO——90%以上没有合法身份(见表一),游离于法律之外。政府出于保护公众环境保护参与权的需要,在其准入制度上,有必要对其进行了一定程度的前置性的干预或控制。如何适度规制,保障环保NGO良性、有序的发展?在其准入环节,如何平衡“控制”与“扶持”?如何避免政府在对民间环保NGO管理上的 “双重管理与放任自流”的尴尬局面?本文针对安徽民间环保NGO面临的现实困境,在借鉴国外社团准入制度的基础上,提出完善我国民间环保NGO准入制度的建议,以求教于大家。

表1 2007——2010年安徽省生态环保组织注册情况统计

1 国外民间环保NGO准入模式的考察

1.1 登记许可主义模式

在登记许可主义模式下,国家通常对非政府组织的准入,设立较高的登记标准和登记条件,并根据其条件,按照设定的标准进行严格审查,经审查合格后,方批准其登记。只有经过登记,非政府组织才具有合法身份,也有学者称此为“许可主义模式”。 依据非政府组织取得“合法身份”的程序不同,登记许可主义模式分为两类:一类是经过政府审批,无需登记,就可取得合法身份,即审批许可制,主要以韩国和日本为代表。如日本没有统一的民间组织管理机关,公益法人和特定非营利法人,只要经过主管部门的批准许可即取得合法身份,无需登记。另一类是除政府主管部门审批外,还要经过登记,非政府组织才能取得合法身份,即审批登记许可制。也就是说,民间环保NGO的设立需要经过两道程序,首先要经过相关主管部门的审批,然后还要到登记机关进行登记。如:新加坡、泰国[1]。

总之,在登记许可主义模式下,实行“审批登记许可制”较“审批许可制”对民间环保NGO的要求更为严格。在实行“审批登记许可制”的国家,“行政许可”是民间环保NGO合法存在的前提和基础,没有进行法定的登记,民间环保NGO就不具有合法的身份。[2]在新加坡和泰国,登记既是组建社团的必经法律程序,也是认定非政府组织合法与非法的界限,凡未经登记注册的社团均为非法社团。为强化对非政府组织准入的严格监管,新加坡《社团法》规定了政府拒绝社团登记申请的详细情形,如社团的规章,政府难以管理和控制的;社团可能被利用达到非法目的等五种情形下;泰国《社团法》要求,申请成立非政府组织,必须提供全体发起人的户口证、履历、身份证复印件,要有工作保证书等。此外,对非法社团规定了严格具体的处罚措施。在新加坡,政府可以对管理或协助管理非法社团的,处以5年以下监禁;对非法社团的成员参加非法社团会议、向非法社团捐款等行为,都要处以刑罚或罚金。[2]

1.2 自愿登记主义模式

在自愿登记主义模式下,国家通常对非政府组织的准入,设立较为宽松的登记条件,非政府组织的设立申请,只要符合法律规定的形式要件,并提交齐全的法定文件,登记机关就给予登记,登记与合法性不存在必然联系,只注重登记后的严格监管,因此,有学者称其为准则主义模式。采取这种模式的国家主要有美国、加拿大等。[2]在美国,民间环保NGO,只需按照法人登记的程序和条件取得法人资格,即可独立于其成员承担民事责任。但若要获得税务豁免资格,民间环保NGO必须到税务部门登记,方可取得免税的资格。也就是说,组织是否登记由其自行选择。民间环保NGO选择登记,则意味着在组织目的、组织结构、组织章程、资金财务等方面接受国家的审查与监督,被纳入到国家的管理体系之中,同时,享受相应的财税优惠政策。[3]

1.3 放任主义模式

在放任主义模式下,国家通常对非政府组织的准入,不设立任何特别的条件,即使需要登记,登记机关也不对申请登记的组织进行实质审查,只是注重通过事后的奖励和追惩等措施,来管控民间环保NGO,以期符合国家的管理目的或实现国家的政策目标。此种模式的立法主旨是政府视民间环保NGO的设立和活动为私人事务,在民间环保NGO设立过程中,尽可能地减少政府行政干预因素。瑞士和荷兰是典型代表,如瑞士《民法典》规定:“社团章程一经制定并已设立董事会的,社团即有权要求在商业登记簿上登记。”[4]

2 我国现行社团立法对安徽民间环保NGO发展的制约

我国现行立法,对民间环保NGO准入实行严格的“审批登记许可”主义模式,这种模式严重制约安徽民间环保NGO的发展,主要表现在以下几个方面:

2.1 “双重”管理制度的制约

在民间环保NGO层面上,最大的问题莫过于环保NGO的合法性问题。按照现有法规、规章的规定,我国对民间环保NGO奉行的是“严厉限制的政策”,实行“归口登记、双重负责、分级管理”,可以说是当今世界除了朝鲜等少数国家外最严厉的行政管理体制之一。[5]在组织设立环节上,民间环保NGO的设立,必须经过主管行政机关和登记机关实质性审查,经批准后,方能够成立。根据《社会团体登记管理条例》规定,一个民间环保NGO除了登记管理机关的审查,还要为自己寻找一个业务归口的主管单位 (即找 “婆家”),况且民间环保NGO很难找到一个适合的业务归口的主管单位。在对组织的监管过程中,业务主管单位负责并协同登记管理机关对民间环保NGO事务实施监督、检查、处罚等管理活动,对审批登记部门的工作人员规定了严厉的处罚措施。由此导致,业务主管单位尽量的规避风险、增加部门利益。[6]现行社团立法的出发点是职能分开,即将政府主管部门的审查与登记部门的登记职能分开,以强化对民间环保NGO设立的管理,结果却造成重审批登记部门的“权利”,导致行政垄断无法得到有效的制约,增加了民间环保NGO的设立成本和不确定性,成为我国民间环保NGO准入最主要的障碍。

2.2 非竞争原则的制约

由于立法者将民间环保NGO视同为政府的补充和附属的固有思维,导致现行立法以社会功能为区分,从准入源头上,对民间环保NGO业务范围和组织规模实行非竞争原则,表现在:在组织设立的条件方面,现有法规对组织的会员人数、财产数额、发起人资格等方面,实行严格限制,禁止设立分支机构,具有严格控制民间环保NGO的发展立法和政策倾向;在组织设立的程序方面,民间环保NGO至少要面临登记机关和业务主管机关两次实质性审查,其中除对业务内容、发起人资格等方面的审查外,登记机关和业务主管机关还要审查,在同一行政区域内,是否存在其他“业务范围相同或者相似”的组织;至于该组织“有没有必要成立”,则由审查机关自由裁量。业务主管部门纵向上的审查准入裁量和登记机关横向上的地域限制裁量,导致民间环保NGO条块分割的局面,严重削弱了民间环保NGO的权利及其所代表的民间环保力量;在组织监管方面,实行严格的追惩制管理模式,管理部门的法定职责涉及民间环保NGO的几乎所有方面。但事实上,由于管理部门无力全面履行其广泛的管理职责,故其基本上只在成立登记环节发挥作用,形成了我国非政府组织管理过程中重事前审批、轻事后监督的特征。[7]

2.3 注册门槛高的制约

在我国发起成立民间环保NGO,必须符合一定的注册资金、人员数、固定的办公场所、符合规定的名称以及组织机构等刚性标准。根据我国《社会团体登记管理条例》的规定,“全国性社团要有10万元以上”、“地方性的或跨行政区域的社团要有3万元以上”资金。对于民间环保NGO——尤其是草根民间环保组织来说,这个门槛无疑是难以逾越的,也正是由于存在这样一个门槛,因此,许多民间环保NGO出于节省注册费用等其他设立成本的考虑,近90%民间环保NGO最终选择了不登记,采取“挂靠”或者以“黑户”身份的方式开展活动。

3 我国民间环保NGO准入制度的完善

3.1 确立非政治性约束的立法理念——保障公民环保结社自由权

公民结社自由权是指公民个人为了满足自己的需要,可以不经政府许可,建立一定形式的社会组织的权利。[8]一方面,结社自由权是公民的基本权利,对结社自由的有效保证是民主社会的重要标志,为世界各国宪法也包括我国宪法所规定。同时,也为国际公约所规定的条款,如《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》和《欧洲人权公约》等。另一方面,结社自由权又作为一种特殊的公民权利,各种社团的活动又难于避免与现存政治经济秩序发生摩擦或冲突。公民只有谨慎合理地运用结社自由权,才能促进社会政治经济秩序的良性发展,否则将导致社会不必要的动荡及其他恶性后果,因此,公民结社自由权的行使不是毫无拘束的绝对自由,在保障公民结社自由权的同时,也规定了必要的限制性、监督性条款,这一立法理念一直为各国现行法律规范包括国际公约所秉承,如《公民权利和政治权利国际公约》第22条第2款规定:“对结社自由权利的行使不得加以限制。除了法律所规定的限制以及在民主社会中为维护国家安全或公共安全、公共秩序,保护公共卫生或道德,或他人的权利和自由所必需的限制。”由此可以看出,公民结社自由权行使不得与国家安全、公共秩序发生冲突,这是对公民结社自由权进行的最低限制,且这种限制必须且只能由法律规定。

然而,我国对公民环保结社自由权的规制主要体现为社团立法的规定,在其内容上,主要侧重于登记管理机关对社会团体的规制,在授权政府对社会团体进行全方位规制的同时,缺失政府对社会团体应尽义务的规定,也缺失保障社会团体的独立地位和合法权益的规定;在规范方式和立法环节上,只注重登记环节的严格管控,社团一旦完成登记环节,政府对社团的规制则处于放任状态,这种本未倒置的立法规制,不利于保障公民的结社自由权行使,不利于对社团的规范管理。[9]正如有学者指出,从本质上讲,结社自由本身是多元和中性的,并不必然存在颠覆性的特征,虽然结社自由无疑包含着一些对抗国家权力的内容,但是社团在对抗政府公权力滥用的同时,也可以代替或辅助政府完成某些社会管理职能。[10]其作用在环保领域表现尤为突出,而且,环保领域的非政治性结社已经得到各国政府的认同并予以立法保护,因此,笔者认为必须确立非政治性制约的立法理念,制定一部法律层面的规范公民结社行为的实体性法律——《结社法》,完善社团法,赋予公民环保结社权,以平衡结社自由与结社管制,适度规范公民权利与义务、社团独立与社团责任之间的“放”与“收”。在法律的框架下,充分保障公民自由设立民间环保NGO的权利,在赋予政府权力的同时保障民间环保NGO的行政救济权,以推动政府在社会权利上的主动让渡,避免政府在对民间环保NGO管理上的“控制与扶持”、“双重管理与放任自流”的尴尬局面。

3.2 完善审批许可制度——赋予民间环保NGO的行政救济权

学界普遍认为,现行的双重管理制度是造成我国民间环保NGO的准入难的根源,因此,完善民间环保NGO准入法律制度是我国法学界和立法界的当务之急。如前所述,审批许可制的主旨是除了对民间环保NGO的宗旨性、合乎法律性、行为能力等准入规制外,更注重事后的监督和管理,强调“奖励和追惩”,强调政府以资源导向为手段对民间环保组织的培育、引导和保护。而“双重管理制”是对民间环保组织严格限制,只注重准入环节而忽视对其培育、引导和事后的监管,为政府留下过大自由裁量权。正在北京、上海、成都等六个城市进行社会组织登记制度改革试点,迈出了“双重管理制”改革的第一步——民间环保NGO不再“找婆家”。因此,笔者认为,必须逐步完善审批许可制度,摒除现行制度的缺点,构建以资源导向型的“奖励和追惩”制度,赋予民间环保NGO的行政救济权,避免行政机关滥用裁量权,充分保障民间环保NGO环境保护参与权。

3.3 更新政府管理理念——承认未登记民间环保NGO的合法性

我国政府监督管理民间环保NGO最主要的手段是事前型管控,即严格限制准入。我国民间环保NGO进入环保领域并取得“合法身份”的唯一路径是经由政府的审批登记,政府不承认任何其他非经法定途径成立的民间环保NGO的法律地位,但是,现实中存在大量的游离于法律之外未登记民间环保NGO,这是政府不可回避的事实。为此,政府必须更新管理理念,强化对社会团体的类型化考量,即对特定类型和达到特定规模的民间环保NGO的准入,实行审批许可制,必须登记;对不属于法定必须登记的民间环保NGO则实行自愿登记;对未登记民间环保NGO仍应纳入政府的行业管理,并承认其合法性。

3.4 降低准入门槛——保障民间环保NGO环境保护参与权

在社团的准入标准和条件方面,尤其是在成员数量和资金起点上,我国社团法规定了较高的准入门槛,剥夺了很多民间环保NGO获得合法身份的权利,严重阻碍了民间环保NGO社会功能的发挥。纵观国外的做法,虽然各国都有成员数量和资金起点的限制,但是限制都较低。如,在民间组织的人数要求方面,英美国家一般人数规定最低是2人以上;德国和印度的人数规定最低是7人以上。同时,在民间组织准入的资金要求方面也有明显降低的趋势。[11]因此,为了保障公民的环保结社权,笔者认为应该借鉴国外的成功经验,政府应该适度降低民间环保NGO成员数量和资金等准入标准,建立起稳定有效的激励机制、约束机制以及严格的事后处罚机制,充分发挥民间环保NGO在环保领域能有效弥补政府环境责任失灵的作用。

[1] 侯安琪.慈善组织准入的法律规制——兼论慈善组织准入制度的价值取向[J].社会主义研究,2010,(5):103-107.

[2] 李本公.国外非政府组织法规汇编[M].北京:中国社会出版社,2003:388-393,356-361,382-384.

[3] 王名,刘培峰.民间组织通论[M].北京:时事出版社,2004:70.

[4] 褚松燕.中外非政府组织管理体制比较[M].北京:国家行政学院出版社,2008:102.

[5] 苏力,葛云松,张守文.规制与发展:第三部门的法律环境[M].杭州:浙江人民出版社,1999:179.

[6] 王名.改革民间组织双重管理体制的分析和建议[J].中国行政管理,2007,(4):62-64.

[7] 王建芹.我国民间组织的合法性困境及立法思路探讨[J].行政法学研究,2005,(3):12-18.

[8] 刘培峰.结社自由及其限制[M].杭州:社会科学文献出版社,2007:8.

[9] 朱晓明.中国民间组织生存发展的法律环境研究[J].浙江社会科学,2004,(3):203-209.

[10] 刘培峰.国际范围内社团立法的成就与问题[J].环球法律评论,2002,(2):182-183.

[11] 褚松燕.中外非政府组织管理体制比较[M].北京:国家行政学院出版社,2008:103.