1950年代粮食危机的研究:共识与展望

2014-02-25范子英

范子英

摘要:在20世纪50年代末,中国发生了大范围的粮食危机,并进而导致了巨大的人口损失。学术界自20世纪80年代开始就对此次历史事件展开了详细的研究,最近更是有一批高质量的文献关注饥荒的长期影响。现有研究在大饥荒所造成的非正常死亡人口规模,大饥荒爆发的核心区域,引起大饥荒的政策失误等方面已取得了共识。但在粮食征购的目的,公共食堂的重要性,饥荒的“选择效应”等方面还存在争议。因此,在关于大饥荒对人口的影响,公共食堂对大饥荒的作用,大饥荒对之后制度演进的作用等几个方向上应继续深入探索。

关键词:粮食危机;大饥荒;人口

中图分类号:F326 文献标识码:A 文章编号:1005-2674(2013)12-076-07

一、引言

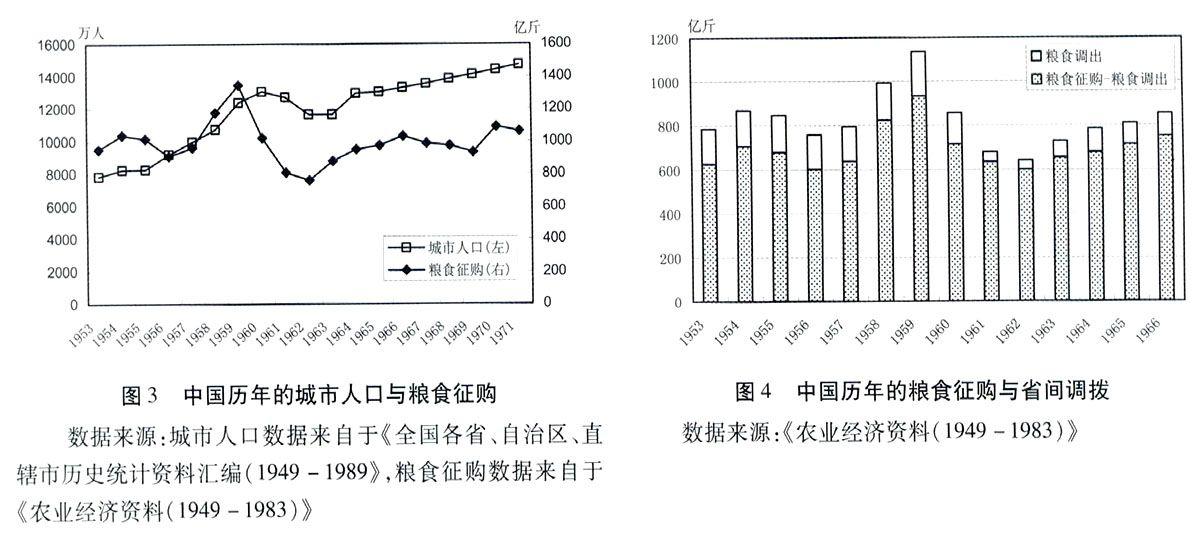

1998年的诺贝尔经济学奖得主、印度裔经济学家阿马蒂亚·森在比较中国与印度建国后的成就时曾指出,中国在解决持续性的营养不良方面远胜于印度,但是印度在1947年之后就成功避免了大范围饥荒,而新中国在建国后的第十年却发生了人类有史以来规模最大的一次饥荒。在20世纪80年代之前,由于数据的限制,国内外学术界都没有关于中国这次粮食危机的研究,外界还只能从一些零星的传记或游记中看到一点端倪;1982年,中国政府对人口规模进行了一次高质量的普查,并于1983年公布了三普的数据,同时,还将1953年的一普和1964年的二普数据同期公开,这些普查数据的公开为国际学术界研究1959~1961年的大饥荒提供了基石,最早一批研究大多是人口学家对饥荒非正常死亡人口规模的估计,这些研究文献较多,其估计的结果也令人震撼。第二阶段的研究转向解释大饥荒发生的原因,相比饥荒非正常死亡人口规模的研究,学术界针对饥荒的发生给出了各种不同的解释,既有(部分)支持自然因素的,也有完全反对的观点;既有强调制度因素的,也有强调人为因素的。相对来说,这部分研究文献所取得的共识较少,其背后的原因应该是饥荒的发生是一系列因素共同作用的结果,不同的学者从不同的角度进行解释,逐渐从不同方面还原饥荒发生时的事实。第三阶段的研究则不再强调饥荒本身,而是利用大饥荒来研究历史冲击的影响。这部分的研究主要集中在政治、制度和人口三个方面,其中政治方面的研究则是探讨大饥荒如何改变了中国20世纪60年代之后的政治轨迹,如麦克法登认为大饥荒是文化大革命的起源。制度方面的研究则将改革开放之后的一些制度安排与20世纪60年代联系起来,如杨大利发现“包产到户”其实最早始发于20世纪60年代的“生产自救”。最近,关于饥荒对人口的长期影响方面的文献非常丰富,其出发点是要借助饥荒来研究“胎儿起源说”,即饥荒对胎儿或幼儿造成的营养不良是否对成年之后的表现有持续性影响。

本文将主要探讨三个方面的问题:一是既有的研究取得了哪些共识,这些共识具体表现在哪些方面?二是从规范性的角度来说,这些研究还存在哪些致命的缺陷或者逻辑上的不一致?三是关于大饥荒还有哪些方面是值得探讨、同时又是可行的?

二、取得的共识

1 饥荒所造成的非正常死亡人口的规模

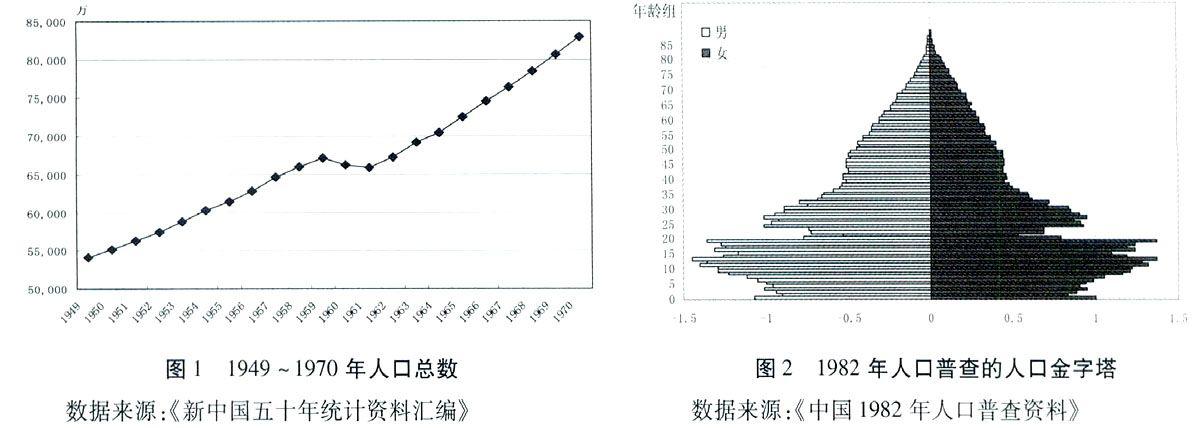

从现有的人口统计数据来看(图1),除1959~1961年外,我国1949年至今的人口总数都保持了正的增长趋势,1961年的人口总数相对于1959年减少了1348万,这在正常年份是不可能出现的,因而这三年一定是发生了大范围的饥荒,才导致如此规模巨大的人口损失。但是要想估计出准确的非正常死亡人口又是非常困难的。首先,只能获得各年年末的人口总数,而缺少年内各阶段的人口数据,那些在当年内出生又死亡的婴儿则无法体现在该数据中,因此实际的死亡人口肯定是大于1348万;其次,在1958年,为了动员群众的劳动热情,在“一五”期间发挥巨大作用的主要职能部门都“靠边站”,其中就包括统计部门,因此这些年份的统计数据也存在低报和漏报的问题。

不过,现有的研究并不是基于当年的统计数据,而是历次的人口普查数据,相对来说,普查数据的质量要好于统计数据,特别是1982年三普数据的质量一直被学术界认可。我们可以根据三普的人口数据,绘制出分年龄段的人口金字塔,从图2可以看出,在1982年,年龄在20~23岁间的人口占比是非常不正常的,19岁的男性占比为1.36%,20岁的男性占比急剧下降至0.77%,女性占比则从1.37%下降至0.79%,一直到24岁人口的占比才逐渐回归正常,1982年的20~23岁人口对应的是1959~1962年间出生的。利用年度统计数据估计人口损失规模势必存在低估的风险,因而大多数的研究都是基于三普的人口数据,测算出各年的出生人口和死亡人口,再通过其他方法推算各年的正常死亡人数,最后汇总得到非正常死亡人数。虽然这些研究的基本数据是类似的,不过由于对出生人口、死亡人口和正常死亡人口的估计方法不同,导致实际的估计结果相差甚远,如蒋正华和李南估计的数据为1700万人,Peng估计的结果为2300万人,还有一些研究估计的结果高达4300万人,从现有的研究来看,大多数文献都基本接受Ashton估计的3000万人的人口损失规模。

值得一提的是,最近有一份由历史学家曹树基所做的研究,他的估计方法与前述研究不同,他采用的数据来源是各地方志中的《人口志》,这些资料中记载了当地历年的人口数,相对来说,地方志中记载的数据比政府公布的数据更可信,因此将地方志与人口普查的数据相结合得到的估计结果也更科学,最终估计的非正常死亡人口为3250万人,与既有的文献估计相差不远,这也说明3000万人左右的人口损失规模是一个相对可信的估计结果。从历史维度来看,虽然中国大饥荒造成绝对的人口损失规模是最大的,但相对规模(即超额死亡率)仅为4%~5%,远低于1846年爱尔兰大饥荒(12%)和1975年的柬埔寨饥荒(11%)。

2 饥荒爆发的核心区域

人类历史上的饥荒基本都不是全覆盖的,一般都会有部分群体是可以免受饥荒的冲击,这正如森在他著名的“食物获取权(Entitlement)”理论中所说:“饥饿是一些人未能得到足够的食物,而非现实世界中不存在足够的食物……”。相比于森所提及的饥荒,中国1959~1961年的大饥荒的覆盖面相对更广,几乎覆盖了全国所有省份和地区,我们很难找到某个省份完全没有饥饿的案例,但是森所阐述的基本含义在中国还是成立的,即中国大饥荒相对更加集中在某些地区,而另一些地区即使有饥饿,还不至于造成非正常死亡。

首先,中国大饥荒集中于农村。这一现象最早在林毅夫和杨涛2000年发表的论文中得到了详细的论证,他们发现如果一个省份的城市人口比重越高,这个省的死亡率将越低,他们将这个现象的原因归结于“城市偏向”的粮食分配政策。如果从跨省比较来看也能得到类似的结论,由于各省的自然条件和卫生条件不同,我们在跨省对比中要剔除这种地区间的初始差异。1956年相对来说是一个正常年份,将饥荒年份的死亡率变动与1956年对比便可以得出各地的饥荒严重程度,其中,上海的死亡率仅从1956年的6.6‰上升到1959年的7.8‰,上升幅度仅为18.2%,而同期四川和安徽的死亡率上升幅度超过3倍。实际上,京津沪辽四个地区几乎都没有出现严重的粮食短缺。

其次,即使在一个省内部,饥荒也主要集中于粮食主产区。这一点与历史上的饥荒都不相同,在其他国家发生的饥荒中,遭受冲击最大的一般都是与粮食生产较远的群体,如渔民或者牧民。这些群体需要用自己的产品来交换粮食,一旦粮食价格出现波动,他们就会受到影响,而种植粮食的农民至少可以保证自己衣食无忧。在曹树基的研究中我们可以看到,饥荒最严重的省份依次为四川、安徽、河南、湖南和山东,这五个省份的非正常死亡人口之和高达2296万人,占全部非正常死亡人数的71%,众所周知的是,这几个省份都是我国的粮食主产区,其粮食产量之和占全国粮食总产量的37.1%(1957年),四川更是有“天府之国”的美称。我们的一系列研究发现,如果一个省份的非粮食作物越多的话,饥荒的影响越小,这说明种植粮食的地区经历了更严重的饥荒;Meng等人的研究则发现,在饥荒开始的1959年出现了逆转效应,即粮食产出与死亡率居然是正相关关系。

3 政策失误是重要因素

有关中国大饥荒的一个重要解释是天气因素,如1958年出现的洪涝与干旱较往年更厉害,利用陕西华山上的树的年轮发现,1958年的降雨量显著低于前后一些年份。不过,即使天气出现不正常,也不至于成为决定粮食减产和粮食危机的核心因素。首先,官方说法经历的一系列演变说明天气不是主因,最早将大饥荒的那几年称为“三年自然灾害”,强调自然因素,后来则改为“三年困难时期”,只强调粮食危机,不再对根源性因素下定论。而在1962年的“七千人大会”上,刘少奇则认为大饥荒是“三分天灾,七分人祸”,政策失误才是主要因素。其次,中国幅员辽阔,各地之间的地理、气候条件都不尽相同,从来没有出现过哪次自然灾害能够影响全国,这种异质性的地域恰好类似于一种保险机制,一旦某些地区遭受灾害,其他地区只要维持正常产出就足以对这些地方施以援助,反之亦然,因此即使出现了局部的自然灾害,这种灾害也很难演变成大范围的人口死亡。

政策失误首先体现在征了“过头粮”。农民在交完政府的征购粮后,剩余的粮食不足以维持生存,因此遭受了饥荒,这才出现中国大饥荒集中在粮食主产区的现象。Berstein在1984年发表的论文中认为,征购率的上升是政府将资源从农村抽调到城市的一个具体表现,但是过高的征购率与粮食减产一起导致了大饥荒的出现。笔者经过研究发现,收购量占产量的比重(即征购率)在1959年达到了39.7%的历史最高点,1960年依然维持在35.6%,看上去征购率的上升与饥荒的爆发在时间上是一致的(见表1),但是单纯观察征购率的变动会造成误解,这是因为征购率是由两个因素共同造成的,一是征购量,虽然1959年的征购量比其他年份多,但是相比于1954年也仅多出33%,而1960年的征购量与1954年相差无几;二是产量本身,1959年征购率上升的一个主要因素是产量的突然下降,当年的粮食产量相比上一年下降了15%。因此对征购率上升的解释则进一步演化为两个问题:一是粮食产量为何下降?二是当粮食产量下降的时候,粮食征购为何还要增加?

1990年林毅夫在其一篇影响力较大的论文中解释了粮食产量下降原因。他发现中国农业的全要素生产率在整个计划经济年代都维持在很低的水平,一直到20世纪80年代实行家庭联产承包责任制才有所上升,他认为在1958年实施的人民公社制度导致农民丧失“退社权”是根本原因。人民公社与之前的互助组和初级社不同的地方在于,前者是强制参与,而后两者是允许自由退出的,林毅夫认为这种自由的退社权避免了搭便车的行为,因为农业生产过程很难得到有效的监督,无法判断一个组员是否在劳动过程中偷懒,最好的判断方法则是事后评估,当参与合作的收益大于单干时,则可以判断组员没有偷懒。另一方面,那些偷懒的组员则会受到其他组员退社的威胁,偷懒组员会发现合作的收益大于单干,因此也不会偷懒;但是人民公社剥夺了组员的退社权,偷懒的组员面临的威胁解除,自然会偷懒,而那些勤快的组员也很快发现被搭便车,因此也会偷懒,这样整个农业生产就会“出工不出力”,生产效率自然低下。

在粮食产量下降的同时,征购量却在上升,这与统购统销的“非调整性”相关。在“一五”期间,计划经济体制逐渐完善并取得了较大的成就,其中在粮食购销方面,最早实施的是“计划收购”制度,这种制度类似于余粮征集制,要求农民将剩余的粮食全部低价卖给国家,政策在实施的过程中遭遇到了普遍的抵制,因此在1955年改为“三定”制度,即定产、定购、定销,“三定”制度的逻辑链条首先是要定产,即根据前一年各地的产量预计当年的粮食产量,接着按一定的征购率制定征购量,最后根据征购的粮食来对特定的人群分配粮食。“三定”政策的好处是可以避免粮食产出波动对国家宏观计划的影响,也规避了农民隐瞒粮食产量的影响,因此在正常年份是一个非常有效、低成本的粮食征集制度。但是,“三定”制度有两个致命的缺陷,首先,无法对产出波动做出调整,由于定产的基础是依据往年产量,因此即使当年粮食减产,上级政府也很难甄别到底是真实减产还是农民瞒产;其次,“三定”的具体实施过程与逻辑链条是完全相反的,由于上级政府无法摸清农业的真实产出,因此最直接的方法是以销定产,即首先根据工业和城市的需要制定出下年的粮食征购量,再按照合适的征购率反推出下年的粮食产量。统购统销制度的这种非调整性与当时的政治氛围结合在一起,使得底层的粮食减产信息无法有效传递到决策层,粮食征购任务才逐渐增加,再加上人民公社剥夺了农民对粮食的处置权,最终才导致种粮农民承担了粮食减产的全部风险和后果。

三、存在的主要问题

1 粮食征购的目的

很多文献都将大饥荒归结于粮食的过度征购,但对于粮食征购的目的却没有一致的结论。最早是林毅夫和杨涛认为建国之后的城市偏向体系导致了粮食的过度征购,他们撰文指出统购统销制度是为了保障城市居民的生活需要,进而可以在低工资的条件下推进重工业发展战略,并且保持城市居民生活质量不下降,以获得城市居民对新政府的支持。但是,如果我们将研究视野稍稍拉长点,就会发现城市偏向的说法不足以解释1959和1960年的粮食高征购,如图3所示,左轴是城市人口数量,右轴是粮食征购数量,可以看出在1953~1959年间,粮食的征购量确实与城市人口的走势是一致的,这就是城市偏向所指出的高征购的原因,但是在1960年之后,粮食的征购量开始下降,城市人口规模却没有同幅度下降,即使我们将粮食进出口的数据囊括进来,这个矛盾依然存在,并且1964年之后的城市人口规模逐渐增加,但是粮食征购量却再也没有超过1959年的水平。这说明1960年之后的低征购能够维持规模庞大的城市人口,那么之前的高征购就不是出于照顾城市人口的考虑。

关于粮食征购的第二个主要的说法是政治因素,例如Yang在1996年发现党员越少的地区,其粮食征购率越高,而Kung和Lin在2003年发现解放时间越晚的地区征购率越高,其背后的解释是,党员越少、解放时间越晚的地区,在解放前更可能是苏区,因此这些地区的领导在解放后有动机来证明自己的政治忠诚度,而征购粮食则是一个很好的信息发送机制。最近,Kung和Chen发现粮食征购与官员级别密切相关,例如,地方一把手是中央候补委员的在征购粮食时要比中央委员更为激进,原因是这些官员可以通过粮食征购行为体现自己的能力和忠诚,进而获得政治晋升。

但是,所有将粮食征购与政治因素联系起来的文献都与实际数据不一致。如果中央高层对地方官员和地方政府的考核标准是粮食征购的话,比如需要在粮食种植区征购粮食支援京津沪辽,那么在1959年粮食征购量巨幅增加的同时,我们应该能够看到粮食的跨省调拨也在显著增加。但从图4可以看出,1959年粮食的跨省调拨为205亿斤,仅比1957年高出48亿斤,而同期的粮食征购量却增加了342亿斤,并且1959年新增的跨省调拨主要用于出口,而不是用于支援国内城市地区。这些数据实际上揭示了另一个层面的核心问题,即粮食高征购并没有用于支援其他省份,而是直接用于省内消费,因此,粮食的高征购也与政治因素没有直接关联。

2 公共食堂的重要性

公共食堂是用来解释大饥荒爆发的一个重要假说,这一解释主要有两个方面的作用机制,一是公共食堂类似于经济学上的“公地悲剧”,公共食堂在创立初期倡导“吃饭不要钱”、“敞开肚皮吃饭”,因此每一个人都会在公共食堂中吃掉远超过在自己家吃掉的食物,在食物还不是非常丰裕的20世纪,这种过度消费很快就导致了青黄不接,于是有的地方甚至在1958年秋冬就有小面积的粮食危机出现;另一个机制是公共食堂对生产激励造成了负面影响,由于废除了私人厨房,在公共食堂中就必然会出现吃“大锅饭”的状况,干多干少一个样,因此出工不出力的事情就很自然了。

但是,既有的关于公共食堂的研究没能为这个假说提供充足的证据。首先,数据存在巨大缺陷,现有的所有关于公共食堂的研究都是基于Yang在1996年出版的书,这个数据的覆盖范围非常不全面,只有1958和1959年的数据,并且1958年只涵盖了极少数的几个省份,大多数省份的数据是缺失的。基于如此缺陷数据的研究很难回避一些问题,如公共食堂本身就代表了一个省份的激进程度,例如河南和四川的公共食堂参与率最高,而这些地区同样是被广为诟病的激进地区,即使我们在统计数据上看到公共食堂与死亡率正相关,也很难将其与政治激进等分离开。其次,地方档案资料显示出了公共食堂与统计数据的不一致。公共食堂在实际的执行过程中既没有一哄而上,也没有出现巨大浪费,一些存续的公共食堂在日常的消费中也是精打细算的,并不是粗放式的管理;而其他一些公共食堂发现难以为继时,就没有实质性地执行下去,很多地方的公共食堂都是名存实亡的。因此,正是由于统计数据和地方资料所揭示的缺陷不一致,使得我们要非常谨慎地解读公共食堂在大饥荒中的真实作用。

3 饥荒的“选择效应”

在健康经济学领域,巨大的营养冲击一般都认为会对身体健康产生影响,特别是在婴幼儿期间所遭受的营养不良,影响将持续到成年之后的身体素质和成就。因此,强化婴幼儿阶段、甚至胎儿阶段的营养干预的公共政策就非常重要。但是,处于伦理的考虑,这类研究一般都无法采用随机干预的实验来获得直接的证据,因此经济学家们一般都倾向于采用政策冲击的自然实验,其中大饥荒就是一种非常有利的研究契机。

中国大饥荒由于其广覆盖的特点,使得饥荒的冲击几乎是普遍的,并且同时人口流动性很差,保证了历史数据与真实的微观冲击相吻合。一些研究利用回溯性的调查,如中国健康与营养调查(CHNS),该数据既涵盖了调查对象的各种身体特征,同时也能够获得调查对象的出生年月和地点,再将身体健康特征与其对应的饥荒冲击相匹配,就可以通过对比群体(Cohort)的健康差异估计出饥荒的影响。Chen和Zhou在2007年的研究中发现,在饥荒期间出生的小孩,其成年后的身高要比饥荒前和饥荒后出生的小孩矮3.03厘米;另外一些其他的研究也得到了类似的结论。

但是,所有这些研究都没能解决饥荒对群体的选择效应,即这些研究的结论都存在低估的风险。首先,不同群体之间遭受的饥荒风险是不同的,比如家庭富裕、社会地位高的人群遭受的影响较小,其在饥荒年份的婴儿出生几乎不受影响;其次,不同群体对饥荒的抵抗能力不同,饥荒倾向于首先淘汰身体条件差的婴儿,因而从饥荒中存活下来的小孩的基因条件要优于正常年份出生的小孩。当我们在研究中横向对比不同年份出生的小孩的身高时,实际上这些群体之间是不同质的,相对来说饥荒年份出生的小孩的基因要更好,假设饥荒只对营养条件产生影响,而不会直接杀死新生婴儿,那么饥荒年份出生的小孩的身高应该比我们现在观察到的要更低。但实际上,饥荒不仅直接杀死新生婴儿,甚至那些身体素质差的父母的受孕概率也更低。

四、研究展望

到目前为止,关于中国1959~1961年大饥荒的研究非常丰富,但是由于资料和方法的限制,取得的共识还非常有限,并且随着经历过大饥荒并且存活下来的群体的年龄逐渐增大,回溯性的调查也将面临样本缺失问题。不过,在另一方面也有积极的进展,特别是随着时间的推移,地方档案资料逐渐公开,其中有关粮食的内部统计资料在近些年也可以通过一些渠道获得,这些新增的资料对于研究大饥荒期间的粮食购销非常有帮助。值得一提的是,在20世纪80年代,由原农牧渔业部出版了一部《农业经济资料》,其中就详细记载了各省的粮食征购、调拨和销售数据,并且同时各省粮食局也相应出版了本省内部的粮食统计资料,后者的记载更加微观和丰富,但由于出版初期被设定为“机密”,现在还存放在各地的档案馆中,我所熟识的一些这方面的专家正在想办法将各省的粮食统计资料收集完整。这些资料的收集难度较大,但也会极大地推动中国大饥荒的研究。此外,在具体的研究方向上,以下几个方向是值得继续深入探索的。

首先是大饥荒对人口的影响。这里的影响应该远不止既有文献上所提及的身高,而应该包括疾病、生理健康和社会成就等方面,其中经历过大饥荒的人群,其患肥胖、心血管疾病等的概率更大,并且程令国和张晔的研究还发现大饥荒经历会增加该群体的储蓄动机,诸如此类的影响应该得到学术界的重视。进一步的还应该研究饥荒的影响在时间上的演变,如果发现饥荒的影响随时间越来越明显,那就应该有与之相对应的公共政策。从时间维度上来说,现有的文献集中于研究饥荒的当代效应,即经历过饥荒人群自身的影响,实际上饥荒的影响可能持续到第二代、甚至第三代,因此研究饥荒的跨代影响也是一个重要方向。不过,所有这些研究方向都要解决饥荒的选择性问题,该问题的解决本身也是这个领域的一个重要方向。

其次是公共食堂对大饥荒的作用。正如前文所说,现有的关于大饥荒中公共食堂的角色存在很大的争论,直观的逻辑推演和零星的档案记载不一致。未来在地方档案资料进一步公开之后,这方面的研究有望得到拓展,一是可以详细剖析公共食堂中的食物分配情况,从中得到更微观的证据,二是可以从统计上分析公共食堂在实际中的执行情况,三是可以研究公共食堂的废止是否与大饥荒的终结有必然关联。

最后是大饥荒对之后的制度演进的作用。例如,Yang曾经在他的书中指出20世纪80年代的包产到户其实最早来源于20世纪60年代初的“生产自救”,他发现那些曾经经历过严重饥荒的地区,后来也更加积极地推行包产到户。同样,在公共财政学领域中熟知的财政分权,如20世纪80年代的“分灶吃饭”对调动地方发展经济的积极性起到了巨大作用,而新中国的第一次财政分权是在1958年的“大跃进”时期。在20世纪80年代至90年代初,曾经“三分天下有其一”的乡镇企业,其最初的模式也是“大跃进”期间的社队企业。因此,大跃进和大饥荒完全更改了之后制度的演进路径,而现有的这方面的研究几乎还是空白。

责任编辑:蔡强